こんにちは!

全国各地のご朱印、お城印集めが趣味の神宮寺城一郎です!

御朱印帳づくりに携わる者として、もっと御朱印集めが楽しくなるように、訪れた寺社仏閣の魅力や、私たちが手がける御朱印帳のこともお届けしています。

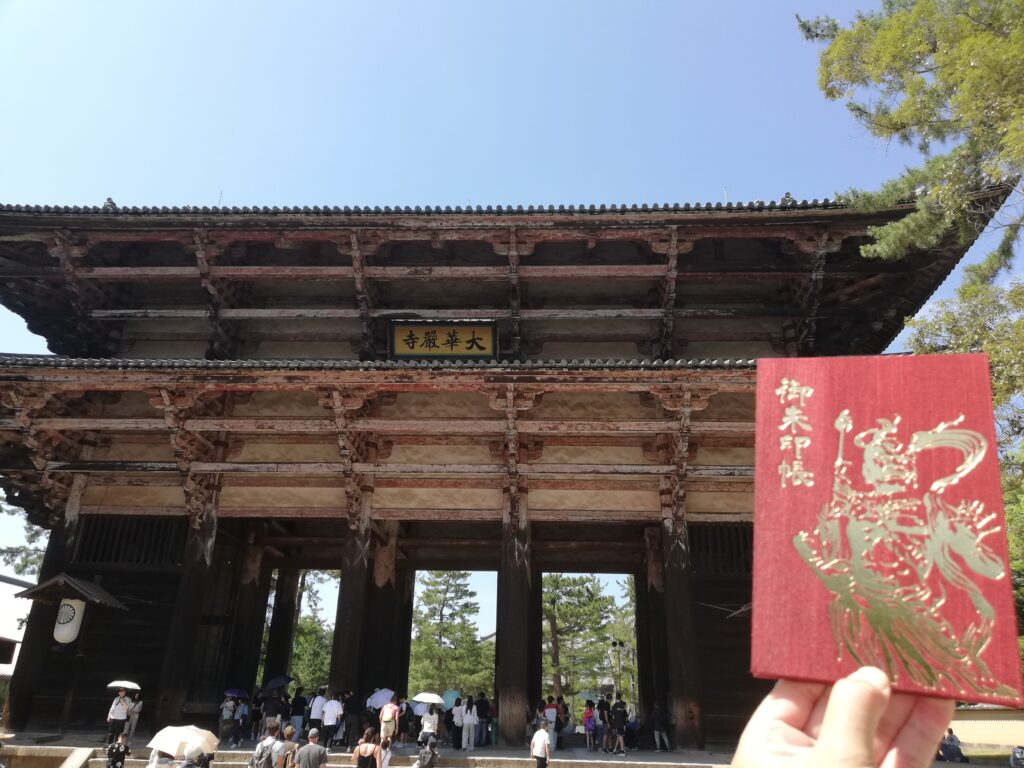

前回に引き続き、今回も奈良県の「東大寺」をご紹介します! 今回は東大寺のメインといっても過言ではない「大仏殿」にフォーカスし、詳しくリポートしていきます!

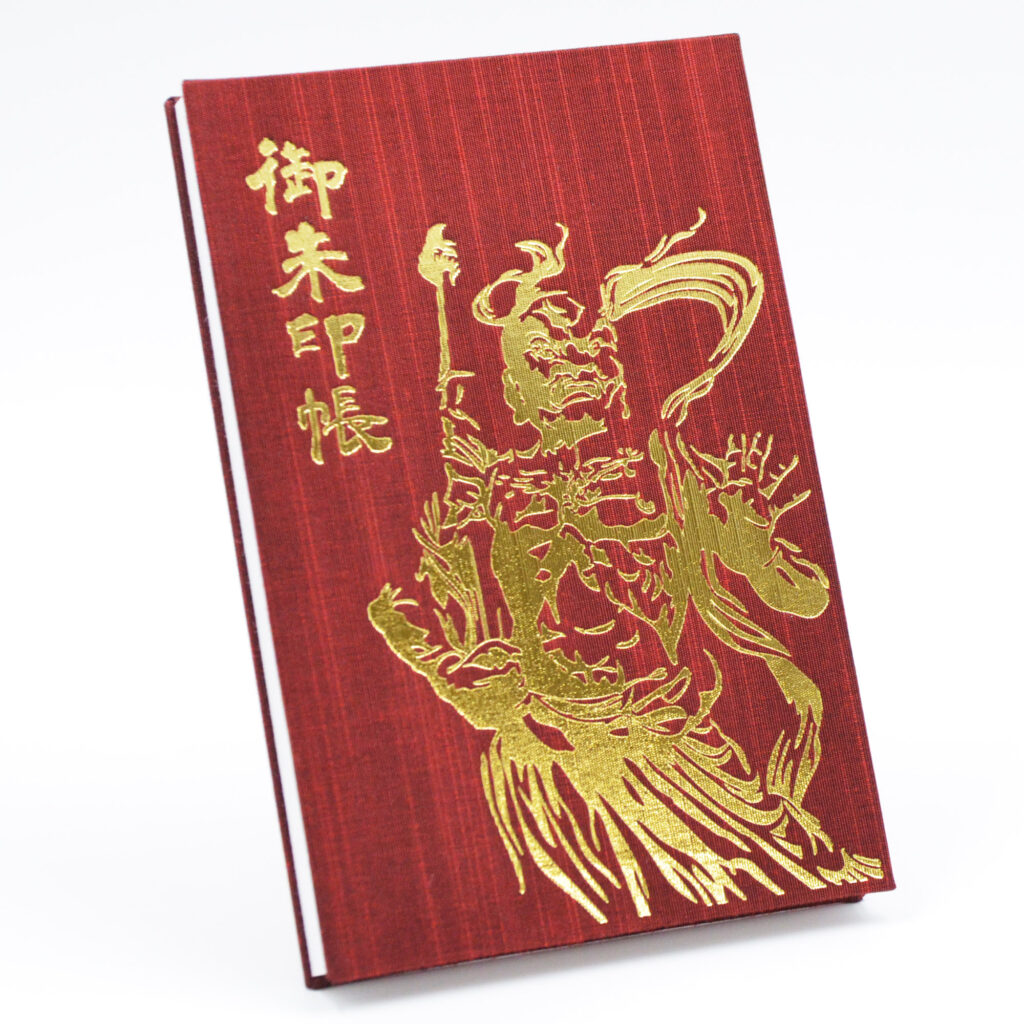

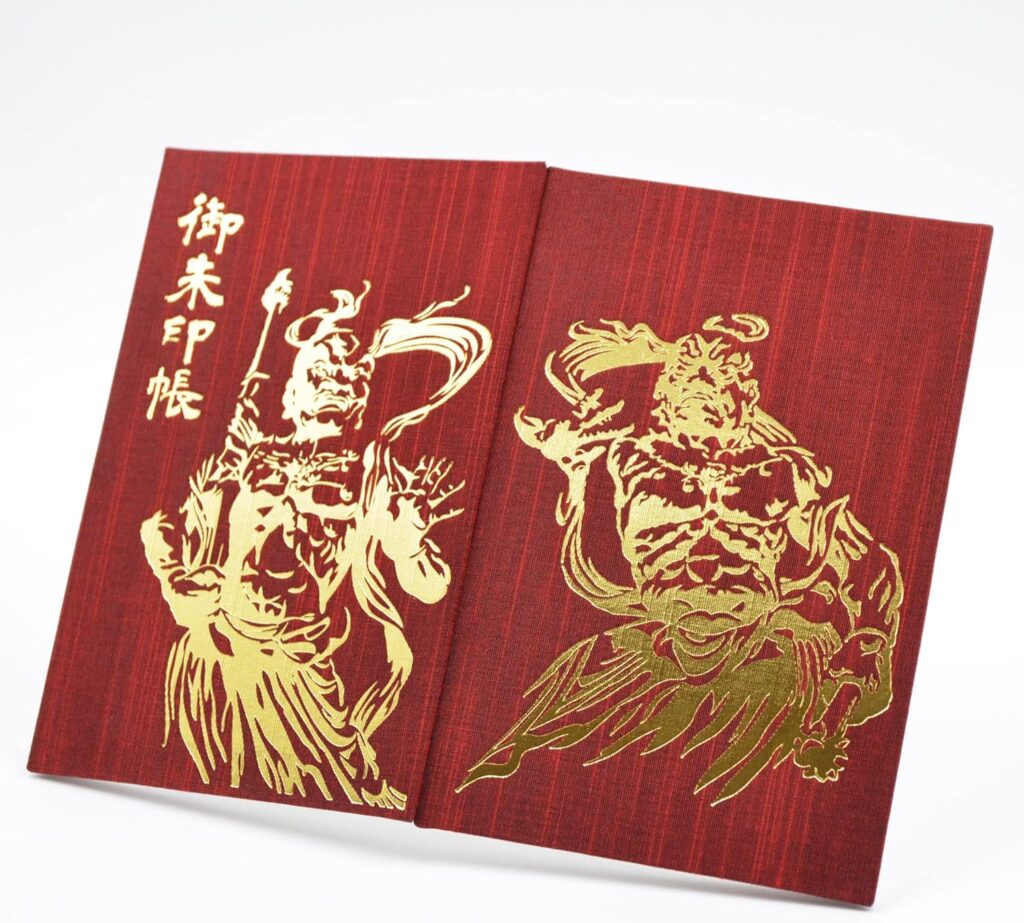

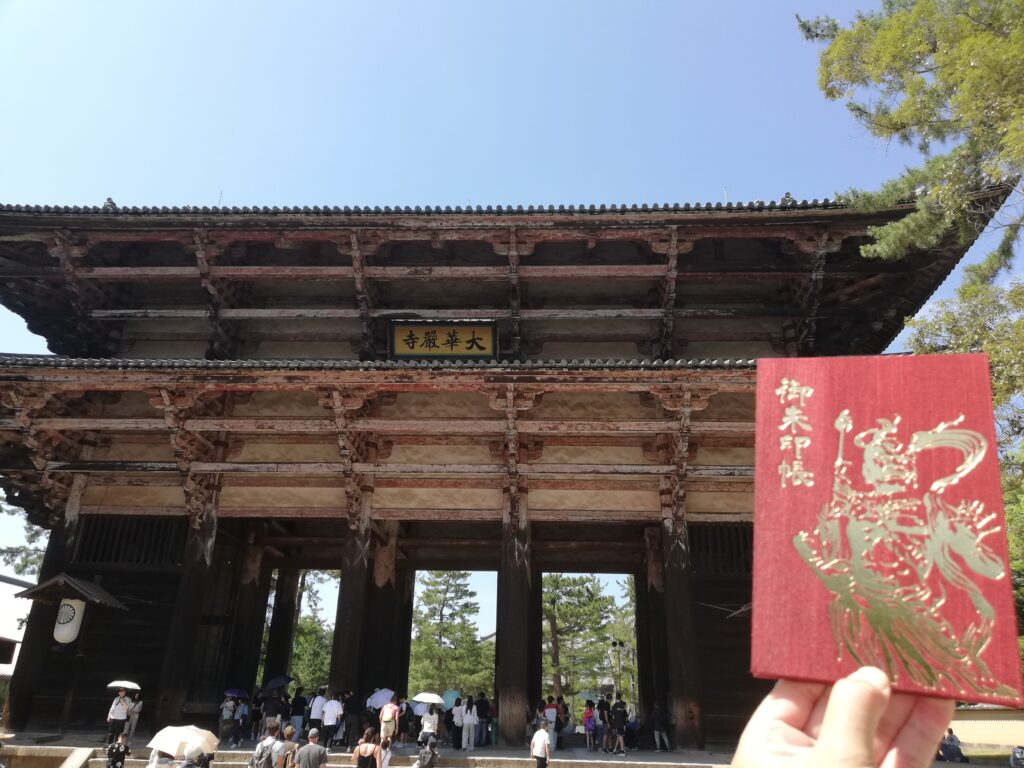

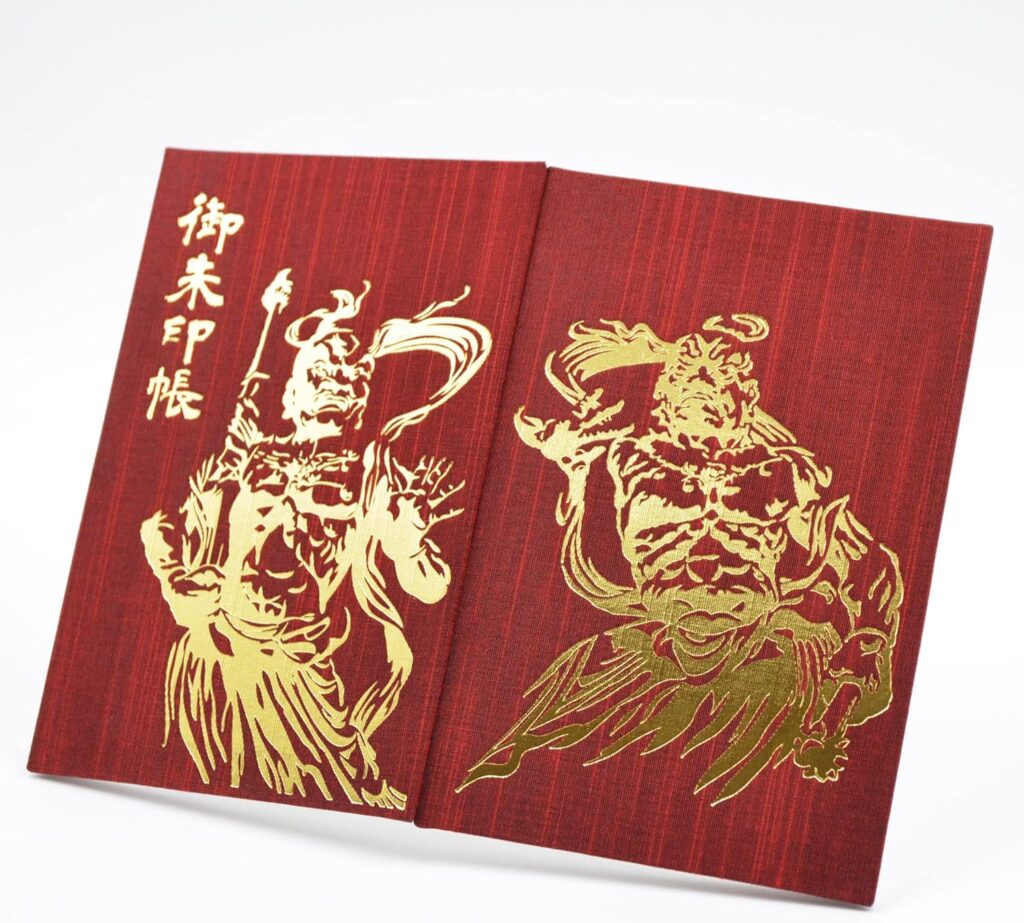

奈良・東大寺の象徴といえば、世界最大級の木造建築・大仏殿。その参道を守る南大門の金剛力士像「阿形」「吽形」は、高さ8メートル超の迫力で参拝者を迎えます。その力強さを表現した御朱印帳をご紹介します。

東大寺に持参したい御朱印帳

「金剛力士」の御朱印帳

東大寺への入り口となる南大門。その両脇に立つのが、阿形(あぎょう)と吽形(うんぎょう)の金剛力士像です。高さ8メートルを超える迫力の姿は、まさに寺の守護神。その力強さを箔押しで表現したのが、この御朱印帳です。

東大寺の大仏を参拝した記録をこの御朱印帳に刻めば、まさに大仏の慈悲と金剛力士の守りに包まれる証となるでしょう。ご利益を願い、特別な思いを込める一冊としておすすめです。

この御朱印帳が気になる方は、Amazonや楽天市場でも取り扱っています。

気軽にのぞいてみてください。

それでは、東大寺のハイライト「大仏殿」の魅力を一緒に巡っていきましょう!どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。

東大寺のアクセスと基本情報

【東大寺の所在地】

〒630-8587 奈良県奈良市雑司町406-1

【東大寺の電話番号】

0742-22-5511

【東大寺の拝観時間】

●大仏殿 4~10月…7時30分~17時30分、11~3月…8時~17時

●法華堂・戒壇院戒壇堂 8時30分~16時

●東大寺ミュージアム 4~10月…9時30分~17時30分(最終入館17時)、11~3月…9時30分~17時(最終入館16時30分)

【東大寺の拝観料金】

大仏殿・法華堂・戒壇堂・東大寺ミュージアム 各大人800円

※大仏殿・東大寺ミュージアムのセット券は大人1,200円

※支払いは現金のみとなっています。

【東大寺へのバスでのアクセス】

●JR奈良駅・近鉄奈良駅から市内循環バス「東大寺大仏殿・春日大社前」下車徒歩5分

●近鉄奈良駅から、ぐるっとバス(大宮通ルート・奈良公園ルート)「大仏殿前駐車場」下車すぐ

【東大寺の駐車場】

参拝者専用駐車場はなく、周辺の有料駐車場を利用してください。

公共交通機関の利用がおすすめです。

東大寺大仏殿のご由緒

東大寺は、聖武天皇の皇太子・基親王のご冥福を祈るために建立されたのが始まりであると考えられています。やがて天平13年(741年)に「国分寺建立の詔」が出され、大和国の国分寺としての役割を担っていたといいます。

転機となったのは天平15年(743年)の「大仏造立の詔」。平城京に都が戻ると大仏づくりが始まり、天平勝宝4年(752年)に大仏開眼供養が行われました。この大仏を安置するために建てられたのが大仏殿であり、これが東大寺大仏殿の歴史の始まりであるとされています。

しかし大仏殿は地震や戦乱で幾度も焼失。治承4年(1180年)の南都焼討や永禄10年(1567年)の戦乱でも失われました。それでも鎌倉時代には俊乗房重源、江戸時代には公慶上人の尽力で再建され、宝永6年(1709年)に現在の姿が完成したと言われています。

以後も修理と保存が重ねられ、大仏殿は世界最大級の木造建築として今に伝わっています。波乱に満ちた大仏殿の歴史は、東大寺が日本仏教文化の象徴であり続ける証でもあるのです。

ここから東大寺「大仏殿」の参拝リポートスタート!

東大寺の中枢【大仏殿】の見どころ

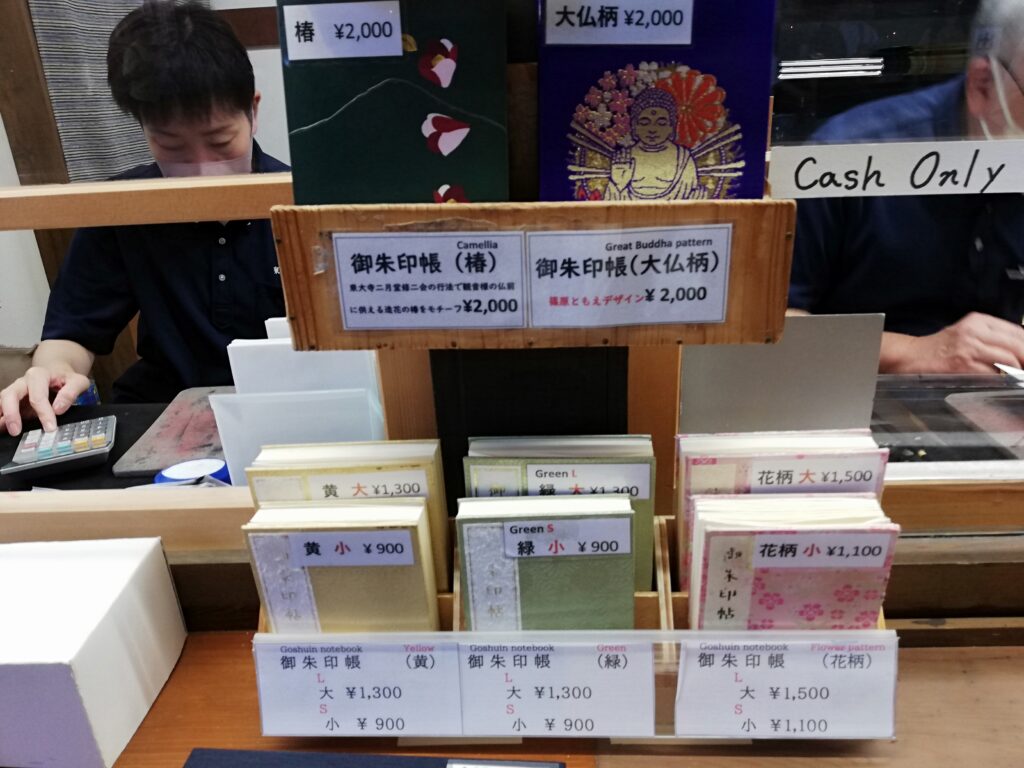

まずは入堂券を購入して大仏殿へ向かう。大仏殿のみの入場料は800円。東大寺ミュージアムとセットなら1,200円だ。支払いは現金のみなので注意!

廻廊から見える大仏殿は大きくどっしりとした佇まいでかっこいい。

途中に御朱印の案内があった。御朱印がいただけるのは大仏殿の中のようだ。

改札を通り、大仏殿の正面に出る。

大きな焼香炉で、お線香代を入れ、線香を1本立ててさせてもらい、その香りを浴びさせてもらう。

【国宝・金銅八角燈籠】大仏殿を照らし続ける奈良最古の灯り

大仏殿の前庭に立つのが「金銅八角燈籠」である。多くの人が横を通り過ぎるが、実はこの灯篭は国宝なのだ。高さ4.5メートルを超える奈良時代の作で、銅製の燈籠としては日本最古かつ最大級らしい。

大仏に献灯するために造られたもので、度重なる兵火や地震を奇跡的に耐え抜き、創建以来1200年以上同じ場所に立ち続けてきたのだという。

燈籠は八角形の構造で、特に大きく造られた火袋が最大の特徴。扉には雲中を駆ける獅子が、羽目板には楽器を奏でる音声菩薩が浮彫されている。

竿部には「灯火を供える功徳」を記した銘文が刻まれ、歴代の修理の痕跡も確認できるらしい。もとは全体に鍍金が施され、金色に輝いていたと考えられているそうだ。

全体はずんぐりとした独特の姿をしているが、近づけばその大きさと迫力に圧倒される。火袋の透かし彫りや音声菩薩の繊細な表現は、東大寺参拝における大きな見どころの1つだ。

【手水舎】

前庭の右手にある手水舎で手を浄めさせてもらう。外国人観光客の姿もたくさん見受けられる。

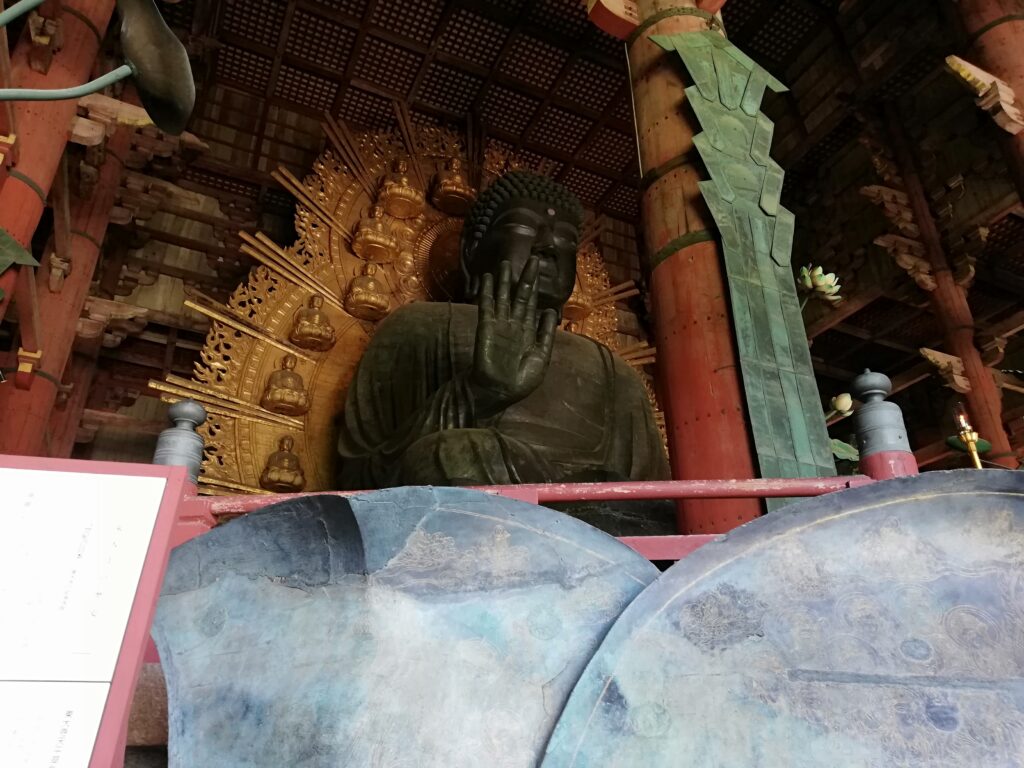

【大仏殿内部】待望の大仏様とご対面

いよいよ大仏殿の内部へと入る。

いきなり大仏様!でかい!お目にかかるのは小学校の就学旅行以来だ。

「奈良の大仏さま」として有名だが、正式な名称は「盧舎那仏(るしゃなぶつ)」という。宇宙の真理を体得した釈迦如来の別名だ。左手で宇宙の智慧を、右手で慈悲をあらわしている。

手を合わせて拝ませていただく。

東大寺の大仏造立の令を発したのは聖武天皇である。聖武天皇の治世時、政治や社会はたいそう不安定だったそうで、権力争いや天然痘の流行、反乱などが続いたという。聖武天皇はそんな世の中を落ち着かせるため、仏教の力を信じたとされる。国分寺・国分尼寺建立の詔を出し、そしてこの大きな仏像「盧舎那大仏」を造立する詔を出したと伝わっている。

大仏の高さは約15m、顔だけで約5mの大きさを誇る。聖武天皇の詔が743年に発せられたのに対し、開眼供養が行なわれたのは752年。約9年の歳月をかけて進められた、まさに国家の一大プロジェクトだったのだ。

大仏様の左からまわっていくことにする。

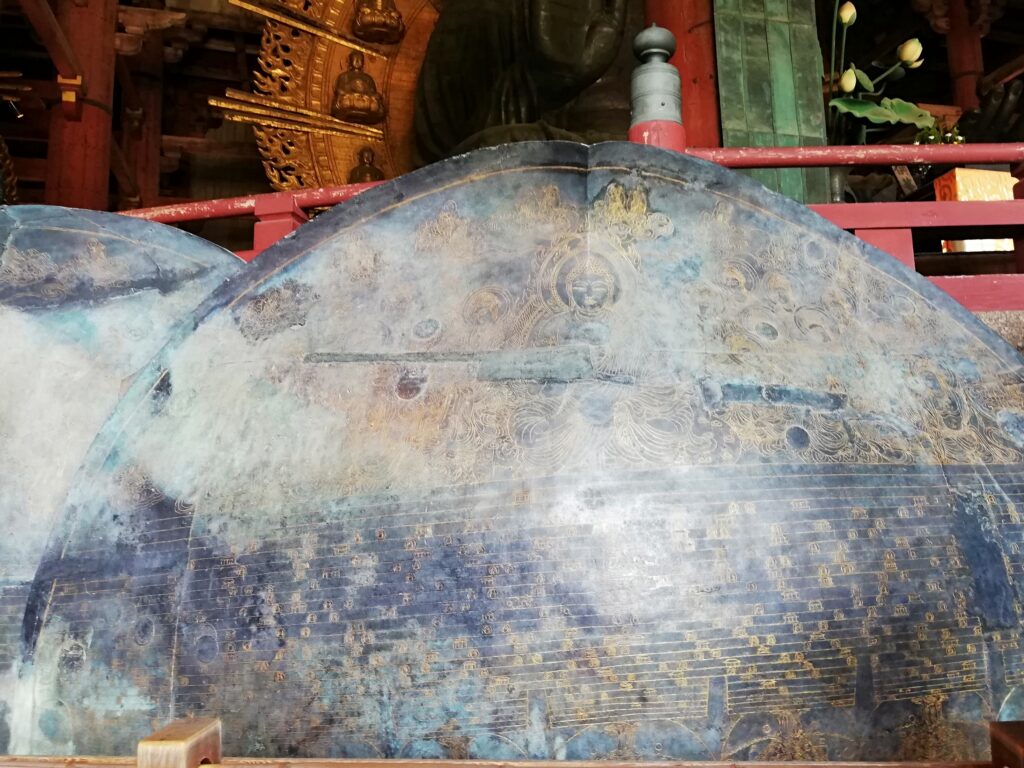

【大仏蓮弁・蓮華蔵世界図(原寸模型)】大仏台座に描かれた華厳経の世界

大仏様が座っている台座の周りには蓮の花があり、花びらには同じ絵が描かれている。上半分には如来像と、左右に各11体の菩薩像が並ぶ。下半分には26本の線が引いてあり、小仏や宮殿が描かれている。さらに下には7組の蓮の花びらがあり、花びらの中にまで釈迦三尊像などが描きこまれている。

手作業とは思えないほど緻密で複雑な図柄だ。この図柄は聖武天皇が根本とした『華厳経』が説く宗教の世界を表現したものだそう。お釈迦様が6年の修行を経て「ほとけ」になった時の状態だそうだ。

【鴟尾(しび)のレプリカ】重さ1.7トンの巨大装飾瓦

大仏殿の屋根についている「鴟尾」とよばれる金色の装飾瓦のレプリカがあった。魔除けや防火の意味があるといわれている。重さはなんと1.7トン!

【虚空蔵菩薩像と如意輪観音像】智恵と願いを司る二体の守護菩薩

本尊の大仏様・盧舎那仏に対し、虚空蔵菩薩と如意輪観音が脇侍となっている。

真ん中に本尊(中尊)、両脇に脇侍を並べた仏像を三尊像という。三尊像はお寺巡りをしていると、決して珍しいものではないかもしれない。しかし、これほど大きい三尊像はめったに見られるものではない。脇侍の大きさでも一般的な仏像より遥かに大きい。

大仏様の向かって左横には、金色の虚空蔵菩薩像が鎮座している。虚空蔵菩薩は「広大な宇宙のような無限の智恵と慈悲を持つ菩薩」とされ、智恵や記憶力を授ける存在として信仰されてきたという。大仏殿の像は高さが約7.1メートルで、京都や大阪の仏師一門が30年以上をかけて制作し、1752年に完成した江戸時代を代表する仏教彫刻である。

向かって右側に座するのが金色の如意輪観音像だ。如意輪観音は如意宝珠の力で願いを叶え、法輪によって人々を導く観音菩薩の変化身の一つで、衆生の苦しみを取り除き、多くの利益をもたらすとされる。こちらの像も高さが約7メートルあり、虚空蔵菩薩像と同様に京都や大坂の仏師一門が30年以上をかけて制作、1738年ごろに完成したものと伝わっている。

【四天王の像】大仏殿を守り続ける勇壮な神々

大仏殿の仏像はこれだけではなく、広目天、増長天、多聞天、持国天の四天王の像がそろっている。

四天王は4体で1チーム、東西南北を守る役目があるとされる。お堂の四隅に配置するお寺も多い。それ以外にも、広目天は「千里を見通す」、増長天は「恵みを増やす」、多聞天は「仏の教えを多く聞く」、持国天は「国を支える」といった役目があるそうだ。

大仏様の左奥に安置されているのが広目天像である。西方を守護する神で、手には筆と巻物を持ち、あらゆるものを見通す眼で見た事柄を記録するとされている。

虚空蔵菩薩の裏には、増長天像の頭部が睨みをきかせている。

大仏様の右奥に立つのが多聞天像。北方を守護する神で、手に宝塔を捧げ持つのが特徴とされる。広目天に比べると、より引き締まった印象を受ける。

如意輪観音の裏には持国天像の頭部。

四天王のうち、増長天と持国天だけが頭部のみとなっている。かつてこの四天王は4体そろっていたと言われているが、東大寺は長い歴史の中で何度も災害や戦乱に見舞われたため、四天王像は戦火によって2回焼失しているそうだ。その後広目天と多聞天は再建されたが、増長天と持国天は頭部だけつくられ、完全な再建に至っていないものと考えられている。

しかし、頭部だけでも見事な迫力だ。さすが仏教における守護神だ。

【柱くぐりの穴】無病息災を願う大仏殿の名物体験

多聞天像の前の柱には、柱の下に四角い穴が開いている。有名な「柱くぐりの穴」だ。昔からこの穴をくぐる慣わしがあり、くぐり抜けると無病息災や願いが叶うといわれている。

子どもたちが、その穴をくぐっていた。私も小学生の時にはこの穴をくぐった記憶があるのだが、からだが成長した今はとてもくぐれそうにない。

東大寺大仏殿の参拝には、南大門の守護神「金剛力士像」デザインの御朱印帳をお供に!

大仏殿へと続く参道を護る阿形・吽形の姿を金色で力強く表現。迫力あふれるデザインは、東大寺の象徴である大仏殿を訪れる特別な時間をさらに引き立ててくれる一冊です。

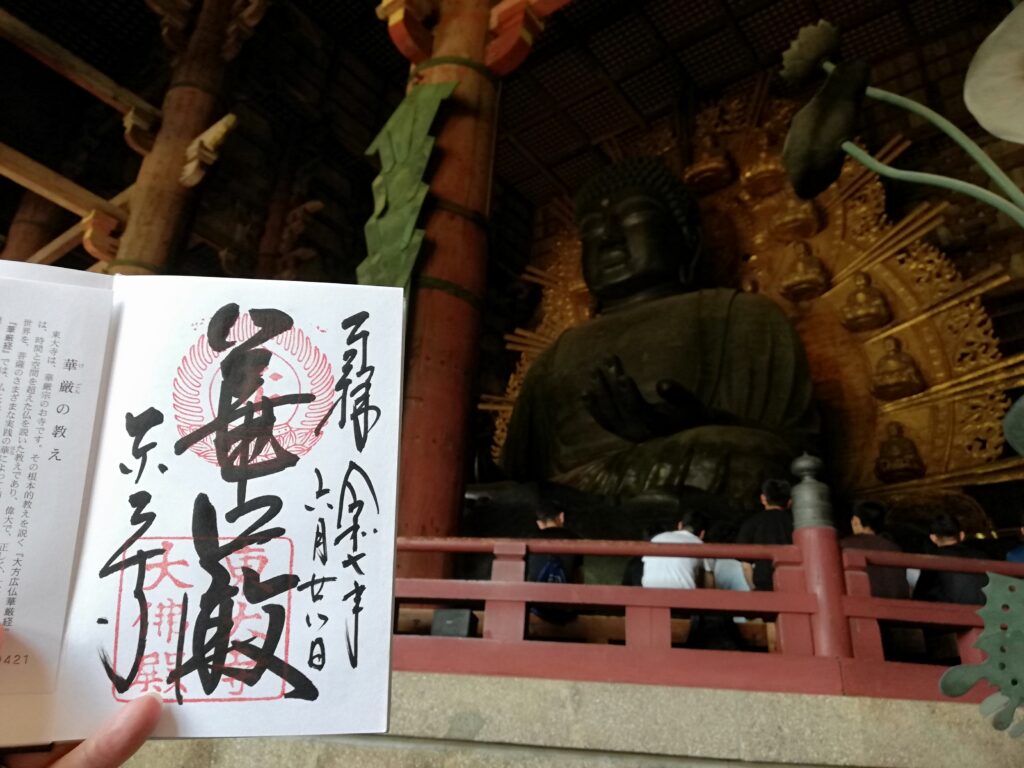

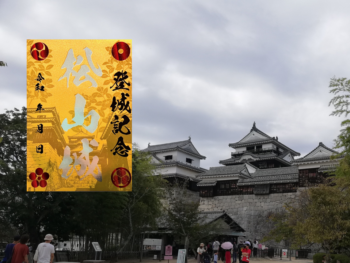

華厳の世界を表す一筆!東大寺大仏殿の御朱印

さて、いよいよ東大寺大仏殿の御朱印をいただきに行く。

御朱印は直書きで、この日は5人の書き手が対応されていた。300円。こちらも支払いは現金のみなので注意!

御朱印には「華厳」と書かれている。『華厳経』は聖武天皇が根本としたお経である。

華厳経では以下のような教えを説いている。

①世界に存在するあらゆるものは、それぞれの密接な相関関係の上に成り立ち、互いに融合し調和を保ち、平和で秩序ある世界を形成している。

②ひとつは全ての中に、全てをひとつの中に観ることができます。

③あらゆる事象は心が転じたものと観察し、形や時間にとらわれることなく宇宙の真理を探究する努力を怠らない。

④動植物も含めたすべての生きとし生けるものの繁栄を願い、人々の苦しみを救済しようとする菩薩の行ないを実践し、互いの思いやりの心をつなげてゆく。

東大寺の守護神をあしらった特別な一冊!大仏殿にぴったりな御朱印帳

今回のリポートはいかがでしたか?

東大寺といえば、世界最大級の木造建築である「大仏殿」。そしてその中心に鎮座する盧舎那仏の圧倒的な存在感は、まさに東大寺の象徴です。その大仏殿へ至る参道を守る南大門の金剛力士像「阿形」「吽形」もまた、大仏殿を護る守護神として知られています。今回ご紹介する御朱印帳は、この金剛力士像を表紙にあしらった特別な一冊です。

「金剛力士」の御朱印帳

表紙には、東大寺の南大門に鎮座している金剛力士像の阿形(あぎょう)と吽形(うんぎょう)が、箔押しによって力強く、ダイナミックに描かれています。御朱印帳を開くと阿形と吽形が並び立つデザインになっていて、南大門で体験した迫力が蘇ります

素材は布クロス仕立てで、しっかりとした手ざわりと耐久性を兼ね備えています。旅先で持ち歩いても安心の丈夫さでありながら、高級感ある仕上がりは記念にも最適です。

御朱印帳は参拝の証を残すとともに、自分の祈りや願いを託す存在。この「金剛力士像」のデザインは、大仏殿参拝の特別な時間をさらに印象深いものにしてくれるでしょう。

今回ご紹介した「金剛力士像」の御朱印帳は、Amazonや楽天市場でも購入できます。気になった方はぜひチェックしてみてください。

ステキな御朱印帳を片手に、楽しい御朱印集めに出かけましょう!

神社やお寺に行くたびに、その雰囲気や歴史に触れるのってワクワクしませんか?そんな旅の思い出をカタチに残せるのが御朱印です!力強い筆文字や、神社ごとに異なる印影など、御朱印の1つ1つには訪れた場所の個性やストーリーがギュッと詰め込まれています。そして、御朱印帳をパラっと開けば、訪れた際の風景や空気感が一瞬で蘇ります!

御朱印はただの記念スタンプではありません。その神社やお寺とのご縁を結ぶ大切な証。そして何より、御朱印は集める楽しさがどんどん増していくアイテムです!さらに、自分がお気に入りのデザインの御朱印帳を選べば、気分もよりアップすること間違いなし♪ 1冊、また1冊と増えていくたびに、自分だけのコレクションが増えていくのも嬉しいポイントです!

せっかく神社やお寺を巡るなら、お気に入りの御朱印帳を片手に、楽しく御朱印集めを始めてみませんか?

これから御朱印集めを始める方にぜひお勧めしたい「初めての御朱印帳」はこちらからチェック!

さらに!さらに!!

日宝では、神社仏閣様やデザイン会社様など向けに、オリジナル御朱印帳の製作サービスを承っております!デザインのご要望はもちろん、表紙素材や製本仕様に至るまで、製本会社ならではの知識とクオリティでご提案いたします。

「こんな御朱印帳を作ってみたい」「まだイメージが固まっていないけれど相談してみたい」

そんな段階でも構いません。どんなご希望でも丁寧にヒアリングし、企画から製作まで一緒に形にしてまいります。

まずはお気軽にお問い合わせください。

詳しくは下記のページをクリック♫

日宝綜合製本株式会社

岡山県岡山市中区今在家197-1(各所在地を見る)

奈良【東大寺】の見所と御朱印!金剛力士が護る圧倒的スケールの大伽藍!

奈良【東大寺】の見所と御朱印!金剛力士が護る圧倒的スケールの大伽藍!