こんにちは!

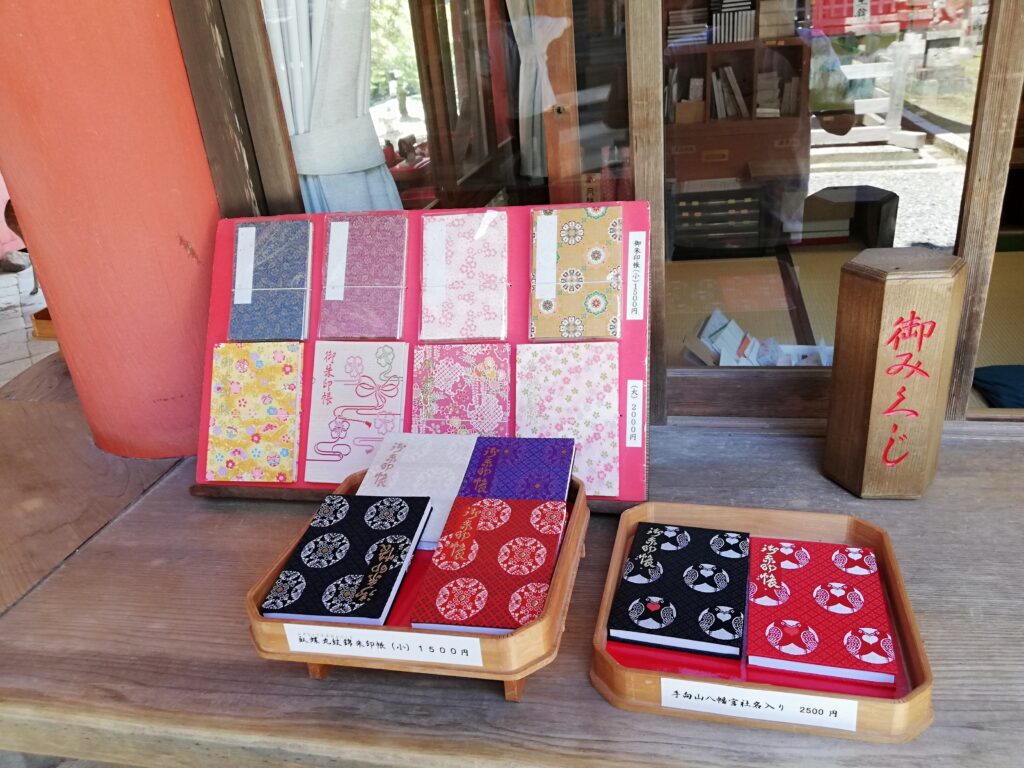

全国各地のご朱印、お城印集めが趣味の神宮寺城一郎です!

御朱印帳づくりに携わる者として、もっと御朱印集めが楽しくなるように、訪れた寺社仏閣の魅力や、私たちが手がける御朱印帳のこともお届けしています。

今回訪れたのは、奈良県にある「東大寺」です。東大寺は奈良時代に聖武天皇の発願によって建立された、日本を代表するお寺のひとつです。「奈良の大仏」といえば誰もが東大寺の大仏を思い浮かべることでしょう。しかし! 東大寺の魅力はもちろん大仏だけにあらず!

今回は、そんな東大寺の魅力と見どころをじっくりご紹介していきます。どうぞ最後までお楽しみください。

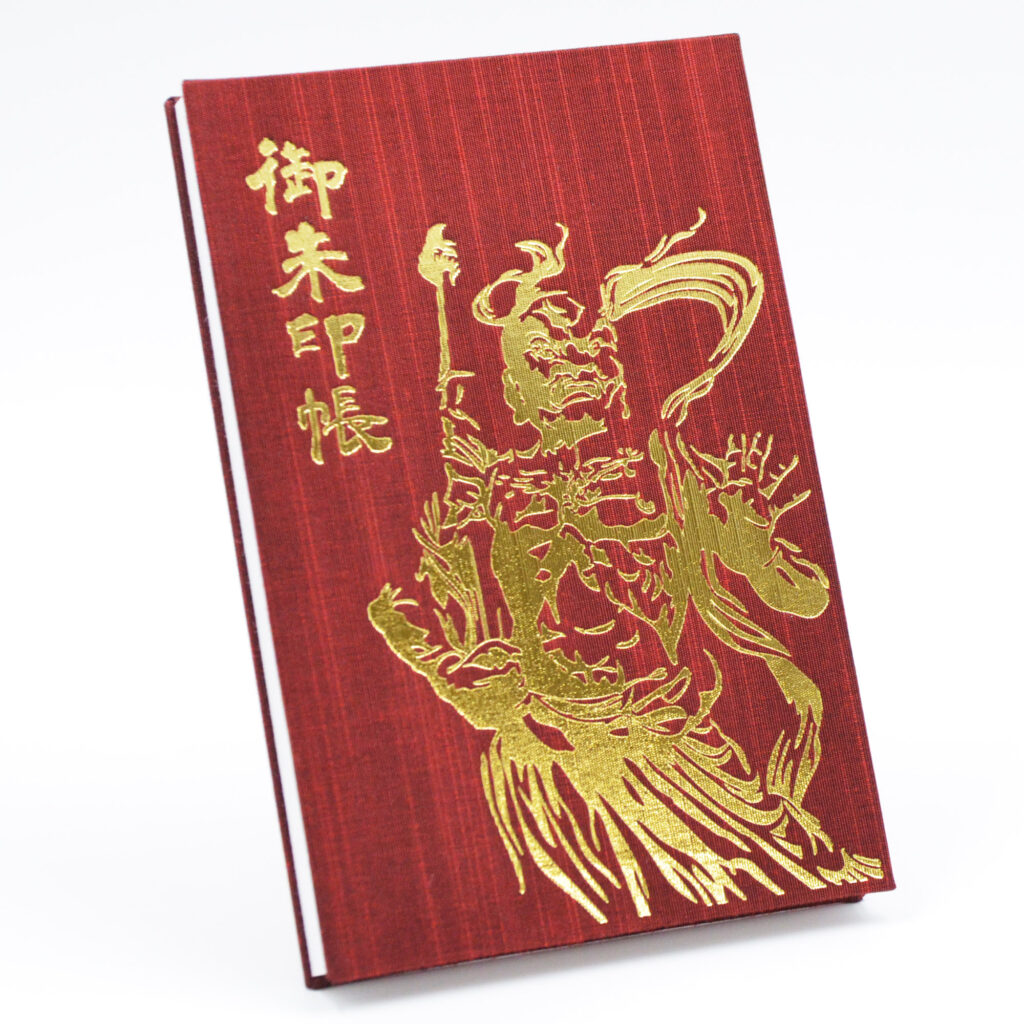

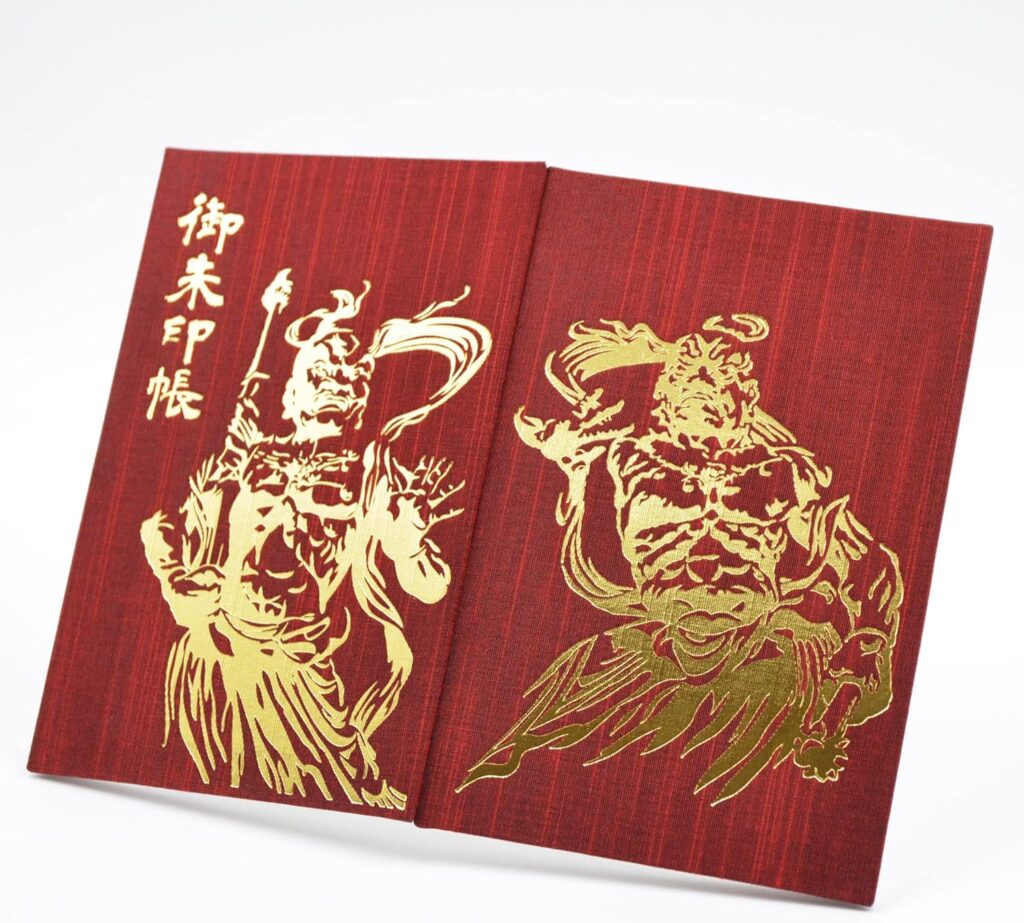

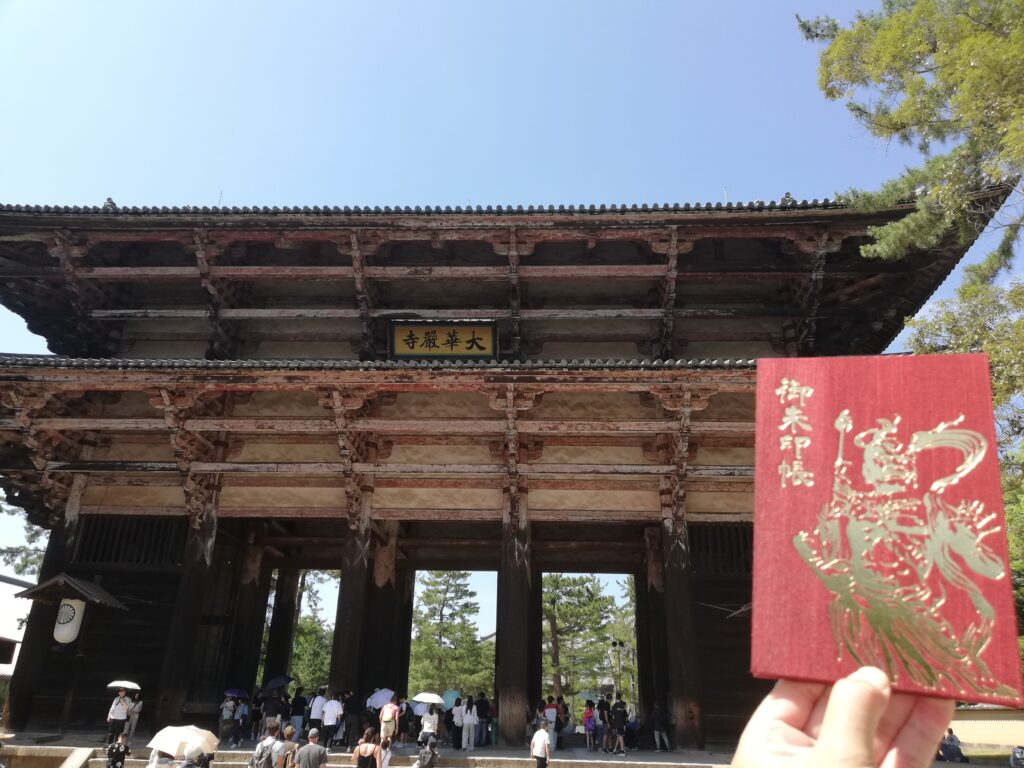

奈良・東大寺南大門で睨みをきかせる「阿形」「吽形」の金剛力士像。その迫力と荘厳さは、東大寺を象徴する存在です。そんな力強い守護神が鎮座する東大寺にふさわしい一冊として今回持参した御朱印帳をご紹介!

東大寺に持参したい御朱印帳

「金剛力士」の御朱印帳

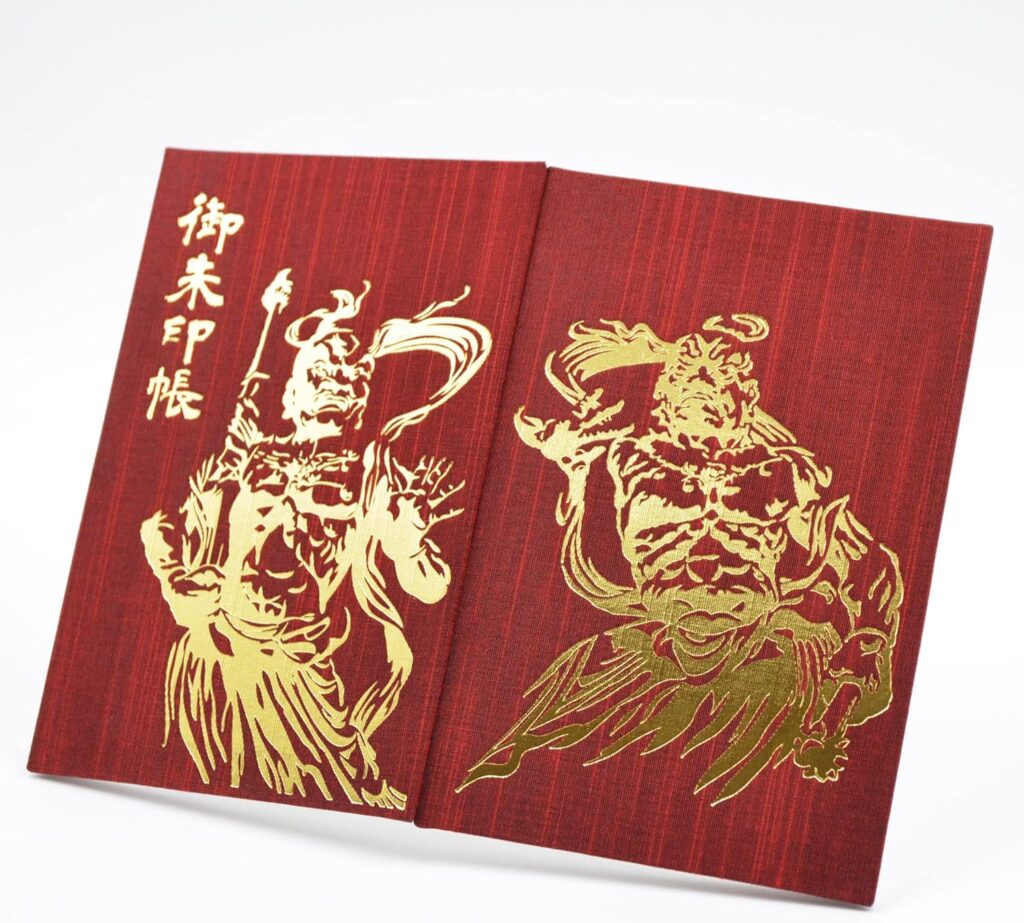

東大寺のシンボルともいえる南大門。その両脇に立つのが、阿形(あぎょう)と吽形(うんぎょう)の金剛力士像です。高さ8メートルを超える迫力の姿は、まさに寺の守護神。その力強さを箔押しで表現したのが、この御朱印帳です。

日本を代表する大寺院・東大寺の旅の記録をこの御朱印帳に残せば、まさに力強い守りとともに歩む参拝の証となるでしょう。ご利益を願い、特別な思いを込める一冊としておすすめです。

この御朱印帳が気になる方は、Amazonや楽天市場でも取り扱っています。

気軽にのぞいてみてください。

それでは、東大寺の魅力を一緒に巡っていきましょう!どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。

東大寺のアクセスと基本情報

【東大寺の所在地】

〒630-8587 奈良県奈良市雑司町406-1

【東大寺の電話番号】

0742-22-5511

【東大寺の拝観時間】

●大仏殿 4~10月…7時30分~17時30分、11~3月…8時~17時

●法華堂・戒壇院戒壇堂 8時30分~16時

●東大寺ミュージアム 4~10月…9時30分~17時30分(最終入館17時)、11~3月…9時30分~17時(最終入館16時30分)

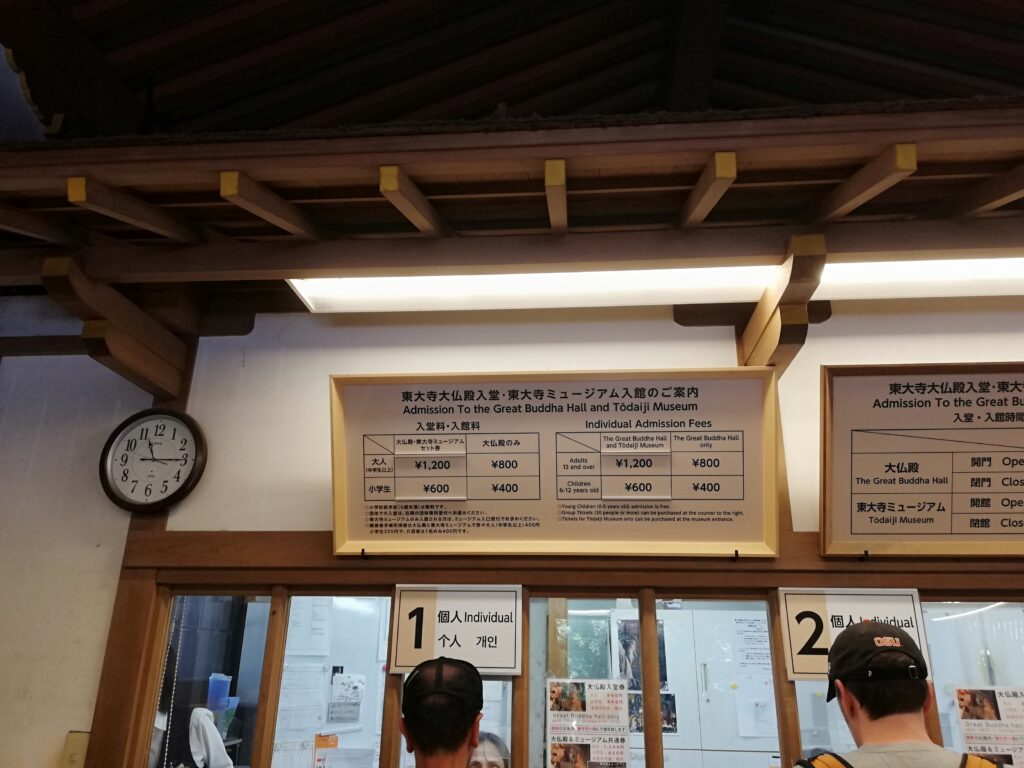

【東大寺の拝観料金】

大仏殿・法華堂・戒壇堂・東大寺ミュージアム 各大人800円

※大仏殿・東大寺ミュージアムのセット券は大人1,200円

※支払いは現金のみとなっています。

【東大寺へのバスでのアクセス】

●JR奈良駅・近鉄奈良駅から市内循環バス「東大寺大仏殿・春日大社前」下車徒歩5分

●近鉄奈良駅から、ぐるっとバス(大宮通ルート・奈良公園ルート)「大仏殿前駐車場」下車すぐ

【東大寺の駐車場】

参拝者専用駐車場はなく、周辺の有料駐車場を利用してください。

公共交通機関の利用がおすすめです。

東大寺のご由緒

東大寺は、聖武天皇の皇太子・基親王(もとちかしんのう)のご冥福を祈るために建てられたのが始まりとされています。のちに天平13年(741年)、全国に国分寺・国分尼寺を建立するよう命じる「国分寺建立の詔」が出され、大和国(現在の奈良県)の国分寺としての役割を担うようになりました。

さらに天平15年(743年)、聖武天皇が「盧舎那大仏を造るように」との詔を発します。都が紫香楽(現在の滋賀県)から平城京(奈良市)に移されたのをきっかけに、東大寺で大仏づくりが始まりました。天平21年(749年)には大仏の本体が完成し、天平勝宝4年(752年)には盛大な「大仏開眼供養」が行われました。その後、東大寺の主要なお堂や建物が順に整えられていきました。東大寺は国家の平和と人々の幸福を祈る場所であると同時に、仏教の学問を深め、僧を育てる役割も果たしてきました。

しかし、東大寺の歴史は度重なる災害との戦いでもありました。斉衡2年(855年)には大地震で大仏の頭が落下し、その後も火災や落雷で建物が何度も焼失。治承4年(1180年)には平重衡の軍勢により、大仏殿をはじめほとんどの建物が焼かれてしまいました。それでもすぐに復興が始まり、文治元年(1185年)には後白河法皇を導師に迎えて再び「大仏開眼供養」が行われました。

ところが戦国時代、永禄10年(1567年)の三好・松永の乱で再び伽藍の大半が失われ、復興は困難を極めました。それでも江戸時代に入ると少しずつ復興が進み、元禄5年(1692年)には大仏の再開眼、宝永6年(1709年)には大仏殿の落慶供養が実現しました。

明治時代には神仏分離令や寺領の没収といった大きな苦難に直面しましたが、その後も大仏殿の修理をはじめ伽藍の保存に力が注がれ、今日までその姿を保ち続けています。現在の東大寺には数多くの国宝や重要文化財が伝わり、伝統的な仏教行事も受け継がれています。

毎年、国内外から多くの人々が参拝に訪れ、東大寺の長い歴史と豊かな文化に触れています。

ここから「東大寺」の参拝リポートがスタート!

奈良を代表する古刹【東大寺】の見どころ

以前のブログ記事でもご紹介した「氷室神社」をあとにし、東大寺に向かう。東大寺まで0.9kmという標示があった。

奈良公園は広く、その中を歩いているせいか鹿がたくさんいる。

鹿はおだやかで人なつっこく愛らしい。この鹿が攻撃的になるとしたら、人間側が何か鹿に悪いことをしたときに違いない。

人も多い。外国人観光客と修学旅行の生徒も多い。

【参道】

左に曲がり、東大寺の参道に入る。左側には土産物屋さんが並び、よりいっそう人の数が増える。

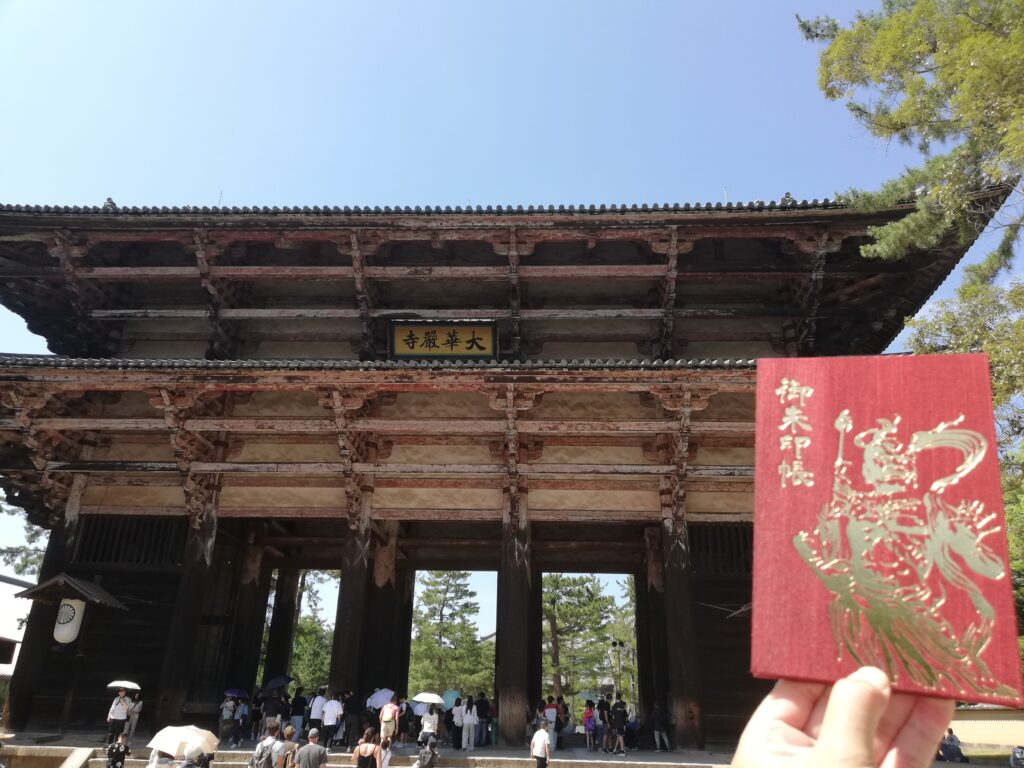

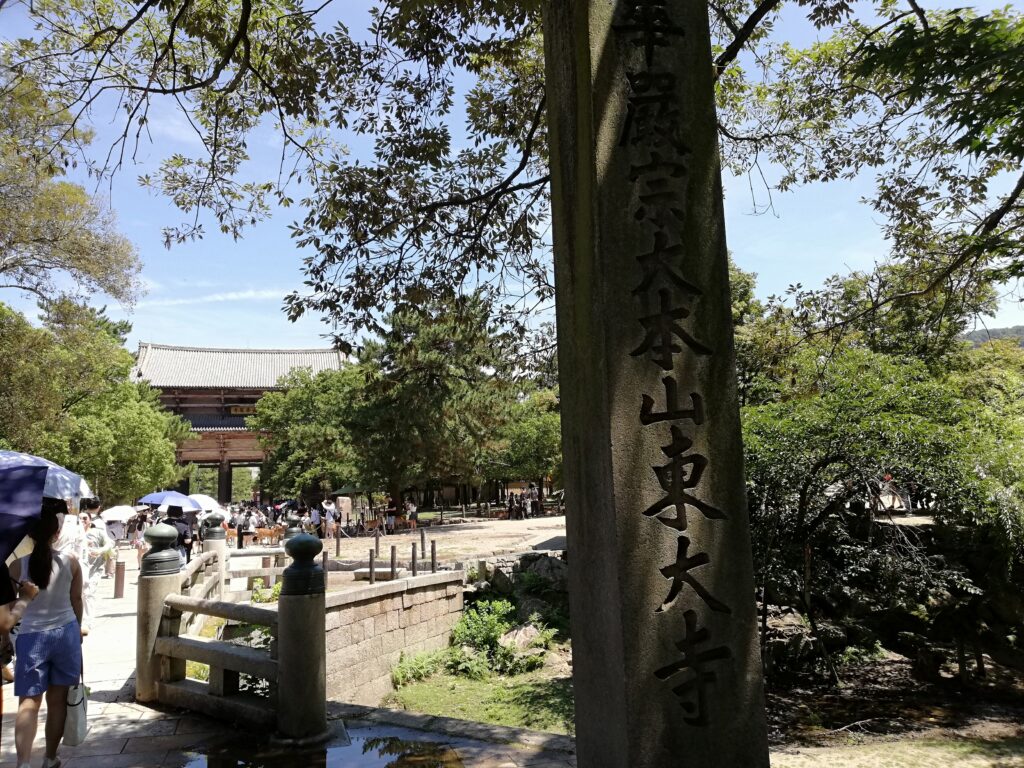

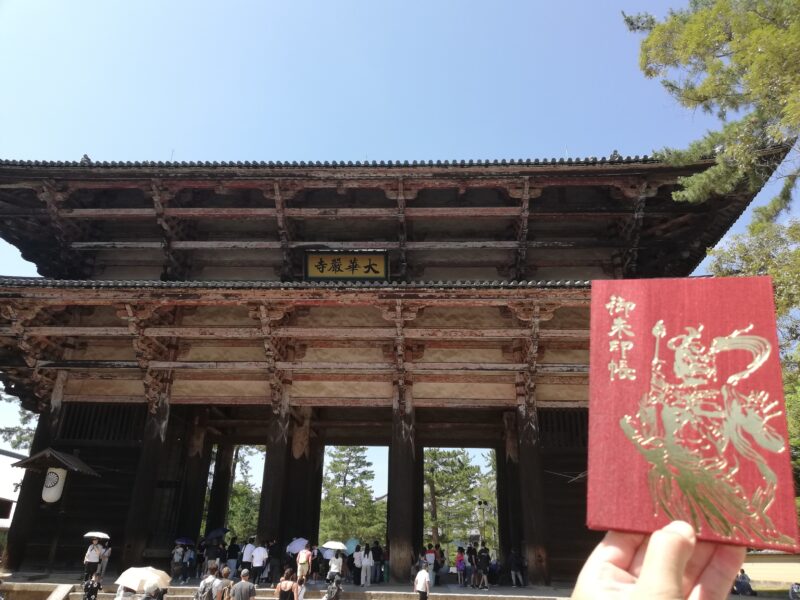

【国宝・南大門】大仏殿を守る日本最大の重層門

ほどなくして「南大門」が見えてきた。門をくぐる人たちが小さく見える。

南大門は東大寺の正門であり、国宝に指定されている。創建当初の門は平安時代に大風で倒壊し、現在の姿は鎌倉時代に東大寺復興に尽力した重源上人によって再建されたものである。正治元年(1199年)に上棟し、建仁3年(1203年)には門内に安置される金剛力士像とともに竣工した。

近づくとその大きさに圧倒される。高さは基壇上で約25mもあり、日本最大の山門だそう。迫力を感じる山門だ。

建築様式は、重源上人が宋から取り入れた大仏様(だいぶつよう)で、入母屋造・五間三戸の二重門である。通常、二重門は下層の屋根が上層よりも大きいが、南大門は上下が同じ大きさである点に特徴がある。下層には天井がなく、腰屋根構造となっているのも独特だ。

扁額には「大華厳寺」とある。華厳宗の大本山である東大寺の別称だ。東大寺の名前は、平城京の東にあるところが由来しているらしい。

屋根裏まで届く大円柱18本は一本あたり約19メートルの長さを誇るそうだ。堂々たる姿は大仏殿にふさわしい日本最大の山門であり、往時の鎌倉再建大仏殿の威容を今に伝える貴重な遺構である。

【国宝・金剛力士像】わずか69日で生まれた迫力の守護神

一礼をして南大門に入る。両側に国宝の金剛力士像がすごい形相で立っている。国内最大の仁王像であり、鎌倉時代を代表する大仏師・運慶と快慶が共作した仏像である。左に阿形像、右に吽形像。像高は約8.4メートルもありかなり大きい!

阿形像は口を開き、吽形像は口を閉じて立つ姿で、世界の始まりと終わりを象徴しているのだという。一般的な金剛力士像は正面を向いているが、東大寺の像は左右で向かい合って立っている点が特徴。こんなにも巨大で立派な像がわずか69日でつくられたというから驚きだ。

制作にあたっては、運慶・快慶に加え、定覚や湛慶といった慶派の仏師たちも参加したことが、像の内部から発見された経巻や墨書銘によって確認されているという。用いられた木材は山口県から運ばれ、制作の工程や日時まで記録が残されており、仏教美術史において極めて貴重な事例にもなっているそうだ。

この像には独特の造形的工夫が見られる。顔を大きく、足を短くした「五頭身」のプロポーションで造られており、観る者が見上げたときに迫力が損なわれないよう計算されているらしい。こうした工夫は、運慶の深い洞察と芸術的創意を示すものであり、単なる守護像を超えた芸術作品として高い評価を得ているそうだ。

大きいだけでもすごいのだが、その形相には並々ならぬ迫力とパワーを感じる。通常は右側に阿形で、左に吽形が立てられるものだが、この南大門は逆になっている。それがなぜなのかは専門家の間でも推測の域をいまだに出ていないようだ。

昭和63年から平成5年にかけて大規模な修理が行われた際には、像の中から多数の経巻や文書が発見され、その制作の詳細が改めて明らかになった。以来、金剛力士像は「東大寺の仁王さん」として親しまれながら、国宝仏像として人々に圧倒的な存在感を放ち続けている。

東大寺参拝には、南大門の守護神「金剛力士像」の御朱印帳をお供に!

南大門を守る阿形・吽形の金剛力士像をデザイン。金色が映える迫力満点のデザインは、まさに東大寺参拝にふさわしい一冊です。

【狛犬】宋人石工が刻んだ日本最古の獅子像

南大門を抜けて大仏殿側に進むと、仁王像の裏には狛犬と思われる石像があった。国内最古とされる石造狛犬で、高さは約180センチ、材質は大理石らしい。なんだか通常の狛犬とは形が違う。調べると建久7年(1196年)に、宋の石工・伊行末(いぎょうまつ)らによって制作されたものだそうだ。

この狛犬は本来、中門に置かれていたそうだが、現在は南大門の背後に移されている。両体とも口を開けており、阿吽の対ではなく、いずれも阿形の姿である点が特徴である。胸を大きく張り、力強く屹立する姿は唐代の石獅子を思わせ、中国的な作風が色濃く表れている。

胸には牡丹文様を刻んだ帯や飾り房があり、たてがみや尾の表現にも細かな違いが見られる。また、台座には蓮華・飛天・獅子・鹿など大陸由来の吉祥文様が精緻に刻まれ、祥雲紋が隙間なく彫り込まれるなど、宋風の優美な意匠が随所に見られる。

この狛犬を造った伊行末は、般若寺十三重石塔や大野寺弥勒磨崖仏なども手がけた宋人石工であり、奈良の石造文化に大きな足跡を残した人物と言われている。異国の仏師による独特の造形美と、日本最古の石造狛犬としての歴史的価値を兼ね備えた、貴重な文化財であると言えるだろう。

【東大寺ミュージアム】国宝と華厳の教えに触れる文化拠点

大仏殿に向かって歩く。道中には東大寺ミュージアムがあった。

東大寺ミュージアムは、「東大寺総合文化センター」内に設けられた展示施設で、東大寺の歴史や華厳思想を背景に、国宝や重要文化財をはじめとする数々の寺宝を紹介している。

館内には5つの常設展示室があり、第1室「創建期の東大寺」では国宝・金堂鎮壇具や重要文化財の伎楽面を展示しており、創建当時の姿に触れられる見どころだ。また「東大寺の彫刻」「東大寺の考古」など、時代やテーマごとに多彩な資料が並び、瓦や土器といった考古遺物も楽しめる。

さらに、特別展や企画展も随時開催され、研究成果や寺宝の魅力を広く発信している。館内には図書館や研究所、ショップやカフェも併設され、文化・学術・観光の拠点として多くの人々に親しまれている。

大仏様の実物大の手のひらのレプリカもあった。大きい!

《東大寺ミュージアムの基本情報》

【東大寺ミュージアムの所在地】

〒630-8208 奈良県奈良市水門町100

【東大寺ミュージアムの電話番号】

0742-20-5511

【東大寺ミュージアムの営業情報】

●営業時間 9時30分~17時30分(11月~3月は~17時) ※入館は閉館30分前まで

●定休日 無休(臨時休館日あり)

●入館料金 大人800円、小学生400円。※セット券(ミュージアム・大仏殿)は大人1200円、小学生600円

【勧学院】仏教や歴史に親しむ公開講座の場

東大寺ミュージアムのそばにある勧学院は、東大寺境内に設けられた学びの場。仏教の教えや東大寺の歴史・文化に親しむことができる、開かれた教育施設である。

仏教や文化に関する講座を一般向けに開講しており、さまざまな分野の講師を招いて無料で開催しているそうだ。

【鏡池】大仏殿の姿を映す神秘の水辺

南大門と大仏殿の間、中門の右手前に広がるのが鏡池だ。

池のほとりでは毎年5月の「聖武天皇祭」、10月の「大仏さま秋の祭り」に舞楽や能が奉納され、厳かな雰囲気に包まれるそうだ。また、池には奈良県の天然記念物・ワタカが生息しており、自然と歴史が共存する東大寺らしい一角となっている。

中央には鏡のような形をした中島があり、そこに「鏡池の弁天さん」と呼ばれる厳島神社が祀られている。祭神は市杵島姫命で、弁才天と同一視される女神である。池の水面には大仏殿や中門が映り込み、東大寺の景観を美しく引き立てている。

【中門(ちゅうもん)】大仏殿へと続く格式高い楼門

中門は大仏殿の正面に建つ楼門で、南中門とも呼ばれる。左右に回廊が伸び、大仏殿へとつながる重要な構造である。現在の門は江戸時代中期の1716年(享保元年)頃に再建されたものと言われ、国の重要文化財に指定されている。

建物は五間三戸、入母屋造、本瓦葺の楼門で、紅白の彩色を施した華やかな意匠が特徴。中央3間の通路部分は閉ざされており、格子の隙間から大仏殿をのぞき見ることができる。

中門の内部は格天井となっており、仏法を守護する四天王のうち、東方を護る持国天と北方を護る多聞天が向かい合って安置されている。甲冑をまとい、宝塔や武具を手にして邪鬼を踏みつける勇壮な姿は、大仏殿を守る象徴的な存在であり、参拝者にとって大きな見どころだ。

向かって左に安置されているのは持国天だ。

向かって右に安置されているのが多聞天。ここでは兜跋毘沙門天(とばつびしゃもんてん)とも呼ばれるようだ。足元に天女が彫られているのが特徴らしい。

多聞天・持国天ともに1719年に作られたそうだ。

【大仏殿入堂口】いよいよ東大寺の大仏とご対面!

中門はくぐることができないため、「入堂口」の案内表示に従い、順路に沿って回廊を進む。

大仏殿の中に入る入堂券の金額が掲示されている。

入堂口から大仏殿の内部へと入る。

大仏殿のみの入場料は800円。東大寺ミュージアムとセットなら1,200円だ。支払いは現金のみなので注意が必要。

ちょっと長くなってしまいますので、東大寺参拝のハイライトである大仏殿の詳細については次回の記事で詳しくご紹介しています。

詳細はこちら→大仏殿の見どころと御朱印リポート

【大仏殿から再び外へ】

大仏殿をあとにし、再び廻廊を通り外に出る。

廻廊内には外国人に好まれそうなお土産を売っている店が軒を連ねていた。

ここからは、二月堂へ向かう。

手向山(たむけやま)神社の鳥居をくぐり、静かな参道を進む。この社は手向山の麓に位置し、天平勝宝元年(749年)、東大寺大仏造立の折に九州・豊前国(現在の大分県)の宇佐八幡宮から東大寺の守護神として勧請されたと伝えられている。

ここでもたくさんの鹿が迎えてくれた。

【あぜくらや】鹿ののれんが目印の食事処でひと休み

歩いていると沿道に「あぜくらや」というお食事処があった。ちょうど昼どきで、この暑さにもまいっていたところだったので、涼みがてら昼食をとることにする。

入口には「ここは私の店だ」と言わんばかりに一頭の鹿が寝そべっていた。

暑さもあって食べやすいにゅうめんを注文する。冷たい水がおいしい。やさしい味のにゅうめんとその汁は胃にしみて美味しかった。

《あぜくらやの基本情報》

【あぜくらやの所在地】

〒630-8211 奈良県奈良市雑司町407

【あぜくらやの電話番号】

0742-23-3033

【あぜくらやの営業情報】

営業時間:11時~15時

定休日:不定休

【二月堂へと続く参道】石灯籠が並ぶ静かな道

熱中症対策と腹ごしらえをしたところで、再び二月堂へ向かって参道を歩く。このあたりに来ると観光客は少なくなる。

参道の石段の両側には石灯籠が並んでいる。向こうにはお堂の白壁が見える。きれいな光景だ。

参道の左側にある四月堂は耐震工事のため閉鎖されていた。閉鎖期間は令和7年(2025年)5月から約2年間だそう。

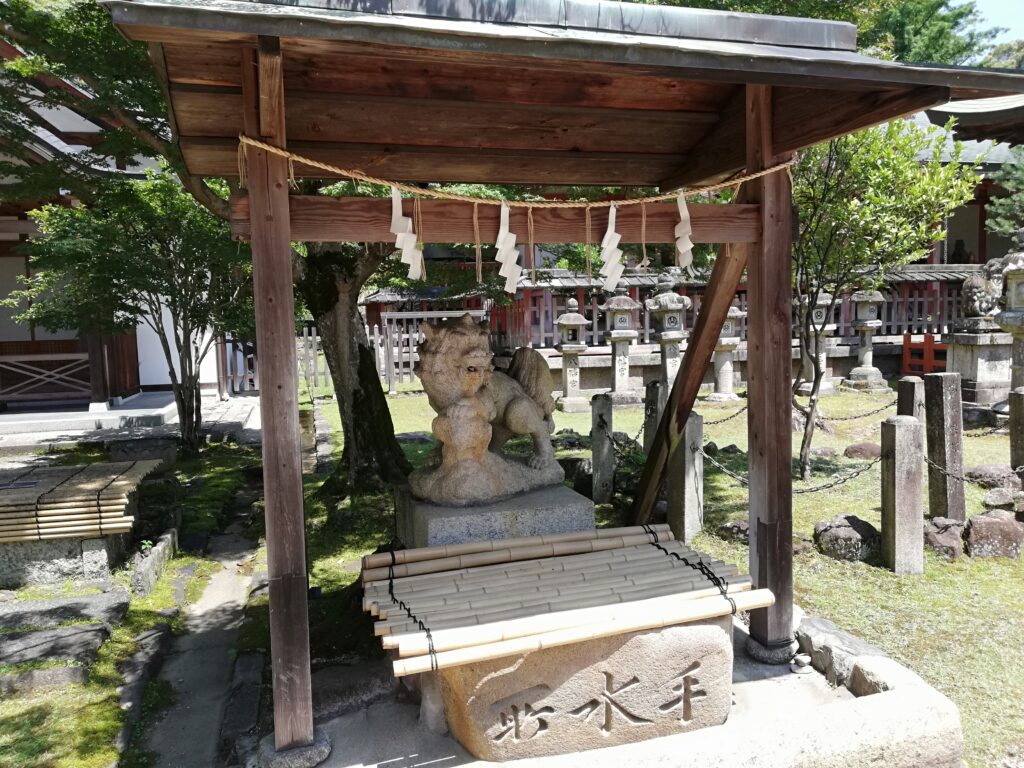

道中に手水鉢があったので手を浄めさせてもらう。

【国宝・二月堂】1260年以上続く修二会の堂宇

山門をくぐり、石段を上がったところに二月堂があった。

二月堂は、良弁僧正の高弟・実忠によって創始されたと伝わっている。現在の建物は、寛文7年(1667年)の修二会の最中に出火で焼失したのち、2年後の1669年に再建されたものだという。国宝に指定されている。

ここが「二月堂」と呼ばれているのは、このお堂で修二会(しゅにえ)が旧暦の2月に行なわれることに由来しているそうだ。修二会の正式名称は「十一面悔過(じゅういちめんけか)法要」と言い、十一面悔過とは、われわれが日常に犯しているさまざまな過ちを、二月堂の本尊である十一面観世音菩薩の宝前で、懺悔することなのだという。

二月堂は修二会に適した構造を備えており、礼堂や内陣・外陣の配置、さらには音響効果までもが行法にふさわしい造りとなっている。そのため、今もなお祈りの場として特別な存在感を放ち続けている。

今年2025年の修二会で通算1274回になるらしい。1200年以上もこの修二会は続いているのだ。

唐破風の立派な手水舎があったので、参拝前に身を清める。

本尊は大観音と小観音と呼ばれる二体の十一面観音像で、絶対秘仏として一般には公開されていない。十一面観音は慈悲・忿怒・大笑など多様な表情を持ち、人々の苦しみに応じて救済する姿を表すとされる。

お堂の縁に行く。眺めがいい。東大寺の景色が一望できる。

お堂で涼んでいる外国人はここが絶好のビューポイントであることを知っているのだ。

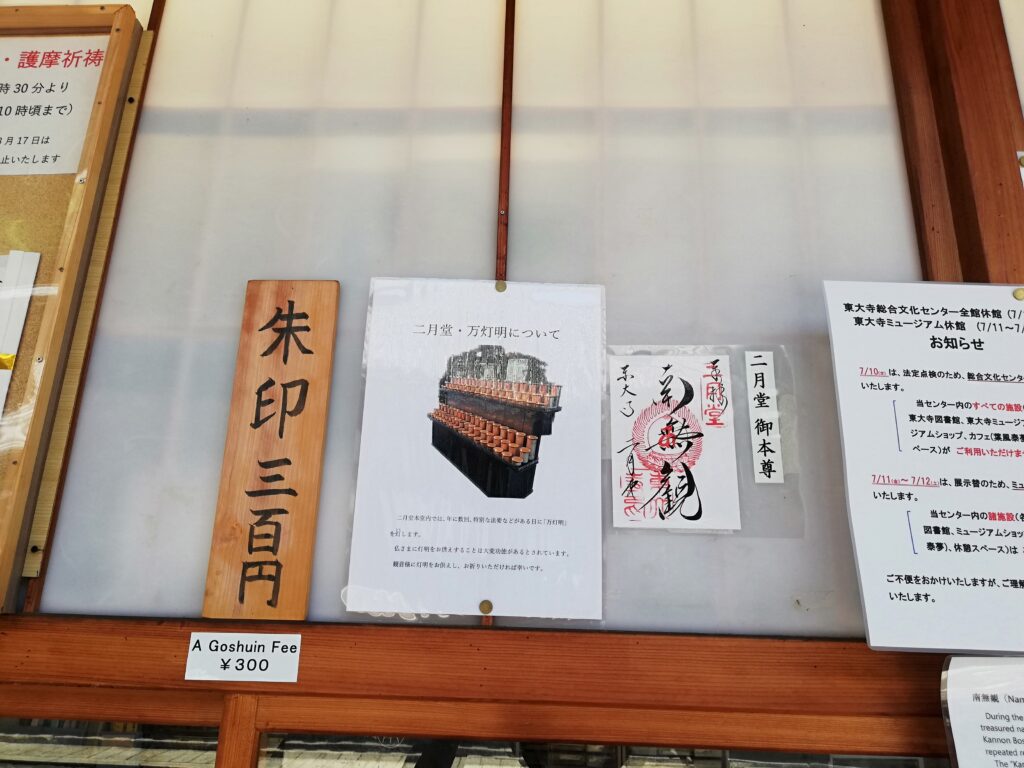

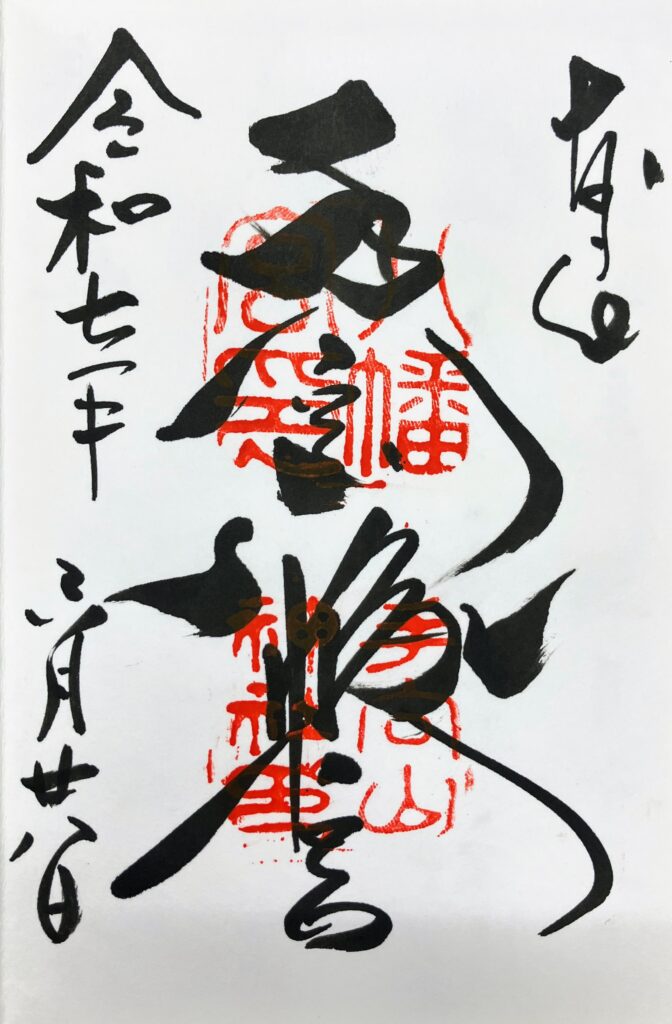

【二月堂の御朱印】声明の唱句が刻まれた祈りの一筆

受納所で御朱印をいただく。

二月堂の御朱印は「南無観」と「御詠歌」の2種類ある。今回は「南無観」を選択。直書きしてくれた。300円。

御朱印の真ん中に書かれている「南無観」とは、修二会で唱えられるお経「声明(しょうみょう)」で、御本尊のお名前である「十一面観世音菩薩」を繰り返す唱句なのだそう。

【飯道(はんどう)神社】修二会を支える三柱の守護神

二月堂の南東に位置する小さな社が飯道神社だ。その起源は明確ではないが、滋賀県甲賀市の飯道神社を勧請したと伝えられている。奈良時代には、聖武天皇が一時的に紫香楽宮に都を移し、東大寺の大仏造立を発願したことや、甲賀・信楽から東大寺の造営材が運ばれたことなどがゆかりとされているようだ。

鎌倉時代の1283年に修理の記録が残っているそうだが、それ以前から祀られていたことが考えられている。また、寛文9年(1669年)の二月堂再建時にも改修が行われたとも言われている。

この社は遠敷神社・興成神社とともに二月堂の鎮守神とされている。祭神は火の神・軻遇突智神(かぐつちのかみ)、土の神・埴山媛命(はにやまひめのみこと)、そして五穀の神・稚皇産霊神(わくむすひのかみ)の三柱。

現在も修二会(お水取り)では、練行衆と呼ばれる僧侶がこの神社をはじめとする鎮守社に詣で、行法の安全と円成を祈っている。

【不動堂】五大明王を祀る護摩の道場

不動堂は境内の高台に建つお堂で、江戸時代前期に公慶上人が建立したと伝えられている。建物は三間四方の入母屋造・本瓦葺で、享保7年(1722年)の鬼瓦が残されているそうだ。

もとは興福寺の塔頭にあったものが法華堂南側に移され、1950年(昭和25年)に現在地へ移築された。1979年(昭和54年)の台風で倒木により大きな被害を受けたものの修理が施され、3年後の1982年(昭和57年)に落慶式が行われたという。

堂内には護摩壇が据えられており、本尊の五大明王が祀られている。不動明王を中心に、降三世明王・軍荼利明王・大威徳明王・金剛夜叉明王が安置され、魔を降伏し人々を守護する姿を示しているのだそうだ。毎月10日・18日・28日には護摩供養が行われ、火を焚いて祈りを捧げる荘厳な法要に立ち会うことができる。

今回は立ち寄らなかったが、不動堂のそばには御朱印授与所があり、参拝の証をいただくことも可能である。

【国宝・法華堂(三月堂)】秘仏・執金剛神を守る東大寺最古の聖域

続いて法華堂(三月堂)へと足を運ぶ。法華堂は、奈良時代の天平年間に創建されたと伝わる東大寺最古の建物とされる。『東大寺要録』によれば天平5年(733)にはすでに存在し、東大寺の前身・金鐘山寺の主要伽藍のひとつであると考えられている。

本尊は不空羂索観音立像で、毎年3月に法華会が営まれたことから「法華堂」「三月堂」の名で知られるようになったそうだ。国宝に指定されており入堂料は800円。

建物は奥に残る奈良時代の正堂と、鎌倉時代に重源上人が新造した礼堂からなり、異なる時代の二つの堂宇が一体となって美しく調和している。

堂内には本尊をはじめ、梵天・帝釈天像、四天王像、さらには阿吽の金剛力士像など、国宝に指定された仏像群が整然と並び、その迫力ある姿は大きな見どころだ。中でも「執金剛神立像」は秘仏中の秘仏として知られ、毎年12月16日のみ扉が開かれる。天平文化と鎌倉再建の歴史が交差する、東大寺の貴重な聖域である。

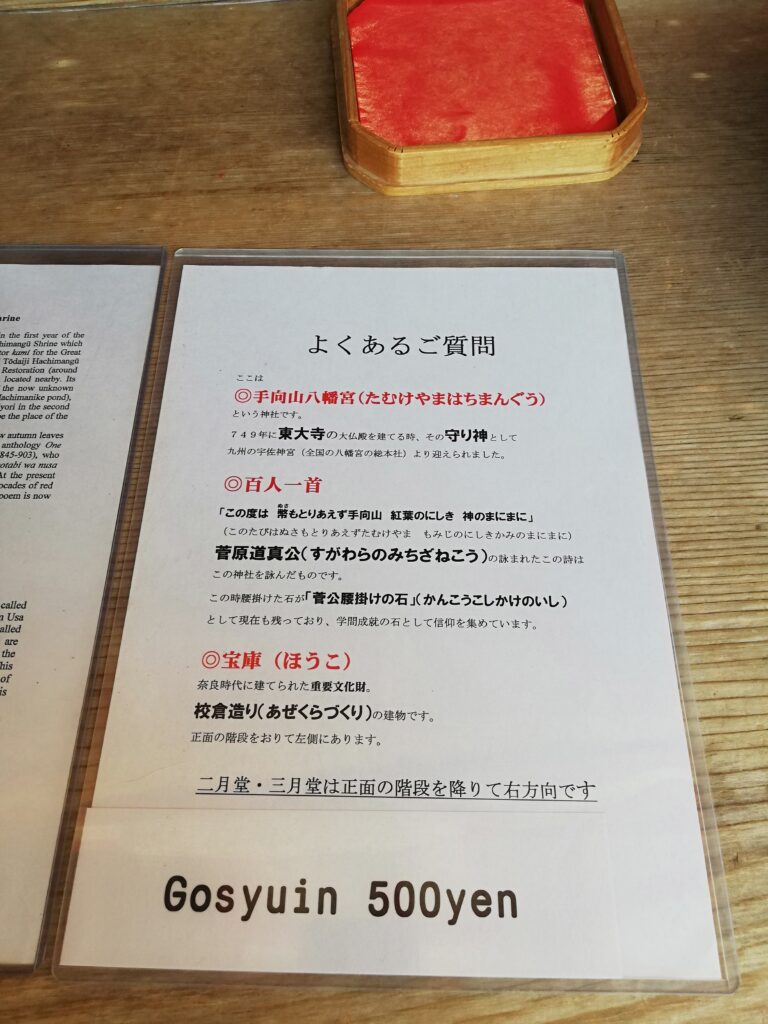

【手向山(たむけやま)八幡宮】紅葉の名所に佇む東大寺鎮守社

続いて向かったのが手向山八幡宮だ。奈良県内でも指折りの紅葉の名所・手向山に鎮座し、東大寺と深い歴史的つながりを持つ神社である。

先にも少し触れたが、手向山八幡宮は、東大寺の守護神を祀るため、天平勝宝元年(749年)に大分県の宇佐八幡宮から勧請された神社。当初は平城宮南の梨原宮に創建されたが、のちに大仏殿南方へと遷され、鎮守八幡宮と呼ばれていたらしい。

手向山八幡宮は、治承4年(1180年)に平重衡による南都焼討で焼失したが、東大寺の大勧進・重源によって再建され、建久8年(1197年)に新たな社殿への遷宮が行われたという。建長2年(1250年)には鎌倉幕府の執権・北条時頼が現在地に再建したとされている。その後、明治初年の神仏分離によって東大寺から独立した。

祭神は、応神天皇、姫大神、仲哀天皇、神功皇后、仁徳天皇の五柱。例大祭は毎年10月5日に行われ、「転害会」と呼ばれる行事では、東大寺の転害門まで神輿が渡御し、僧侶による法会や神事が執り行われるそうだ。

【手向山八幡宮の御朱印】美しい筆致がアートのような御朱印

手向山八幡宮の御朱印をいただく。500円。直書きしてくださった。

神社の御朱印といえば一般的に読みやすい文字が書かれている場合が多いのだが、こちらの御朱印は美しい筆致でまるでアートのような面持ちだ。

【菅公腰掛石】菅原道真ゆかりの石と紅葉の歌碑

境内には「菅公腰掛石」と呼ばれる石が祀られている。学問の神として知られる菅原道真が、かつてここに腰を下ろしたと伝えられるもの。菅原道真がこの石に本当に腰を掛けたかは定かではないが、この地を歴史的な趣のある場所にしている。

腰掛石のそばには、百人一首に選ばれた道真の歌碑がある。

このたびは ぬさもとりあへず

手向山 もみぢのにしき 神のまにまに

宇多上皇の吉野行幸に随行した折に詠まれたと伝わる一首で、手向山の紅葉を神に捧げる気持ちを表したものとされる。道真の歌にちなみ、ここがこの歌碑のふさわしい地といえるだろう。

【交倉(あぜくら)】正倉院にも通じる古代の倉

手向山八幡宮の神門の手前には校倉があった。

校倉造の成立年代は不明だが、飛鳥時代に普及したと考えられ、その特徴は外壁にあり、三角形あるいは五角形六角形をした角材を組んで外壁にしている。

倉の中には重要なものや稲や穀物を保存し、中からの圧にも耐えられる外壁の構造となっている。床下の角には、柱の上にねずみや害虫対策の「台輪」とよばれる部材が付けられている。

有名な正倉院は高床式の校倉造りだ。校倉を見ることができたのは思わぬ喜びだった。そういえば、さきほど食事をした店は「あぜくらや」だった。

【戒壇院戒壇堂】日本仏教の原点を今に伝える場所

最後に大仏殿をはさんで反対の西側にある戒壇院戒壇堂へ向かう。

再び鏡池のほとりを通り、廻廊に沿って歩く。

戒壇院戒壇堂に到着。拝観料は800円。建物の中での写真撮影はできない。

戒壇院戒壇堂は、天平勝宝6年(754年)、唐僧・鑑真和上が来日し、わが国に初めて正しい戒律を伝えたことに始まる。聖武上皇や孝謙天皇らが大仏殿前の土壇で受戒した後、その戒壇がこの地に移され、翌天平勝宝7年(755年)に正式な授戒の場として戒壇院戒壇堂が造営されたのだという。

「戒壇」とは「授戒(僧侶として正式に認められること)の場」のことで、東大寺では日本で最初に本格的な授戒式が行われ、聖武上皇や后の光明皇太后、娘の孝謙天皇ら440人余りが鑑真和上から戒を授かったそうだ。

創建当初は金堂や講堂、廻廊、僧坊を備えた一寺院のような規模を誇っていたが、治承4年(1180年)の南都焼討で全焼。その後、鎌倉時代に重源上人や西迎上人によって再建されたものの、文安3年(1446年)や永禄10年(1567年)の火災で再び失われた。

現在残るのは、江戸時代に再建された戒壇堂、千手堂、庫裏のみであり、戒壇堂は奈良県指定重要文化財となっている。日本仏教史の原点を伝える貴重な聖地である。

お堂には迫力ある四天王像があった。四天王とは、東を守護する持国天、南を守護する増長天、西を守護する広目天、北を守護する多聞天のことで、この戒壇院戒壇堂の四天王像は塑像(そぞう)彫刻芸術の頂点と言われている。興味のある方は、東大寺の大仏様だけでなく、戒壇院の四天王像をぜひご覧あれ。

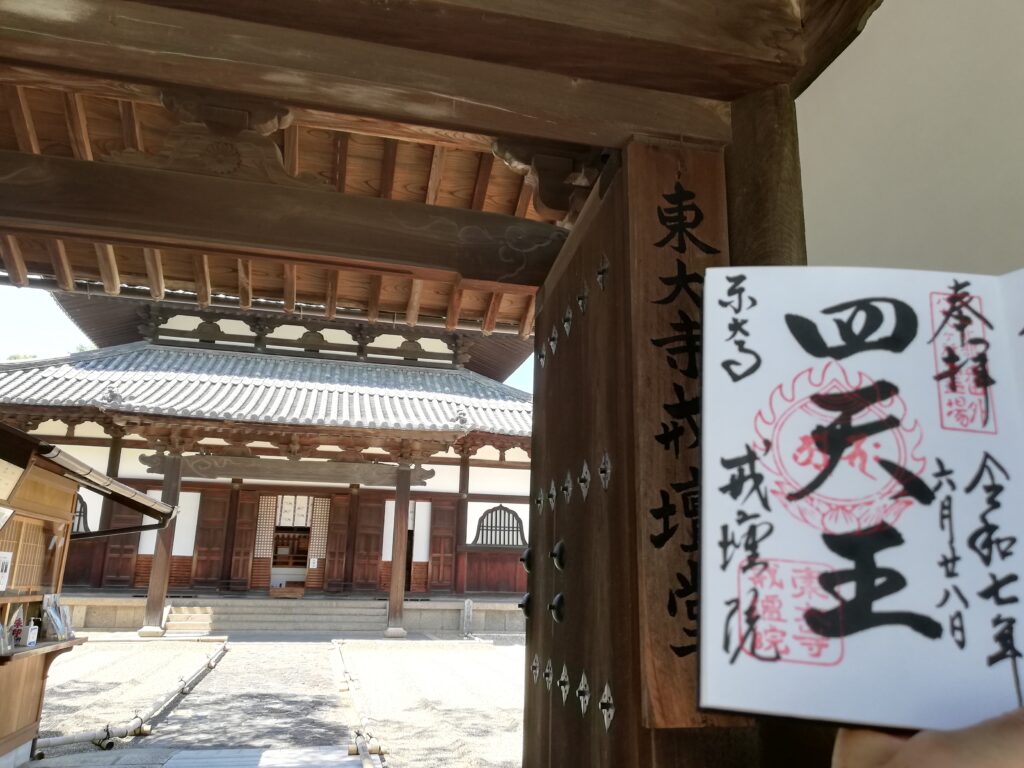

【戒壇院戒壇堂の御朱印】四天王の威容を映す一枚

戒壇院戒壇堂では御朱印をいただける。ここのメインである「四天王」の堂々とした文字が中央に書かれている。

御朱印をいただいた後、戒壇院を後にした。

金剛力士の力強さを強調したデザイン!東大寺にぴったりな御朱印帳

今回のリポートはいかがでしたか?

東大寺南大門を守る「阿形」「吽形」の金剛力士像。その迫力と荘厳さは、まさに東大寺の象徴といっても過言ではありません。今回ご紹介するのは「金剛力士」の御朱印帳です!そんな大門の守護神を表紙にあしらった御朱印帳は、まさに東大寺参拝にふさわしい一冊です。

「金剛力士」の御朱印帳

表紙には、東大寺の南大門に鎮座している金剛力士像の阿形(あぎょう)と吽形(うんぎょう)が、箔押しによって力強く、ダイナミックに描かれています。御朱印帳を開くと阿形と吽形が並び立つデザインになっていて、南大門で体験した迫力が蘇ります。

素材は布クロス仕立てで、しっかりとした手ざわりと耐久性を兼ね備えています。旅先で持ち歩いても安心の丈夫さでありながら、高級感ある仕上がりは記念にも最適です。

御朱印帳は参拝の証を刻むとともに、自分の祈りや願いを映す存在。この「金剛力士像」のデザインは、特別な参拝のひとときをさらに引き立ててくれるでしょう。

今回ご紹介した「金剛力士像」の御朱印帳は、Amazonや楽天市場でも購入できます。気になった方はぜひチェックしてみてください。

ステキな御朱印帳を片手に、楽しい御朱印集めに出かけましょう!

神社やお寺に行くたびに、その雰囲気や歴史に触れるのってワクワクしませんか?そんな旅の思い出をカタチに残せるのが御朱印です!力強い筆文字や、神社ごとに異なる印影など、御朱印の1つ1つには訪れた場所の個性やストーリーがギュッと詰め込まれています。そして、御朱印帳をパラっと開けば、訪れた際の風景や空気感が一瞬で蘇ります!

御朱印はただの記念スタンプではありません。その神社やお寺とのご縁を結ぶ大切な証。そして何より、御朱印は集める楽しさがどんどん増していくアイテムです!さらに、自分がお気に入りのデザインの御朱印帳を選べば、気分もよりアップすること間違いなし♪ 1冊、また1冊と増えていくたびに、自分だけのコレクションが増えていくのも嬉しいポイントです!

せっかく神社やお寺を巡るなら、お気に入りの御朱印帳を片手に、楽しく御朱印集めを始めてみませんか?

これから御朱印集めを始める方にぜひお勧めしたい「初めての御朱印帳」はこちらからチェック!

さらに!さらに!!

日宝では、神社仏閣様やデザイン会社様など向けに、オリジナル御朱印帳の製作サービスを承っております!デザインのご要望はもちろん、表紙素材や製本仕様に至るまで、製本会社ならではの知識とクオリティでご提案いたします。

「こんな御朱印帳を作ってみたい」「まだイメージが固まっていないけれど相談してみたい」

そんな段階でも構いません。どんなご希望でも丁寧にヒアリングし、企画から製作まで一緒に形にしてまいります。

まずはお気軽にお問い合わせください。

詳しくは下記のページをクリック♫

日宝綜合製本株式会社

岡山県岡山市中区今在家197-1(各所在地を見る)

夏季休業のお知らせ

夏季休業のお知らせ