こんにちは!

全国の御朱印・お城印を集めて巡る旅がライフワーク、御朱印集め応援団長の神宮寺 城一郎です。

御朱印帳づくりに携わる者として、もっと御朱印集めが楽しくなるように、訪れた寺社仏閣の魅力や、私たちが手がける御朱印帳のこともお届けしています。

今回訪れたのは、奈良県桜井市にある、大神神社の摂社のひとつ「檜原神社」。読み方は「ひばらじんじゃ」です。日本最古の神社のひとつといわれる「大神神社(おおみわじんじゃ)」の摂社であり、「元伊勢」としても知られる由緒正しいお社です。三輪山を御神体とする神聖な地であり、どこか 不思議な静けさ が漂っています。

この記事では、檜原神社を実際に歩いて感じた魅力や見どころ、参拝のポイント、そして御朱印の魅力や頂き方を、エピソードを交えながらご紹介していきます。どうぞ最後までお付き合いください。

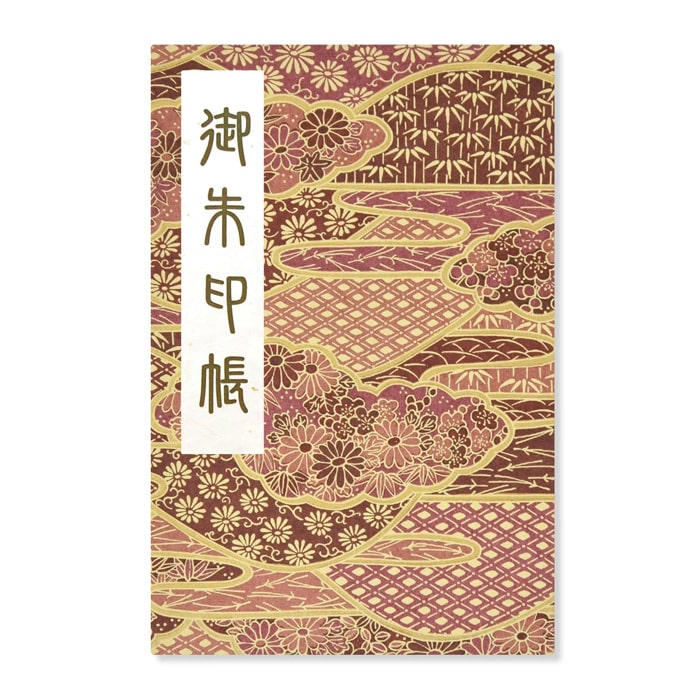

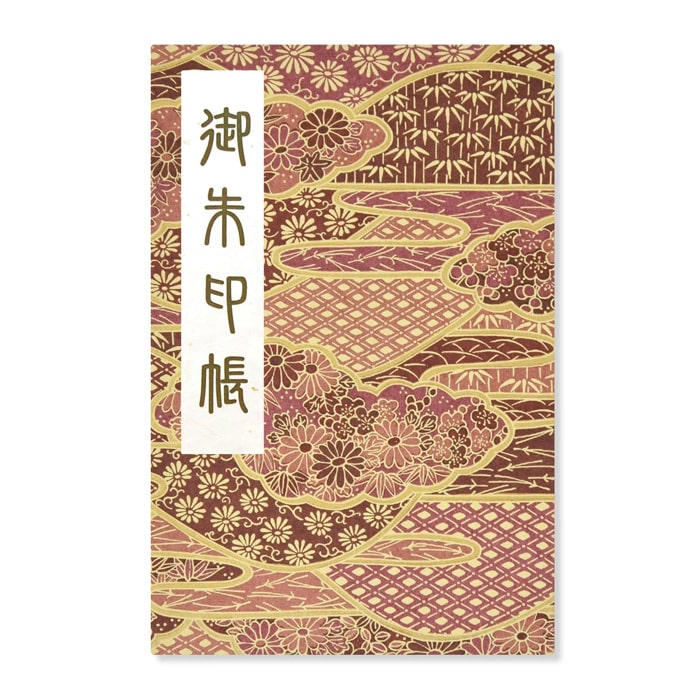

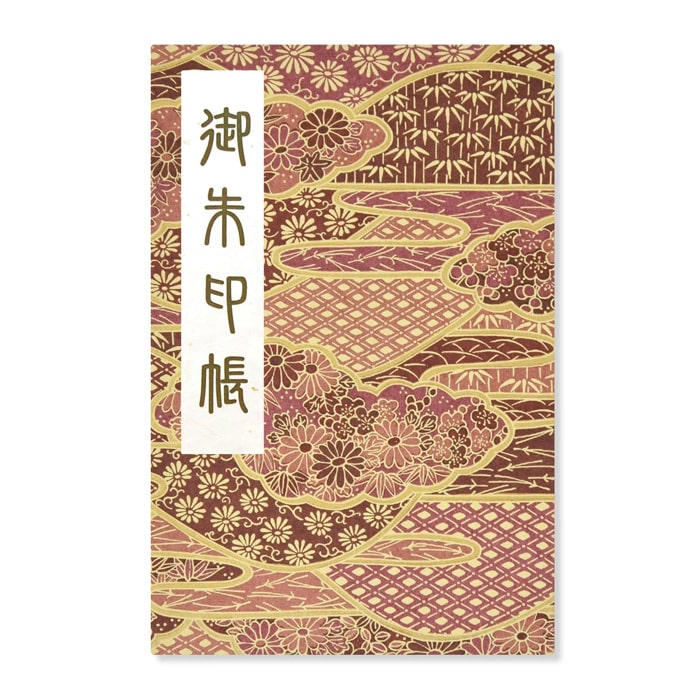

檜原神社にふさわしい一冊としてセレクト・持参した御朱印帳をご紹介!

元伊勢として天照大神をお祀りした最初の地と伝わり、古代祭祀の姿を今に残す檜原神社。社殿を持たず、三輪山を御神体として拝むその素朴で神聖な佇まいは、まさに原初の神道を感じさせます。また、皇室とも深いゆかりを持つ大神神社の摂社であることから、気品と格式をそなえた特別な神域ともいえる場所です。そんな檜原神社の参拝にこそおすすめしたいのが、皇室ゆかりの“菊”をあしらったこの御朱印帳です。

檜原神社参拝に持参したい御朱印帳

【菊竹柄の御朱印帳】

菊竹柄の御朱印帳は、菊のもつ高貴さ、竹が象徴する清浄、そして雲文様が表す天つ気が、檜原神社の厳かな雰囲気と美しく調和し、古代の祭祀空間にふさわしい上質な一冊となっています。

表紙には上品な光沢を放つ金襴生地が使われており、菊・竹・雲が織り込まれた華やかで落ち着きのあるデザインが魅力です。日本の職人が丁寧に仕立てた日本製で、丈夫さと美しさを兼ね備えています。本文にはにじみにくい高品質奉書紙を使用しているため、御朱印はもちろん、旅の記録を書き留めるノートとしても使いやすい一冊です。

ぜひ檜原神社の澄んだ空気の中で、この御朱印帳にご縁の証を記してみてください。

この御朱印帳はAmazonや楽天市場でも購入できますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。

それでは、檜原神社の魅力を一緒に巡っていきましょう!

どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。

檜原神社のアクセスと基本情報

【檜原神社の所在地】

〒633-0001 桜井市三輪1422

【檜原神社の電話番号】

0744-45-2173

【檜原神社の参拝時間】

24時間参拝可能

御朱印の受付は8時30分~14時40分ごろまで

【檜原神社へのアクセス】

●JR桜井線 三輪駅より徒歩30分

●名阪国道 天理東ICより約15分

●大神神社より徒歩約30分

【檜原神社の駐車場】

檜原神社には、鳥居の手前100mほどの場所に参拝者用の無料駐車場があります。アスファルト舗装されていない簡易駐車場ですが、ゆとりのある広さで停めやすいです。

檜原神社のご由緒

第十代・崇神天皇の時代、それまで皇居の中でお祀りしていた天照大御神(あまてらすおおみかみ)を、皇女の豊鍬入姫命(とよすきいりひめのみこと)に託し、この檜原(ひばら)の地にお祀りしたのが始まりと伝えられています。

その後、大神様は第十一代・垂仁天皇の二十五年に、永遠の鎮座の地を求めて各地を巡られ、最後に伊勢の五十鈴川の上流にお鎮まりになりました。これが、現在の伊勢神宮(内宮)の始まりといわれています。

天照大御神がお伊勢へお遷(うつ)りになった後も、そのゆかりを大切にし、檜原神社で引き続きお祀りしてきました。そのため、檜原神社は「元伊勢(もといせ)」として今に伝えられています。

●ご利益

開運や縁結びなどの祈願で参拝される方も多いそう

●ご祭神

天照大神若御魂神(あまてらすおおかみわかみたまのかみ)

伊弉諾尊(いざなぎのみこと)

伊弉冊尊 (いざなみのみこと)

ここから「檜原神社」の参拝リポートがスタート!

奈良で訪れたい聖地【檜原神社】の見どころ

県道50号から脇道に入り、舗装されていない道を進む。道は細く、車のすれ違いには注意が必要だ。鳥居の前を右に曲がり、少し進むと右手に参拝者用の無料駐車場がある。駐車場は未舗装で、区画線などは引かれていない。

【参道】森に抱かれた静けさへ続く道

車を降りて駐車場を出ると、まっすぐに伸びる参道が目の前に現れる。両側には深い緑が広がり、まるで森の中へ誘われていくような穏やかな空気が漂っている。

道は歩きやすく、檜原神社まではおよそ70mほど。人の気配は少なく、風に揺れる葉の音や鳥の声が優しく響き、気持ちがすっと整っていく。

歩みを進めるほどに、神域へ向かう心が自然と落ち着き、静かな祈りの時間が始まっていく…そんな心地よさを感じる参道である。

【鳥居】古代祭祀の原点を示す注連柱と倭笠縫邑の地

参道の先に現れる鳥居は、一般的な鳥居とは異なる、横木(笠木)を持たない古式の注連柱(しめばしら)である。大神神社と同じ形式で、2本の柱の間に注連縄を張っただけの極めて素朴な姿が、かえってこの地の古代性と神聖さを際立たせている。

平日ということもあり境内には人影が少なく、風の音さえ吸い込むような静けさが漂っていた。時折、大神神社方面からの「山辺の道」を歩いてきた参拝者が一人、また一人と姿を見せていたが、境内の広さと落ち着いた空気に包まれ、時間がゆっくりと流れていくのを感じた。境内をひと巡りして佇んでいたのは30分ほどであった。

注連柱の脇には「倭笠縫邑(やまとのかさぬいむら)」と記された標が建つ。『日本書紀』崇神天皇六年の条には、天照大神を宮中から移し、豊鍬入姫命(とよすきいりびめのみこと)に託して祀った最初の地がこの倭笠縫邑であると記されているそうだ。

現在の伊勢神宮・内宮に祀られる天照大神が、かつて最初に祀られた場所、その歴史の原点がまさにこの檜原神社の地に息づいている。

【手水】

鳥居をくぐり、正面左奥に手水があった。参拝の前に心身を清める。

【歌碑】神域に寄せた皇女の一首

手水の横には、明治天皇の第七皇女であり、伊勢神宮祭主を務められた北白川房子さまが、昭和33年にご参拝の折、神宮と深いゆかりのある檜原神社での感慨を詠まれた御歌が刻まれた歌碑が佇んでいる。

立つ石に 昔をしのび をろがめば

神のみいつの いやちこにして

(神霊の鎮まる石に 太古を偲び 祈りを捧げれば 神様のご威光が 間近にかんじられることだ)

※歌意:檜原神社内 案内板より

【三ツ鳥居】本殿のない神域に立つ特別な鳥居

ここ檜原神社には、本殿はおろか拝殿すら見当たらない。ただ静かに、その中心に三ツ鳥居が立つのみである。この三ツ鳥居こそが、檜原神社の象徴であり、どこか 不思議な気配 をまとっている。

ちなみに大神神社の三ツ鳥居は拝殿の奥にあり、通常は拝観することができないが、ここでは誰でもその姿を目にすることができ、三ツ鳥居を通して三輪山を拝することができる。

三ツ鳥居は、明神(みょうじん)型の鳥居を三つ組み合わせた形で、「三輪鳥居」とも呼ばれるそうだ。

以前の三ツ鳥居は、伊勢神宮の第59回式年遷宮(昭和28年)のあと、内宮(ないくう)外玉垣東御門の古材を譲り受け、昭和40年に建てられたという。その後老朽化により、第62回式年遷宮(平成25年)を終えた伊勢神宮から、2015年3月に別宮・倭姫宮(やまとひめのみや)の参道鳥居に使われていた古材を譲り受け、同年11月に建て直されたものだ。

鳥居の奥には、神様の依代(よりしろ)として神籬(ひもろぎ)「榊の木」がある。

三ツ鳥居のすぐ横には、天照大神にお仕えした豊鍬入姫命(とよすきいりびめのみこと)を祀る社が建っている。

この豊鍬入姫宮は昭和61年に創祀された比較的新しい社だ。豊鍬入姫命は第10代・崇神天皇の皇女で、天照大御神に専属で仕えるよう命じられ、この檜原の地で奉仕していたと伝わっている。

のちに天皇の代ごとに天照大御神に仕える皇女を選ぶ「斎王制度」が成立するが、豊鍬入姫命はその初代にあたる存在である。檜原神社が「元伊勢」と呼ばれる由縁を象徴する場所のひとつといえるだろう。

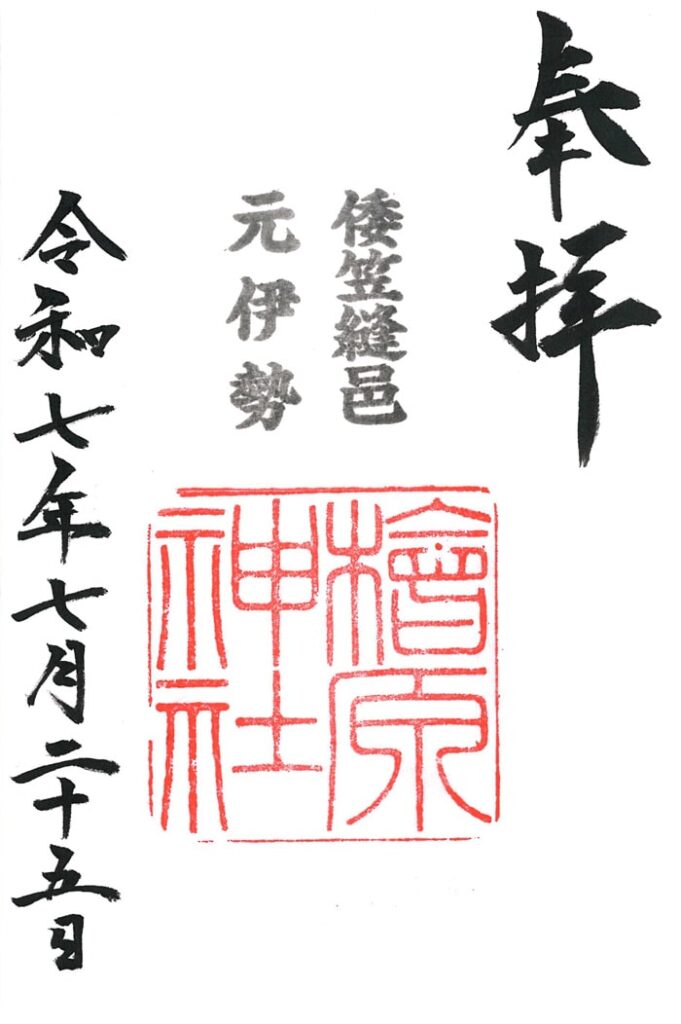

2種類から選択!檜原神社の御朱印

檜原神社の御朱印は、鳥居をくぐって左手にある社務所でもらえる。

檜原神社の御朱印は、「檜原神社」の印が入った御朱印と、天照大御神に奉仕した「豊鍬入姫命」の御朱印の2種類ある。

私は「檜原神社」の御朱印をいただいた。直書きの御朱印で神社の御朱印らしくいたってシンプルな意匠だ。初穂料は500円。

檜原神社の参拝におすすめ!

菊竹柄の御朱印帳

皇室ゆかりの“菊”と清浄を象徴する竹と、天つ気を表す雲文様をあしらった気品ある一冊。元伊勢・檜原神社への参拝をより特別な時間にしてくれます!

【桧原御休処】参拝後に立ち寄りたい茶店

檜原神社への参拝を終え、鳥居のそばに佇む「桧原御休処」でひと息つくことにした。ここでは、「三輪そうめん」を使ったにゅうめんや冷やしそうめん、いちじくのシャーベットなどの自家製スイーツが楽しめる。野菜の煮物や季節のごはんが付いた「そうめんセット」も用意されており、参拝帰りの心と体をゆるやかに癒やしてくれる場所だ。

私は手づくりの梅ジュース(400円)を注文した。すっきりとした酸味とやさしい甘さが広がり、静かな山辺の道の風景にぴたりと寄り添う味わいだった。

梅ジュースを飲みながら休んでいると、どこからともなくタマムシがビューンと飛んできて、目の前をしばらく優雅に舞った。虹色の光をまとったような翅が、木漏れ日の中で輝く。まるで古代の神話が一瞬だけ現れたような、不思議な時間だった。

「タマムシに出会うのはとても縁起がいいんですよ」と、お店の方が微笑みながら教えてくれた。

そういえば、奈良には国宝・玉虫厨子が残されている。千年以上も前から「光を宿す虫」として大切にされてきたタマムシ。その姿を今日ここで目にしたこと自体が、まるで神さまからの小さな贈り物のように思えた。

なんだかとてもラッキーな一瞬だった。

《桧原御休処の基本情報》

【桧原御休処の所在地】

奈良県桜井市三輪桧原 1330番地

【桧原御休処の電話番号】

TEL:0744-43-7633

【桧原御休処の営業情報】

営業時間:平日11時~17時、土日祝10時~夕暮れ

※閉店時間は季節により多少変更あり。

定休日:不定休

※2月・3月・7月・8月は定休日が多いため、参拝される日の営業状況は電話にてご確認ください。

※その他店舗情報の詳細は公式ホームページをご確認ください。

元伊勢の祈りに寄り添う、檜原神社にぴったりの御朱印帳

今回のリポートはいかがだったでしょうか。

今回の参拝には「菊竹柄の御朱印帳」を持参しました。

檜原神社は、天照大御神が最初に祀られた「元伊勢」。天皇家の祖神にあたる神をお迎えした、日本の祈りの原点ともいえる神域です。その静かな参道には、古代のままの空気が今も流れ、鳥居の向こうにはご神体・三輪山がただ凛として佇みます。

御朱印帳に織り込んだ「菊竹文様」は、皇室の象徴として受け継がれる菊、清浄を守る竹、天つ神の気を表す雲取りを重ねた吉祥の図。天照大御神ゆかりの元伊勢という特別な場所に、格式ある菊文様がそっと寄り添います。

御朱印帳は、記録を残すための道具であると同時に、旅先での気持ちや想いを映し出す存在でもあります。だからこそ、その神社の空気感に合った御朱印帳を選ぶことで、参拝の時間がより印象深く心に残るものになるように思います。

今回使用した御朱印帳は、Amazonや楽天市場でも購入することができます。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

ステキな御朱印帳を片手に、楽しい御朱印集めに出かけましょう!

神社やお寺に行くたびに、その雰囲気や歴史に触れるのってワクワクしませんか?そんな旅の思い出をカタチに残せるのが御朱印です!力強い筆文字や、神社ごとに異なる印影など、御朱印の1つ1つには訪れた場所の個性やストーリーがギュッと詰め込まれています。そして、御朱印帳をパラっと開けば、訪れた際の風景や空気感が一瞬で蘇ります!

御朱印はただの記念スタンプではありません。その神社やお寺とのご縁を結ぶ大切な証。そして何より、御朱印は集める楽しさがどんどん増していくアイテムです!さらに、自分がお気に入りのデザインの御朱印帳を選べば、気分もよりアップすること間違いなし♪ 1冊、また1冊と増えていくたびに、自分だけのコレクションが増えていくのも嬉しいポイントです!

せっかく神社やお寺を巡るなら、お気に入りの御朱印帳を片手に、楽しく御朱印集めを始めてみませんか?

これから御朱印集めを始める方にぜひお勧めしたい「初めての御朱印帳」はこちらからチェック!

さらに!さらに!!

日宝では、神社仏閣様やデザイン会社様など向けに、オリジナル御朱印帳の製作サービスを承っております!デザインのご要望はもちろん、表紙素材や製本仕様に至るまで、製本会社ならではの知識とクオリティでご提案いたします。

「こんな御朱印帳を作ってみたい」「まだイメージが固まっていないけれど相談してみたい」

そんな段階でも構いません。どんなご希望でも丁寧にヒアリングし、企画から製作まで一緒に形にしてまいります。

まずはお気軽にお問い合わせください。

詳しくは下記のページをクリック♫

日宝綜合製本株式会社

岡山県岡山市中区今在家197-1(各所在地を見る)

東京【築地本願寺】御朱印の代わりにスタンプ!?本堂など見どころを紹介!

東京【築地本願寺】御朱印の代わりにスタンプ!?本堂など見どころを紹介!