こんにちは!

全国各地のご朱印、お城印集めが趣味の神宮寺城一郎です!

御朱印帳づくりに携わる者として、参拝の楽しみや寺社の魅力を少しでも深くお届けできればと思っています。

今回足を運んだのは、東京都の「築地本願寺」です。浄土真宗本願寺派の寺院であり、インドやアジアなど古代仏教建築を模したオリエンタルな空間の美しさが特徴です。

この記事では、築地本願寺を実際に歩いて感じた魅力や見どころ、参拝のポイントを、エピソードを交えながらご紹介していきます。そして何より、築地本願寺には御朱印はなかった…!ので、代わりに頂けるスタンプなどについても紹介しています。どうぞ最後までお付き合いください。

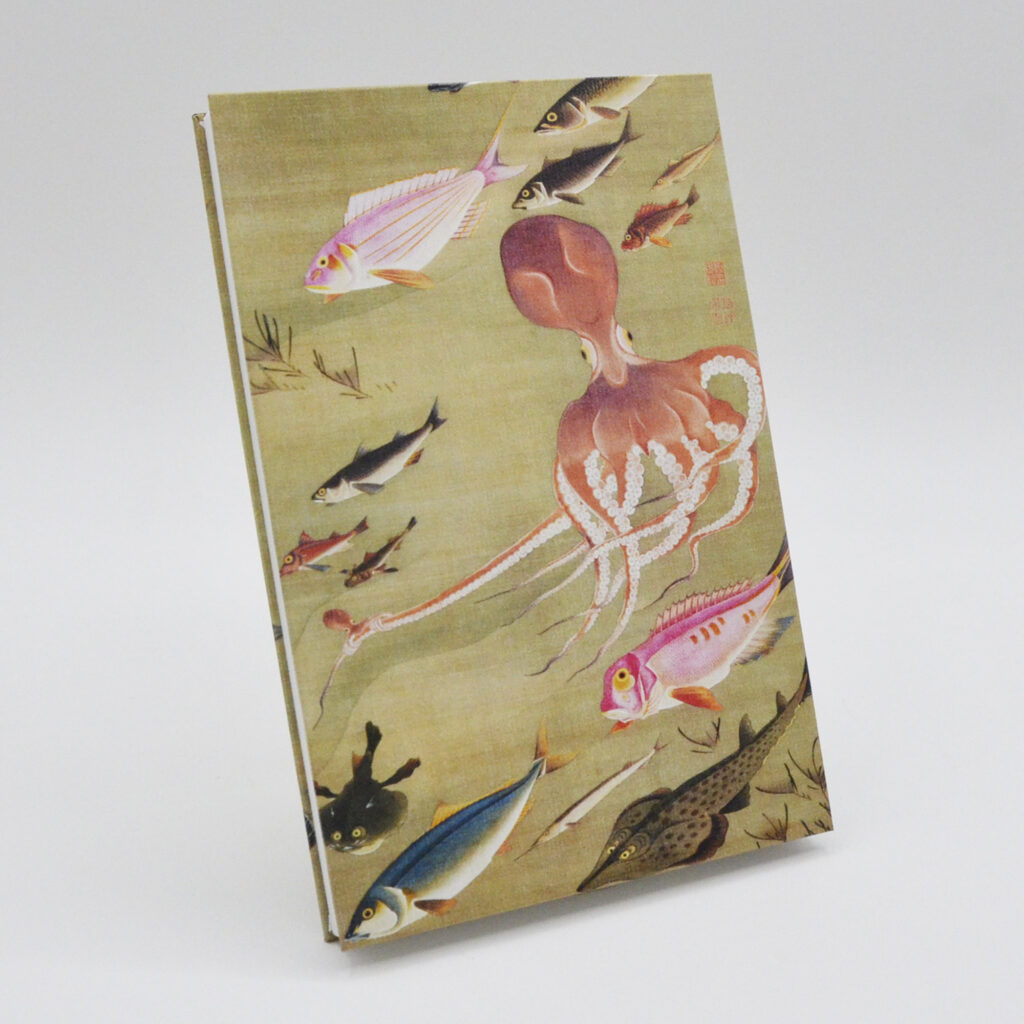

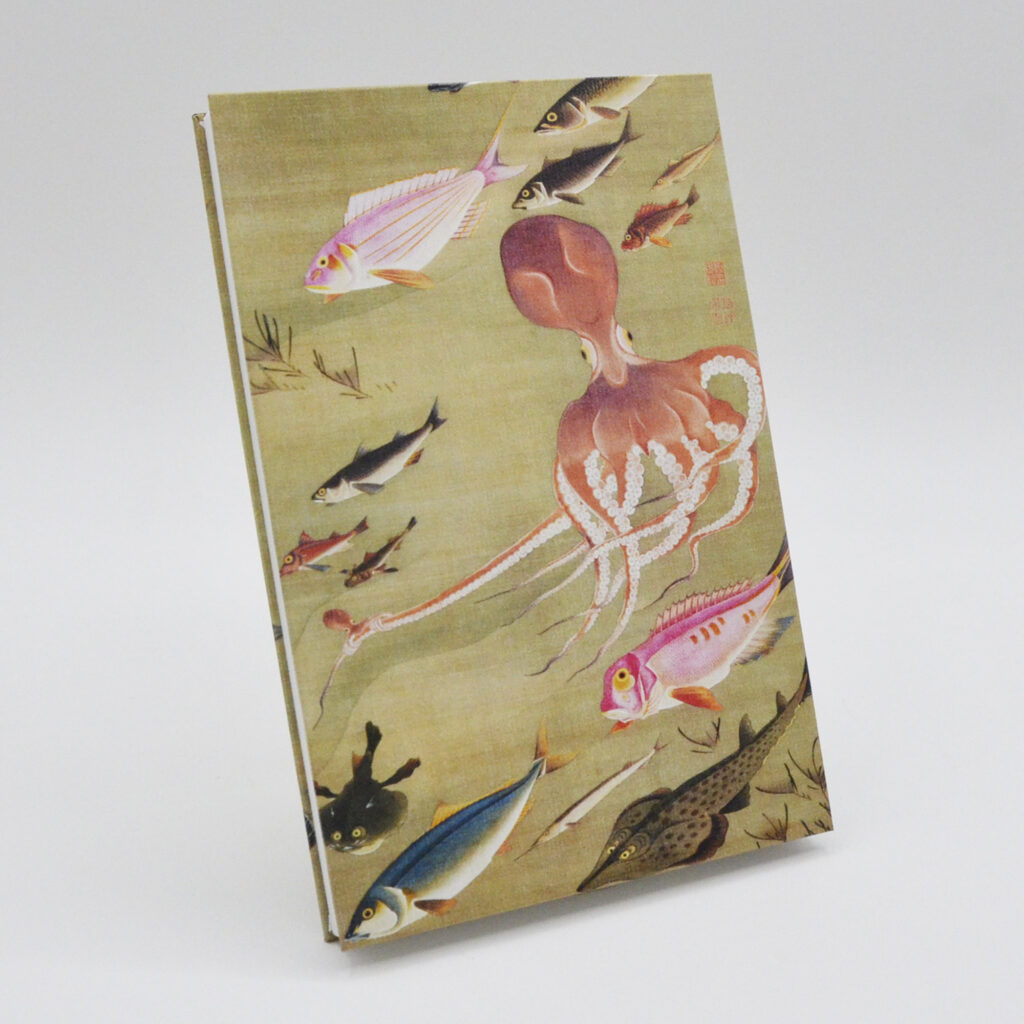

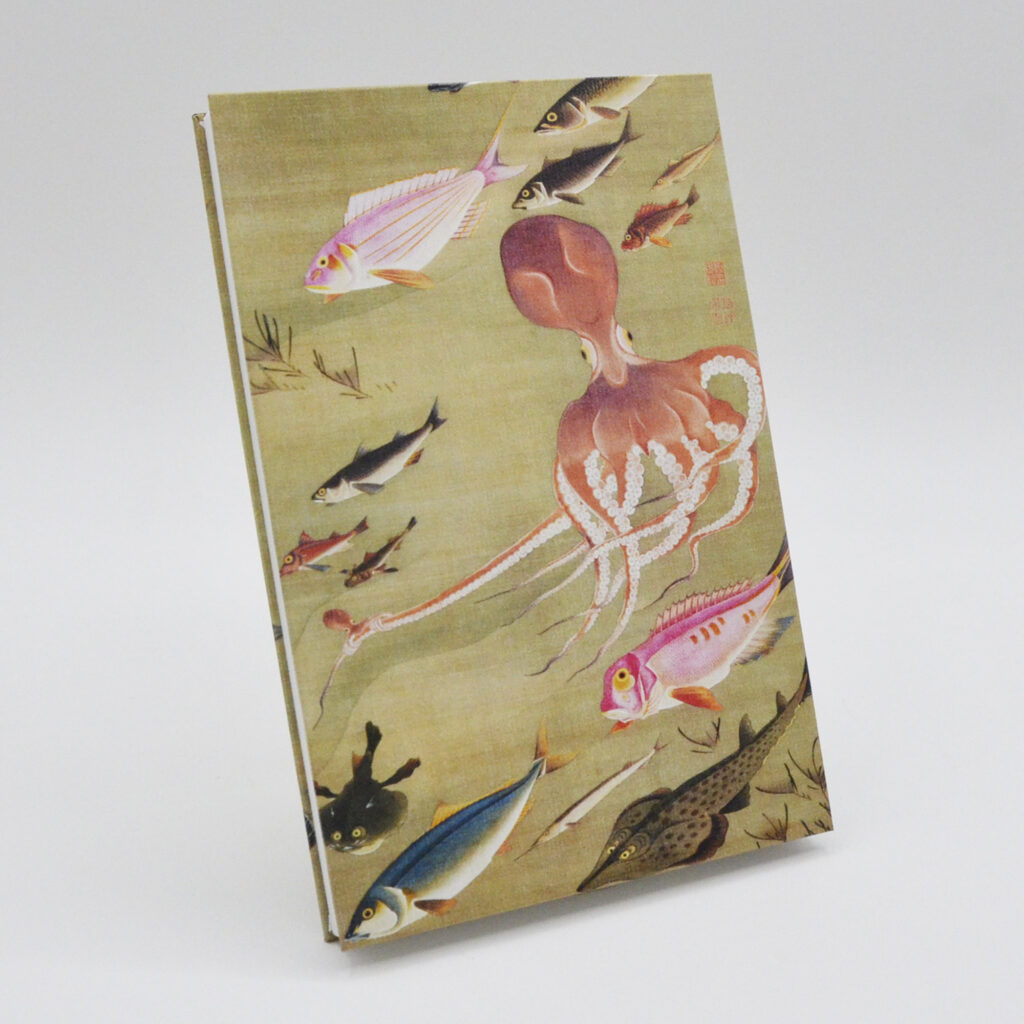

築地本願寺は、古代インド様式と西洋建築を融合させたような独特の外観が特徴。かつて魚市場の町として栄えた築地に立地し、いまも周辺には海の恵みを感じさせる活気ある街並みが広がっています。そんな「海と人の暮らしが息づく寺」として親しまれる築地本願寺の背景にふさわしいのが、この御朱印帳です。

築地本願寺参拝に持参したい御朱印帳

伊藤若冲「魚群図 蛸・鯛」御朱印帳

築地本願寺の参拝にぴったりなのが、江戸時代の天才絵師・伊藤若冲による名画「魚群図 蛸・鯛」をモチーフにした御朱印帳です。躍動感あふれる魚たちが群れ泳ぐ姿は、海の恵みと生命力を感じさせ、築地という街のイメージにも重なります。

表紙は鮮やかな友禅和紙を使用し、細やかな模様や色彩の美しさが際立つ仕上がり。職人による丁寧な製本で、手に取るとその上質さが伝わってきます。本文にはにじみにくく速乾性の高い紙を採用しており、築地本願寺の参拝記念スタンプを押すのにも最適。スタンプ帳としてはもちろん、旅の記録や思い出を綴る和ノートとしても活躍します。

市場の歴史とともに息づく築地の活気を感じながら、若冲の描いた魚たちが優雅に泳ぐこの一冊を旅の相棒にしてみてはいかがでしょうか。

この御朱印帳はAmazonや楽天市場でも購入可能です。気になる方はぜひチェックしてみてください。

それでは、築地本願寺の魅力を一緒に巡っていきましょう!どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください!

築地本願寺のアクセスと基本情報

【築地本願寺の所在地】

〒104-8435 東京都中央区築地3-15-1

【築地本願寺大社の電話番号】

0120-792-048

※全日9時~17時

【築地本願寺の拝観時間】

6時〜16時(夕方お勤め終了後に閉門)

【築地本願寺へのアクセス】

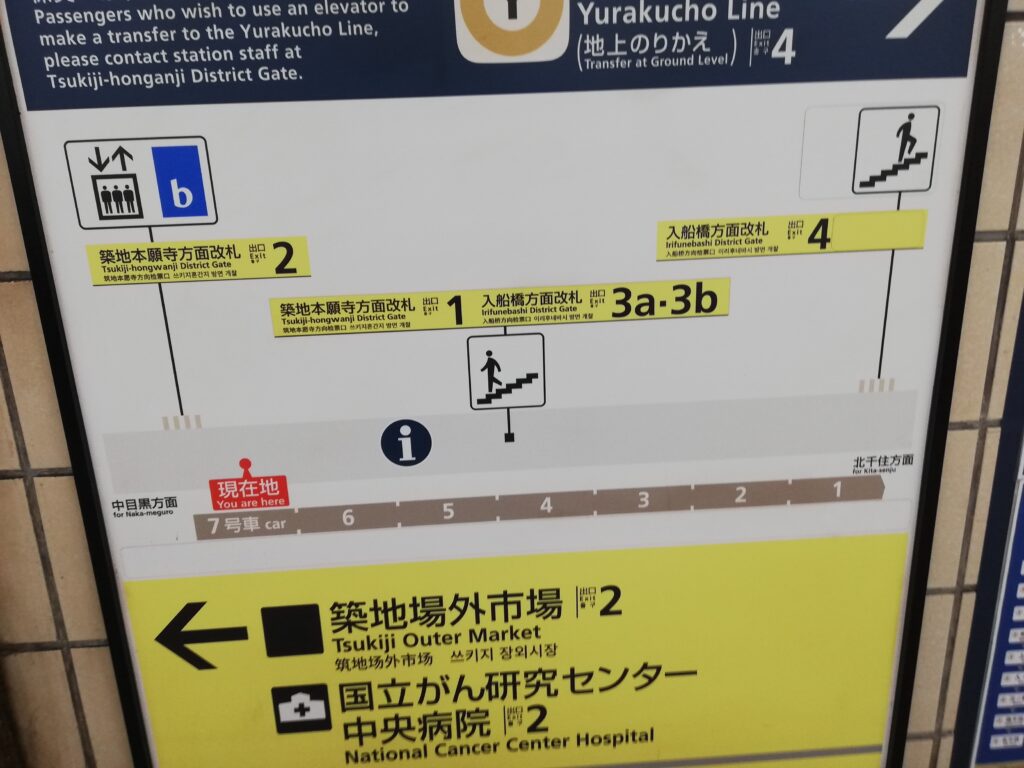

●東京メトロ

日比谷線「築地」駅 出口1直結

有楽町線「新富町」駅 出口4より徒歩約5分

●都営地下鉄

浅草線「東銀座」駅 出口5より徒歩約5分

大江戸線「築地市場」駅 出口A1より徒歩約5分

【築地本願寺の駐車場】

築地本願寺の駐車場は、参拝や寺にご用のある方のみ利用可能。晴海通り沿いの車両出入口(南門)から入り、守衛にひと声かけて入場します。ただし駐車スペースには限りがあるため、満車の場合が多いので注意が必要。できるだけ周辺のコインパーキングを利用するか、公共交通機関での来院をおすすめします。

築地本願寺のご由緒

築地本願寺は、1617年に浅草近くで「浅草御堂」として創建された浄土真宗本願寺派の寺院です。1657年に発生した「明暦の大火」で焼失した後、江戸幕府から再建用地として与えられたのが現在の築地だと言われています。当時は海上だったため、門徒らが協力して埋め立てを行い、その土地に本堂を建立。この「土地を築いた寺」という由来から、「築地」の地名が生まれたそうです。

再建された木造本堂も、1923年の関東大震災による火災で再び焼失しましたが、1934年に現在の姿へと再建されました。この再建を指揮したのが、本願寺第22代門主・大谷光瑞と、建築家・伊東忠太博士です。仏教の伝来経路を探るためにシルクロードを探検した大谷と、アジア各地の建築様式を研究した伊東の出会いが、他に類を見ない独創的な寺院建築を生み出しました。

本堂はインドなどアジアの古代仏教建築をモチーフに設計され、菩提樹や蓮の彫刻が施された外観、ステンドグラスの正面扉、獅子や象の彫刻などが特徴です。一方で、堂内は中央に阿弥陀如来を安置し、参拝者の空間を広く取るなど、真宗寺院の伝統を踏襲。耐震・耐火性に優れた鉄筋コンクリート造で、インド様式と西洋建築が融合した独自の意匠は「シルクロードの仏教建築を東京に再現した寺」とも称されています。

2014年には本堂と大谷石の石塀、三門門柱が国の重要文化財に指定され、今もなお築地本願寺は、信仰と文化の交差点として多くの人々を魅了し続けています。

ここから「築地本願寺」の参拝リポートがスタート!

異国情緒あふれる【築地本願寺】の見どころ

東京メトロ・日比谷線の築地駅で降りて、築地本願寺に向かう。

出口1番か2番で出れば、築地本願寺の目の前に出ることができる。1番で出れば、目の前。2番で出れば、信号を渡るだけだ。

【正門】異国の趣漂う、信仰と文化の入口

築地本願寺の正面に立つと、まず目に入るのが堂々とした正門だ。宗派は浄土真宗本願寺派で、本山は京都・西本願寺。築地本願寺はその直轄寺院として、東京における真宗信仰の中心的な存在となっている。

この日はちょうど盆踊り大会の前日。門の上に「納涼盆踊り大会」と書かれた提灯が立てられていた。準備が整えられ、明日の本番を今か今かと待ち望んでいるようである。厳かな雰囲気の中にも、地域の人々に開かれた寺としての温かみが感じられる光景だった。

敷地を囲む大谷石の塀や、正門・北門・南門の石造柱門は、本堂と同じく建築家・伊東忠太の設計思想を踏襲しており、統一感のある荘厳な景観がまさに見どころである。

石の質感と重厚な造りが、異国的な本堂の姿を一層引き立てている。ローマ字表記の銘板も掲げられており、門をくぐる瞬間からまるで異世界へ足を踏み入れるような感覚を覚える。

【納涼盆踊り大会】「日本一美味しい盆踊り」で味わう築地の夏

境内には訪れた日の翌日から開催される「納涼盆踊り大会」の飾りつけが行われていた。

毎年8月に開催されるこの盆踊り大会は、東京の夏を代表する恒例行事になっている。重要文化財の本堂を背景に、無数の提灯が灯り、荘厳な寺院が幻想的な夏の舞台へと姿を変える。地元の人々はもちろん、全国の盆踊りファンたちも大勢訪れる人気イベントだという。

「大江戸助六音頭」や「法輪音頭」をはじめ、「斎太郎節」「おけさ唄えば」「日本晴れだよ」「あやめ踊り」など、様々な演目が多数披露されているのも魅力の1つ。踊り手の輪は年々拡大しているらしく、まさに築地本願寺の夏を象徴する光景になっているそうだ。

さらに、築地ならではの屋台グルメも有名。周辺の老舗や飲食店が出店し、新鮮な海鮮料理をはじめとする絶品メニューが並ぶことから、「日本一美味しい盆踊り」とも呼ばれているのだとか。踊りだけでなく食の楽しみを求めて訪れる人も多いそうだ。

開始と終了時には本堂に向かって「合掌」と「礼拝」が行われ、感謝の心をもって夏の夜を締めくくるそう。伝統、にぎわい、そして築地の味覚がひとつに溶け合うこの盆踊り大会は、まさに「日本の夏の粋」を体感できる祭りであると言える。

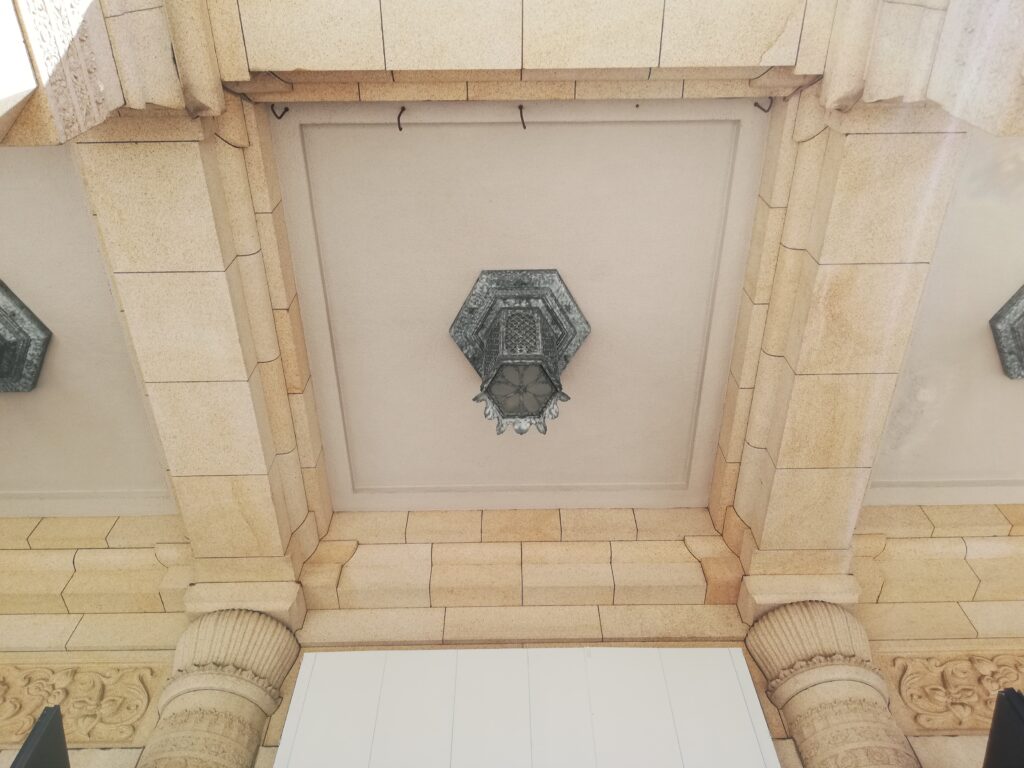

【本堂外観】インド様式と西洋建築が融合した唯一無二の寺院

築地本願寺の特徴はなんといっても日本のお寺とは思えない外観だ。

この建築は、1923年の関東大震災による火災で焼失したものを、1934年東京帝国大学の名誉教授で建築史家の伊藤忠太博士の設計によって再建されたもの。アジア各国を旅した博士が古代インド仏教寺院の様式を取り入れたものだ。日本のお寺にはない異国情緒感と荘厳さがその佇まいから感じられる。

築地本願寺は、もともと1617年浅草に京都の西本願寺の別院として創建されたが、1657年の火事(明暦の大火)で焼失し、その再建に幕府から与えられた場所が海だったことから、門徒たちが、海を埋め立てて土地を築いて1679年に現在の場所に再建した。その「地」を「築いた」ことが「築地」という地名の由来になっているそう。土地を築いたところにある本願寺だから築地本願寺なのだ。

本殿入口の正面に立つ。まず目を引くのが、先端がとがりながらもやわらかな曲線を描く切妻屋根である。その屋根や外壁に施された菩提樹や蓮の葉の彫刻は、インドのアジャンタ石窟寺院など、古代仏教建築から着想を得たものだといわれているそうだ。本堂は一部改修工事が行われていた。

左右に対称的に伸びる翼部に小塔を配した構成は、カンボジアのアンコールワットやインドネシアのボロブドゥール遺跡を思わせる。一方で、建物の基準階を2階に置き、キリスト教聖堂のような拝廊を設けるなど、西洋建築の要素も取り入れられている。

このように、アジアからヨーロッパまで多様な建築様式が融合した本堂は、まさに他に類を見ない独自のデザインであり、訪れる人に強い印象を与えている。

両側には狛犬があるが、翼が生えた獅子だ。正面入り口の外側の柱にも獅子の彫刻がある。

築地本願寺の参拝におすすめ!

伊藤若冲「魚群図 蛸・鯛」御朱印帳

江戸の絵師・伊藤若冲による「魚群図 蛸・鯛」をあしらった御朱印帳。海の恵みと生命力を感じさせるデザインは、築地の街にぴったり!参拝スタンプにも使いやすい一冊です!

【本堂内部】仏教と西洋が調和する荘厳なる祈りの空間

階段を上がって本堂の中へと入る。

動物の彫刻が随所に見られるのも伊東忠太設計の特徴であるとされ、各所に見られる獅子や象、鳥など多様な生き物のあしらいも見どころである。生命の尊さを象徴するかのように建物を彩っている。

本堂入口の上部の、蓮の花を描いたステンドグラスも異国情緒感がある。

本堂に一歩足を踏み入れると、それまでの異国情緒とは対照的に、そこには伝統的な浄土真宗寺院の荘厳な空間が広がっている。正面には金色に輝く屏風と祭壇。天井にはシャンデリア、床には椅子が並べられていた。

仏教と西洋文化が融合したような本堂だ。2014年(平成26年)には国の重要文化財に指定されている。

本堂内は広い。中央の内陣には本尊・阿弥陀如来立像が安置され、向かって右側には浄土真宗の宗祖である親鸞聖人、向かって左側には勝如上人の絵が掲げられている。

参拝者は静かに手を合わせて祈りを捧げる。築地本願寺の正式な参拝作法は「ご本尊に一礼 → 香をつまんで香炉に入れる(額に寄せず一度のみ) → 合掌し『なもあみだぶつ』と称える → 一礼して退出」という流れである。

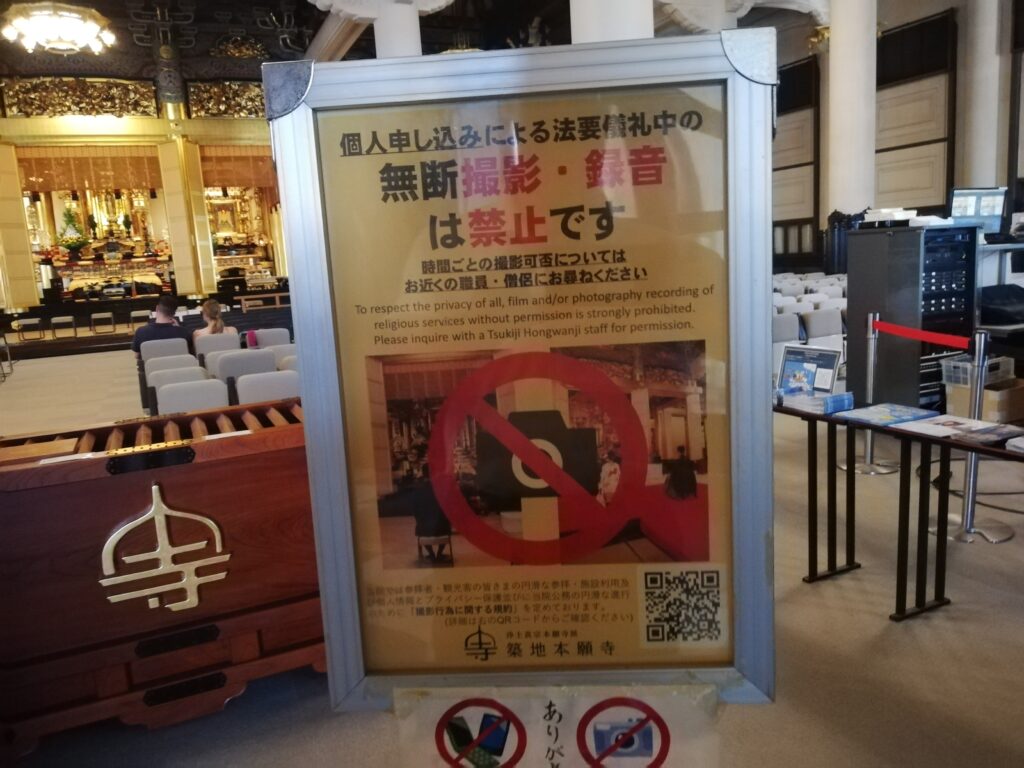

法要儀礼中の撮影は禁止との表示があったので、法要が終わるのを待って、許可をいただいて写真を撮らせていただいた。

【パイプオルガン】南無阿弥陀仏を奏でる楽器の王様

築地本願寺の象徴のひとつといえば、やはり本堂内にそびえる巨大なパイプオルガンである。お寺の中に西洋の楽器、それもモーツァルトが「楽器の王様」と称したパイプオルガンが設置されているのは、日本でもきわめて珍しい。

築地本願寺のオルガンは、1970年(昭和45年)に仏教音楽の普及を目的として設置された、旧西ドイツ・ワルカー社製。大きなもので全長3m、小さなものではわずか数cmという大小約2,000本のパイプで構成されているものだったらしい。パイプの並びが山のように6つ見えるそうで、浄土真宗のご本尊「南・無・阿・弥・陀・仏」の六文字を象徴していたそうだ。

このパイプオルガンの設置以来、仏前結婚式や法要、仏教讃歌の演奏など、さまざまな儀式で荘厳な音色を響かせてきた。また、毎月最終金曜日(12月は第3金曜日)には、誰でも無料で参加できる「ランチタイムコンサート」が開催され、多くの人々がその音色に魅了されてきた。

現在、この歴史あるパイプオルガンは経年劣化のため改修工事中でその姿を見ることはできなかった。2025年秋ごろの再稼働を目指して解体・再建が進められているそうだ。工事期間中は代替オルガンによる演奏が行われているというが、再びあの重厚で清らかな響きを聴ける日を心待ちにしている人も多いだろう。

このパイプオルガンは、まさに「築地本願寺の魂」とも言える存在になっている。仏教と西洋文化の融合を象徴する存在として、再びその音が堂内に満ちる日を楽しみに待ちたいものだ。

注意!築地本願寺に御朱印はありません!

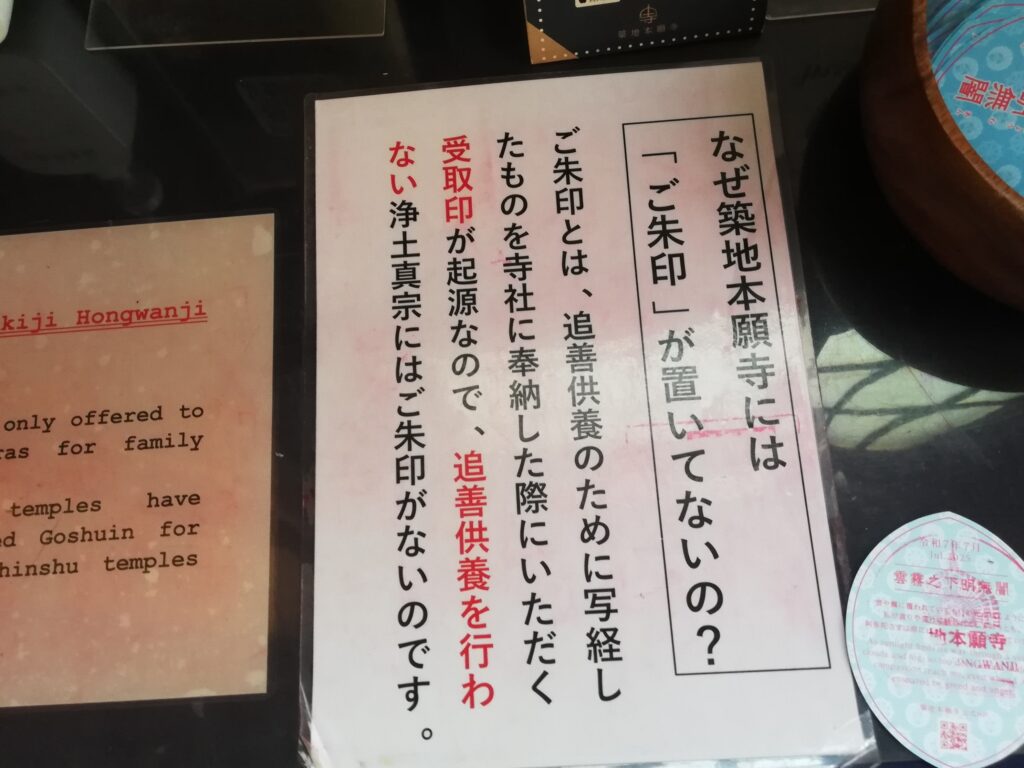

参拝を終えて御朱印をいただこうと授与所を探したところ、驚いたことに築地本願寺には御朱印がない!これは「御朱印が追善供養(故人を弔うための供養)の受取印が起源」であり、追善供養の風習をもたない浄土真宗の教義によるものだという。そういえば、本山である京都の西本願寺や東本願寺でも同様に御朱印は授与されていなかったことを思い出した。

その代わりに、築地本願寺では「参拝記念カード」が用意されており、誰でも無料で持ち帰ることができる。このカードは、仏教の象徴である蓮の花びらをかたどった「華葩(けは)」をモチーフにしており、デザインや記された言葉が月ごとに変わるのが特徴。さらに、このカードを12か月分集めると記念品がもらえる特典がある時もあるそうだ。

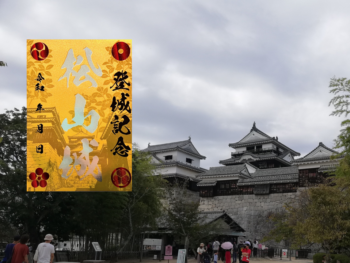

また、境内には自由に押せるスタンプコーナーも設置されている。私は持参した御朱印帳にスタンプを押し、参拝の記録として残した。スタンプのデザインは数種類あり、築地本願寺のシンボルである蓮や本堂のモチーフなどが描かれている。御朱印の代わりにスタンプを押して、自分だけの参拝記録を作るのも築地本願寺ならではの楽しみ方と言えるだろう。

【インフォメーションセンター】開かれたお寺を象徴する癒しと交流の空間

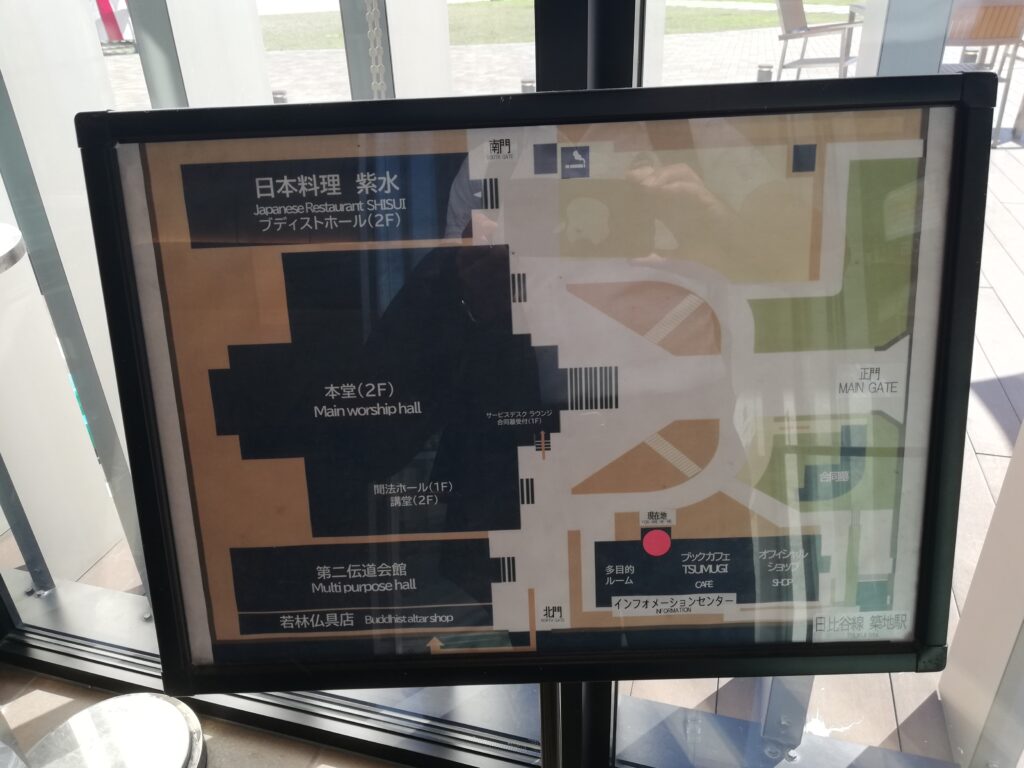

本堂を出て隣の建物に足を向けると、築地本願寺の「インフォメーションセンター」がある。

2017年のリニューアルで誕生したこの施設は、誰もが気軽に立ち寄れる「開かれたお寺」をテーマに設計されたそうだ。館内にはカフェ、ショップ、多目的ルームなどが併設され、参拝者や観光客の憩いの場として親しまれている。このモダンな空間は、まさに築地本願寺の新しい顔とも言える。祈りと日常がゆるやかにつながる場所として多くの人々の心を紡いでいる。

館内にはカフェだけでなく、多彩なショップや多目的ルームがあった。

ガラス張りのカフェ「Tsumugi(ツムギ)」は特に人気のスポット。大きな窓からは本堂を望むことができ、お寺の静けさに包まれながらゆったりとした時間を過ごせる店だ。

この店で有名なのが、数量限定のモーニングメニュー「18品の朝ごはん」だ。小皿に盛られた16種類のおかずとお粥、味噌汁を合わせた全18品の膳は、阿弥陀如来の「第十八願」にちなんで名付けられたものだという。

おかずには、「湯葉いくら」や「鴨の山椒焼き」「タコの塩麹和え」などの彩り豊かな品々が並び、「つきぢ松露の卵焼き」や「築地江戸一の昆布佃煮」といった築地名物も味わえるのだとか。お粥はプラス220円でおかわりも可能で、季節のお茶(温は三重・八女のかぶせ茶、冷は鹿児島の深蒸し茶)を選べるようだ。

モーニングの時間(8:00〜10:30)を過ぎると、和スイーツやパスタなどのグランドメニューも楽しめる。私が訪れた午後3時過ぎにも多くの来店客でにぎわっており、観光や参拝の合間にひと息つく人々の姿が見られた。

《築地本願寺カフェ Tsumugiの基本情報》

【築地本願寺カフェ Tsumugiの所在地】

東京都中央区築地3丁目15-1 本願寺インフォメーションセンター棟内カフェ区画

【築地本願寺カフェ Tsumugiの電話番号】

TEL:03-5565-5581

【築地本願寺カフェ Tsumugiの営業情報】

営業時間:8時〜18時(L.O.17時)※朝食メニューは8時〜10時30分

定休日:年中無休

※朝食の時間帯のみ予約可

※詳細は公式ホームページをご確認ください

明日から盆踊りが開催される築地本願寺は、さぞ多くの人たちでにぎわうことだろう。

築地の海の恵みを感じる粋な一冊!築地本願寺にぴったりの御朱印帳

今回のリポートはいかがでしたか?

ご紹介した通り、築地本願寺には御朱印がなく、代わりに参拝記念スタンプがあります。御朱印帳の本文には、スタンプを押すのにもぴったりな、にじみにくくてすぐ乾く用紙が使われています。スタンプ帳や旅の記録をしたためる和ノートとしてもおすすめなんです!

というわけで、築地本願寺の参拝におすすめの御朱印帳を紹介します。それがこちら!

江戸時代の名画家・伊藤若冲による「魚群図 蛸・鯛」の絵をあしらった御朱印帳です。

市場が豊洲に移転した後も、築地には活気があふれ、飲食店や食材販売所が集まっています。そして築地といえば新鮮な魚介類!多種多様な魚たちが優雅に泳ぐ御朱印帳はまさに築地にぴったりな一冊です!

ご購入はこちらからどうぞ!

ステキな御朱印帳を片手に、楽しい御朱印集めに出かけましょう!

神社やお寺に行くたびに、その雰囲気や歴史に触れるのってワクワクしませんか?そんな旅の思い出をカタチに残せるのが御朱印です!力強い筆文字や、神社ごとに異なる印影など、御朱印の1つ1つには訪れた場所の個性やストーリーがギュッと詰め込まれています。そして、御朱印帳をパラっと開けば、訪れた際の風景や空気感が一瞬で蘇ります!

御朱印はただの記念スタンプではありません。その神社やお寺とのご縁を結ぶ大切な証。そして何より、御朱印は集める楽しさがどんどん増していくアイテムです!さらに、自分がお気に入りのデザインの御朱印帳を選べば、気分もよりアップすること間違いなし♪ 1冊、また1冊と増えていくたびに、自分だけのコレクションが増えていくのも嬉しいポイントです!

せっかく神社やお寺を巡るなら、お気に入りの御朱印帳を片手に、楽しく御朱印集めを始めてみませんか?

これから御朱印集めを始める方にぜひお勧めしたい「初めての御朱印帳」はこちらからチェック!

さらに!さらに!!

日宝では、神社仏閣様やデザイン会社様など向けに、オリジナル御朱印帳の製作サービスを承っております!デザインのご要望はもちろん、表紙素材や製本仕様に至るまで、製本会社ならではの知識とクオリティでご提案いたします。

「こんな御朱印帳を作ってみたい」「まだイメージが固まっていないけれど相談してみたい」

そんな段階でも構いません。どんなご希望でも丁寧にヒアリングし、企画から製作まで一緒に形にしてまいります。

まずはお気軽にお問い合わせください。

詳しくは下記のページをクリック♫

日宝綜合製本株式会社

岡山県岡山市中区今在家197-1(各所在地を見る)

【干支・馬柄の御朱印帳】2026年にぴったり!かわいくて縁起のいい3色♪

【干支・馬柄の御朱印帳】2026年にぴったり!かわいくて縁起のいい3色♪