こんにちは!

全国各地のご朱印、お城印集めが趣味の神宮寺城一郎です!

御朱印帳づくりに携わる者として、参拝の楽しみや寺社の魅力を少しでも深くお届けできればと思っています。

今回足を運んだのは、奈良県奈良市の「ならまち」にひっそりと佇む古刹「元興寺」。読み方は「がんごうじ」です。

元興寺は、世界遺産にも登録されている由緒あるお寺で、その歴史は1300年以上。日本最古の本格的仏教寺院といわれる「飛鳥寺」が平城京遷都に伴って移されたのが始まりとされ、創建はあの蘇我馬子にまでさかのぼると伝えられています。かつては南都七大寺のひとつとして隆盛を誇り、現在の「ならまち」一帯を境内とするほどの広大な寺院だったそうです。

ただの古刹にとどまらない元興寺には、歴史の息づかいと独特の静けさが漂い、訪れる者を古都ならではの時間旅行へと誘ってくれます。

この記事では、元興寺の見どころや参拝のポイント、そして実際に歩いて感じた魅力を、エピソードを交えながらご紹介していきます。どうぞ最後までお付き合いください。

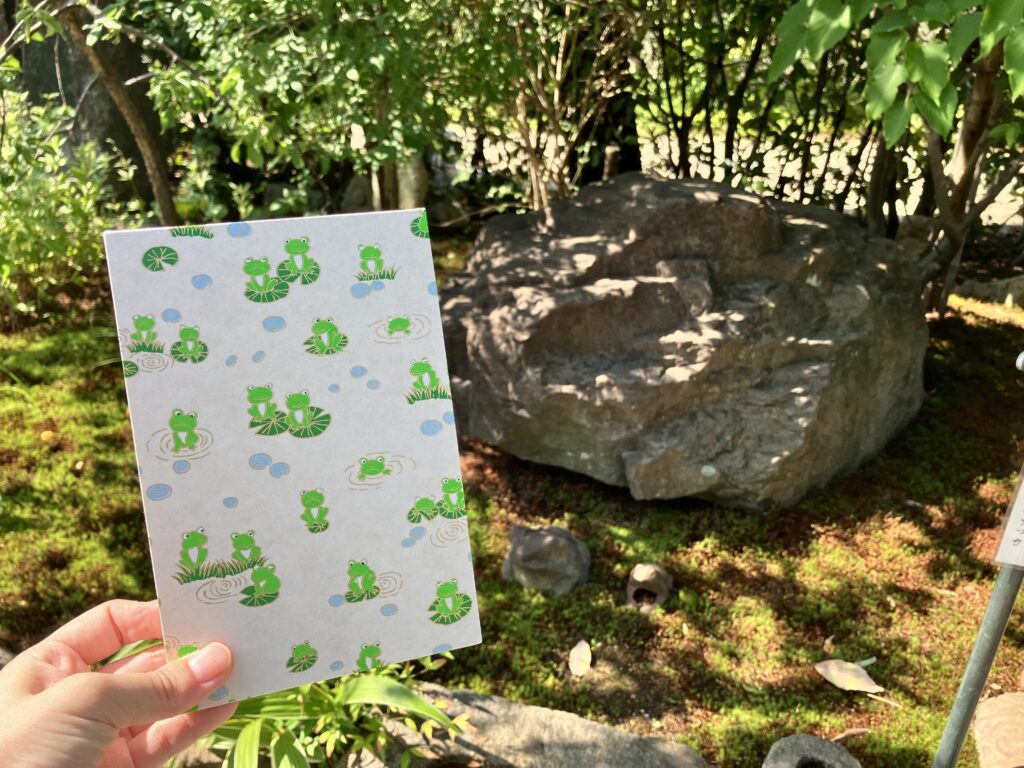

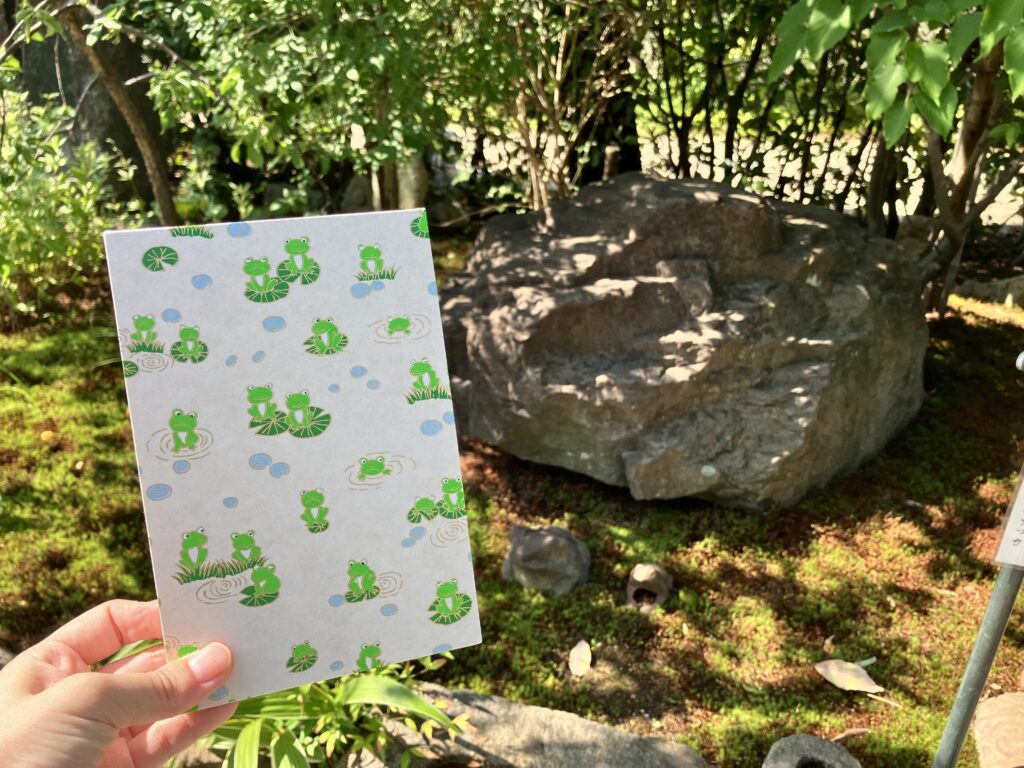

元興寺の境内にある「かえる石」は、見た目のユニークさと伝承で知られる名石です。江戸時代の奇石記録『雲根志』には「大坂城の蛙石」とあり、豊臣秀吉ゆかりと伝わっています。蛙に似た姿が名の由来で、淀殿の霊が宿るともいわれました。後にここ元興寺に移され、「福かえる・無事かえる」の象徴として祀られたといい、現在も毎年7月7日に供養されています。そんなエピソードにちなんで、元興寺参拝におすすめの御朱印帳がこちら。

元興寺参拝に持参したい御朱印帳

蛙柄の御朱印帳

愛らしい蛙がデザインされたこの一冊は、旅のお守りのような存在にもなります。少しざらっとした手触りで、紙本来の質感が楽しめる友禅和紙を使用。丈夫な作りで持ち歩きにも安心で、日本製ならではの丁寧な仕上げが感じられる逸品です。

かえるは「福かえる」「無事かえる」の縁起物として親しまれてきた存在。元興寺を参拝し、蛙石に手を合わせた記念にこの御朱印帳で御朱印をいただけば、旅もより特別なものになるでしょう。

この御朱印帳が気になる方は、Amazonや楽天市場でも取り扱いがありますので、ぜひチェックしてみてください。

それでは、元興寺の魅力を一緒に巡っていきましょう!どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください!

元興寺のアクセスと基本情報

【元興寺の所在地】

〒630-8392 奈良市中院町11番地

【元興寺の電話番号】

0742-23-1377

【元興寺の拝観時間】

9時~17時(ただし入門は16:30まで)

【元興寺の拝観料金】

●大人700円(秋季特別展期間中800円)

●中学生・高校生500円(秋季特別展期間中600円)

●小学生300円(秋季特別展期間中400円)

【元興寺へのアクセス】

●近鉄奈良駅から

徒歩:駅から15分 バス:福智院町下車、徒歩5分

●JR奈良駅から

徒歩:駅から20分 バス:田中町下車、徒歩5分

【元興寺の駐車場】

元興寺の東門の前に乗用車専用の無料駐車場あり。10台ほど駐車可能。満車の場合は周辺のコインパーキングを利用してください。

元興寺のご由緒

元興寺は、日本最初の本格的仏教寺院「飛鳥寺(法興寺)」を前身とする古刹です。蘇我馬子が建立した飛鳥寺が平城京遷都に伴い、養老2年(718年)に移転・新築され、官大寺の「元興寺」となりました。当時は南都七大寺のひとつに数えられ、現在の「ならまち」一帯を境内とするほど広大な伽藍を誇っていたと伝えられています。この歴史は「元興寺縁起」にも詳しく語り継がれており、日本仏教の源流を知る上で欠かせないものとなっています。

その後、度重なる災禍で多くの伽藍を失いましたが、現在は僧坊遺構である国宝「極楽堂(本堂)」と「禅室」を中心に往時を偲ぶことができます。特に禅室は、天平時代の僧坊の姿を伝える貴重な遺構として知られています。

さらに境内には重要文化財の東門や、国宝・五重小塔、聖徳太子立像など数多くの文化財が残され、平成10年(1998年)にはユネスコ世界文化遺産「古都奈良の文化財」に登録されました。こうした豊かな歴史と文化財の数々が、今もなお元興寺の魅力を支え続けています。

ここから「元興寺」の参拝リポートがスタート!

極楽浄土を象徴する祈りの地【元興寺】の見どころ

今回は奈良でも指折りの古刹「元興寺」にやってきた。

境内に入る前に、受付で拝観料を納める。御朱印帳の受付もここで行う。

後で詳しく紹介するが、御朱印をいただく際は、受付時にお願いして御朱印帳を預けておこう。

【重要文化財・東門(とうもん)】鎌倉様式を伝える格調高き正門

元興寺の「東門」は、元々は東大寺西南院にあった四脚門(しきゃくもん)であるとされ、室町時代の応永年間に移築されたものと考えられている。鎌倉時代の建築様式をよく伝える門であり、現在は元興寺極楽坊の正門として重要文化財に指定されている。

古来、寺院の正門は南に設けられることが多かったようだ。しかし1244年に極楽堂が建立された際に、正門は東向きに改められたそうだ。これは当時広がっていた浄土信仰の影響によるものらしく、参拝者は東門をくぐると自然に西方浄土を仰ぐことになるとして向きが変えられたと伝わっている。西は阿弥陀仏の極楽浄土の方角とされ、極楽往生を願う庶民の信仰に寄り添った伽藍配置であった。

元興寺旧伽藍の東築地堀に開くこの門の設置は、近世に南都の極楽院として独立したことの証でもある。単なる建築物にとどまらず、元興寺が王朝の庇護から庶民の信仰へと歩みを進めていった歴史を象徴する存在でもある。500年以上にわたり参拝者を迎えてきたこの門は、今もなお境内の重厚な表情を保ち続けており、参拝の見どころのひとつである。

【蓮(ハス)】境内を彩る美しき浄土の花

訪れたのは6月末。境内にはたくさんの蓮が、訪れた人を出迎えるように可憐に咲いていた。

ちなみに蓮と睡蓮(スイレン)はよく混同されがちだが、

・水面に浮かぶように咲くのが睡蓮

・水面より高い位置に咲くのが蓮

と見分けることができる。また蓮の花は中央に「花托」といって蜂の巣のようなものがある。

仏教との深いつながりがあるのは蓮だ。泥の中から美しい花を咲かせる蓮は、清らかさと悟りの象徴とされる。仏像が座っている台座は「蓮華座」といって、蓮の花の形をしているものが多い。

【国宝・極楽堂(極楽坊)】奈良時代僧坊の面影を伝える本堂

境内に入って正面に建つのが、元興寺の本堂「極楽堂(極楽坊)」である。元は奈良時代の僧坊「東室南階大房」の一部を改築したもので、智光法師が住んでいた房舎に由来すると伝わる。智光は三論学僧として知られ、浄土教学にも関わったとされる人物である。

現在の堂は寛元二年(1244)の再建と考えられている。この時に場所を少し移し、外陣には新しい様式であった大仏様の要素を取り入れながら、全体を鎌倉時代の姿にまとめ上げた。一方で、内陣には奈良時代僧坊の構造をそのまま活かし、さらに小屋組には古材を大量に転用している。こうした特異な経過と形態を持つ堂はきわめて珍しく、奈良時代の僧坊の面影を今日に伝える貴重な遺構であり、その独自の建築様式が見どころである。

屋根は奈良らしい寄棟造りで、正面には7本の柱が並び、中央に柱が立つのも特徴的だ。さらに屋根瓦の一部には、前身である飛鳥寺(法興寺)の創建当初に用いられた1400年前の瓦が現役で使われており、赤や黒に色の違いが見られる。飛鳥時代からの歴史を今に伝える、まさに「生きた文化財」といえるだろう。

本尊は仏像ではなく「智光曼荼羅」とされている。これは智光法師が夢に見た阿弥陀仏の極楽浄土を描いたもので、極楽堂という名の由来にもなった。堂の周囲には石仏がずらりと並び、死後の極楽往生を願った人々の祈りを今に伝えている。

【国宝・禅室】僧侶たちの学びと修行を映す遺構

極楽堂の奥に建つ「禅室」も国宝で、極楽堂とともに元興寺の中心をなす。両堂は僧坊の変遷を伝え、仏教の基本である「戒律・禅定・智慧の三学」を今に伝える貴重な建物だ。

切妻造・本瓦葺きの細長い建物で、奈良時代の「東室南階僧坊」の一部を鎌倉時代に改築したものだという。内部には畳敷や連子窓が設けられ、奈良時代僧坊の特徴を残しているといい、桁行の一間ごとに間柱を2本立て、中央を戸口とする典型的な形式が見られるそうだ。

かつては南・中央・北の三室に分かれていたが、現在は東側3房を一室とし、西側の1室を僧坊時代の姿に復原しているという。南西の一間には影向間や須弥壇を備え、北西の一間は中世僧房の空間として保存されているそうだ。この復原された内部空間が大きな見どころである。

屋根には飛鳥寺から伝わったとされる古瓦「行基葺」が使われており、奈良から鎌倉へと続く歴史を物語っている。通常は非公開だが、特別公開の際には内部を拝観できるのだとか。

【旧講堂跡礎石】1300年前の講堂を偲ばせる遺構

本堂の南側には、存在感ある大きな石が三つ並んでいる。これは平成10年(1998年)、境内西側の中新屋町の住宅地下から発掘された「旧講堂跡礎石」。本来の位置ではないが、出土地点や規模から、元興寺創建当初の講堂に用いられていたものと考えられている。

礎石は長さ1.1〜1.5m、幅1.2〜1.6m、厚さ0.7〜1.2mという堂々たる大きさで、柱座は深さ90cmも掘り込まれており、その上には直径80〜90cmに及ぶ巨柱が立っていたと推定されている。石材は三笠山産の安山岩で、硬質な自然石「カナンボ石」と呼ばれるものが使用されているそうだ。

創建時の講堂は間口11間の規模を誇り、本尊には丈六の薬師如来坐像、両脇に二体の脇侍、さらに等身大の十二神将を安置していたと伝わっている。この礎石は、当時の壮大な伽藍と信仰の厚みを今に伝える貴重な遺構だ。

【佛足石】触れるだけで功徳があると伝わる聖石

さらにその西側にあるのが「佛足石」だ。

佛足石とは、仏像がなかった時代に、生きた釈迦の足跡で仏陀をあらわして信仰されていたものだという。2000年ほど前のスリランカで創られた図を基に復元されており、日本・スリランカ友好親善の記念の2012年10月8日に造立された。手で触れるだけでも有難い功徳があるらしい。

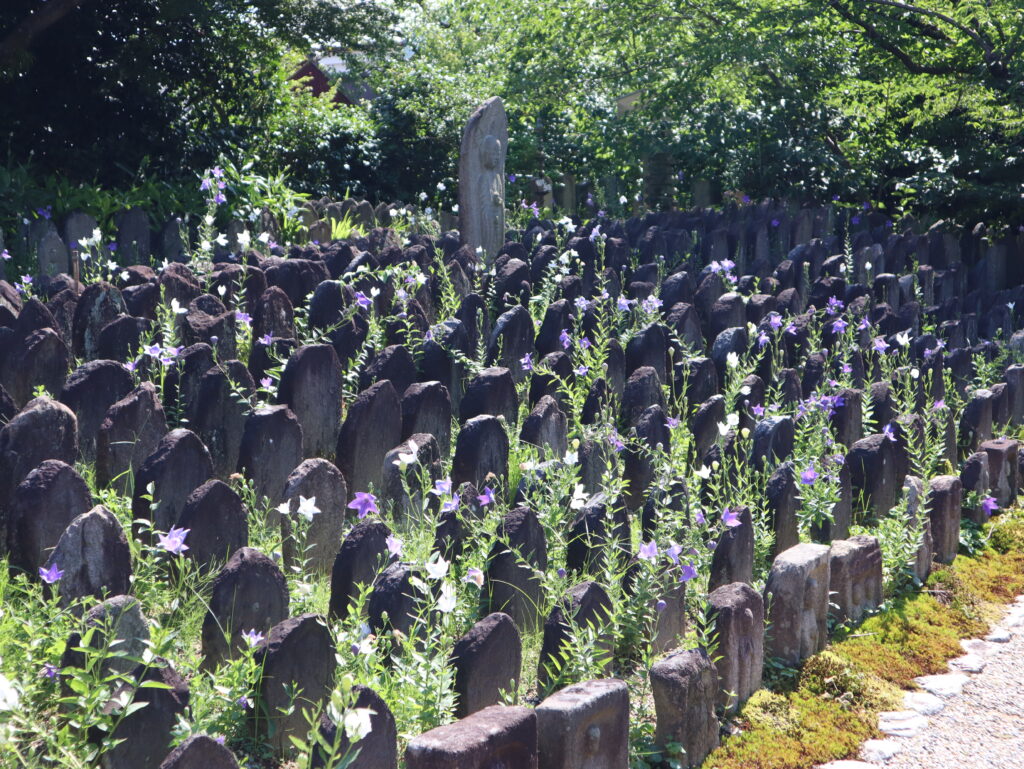

【浮図田(ふとでん)】仏塔が稲田のように広がる祈りの光景

境内の北西でひときわ目を引くのが、石塔や石仏が整然と並ぶ「浮図田」である。「浮図」とは仏陀を意味し、その名の通り仏塔や石仏が稲田のように並ぶ姿からこの名がついたものだという。

石塔は鎌倉時代末から江戸時代中期にかけて造られたものが多い。浄土往生を願い建てられた祈りの証といえる。その並んでいる数に驚く。調べるとなんと2500基! 圧巻の景色だ!

石塔の形は実に多様で、密教思想に基づく五輪塔、経典『宝篋院陀羅尼』を納めたことから名のついた宝篋印塔、さらにそれらを刻んだ板碑なども見られる。中世の元興寺は興福寺大乗院の菩提寺墓所であったため、僧侶の名が刻まれたものが多いようだが、中には「逆修」と刻まれたものもあるそうだ。これは、生前に自ら極楽往生を願って石塔を建てた人々のもので、庶民もまた祈りを託していたことがうかがえる。

この石仏群は長らく境内に散在していたが、昭和63年(1988年)に整備され、現在の姿にまとめられたそうだ。僧侶から庶民まで多様な人々の祈りを映す浮図田は、元興寺が庶民信仰の寺であったことを象徴する光景である。

石塔の間に咲くキキョウがまた美しい。

手洗鉢にはトンボがとまっていた。

【法輪館】奈良の歴史を体感できる貴重な展示施設

本堂の南に大きな建物がある。「法輪館」という資料館で、奈良時代の国宝・木造五重小塔をはじめ、重要文化財の木造阿弥陀如来坐像や中世庶民信仰資料など見どころが豊富で、貴重な品々が多数安置されている。

建物内は撮影禁止だが、展示物が多く見どころ満載だった!

中でも驚いたのは、国宝の木造五重小塔。高さ5.5mの塔を、建物の中で見上げるという不思議な体験ができる。国宝でありながら、手で触れられそうなほど間近で見ることができる。むしろ何かあった時のことを考えると、怖くて近づくのを躊躇してしまう。でもせっかくなので、じっくり見させてもらった。国指定重要文化財の「阿弥陀如来像」も、大きくて迫力があった。

法輪館は入館無料。元興寺の拝観料に含まれている。これは行かねば損!

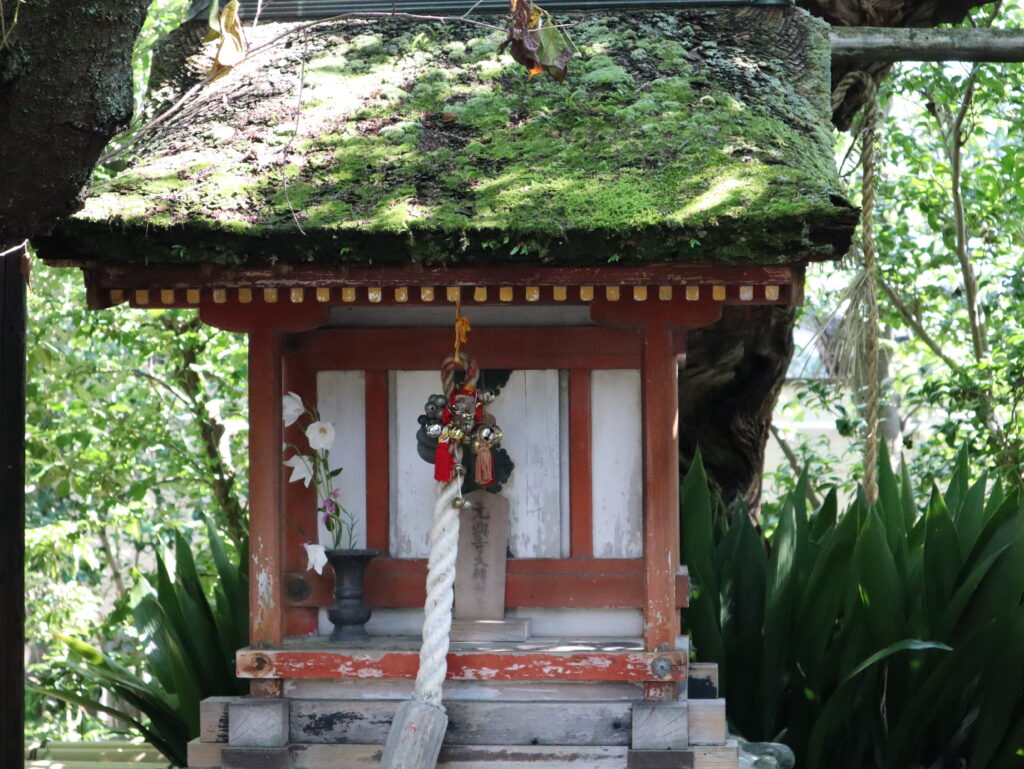

【弁天社】

境内の奥(西)には「弁天社」がひっそりと佇んでいた。

【かえる石】伝承と縁起が重なる巨石

本堂・禅室を外からぐるりと回るルートで境内を歩く。北側にはひときわ目を引く巨大な「かえる石」が鎮座していた。

江戸時代の奇石を記す『雲根志』によると、「大坂城の蛙石」とされている。秀吉公によって召し出されたものだそうだ。見た目が蛙に似ていることが名前の由来とされる。

この石には淀殿の霊が籠るともいわれ、大坂城の堀に身投げした人は必ずこの石の下に帰り着くという伝承でも有名。縁あって元興寺に移され、安置されているのだとか。

元興寺では「福かえる」「無事かえる」の名石として、毎年7月7日に供養しているそうだ。

手前に置かれた蛙の置物もまたかわいい。

元興寺の参拝におすすめ!蛙柄の御朱印帳

「かえる石」が鎮座する元興寺にぴったりな、可愛らしい蛙をあしらった御朱印帳。福かえる・無事かえるのご利益を願う参拝をより特別にしてくれる一冊です!

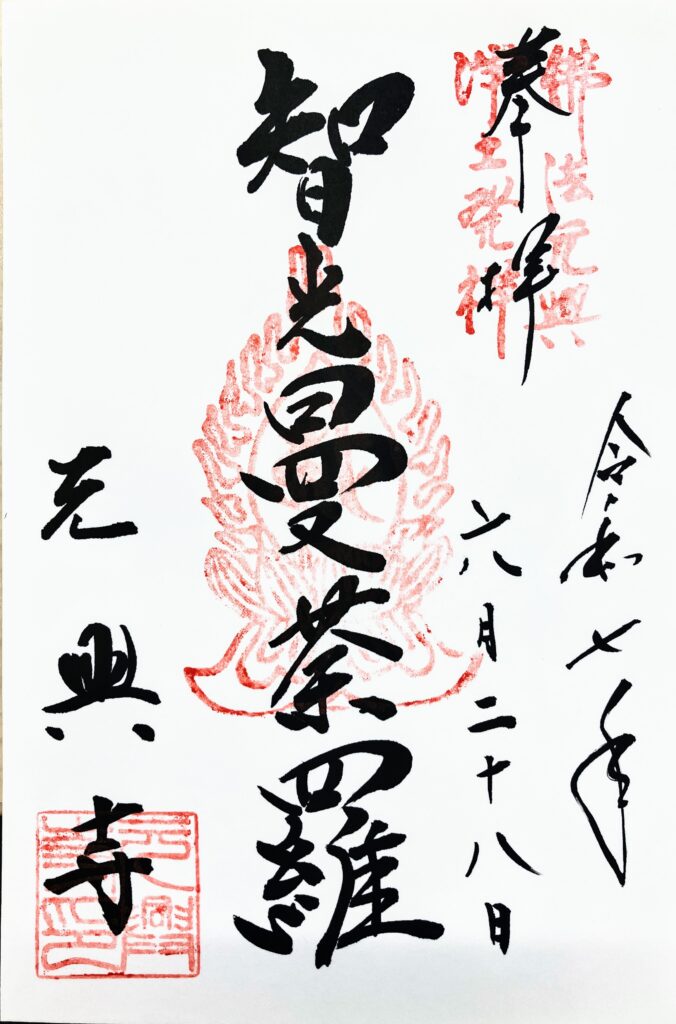

「佛法元興」を伝える祈りの印!元興寺の御朱印

参拝と境内の散策を終え、御朱印をいただきに向かう。まず注意として、元興寺は拝観前に御朱印帳を預ける形式になっている。受付で拝観料を納める際に御朱印をお願いする。その場で御朱印帳を預け、帰りに受け取るシステムなので忘れないように注意。志納金は500円。

元興寺の御朱印には、御本尊「智光曼荼羅」をはじめ、「瑠璃光」と書かれた薬師如来と御詠歌、大和地蔵十福霊場の「印相地蔵」、さらに見開きでいただける「南無上宮太子」などの種類がある。参拝者は好みに応じて拝受できるのも魅力だ。

私が選んだのは、最もスタンダードな「智光曼荼羅」の御朱印。右に「奉拝」、中央に「智光曼荼羅」、左下に「元興寺」と墨書され、その上に三種の朱印が重ねられている。「奉拝」には「佛法元興 浄土発祥」の印、「智光曼荼羅」には御宝印、「元興寺」には寺印が押され、全体として非常にシンプルでありながら力強い構成となっている。

歴史ある元興寺の御朱印は、参拝の証としてだけでなく、浄土信仰の深さを感じさせる一枚だ。

なお、ご本尊である「智光曼荼羅」の中の阿弥陀如来は、毎年秋の特別展示期間中のみ拝むことができる。今年の開催期間は2025年10月25日(土)~11月16日(日)、お見逃しなく!

以上、元興寺のご紹介でした!いかがでしたか?

静かであり、深くじんわりと心に沁みるお寺でした。喧噪から離れて歴史を感じるにはもってこいのスポットです!

縁起の「福かえる」で参拝をより特別なものに!元興寺にぴったりの御朱印帳

元興寺の境内でひときわ存在感を放つ「かえる石」にちなみ、参拝のおともにおすすめしたいのが「蛙柄の御朱印帳」です。インパクトある伝承をもつかえる石と同じく、蛙は「福かえる」「無事かえる」の縁起物として古くから親しまれてきました。

御朱印帳としての使い心地も良く、友禅和紙ならではの少しざらっとした風合いが手に心地よく伝わります。紙本来の質感を楽しめると評判の一冊で、愛らしい蛙のデザインは世代を問わず人気を集めています。

元興寺を参拝し、かえる石に手を合わせた記念に、この御朱印帳で御朱印をいただけば、旅の思い出もさらに特別なものになるのではないでしょうか。

この御朱印帳はAmazonや楽天市場でも取り扱いがありますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。

ステキな御朱印帳を片手に、楽しい御朱印集めに出かけましょう!

神社やお寺に行くたびに、その雰囲気や歴史に触れるのってワクワクしませんか?そんな旅の思い出をカタチに残せるのが御朱印です!力強い筆文字や、神社ごとに異なる印影など、御朱印の1つ1つには訪れた場所の個性やストーリーがギュッと詰め込まれています。そして、御朱印帳をパラっと開けば、訪れた際の風景や空気感が一瞬で蘇ります!

御朱印はただの記念スタンプではありません。その神社やお寺とのご縁を結ぶ大切な証。そして何より、御朱印は集める楽しさがどんどん増していくアイテムです!さらに、自分がお気に入りのデザインの御朱印帳を選べば、気分もよりアップすること間違いなし♪ 1冊、また1冊と増えていくたびに、自分だけのコレクションが増えていくのも嬉しいポイントです!

せっかく神社やお寺を巡るなら、お気に入りの御朱印帳を片手に、楽しく御朱印集めを始めてみませんか?

これから御朱印集めを始める方にぜひお勧めしたい「初めての御朱印帳」はこちらからチェック!

さらに!さらに!!

日宝では、神社仏閣様やデザイン会社様など向けに、オリジナル御朱印帳の製作サービスを承っております!デザインのご要望はもちろん、表紙素材や製本仕様に至るまで、製本会社ならではの知識とクオリティでご提案いたします。

「こんな御朱印帳を作ってみたい」「まだイメージが固まっていないけれど相談してみたい」

そんな段階でも構いません。どんなご希望でも丁寧にヒアリングし、企画から製作まで一緒に形にしてまいります。

まずはお気軽にお問い合わせください。

詳しくは下記のページをクリック♫

日宝綜合製本株式会社

岡山県岡山市中区今在家197-1(各所在地を見る)

「文具フェスタ2025inえひめ」に出店します

「文具フェスタ2025inえひめ」に出店します