こんにちは!

全国各地のご朱印、お城印集めが趣味の神宮寺城一郎です!

今回足を運んだのは奈良県の「法隆寺」! 千年以上の時を超えて歴史を紡いできた、日本を代表する古刹です。

飛鳥時代を象徴するこの寺院は、日本仏教の黎明期に建立された特別な存在。日本最古の木造建築群が立ち並ぶその姿は、訪れる人に歴史の重みと美しさを静かに語りかけてきます。

この記事では、そんな法隆寺の見どころをはじめ、参拝時の注意点や、現地の方に教えていただいたおすすめの撮影スポットなど、より深く楽しむための情報もあわせてご紹介します。どうぞ最後までご覧ください。

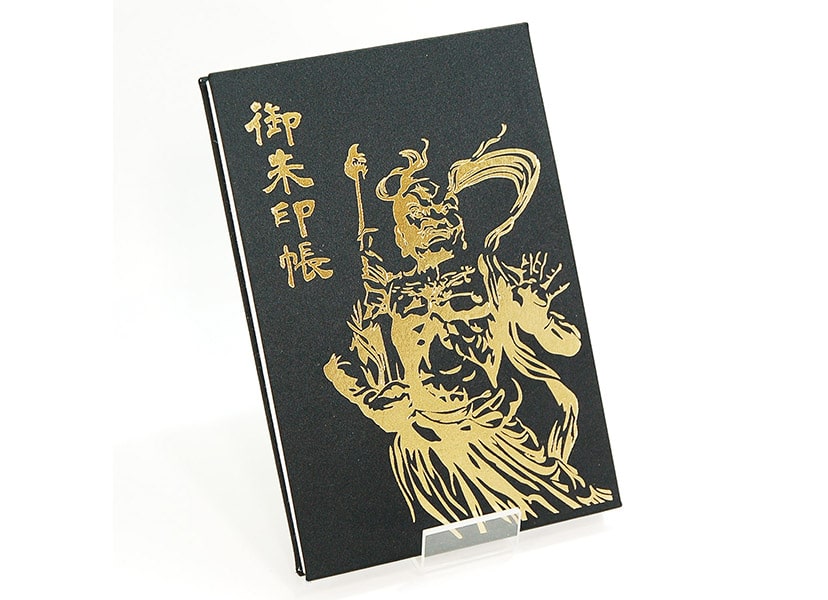

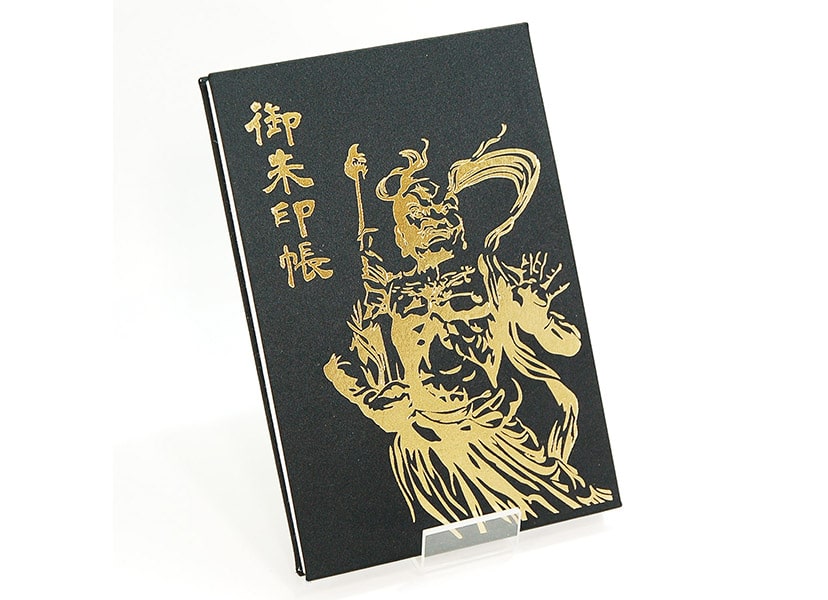

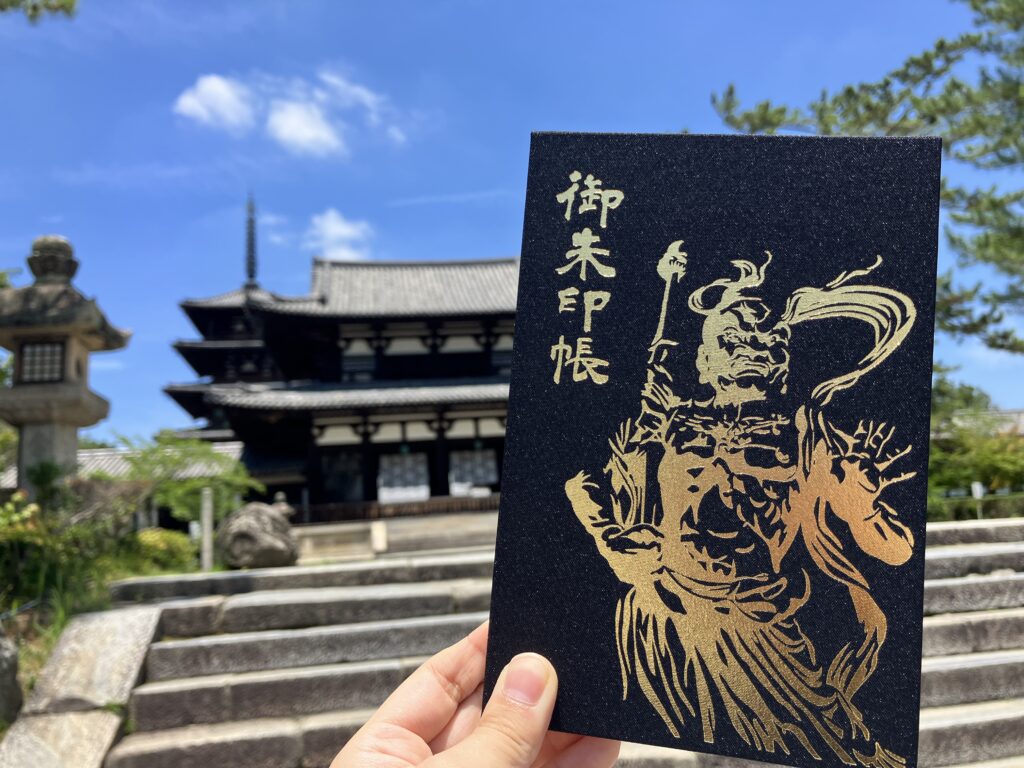

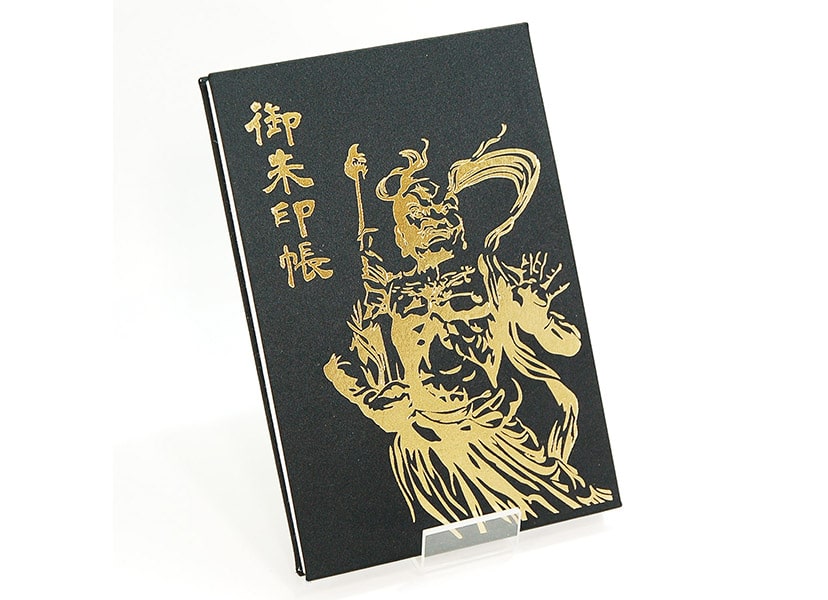

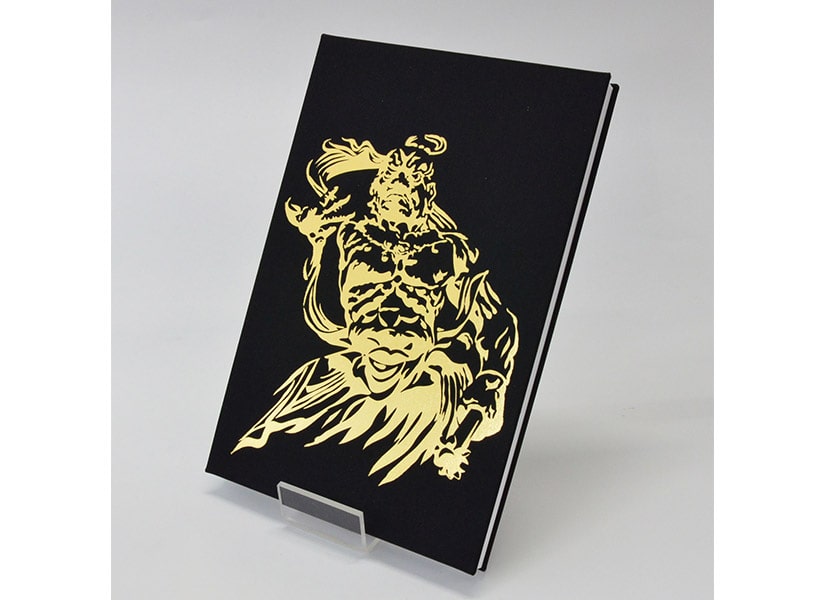

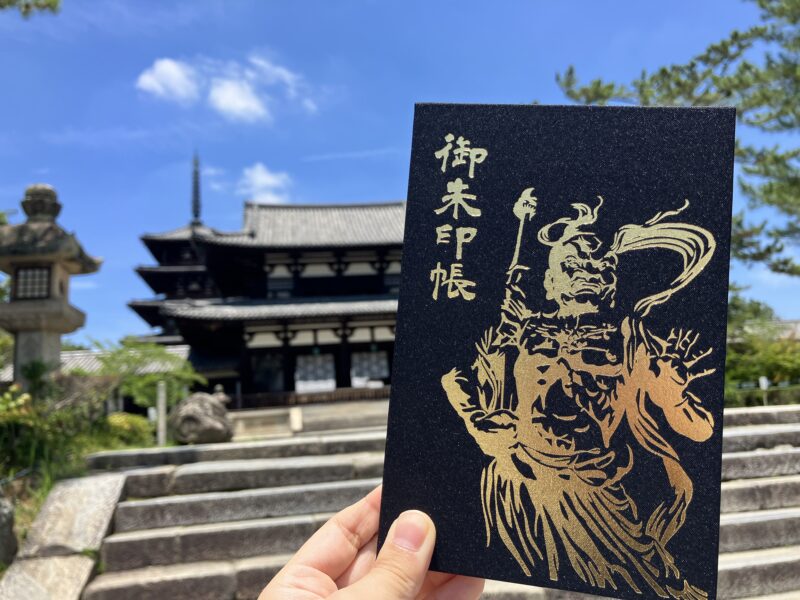

法隆寺中門にも鎮座。阿吽の守り神を描いた「金剛力士像の御朱印帳」を参拝のおともに!

記事後半には、「金剛力士像」をデザインした御朱印帳をご紹介。開けば箔押しで描かれた阿形(あぎょう)・吽形(うんぎょう)の二尊が向かい合う構図に。日本最古の木造寺院に持参するのにふさわしい一冊です。

法隆寺のアクセスと基本情報

【法隆寺の所在地】

〒636-0115 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺山内1番1号

【法隆寺の電話番号】

0745-75-2555

【法隆寺の拝観時間】

●2月22日~11月3日 8時~17時

●11月4日~2月21日 8時~16時30分

【法隆寺の拝観料金】

●大人・大学生・高校生:2,000円

●中学生:1,700円

●小学生:1,000円

※西院伽藍内・大宝蔵院・東院伽藍内の三ヶ所を拝観できる共通券になっています。

※支払いは現金のみとなっています。

【法隆寺へのアクセス】

最寄り駅からの交通●JR法隆寺駅から 法隆寺行バス「法隆寺門前」下車すぐ

●近鉄筒井駅から 王寺行バス「法隆寺前」下車 徒歩5分

【法隆寺の駐車場】

法隆寺の専用駐車場はありません。周辺の観光駐車場をご利用ください。

今回は「法隆寺観光自動車駐車場」を利用。

●所在地:〒636-0116 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺1丁目8番25号

●駐車料金:普通自動車1日1回500円

●営業時間:8時30分~18時

●収容台数:普通車20台、バス80台

法隆寺のご由緒

法隆寺は、聖徳太子によって創建されたと伝わる、約1400年の歴史を誇る古刹です。現存する金堂や五重塔を中心とした「西院伽藍」は、飛鳥時代の寺院の姿を今に伝える貴重な建築群で、日本最古の木造建築として世界的にも高く評価されています。

その寺域は奈良時代の史料にも「方一百丈」と記されており、現在の敷地とほぼ一致していることが確認されています。一方、聖徳太子の住まいであった斑鳩宮(いかるがのみや)跡に建立された「東院伽藍」は、夢殿を中心としたエリアで、こちらもまた奈良時代の記録に残る由緒ある場所です。

こうした西院・東院の両伽藍を擁する法隆寺は、建築や文化財、さらには日本仏教の歴史を知るうえで欠かせない貴重な史跡。斑鳩の地に今も息づく、聖徳太子の祈りと思想にふれられる特別な場所です。

それではここから「法隆寺」の訪問リポートスタート!

聖徳太子ゆかりの古刹!【法隆寺】の見どころ

法隆寺に到着する。車は「法隆寺観光自動車駐車場」に停めた。広々としていて、法隆寺までは徒歩約2分。境内までの道のりは、両サイドに土産物屋や飲食店が並んでいる。「柿」のうどんやソフトクリームが物珍しくて目を引く。法隆寺といえば正岡子規の「柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺」が有名だ。それにしてもここまで柿がプッシュされる場所もなかなかないだろう。

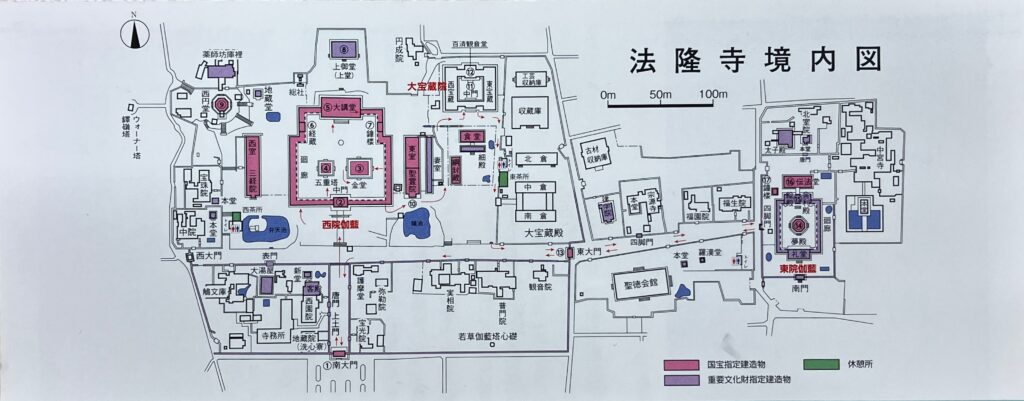

法隆寺の敷地は広い。地図で見ても広さに驚くが、実際に訪れると圧倒される。全体を隈なく見学し、展示品もじっくり見るのであれば、一日かけてもいいくらいだろう。広い敷地をたくさん歩くことになるので、夏は暑さ対策、冬は寒さ対策が必要となる。

今回は図のルートを参考に西院伽藍、大宝蔵院、東院伽藍を拝観した。所要時間は約2時間である。

【南大門】焼失と再建の記憶を刻む、法隆寺の玄関口

まずは駐車場からまっすぐ歩いて南大門に向かう。壁の向こうの景色はほとんど見えず、ドキドキする。

法隆寺南大門は、寺の正面に立つ「玄関口」である。現在の門は室町時代の1438年(永享10年)に再建されたもので、もとは中門近くに建っていたが、寺域の拡大により今の位置に移されたとされる。

再建の背景には、僧侶同士の対立がある。1435年、争いが激化し、夜中の騒動の中で火災が起き、旧南大門が焼失したと伝わっている。その後、別の門を移築・改造する形で現在の南大門が完成したそうだ。

建物は三間一戸の八脚門(やつあしもん)で、前後に4本ずつの柱を持つ力強い構造。屋根は本瓦葺きの入母屋造りで、切妻と四方への屋根が組み合わさった美しい造形が特徴だ。その優美な佇まいから、再建でありながらも国宝に指定されている。

門の左右に大きく広がるのは、「大垣」と呼ばれる築地塀。その姿は、まるで羽を広げたような美しさをたたえている。平安時代に築かれ、江戸時代に再建されたというこの塀は、明治時代の廃仏毀釈の際には取り壊しが検討されたこともあるそうだ。

【中門】威風と繊細さを備えた飛鳥の楼門

南大門をくぐってさらに直進すると、正面に特別立派な中門がそびえ立つ。西院伽藍の本来の入口となる門だ。

中門は西院伽藍の正面に立つ、法隆寺本来の正門である。深く張り出した瓦屋根と二層構造の姿は、まるで楼閣のような風格をたたえ、左右に広がる松の緑とともに、美しい景観をつくり出している。

建物は「四間二戸」という形式で、入口が二つあるのが特徴。柱にはふくらみを持たせた「エンタシス」の技法が使われ、上層には金堂と共通の「卍崩し」や「人字型の割束」など、飛鳥時代の意匠が随所に見られる。国宝にも指定されており、その優美な姿と精緻な造りは、法隆寺の中でも特に見どころのひとつだ。

重厚な中門の左右には、日本最古の仁王像である金剛力士像が立っている。なかなか他では見ることのできない迫力だ。

向かって右側が口を大きく開けた「阿形(あぎょう)」像、左側で口を閉じてやや左下をにらむのが「吽形(うんぎょう)」像である。この像は法隆寺の創建当初のものではなく、奈良時代の711年に造られたという。長年にわたり屋外にさらされていたため、朱色の阿形も黒色の吽形も塗装が大きくはげ落ち、当時の姿とはだいぶ異なっている。

本来は、木の芯に粘土を盛って形を整える「塑像」という技法で造られていたが、吽形像は16世紀に顔を除いた部分が木造に作り替えられているらしい。風雨を耐え抜いたその姿には、時代を越えた力強さと存在感が感じられる。

金剛力士像の迫力をそのままに!法隆寺参拝の記憶を刻む御朱印帳!

守護神とされる「金剛力士像」を箔押しで描いた御朱印帳。まるで中門の前に立った瞬間を手のひらに再現したような一冊です。

この中門の向こうが西院伽藍だ。中門は現在拝観の出入口としては使われておらず、参拝者は門の左側、回廊の西南隅から境内に入るようになっている。

入口に拝観者受付があるため、ここで拝観券を購入する。大人は一人2,000円。西院伽藍・大宝蔵院・東院伽藍の三ヶ所を拝観できる共通券になっている。箇所ごとに券を見せて受付をしてもらうため、なくさないように注意しよう。

【五重塔】威厳と宇宙観をそなえた天への塔

いよいよ西院伽藍だ。

まず目に飛び込んでくるのが国宝の五重塔。思わず足を止めて見上げてしまう。これほどの建造物がはるか昔につくられ、現代まで残っていることに感嘆する。

法隆寺の五重塔は、607年(推古15年)に金堂とともに建立された、日本最古の木造五重塔として知られている。高さは32.5mあり、その優美で力強い姿は、西院伽藍の象徴的存在であり、法隆寺を代表する見どころだ。

五重の屋根はそれぞれ「地・水・火・風・空」を表し、仏教の宇宙観を体現している。塔身は上にいくほど細く、屋根のサイズも一層ごとに大きく減少。最上層は初重の半分ほどの大きさで、全体のバランスが見事にとれている。

初重の内部には「塔本四面具」と呼ばれる仏教の名場面を再現した塑像が東西南北に配置されている。かつては壁画も描かれていたらしいが、現在は剥落し、他所で保管されているそうだ。

塔の中心には、地下1.5mに据えられた礎石から垂直に立つ「心柱」が通り、その礎石の上には釈迦の遺骨6粒が納められた舎利容器が静かに安置されているという。塔そのものが、祈りと宇宙をかたちにした、まさに信仰の象徴であると言えるだろう。

【金堂】祈りの中心にたたずむ世界最古の仏堂

五重塔の奥にあるのが金堂だ。こちらも国宝に指定されている。

西院伽藍の中央に建つ金堂は、法隆寺でもっとも重要な建物であり、世界最古の木造仏堂として知られている。607年(推古15年)に創建されたが、670年に火災で焼失し、間もなく再建されたという。

建物は正方形に近い二層構造で、上層の屋根は二方向、下層は四方向に流れる美しい入母屋造り。注目すべきは「エンタシス」と呼ばれる柱の形。下が太く、上に向かってほっそりとしたこの様式は、古代ギリシャに起源をもち、中国を経て日本に伝わった建築美のひとつである。

内部には飛鳥彫刻を代表する釈迦三尊像をはじめ、薬師像や四天王像、鎌倉期に造られた阿弥陀三尊像や、平安期の毘沙門・吉祥天像が安置されている。

薬師如来像は、聖徳太子の父である用明天皇が病の平癒を願い作ろうとしたが、実現することなく亡くなってしまったそうで、弔いの気持ちを込めて聖徳太子と推古天皇が完成させたそうだ。穏やかな微笑みをたたえた「アルカイックスマイル」はとても印象的で、病や心の痛みを癒す仏として今も多くの参拝者の心に寄り添い続けている。

また天井には、天人と鳳凰が飛び交う天蓋が吊るされ、周囲の壁画も世界的に有名。壁画は昭和24年に焼損のため現在は再現パネルを見ることができる。

よく見ると細部に見事な彫刻が。上層と下層をつなぐ柱には、龍や獅子の彫刻が施されており、堂内に荘厳な雰囲気を添えている。色々探してみるのも楽しい。

手前の左側に五重塔、右側に金堂が並ぶ。そして奥に構えているのが大講堂だ。

【大講堂】学びと祈りの場に込められた想い

五重塔、金堂の奥に佇むのが大講堂である。これも国宝に指定されている。

大講堂は、仏教の学問を研鑽したり法要などを行なう施設。延長3年(925年)に落雷で焼失したといい、正暦元年(990年)に再建されたそうだ。内部には薬師三尊像が安置されている。

建物の正面には青銅の灯籠がある。こちらも立派だ。葵の御紋が気になったため調べてみると、これは「桂昌院燈籠」というそうだ。桂昌院は徳川三代将軍・家光の妻にして、五代将軍・綱吉の母にあたる女性だ。灯籠にある左側の紋は、幼かった桂昌院を養女として迎え育てた本庄家の「九つ目結い紋」だ。

元禄7年(1694年)に、法隆寺は大修理にあたり費用調達のために江戸で出開帳を勧進したところ、これをきっかけに桂昌院より寄進を受けたとされる。この灯籠は桂昌院の寄進の証なのだ。桂昌院は京都や奈良の寺社建立・修繕に力を入れ、文化財の保護に貢献した人物としても有名である。

【鐘楼】時を告げ、心に響く音色

法隆寺の鐘楼は西院伽藍にある。大講堂から回廊伝いに右側へ向かったところだ。

この建物は延長3年(925年)に大講堂とともに落雷により焼失し、現存する鐘楼は経蔵の様式にならって再建されたもの。国宝に指定されている。また、この鐘楼の中に吊るされている梵鐘は奈良時代前期・白鳳時代のものとされている。

鐘の音といえば、正岡子規の俳句「柿食えば 鐘が鳴るなり 法隆寺」の一句を思い出す。鐘が鳴るとやはり音色に聞き入る参拝客が多いように感じた。

【鏡池】句碑と静けさにふれる水辺

回廊を歩き、西院伽藍を出て順路を進むと、道すがらに広がるのが鏡池である。水面には亀がのんびりと泳ぎ、境内の喧騒から離れた穏やかな時間が流れていた。

池のほとりには、俳人・正岡子規の句碑が静かに建っている。刻まれているのは、有名な一句「柿くへば 鐘が鳴るなり 法隆寺」。明治28年の秋、奈良に滞在していた子規が法隆寺を訪れた際に詠んだとされるものだ。

柿好きとして知られる子規は、生涯で100を超える柿の句を残した。なかでもこの一句は、秋の情景と寺の鐘の響きを見事に結びつけた名句として、多くの人に親しまれている。静かな水辺でその言葉にふれると、子規が感じた秋の空気が、今もふっと蘇るようだ。

【聖霊院・東室】太子を静かに祀る場所、御朱印をいただけるのはこちら

鏡池の前、回廊の東側に位置するのが聖霊院・東室である。もとは僧侶の住まいとして使われていた建物だが、現在は聖徳太子を祀る特別な場所となっている。こちらの建物も国宝に指定されている。

聖徳太子は法隆寺を創建したことから、法隆寺を語るうえで欠かせない人物だ。さらにいえば、日本での仏教の普及においても中心的な役割を果たした人物であり、日本史を語るうえで欠かせない歴史的偉人である。

聖霊院が改造されたのは聖徳太子の没後500年にあたる保安2年(1121年)のことで、弘安7年(1284年)に現在の姿に建て替えられた。また安置されている等身大の聖徳太子像が開眼されたのも保安2年のことである。儀式用の冠と笏を身につけたその姿は、凛とした静けさと威厳に満ち、思わず引き込まれる存在感を放っているらしい。

左右の厨子には、太子の家族や師である慧慈法師などの像が納められており、こちらは穏やかな笑みをたたえ、温かみを感じさせる雰囲気が印象的なようだ。歴史と信仰が息づくこの空間は、法隆寺の中でも見どころのひとつである。

これらの像は普段は非公開で、扉が開かれるのは聖徳太子の命日にあたる3月22日からの3日間のみだ。この期間に訪れれば、特別な空気の中で太子と向き合うひとときを過ごすことができる。

のちほど記載するが、御朱印をいただけるのはこの建物になる。

【綱封蔵(こふうぞう)】寺宝を守り伝える高床の蔵

綱封蔵は、法隆寺の寺宝を保管するために建てられた倉だ。平安時代(794~929年)の建立とされ、1967年には国宝に指定された。

建物は「双倉(そうそう)」という珍しい様式で、一つの大屋根の下に、左右に並んだ2つの独立した蔵を備えている。蔵はともに高床式で、奈良・東大寺の正倉院と同様、湿気を防ぐ工夫がほどこされている。元々は正倉院と同じ「勅封の蔵」として設けられたが、のちに諸寺を管理する僧綱所が管理を引き継いだことから綱封蔵と呼ばれるようになったという。

2つの蔵の間には中央の空間があり、僧侶たちはそこに面した扉を使って宝物の出し入れをしていたとされる。法隆寺の歴史と信仰を物語る、静かな宝の守り手である。

綱封蔵の横を抜けると食堂(じきどう)があり、さらにその奥に大宝蔵院の入口がある。入場券を確認してもらう。

【大宝蔵院】飛鳥の美と出会う宝の蔵

大宝蔵院は、百済観音像が安置される百済観音堂を中心に、東西の宝物庫がつながった宝物館。夢違観音像、玉虫厨子などの宝物が展示されている。

展示数が多いので、じっくり見ればここだけで数時間は過ごせてしまう。ちょっとした博物館と同等の規模になっている。時間があれば一つ一つの宝物をじっくりと眺めてほしい。

特に注目すべきは百済観音像。飛鳥時代から伝わり、珍しく八頭身の仏像となっている。想像以上の大きさで、初めて見る人は驚くこと間違いなし。高さは209.4㎝ある。

金堂の壁面に関する展示も大宝蔵院で行われている。最新技術を用いて細部まで見ることができるためおすすめだ。その他にもさまざまな仏像や、聖徳太子にまつわる品々、飛鳥文化を象徴する品々が展示されている。

大宝蔵院から出たところに休憩所がある。飲み物の自販機や、座るスペースがあり、お土産物の販売ブースもある。じっくり展示を見たあとの小休憩にはぴったりの場所だ。

続いて東院伽藍に向かうことにする。

【東大門】東西の伽藍をつなぐ門

西院伽藍から東院伽藍へと向かう道の途中に建つのが東大門である。「中ノ門」とも呼ばれ、西と東の伽藍をつなぐ重要な位置にあるこの門は、もともと鏡池の東側に南向きで建てられていたが、平安時代ごろに現在の場所へ移されたと伝えられている。奈良時代を代表する「三棟造り」という珍しい構造をもつ建築で、歴史的にも貴重な存在である。国宝に指定されている。

門から両側に伸びる土塀は「築地塀(ついじべい)」と呼ばれ、重要文化財に指定されている。粘土を棒で突き固めて層を重ねる「版築(はんちく)」という伝統工法でつくられたもので、法隆寺内では南大門脇の大垣や塔頭を囲む塀などにもこの技法が用いられている。

ここから東院伽藍へ行くまでは一直線の道が続く。沿道にはお土産ものの屋台も出ている。

東院伽藍へ到着。ここも入る前に拝観券を確認してもらう。

【夢殿】太子の祈りが息づく八角堂

東院伽藍の中心に建つ夢殿は、聖徳太子ゆかりの地「斑鳩宮(いかるがのみや)」の跡地に建立された建物。こちらも国宝である。

かつてこの地には太子一族の住まいがあったというが、7世紀半ばの戦乱で焼失。その跡を惜しんだ高僧・行信(ぎょうしん)が、太子を偲んでこの地に上宮王院と夢殿を建立したことが始まりと考えられている。元々は法隆寺とは別の伽藍であったそうだが、のちに法隆寺に統合され、現在の東院伽藍として受け継がれているそうだ。

夢殿の内部には、聖徳太子の等身と伝わる秘仏・救世観音像(くせかんのんぞう)が安置されている。その周囲には、聖観音菩薩像、太子の孝養像、行信僧都像、道詮律師像など、太子と深い縁のある尊像が静かに祀られている。

東院伽藍で受付をしてくれた方曰く、入って右側の最初の角からが、夢殿を一番きれいに撮影できるためおすすめだそうだ。

【舎利殿・絵殿】太子の信仰と足跡を伝える建物

夢殿の北側に建つのが、舎利殿と絵殿である。現在の建物は鎌倉時代の再建によるもので、正面に7つの柱間をもつ横長の構造となっている。

東側3間は「舎利殿」と呼ばれ、聖徳太子が2歳の春、合掌した手のひらから現れたと伝わる仏舎利(釈迦の遺骨)を安置する神聖な空間である。

西側3間は「絵殿」とされ、聖徳太子の生涯や功績を描いた障壁画が納められている。太子への敬意と感謝の念が込められた静かな展示空間だ。

中央の1間は、背後に続く伝法堂への通路となっており、三つの空間が一体となって太子への信仰と物語を今に伝えている。かつて絵殿東面に祀られていた太子像(重要文化財)は、現在は大宝蔵院・百済観音堂に移されている。

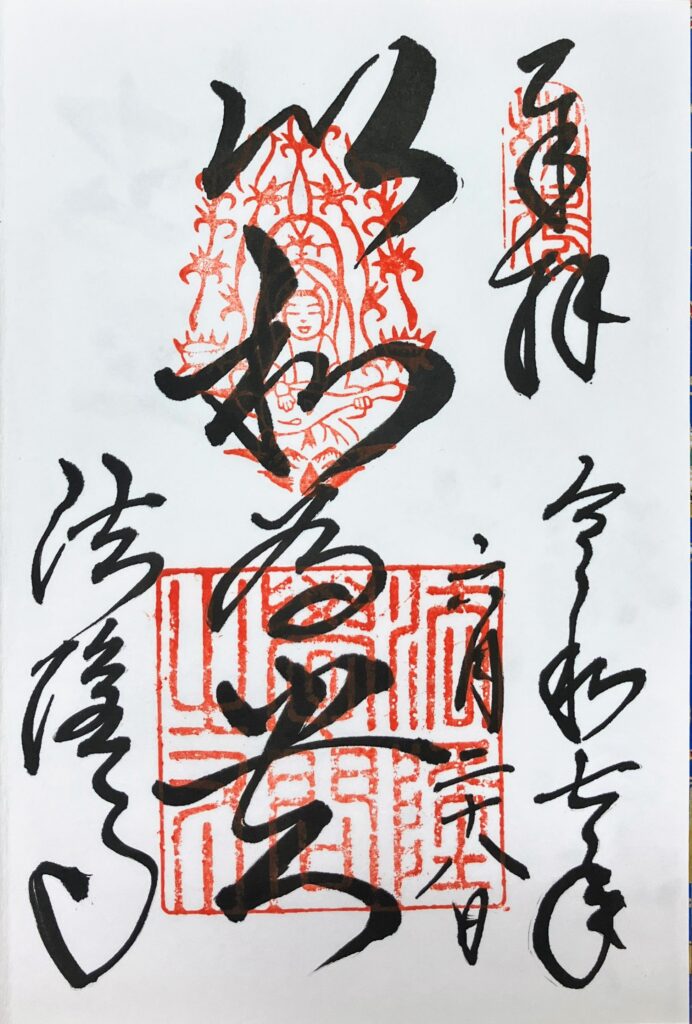

平和を願う太子の教えを一筆に。法隆寺の御朱印

ここで法隆寺の御朱印を紹介。先述したように、法隆寺の御朱印は「聖霊院・東室」でいただける。

書き置きと直書きとをお好みで選ぶことができ、志納金は500円だ。

御朱印の中央に書かれているのは「以和爲貴」。聖徳太子が制定した十七条憲法の、一条の始まりだ。

一条の全文は「和を以って貴しと爲し、忤ふこと無きを宗と爲よ」

これは「おたがいの心が和らいで協力することが貴いのであって、むやみに反抗することのないように。人々が上も下も和らぎ睦まじく話し合いができれば、何事も成し遂げられないことはありません」という意味である。

争いの絶えない現代に生きるうえで、今一度心に刻みたい言葉だ。

祈りと力の象徴・金剛力士像を大胆にデザイン!法隆寺にぴったりの御朱印帳

今回のリポートはいかがでしたか。

壮麗な伽藍、太子ゆかりの史跡、そして数々の国宝にふれる法隆寺の参拝。この記事を通して、その奥深い歴史と美しさを少しでも感じていただけたなら幸いです。

そんな法隆寺参拝のお供にぴったりの「金剛力士像」の御朱印帳をご紹介しましょう。

表紙にあしらわれているのは、法隆寺中門の左右にも立つ「金剛力士像」。阿形(あぎょう)と吽形(うんぎょう)の二尊が、箔押しでダイナミックに表現されています。

この二尊は、邪を払い、仏の教えを守る存在。参拝者にとっても、見えない力でそっと背を押してくれるような、心強い守り神のような存在です。

御朱印帳を開けば、表と裏に描かれた阿形と吽形が向かい合うデザイン。まるで中門の前に再び立ったかのような迫力が蘇ります。

中面は墨がにじみにくい上質な和紙を使用。思い出とともに、ひとつひとつの御朱印を大切に収めていくのにふさわしい一冊です。

祈りと記憶を宿す旅のお供にぴったり!法隆寺を訪れた証を、この御朱印帳に綴ってみてはいかがでしょうか。

ステキな御朱印帳を片手に、楽しい御朱印集めに出かけましょう!

神社やお寺に行くたびに、その雰囲気や歴史に触れるのってワクワクしませんか?そんな旅の思い出をカタチに残せるのが御朱印です!力強い筆文字や、神社ごとに異なる印影など、御朱印の1つ1つには訪れた場所の個性やストーリーがギュッと詰め込まれています。そして、御朱印帳をパラっと開けば、訪れた際の風景や空気感が一瞬で蘇ります!

御朱印はただの記念スタンプではありません。その神社やお寺とのご縁を結ぶ大切な証。そして何より、御朱印は集める楽しさがどんどん増していくアイテムです!さらに、自分がお気に入りのデザインの御朱印帳を選べば、気分もよりアップすること間違いなし♪ 1冊、また1冊と増えていくたびに、自分だけのコレクションが増えていくのも嬉しいポイントです!

せっかく神社やお寺を巡るなら、お気に入りの御朱印帳を片手に、楽しく御朱印集めを始めてみませんか?

これから御朱印集めを始める方にぜひお勧めしたい「初めての御朱印帳」はこちらからチェック!

さらに!さらに!!

日宝では、神社仏閣様やデザイン会社様など向けに、オリジナル御朱印帳の製作サービスを承っております!デザインのご要望はもちろん、表紙素材や製本仕様に至るまで、製本会社ならではの知識とクオリティでご提案いたします。

「こんな御朱印帳を作ってみたい」「まだイメージが固まっていないけれど相談してみたい」

そんな段階でも構いません。どんなご希望でも丁寧にヒアリングし、企画から製作まで一緒に形にしてまいります。

まずはお気軽にお問い合わせください。

詳しくは下記のページをクリック♫

日宝綜合製本株式会社

岡山県岡山市中区今在家197-1(各所在地を見る)

【氷室神社】の魅力と御朱印!氷の神のご利益と奈良の涼をいただく旅へ!

【氷室神社】の魅力と御朱印!氷の神のご利益と奈良の涼をいただく旅へ!