こんにちは!

全国各地のご朱印、お城印集めが趣味の神宮寺城一郎です!

今回足を運んだのは、鳥取県米子市にひっそりとたたずむ「粟嶋神社(あわしまじんじゃ)」。「神の宿る山」として古くから信仰を集め、小高い丘の上からは中海の雄大な景色を一望。思わず「おおっ」と声がもれるほどの眺めで、ついカメラのシャッターを何枚も切ってしまいました。

そしてここには、古くから人魚や八百比丘尼(やおびくに)といった伝説が残されており、まるで昔話のページを1枚ずつめくるような感覚に浸れます。一部の人たちの間では鳥取の心霊スポットの一つにも数えられたりと、ちょっぴりミステリアスな場所でもあります。

今回はそんな粟嶋神社の魅力を、御朱印という旅のしおりとともにじっくりとご案内します。静かな森に包まれながら、あなたも少しだけ「神話の世界」へと足を踏み入れてみませんか?どうぞ最後までお付き合いください。

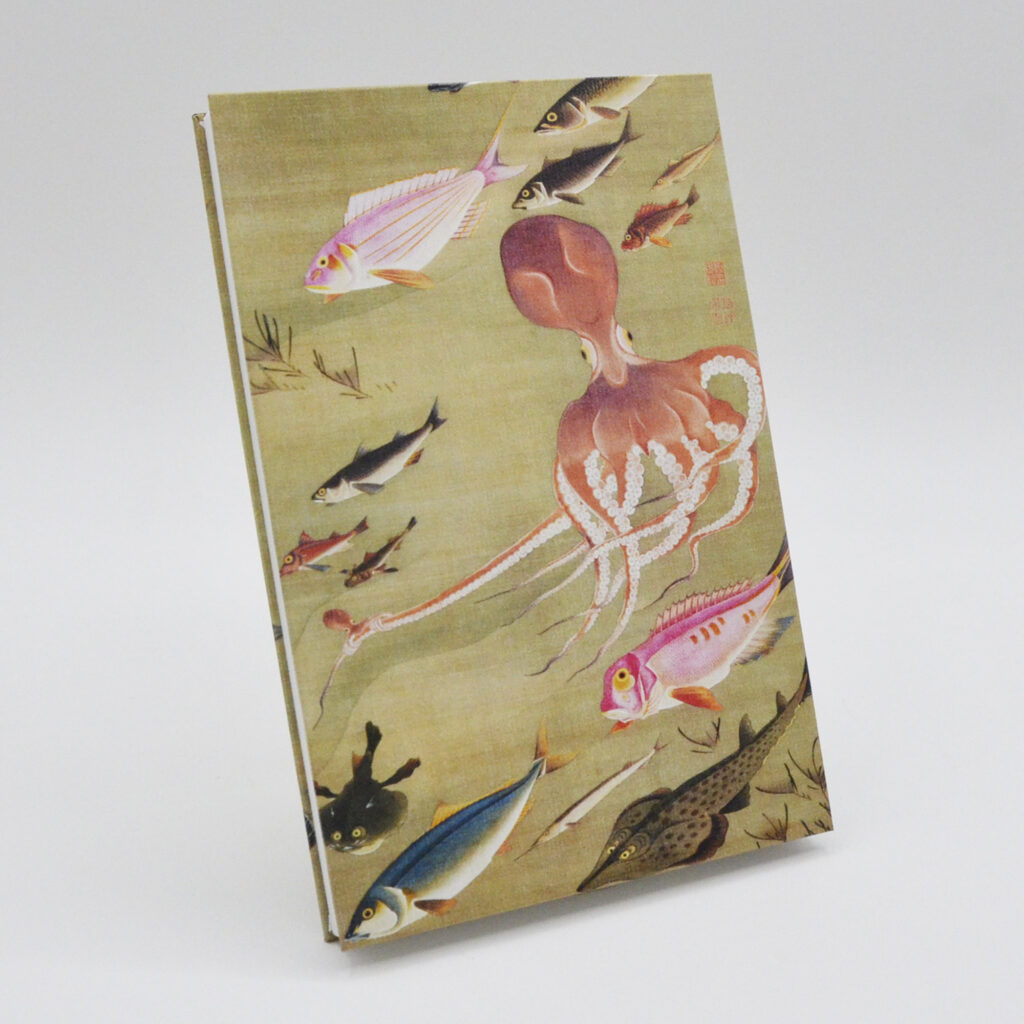

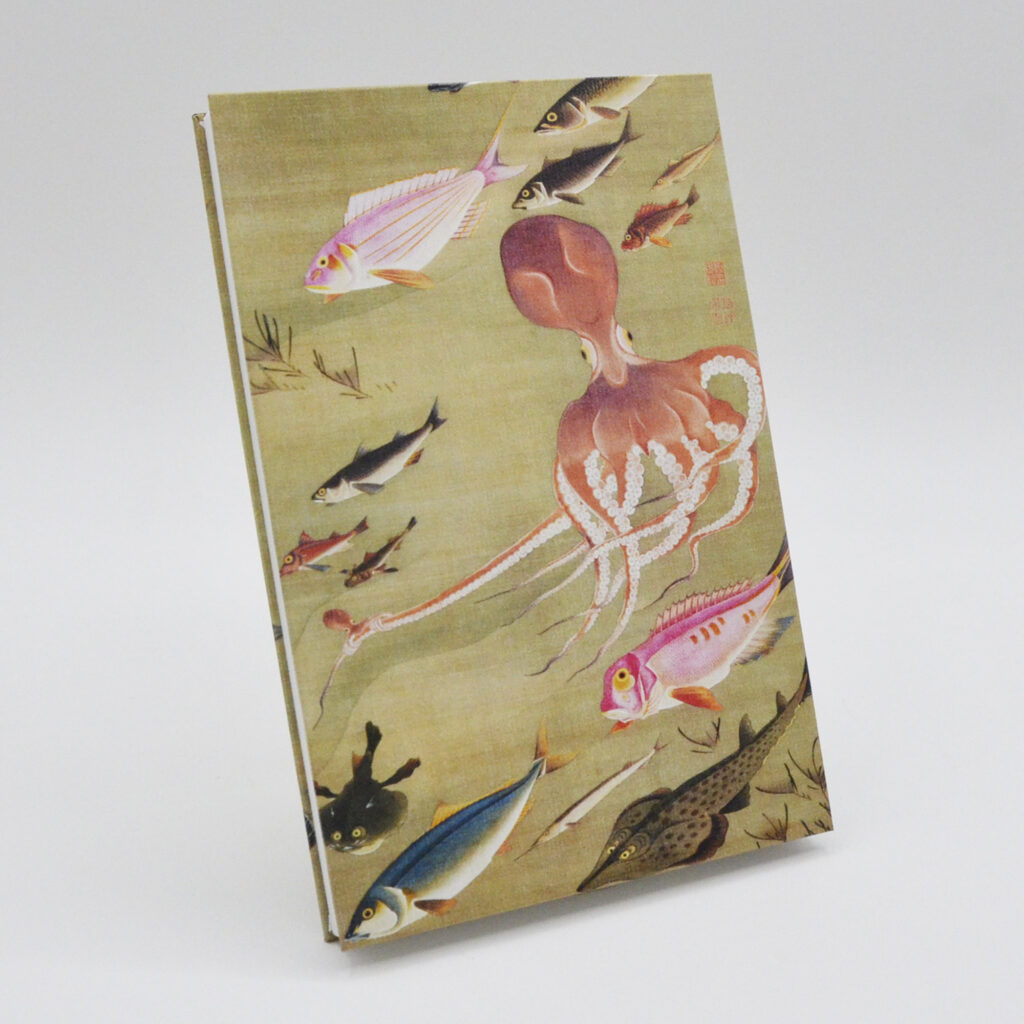

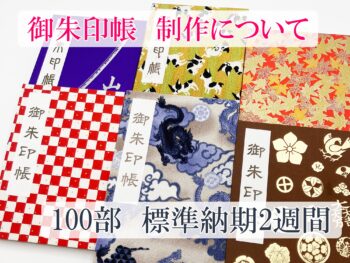

人魚伝説に想いを馳せて「魚群図の御朱印帳」を旅のおともに

粟嶋神社の「八百比丘尼の人魚伝説」にちなみ、記事の終盤で魚が泳ぐ姿を描いた御朱印帳をご紹介。伊藤若冲の「魚群図 蛸・鯛」をモチーフにした1冊は、中海や日本海を望む粟嶋神社の旅にぴったり。御朱印巡りの新しい一冊に、あるいは最初の一歩に、ぜひチェックしてください!

粟嶋神社のアクセスと基本情報

【粟嶋神社の所在地】

〒683-0854 鳥取県米子市彦名町1405

【粟嶋神社の電話番号】

0859-29-3073

【粟嶋神社へのアクセス】

JR米子駅より北西へ5キロ 車で約10分

【粟嶋神社の駐車場】

入口付近の参拝者用駐車場、もしくは神社のすぐそばにある「米子水鳥公園第2駐車場」を利用。無料。

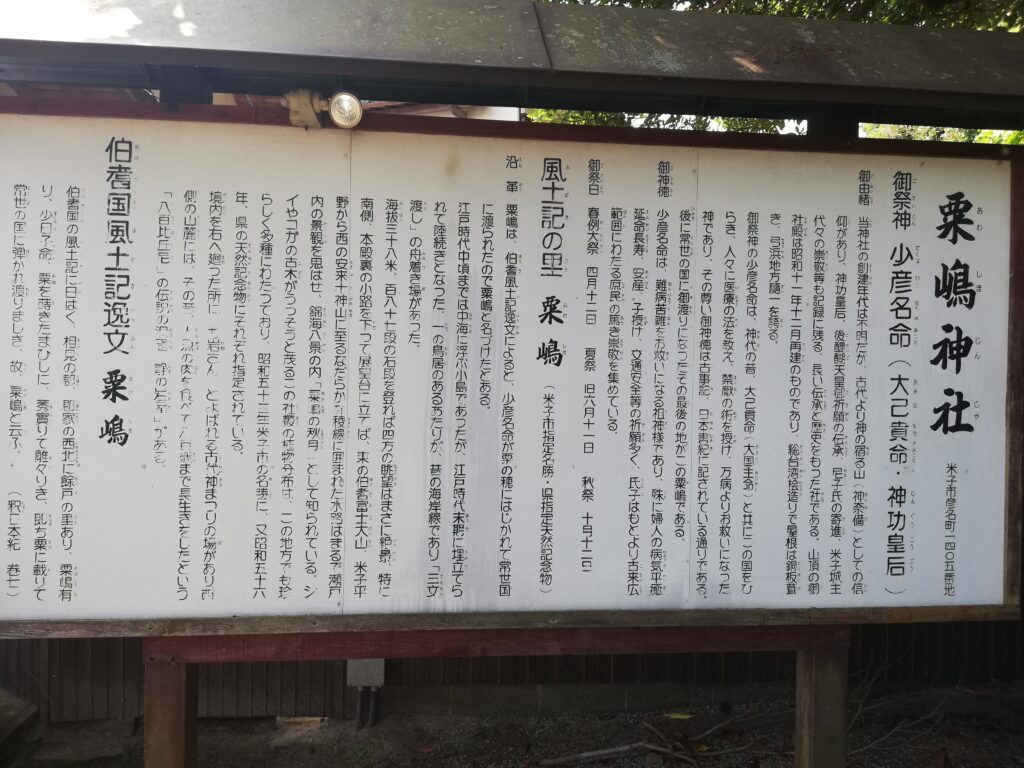

粟嶋神社のご由緒

粟嶋神社のご祭神は「少彦名命(すくなひこなのみこと)」です。神代の昔、大己貴命(おおなむちのみこと/大国主命とも)とともに国づくりを進め、人々に医療の知識やまじないの術を伝えたとされる神様で、あらゆる病を癒やす力を持つと信じられてきました。その神徳は『古事記』や『日本書紀』といった日本最古の書物にも記されています。

少彦名命が“常世の国”へ旅立たれる直前に滞在された最後の地が、この粟嶋であると伝えられており、古くから特別な信仰を集めてきたようです。

神社の創建年代は明らかではありませんが、神の宿る山「神奈備山(かんなびやま)」として古代より崇敬されてきました。神功皇后や後醍醐天皇が祈願されたという伝承もあり、戦国時代には尼子氏からの寄進を受け、江戸時代には代々の米子城主からも厚く信仰されてきたという歴史があります。

現在の社殿は昭和11年(1936年)に再建されたもので、総台湾ヒノキ造り、銅板葺きの屋根を持ち、弓浜地方では随一の規模と格式を誇ります。

また、神社が鎮座する粟嶋の森は「神の宿る森」として千年以上守られてきたため、非常に珍しい植生が残されており、鳥取県の天然記念物および米子市の名勝にも指定されています。

なお、『伯耆風土記』の逸文によると、少彦名命が栗の穂にはじかれて常世の国に渡ったことから、この地が「粟嶋」と名付けられたと伝えられています。かつては本当に“島”でしたが、江戸時代の中頃から陸続きとなり、現在のような地形になったと言われています。

【ご祭神】

少彦名命(すくなひこなのみこと)、大己貴命(おおなむちのみこと)、神功皇后(じんぐうこうごう)、高皇産霊神(たかみむすひのかみ)、神皇産霊神(かみむすひのかみ)、菅原道真命(すがはらみちざねのみこと)、外二神

【ご利益】

難病平癒・病気回復・延命長寿・安産・子授け・交通安全・酒造の神・温泉の神・石の神

それではここから「粟嶋神社」の訪問リポートスタート!

山自体がご神体。米子のパワースポット【粟嶋神社】の見どころ

今回は鳥取県米子市への出張にあわせ、米子のパワースポットとして知られる「粟嶋神社」を訪れることにした。

JR米子駅から境港方面へ向かう県道47号を車で走る。市街地を抜け、道沿いの風景が徐々に開けてくる頃、左手に「粟嶋神社」の標柱が見えてきた。米子駅からは車でおよそ15分ほどの距離である。

案内看板の立つ三叉路を左に折れると、正面にはこんもりとした小高い山と鳥居が姿を現した。

この標高36メートルの山は社叢として保たれており、スダジイ、タブノキ、モチノキといった高木を中心に、ヤブツバキ、カクレミノ、ネズミモチなどの中低木も多く、植生の豊かさが特徴である。特に中海側の斜面には、ツツジ科のシャンシャンボが群生しており、濃密で独特な景観を形づくっている。

林床にはツワブキやベニシダ、テイカカズラなどの下草が広がり、この地域では珍しい天然の照葉樹林として貴重な存在となっている。

少し小さいが、参拝者用の駐車場があった。普通車なら10台くらい停めることができそうだ。

このこんもりとした山の向こうには、中海(なかうみ)が広がっている。中海は、鳥取県と島根県にまたがる日本海側の県境に位置する、海水と淡水の中間の塩分を持つ「汽水湖」だ。そのすぐ西隣には、しじみの産地として知られる宍道湖がある。

この日は梅雨の最中とは思えぬほど天気が良かった。気温はすでに30度に達しており、日差しも強く、夏の訪れを感じさせる一日だった。

【二の鳥居】自然と神話に誘われる参道のはじまり

鳥居の前で一礼し、くぐって境内へと足を進める。

調べたところ、この鳥居は「二の鳥居」にあたるものであるという。かつて、干拓される以前の海岸線には「一の鳥居」が建っていたが、現在その姿は失われているそうだ。ただし、当時の鳥居の土台部分だけは今も道端に遺されており、往時をしのばせているという。

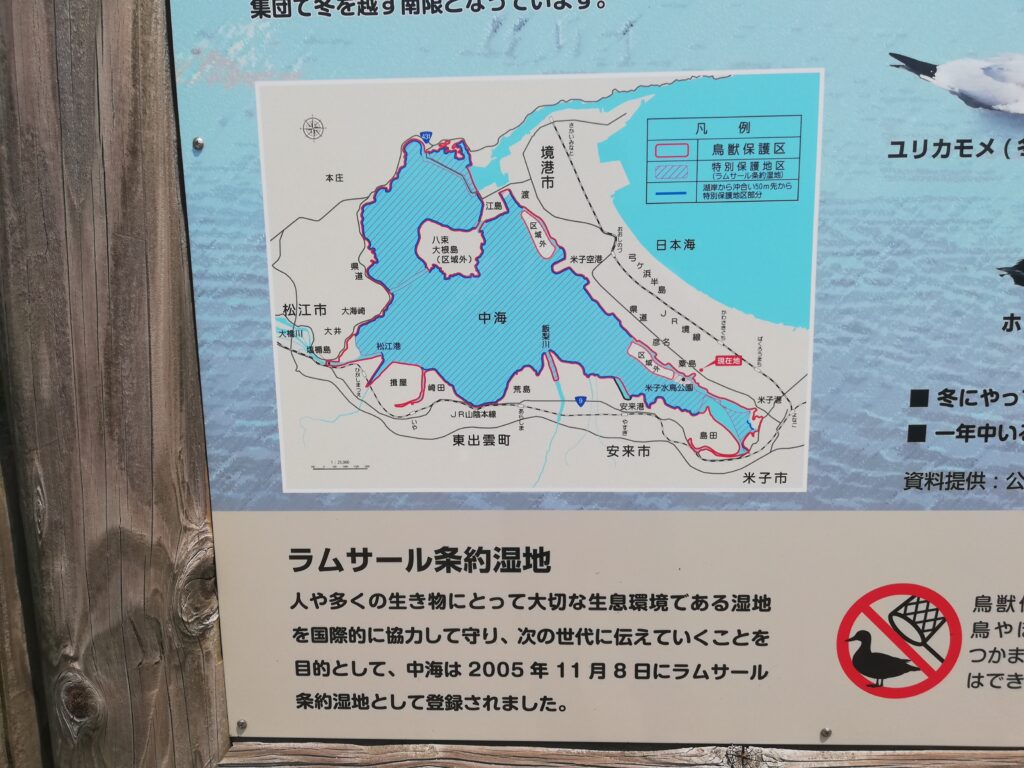

鳥居をくぐると、参道の脇に「国指定中海鳥獣保護区」の案内板が立っていた。粟嶋神社に隣接する彦名干拓地は、日本有数の野鳥の生息地として知られている。とくにコハクチョウの集団越冬地としては、世界でもっとも南に位置する場所であり、絶滅の恐れがある種を含む、多種多様な野鳥が確認されている。

この山の向こう側には「米子水鳥公園」があり、水辺の生きものたちにとって重要な環境となっている。

中海は、湿地の保存を目的とした国際条約「ラムサール条約」に登録された湿地でもあり、多くの鳥類が安住の地として集まる。とくにガンやカモ類にとっては、国内でも最大級の飛来地の一つとなっている。

そのすぐ隣には、「粟嶋神社の自然と伝説」について解説した案内板が設置されていた。説明によれば、この小高い山全体がご神体とされており、山頂にある社殿までは187段の石段を登ってたどり着くことになるようだ。

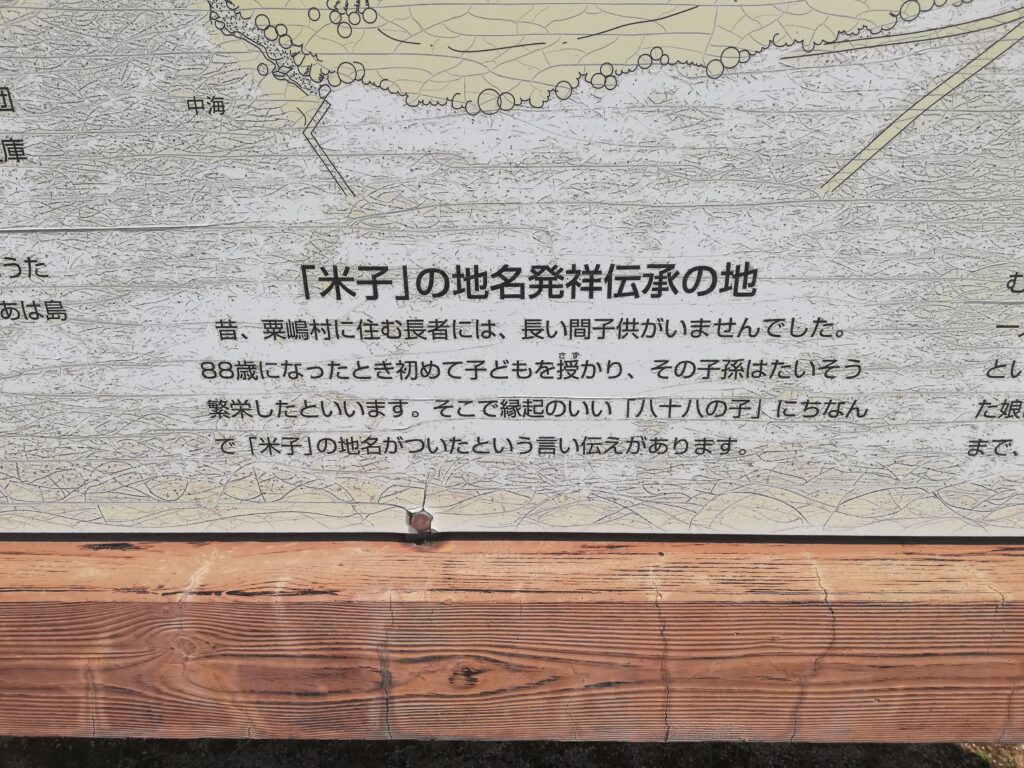

案内板には、「米子」という地名の由来についても記されていた。かつて粟嶋村に住んでいた長者が、長年子どもに恵まれず、88歳になってようやく授かった子どもにちなみ、「八十八の子」すなわち「米子」という地名が生まれたという言い伝えが残されている。

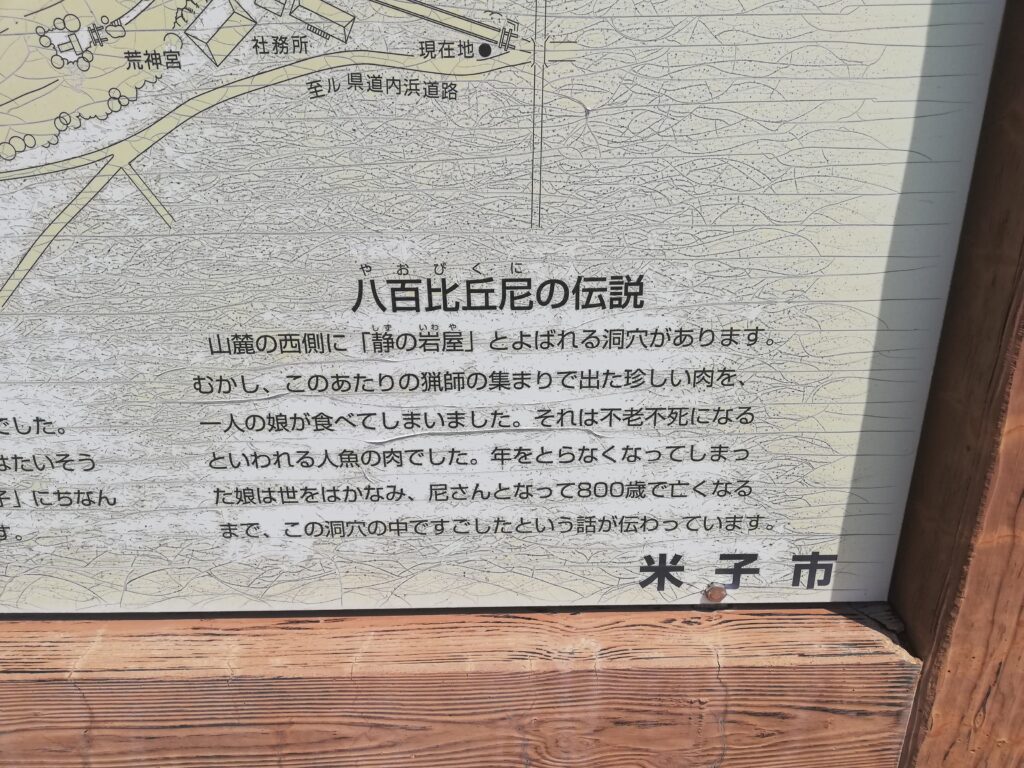

案内板には、「八百比丘尼(やおびくに)」の伝説についても書かれていた。この伝説にゆかりのある場所が近くにあるとのことで、そちらへは粟嶋神社の参拝を終えてから足を運ぶことにした。

【参道〜手水舎】石段の麓で整える心身の準備

三の鳥居に向かって、参道をゆっくりと進む。

右手に鎮座する石の大燈籠は、1849年(嘉永2年)に建立されたものらしい。

左手には社務所があり、御朱印はここでいただくことになる。

右手には手水舎があり、そこで手と口を浄め、心を落ち着ける。

本殿へと続く石段を上る前に、麓にある摂社末社を回ることにする。

【御祈祷所】

本殿へと続く石段の右手には御祈祷所が設けられている。ここでは各種の祈祷を受け付け、神主によって執り行われている。建物の壁には、粟嶋神社の沿革をまとめた年表が掲示されていた。

【豊受宮】

御祈祷所の右側には、豊受宮がひっそりと鎮座していた。

由緒書などの案内は見当たらなかったが、その名称から推察するに、伊勢神宮外宮の御祭神である豊受大御神(とようけのおおみかみ)をお祀りしているものと思われる。

【歳徳神】

豊受宮の右側には、歳徳神(としとくじん)を祀る社が建てられていた。

歳徳神は、その年の恵方(えほう)に鎮まり、福徳を司る神として信仰されている。年のはじめに恵方を向いて祈る風習は、この神に由来するものである。

【忠魂碑】

歳徳神の右側には、赤い立派な忠魂碑が建てられている。

碑に設置されたプレートによると、この忠魂碑には彦名地区の戦没者96柱が祀られているそうだ。また「忠魂碑」の文字は、陸軍大将・鈴木荘六による揮毫であるらしい。

この忠魂碑の奥には、「八百比丘尼(やおびくに)」の伝説にゆかりのある場所「静の岩屋」があるらしいが、そちらへは粟嶋神社への参拝を終えてから向かうことにした。

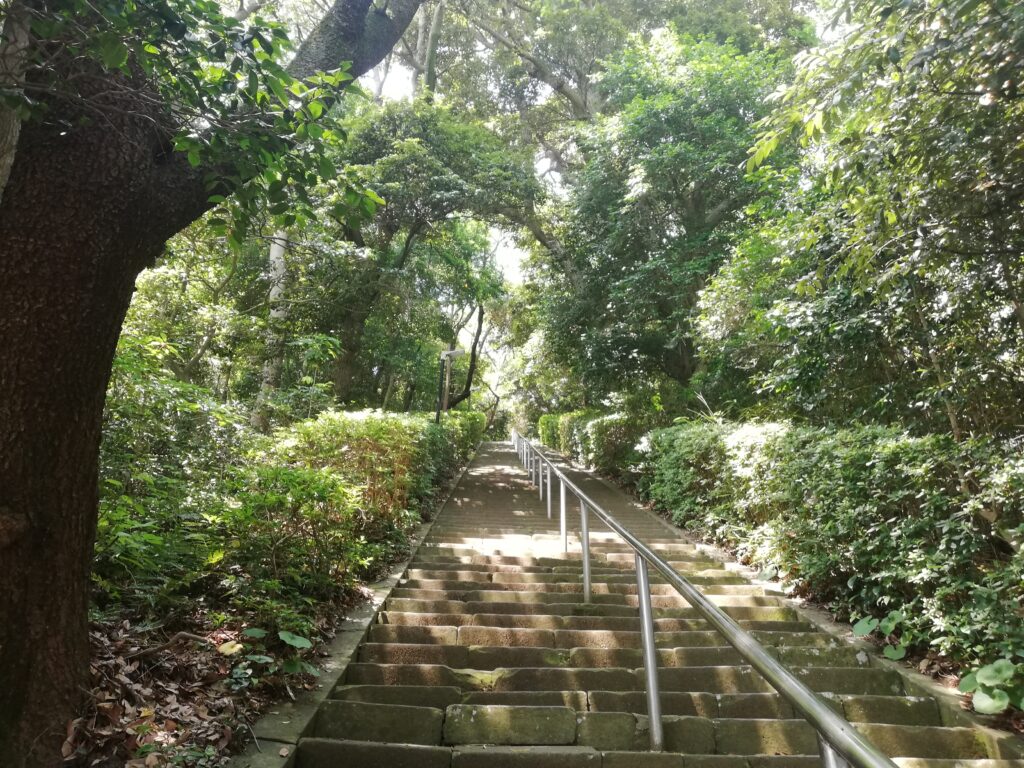

【三の鳥居〜参道の石段】由緒と緑に導かれる187段の参道

三の鳥居の前で一礼してくぐる。この三の鳥居の銘は安永8年(1779年)とある。狛犬は大きい。

鳥居のそばには、粟嶋神社の由緒を記した案内板が設置されていた。

御祭神の少彦名命(すくなひこなのみこと)は、薬の神様として広く知られている。以前のブログでもご紹介したが、大阪・道修町にある「少彦名神社」を参拝した際に、その由来や信仰について学んだことを思い出した。

いよいよ、山頂の社殿へと続く187段の石段を上り始める。石段は一直線に伸びており、その上を木々の葉が覆っている。葉の隙間から差し込む陽光が心地よく、清々しい雰囲気に包まれる。

しかし、次第に額に汗がにじみ始めた。この石段、見た目以上に体にこたえる。一歩一歩の足取りが重くなり、呼吸もやや乱れてくる。

やがて、石段の上に境内への入口である随神門の姿が見えてきた。石段を登り切ったところで一度立ち止まり、呼吸を整える。

【随神門】境内の結界、神の通り道を見守る二柱

随神門には、櫛岩窓神(くしいわまどのかみ)と豊岩窓神(とよいわまどのかみ)の御神像が祀られている。掲示されていた貼紙によれば、参拝の際には格子戸を開けて拝観しても差し支えないとのことだ。なお、現在の御神像は令和元年(2019年)に新たに奉納されたものらしい。

【拝殿】三度の火災を越えて受け継がれる祈りのかたち

随神門をくぐると、正面に拝殿が見えてきた。森に囲まれたやや薄暗い参道、その両脇に並ぶ狛犬、そしてその奥に静かにたたずむ拝殿…。この神聖な雰囲気に、山全体がご神体とされているという伝承にも納得がいく。

この社殿はこれまでに、永正年間(1504年〜1521年)、元禄2年(1689年)、大正11年(1922年)と、3度にわたって火災に遭っている。しかし、そのたびに地域の人々の手によって再建され、今日に至るまでその姿を保っている。

大正11年の火災については、当時の記録をまとめた『噫 炎上せる粟嶋神社』という資料が残っており、そこには焼失前の社殿と、大正12年に建てられた仮社殿の写真が掲載されているそうだ。

拝殿に掲げられている扁額には、「男爵 若槻禮次郎 謹書」と記されている。若槻禮次郎は昭和初期に2度、内閣総理大臣を務めた人物であり、その揮毫によってこの地への敬意がうかがえる。

ここで静かに頭を垂れ、二拝二拍手一拝にて参拝した。

【本殿】銅板の輝きが醸し出す神域の情緒

本殿の方へと回る。本殿が高い。銅板葺きの屋根の緑青色が美しい。

【出雲大社の遥拝所】

社殿の右奥には、出雲大社の遥拝所が設けられていた。この遥拝所は、実際に地図などで確認しても正確に出雲大社の方角を向いているらしい。

ここでも心を静め、二拝二拍手一拝にて、遠く出雲の神々に想いを届けた。

【山頂からの景色】社殿の裏に広がる静寂と光の絶景

社殿の脇に続く小径を見つけたので、足を進めてみた。

ほどなく視界が開け、眼前に中海の雄大な景色が広がった。正面には対岸の安来市が見え、左手前には米子水鳥公園が位置している。

神社の背後に広がる中海をこうして一望できる場所は貴重であり、静けさの中に自然の力強さを感じさせる絶景である。

【伊勢神宮の遥拝所】

境内から退出する際、随神門のすぐ横にある伊勢神宮の遥拝所が目に入った。ここも地図などで確認すると、確かに伊勢神宮の方角を正しく向いているそうだ。

ここでも伊勢の大神へ心を向けて、二拝二拍手一拝にて参拝を行った。

【荒神宮・蝮蛇神祠】須佐之男命を祀る社と、祠に残る祈りの痕跡

下りの石段は急こう配だ。そろりそろりと石段を下りる途中に、斜面に沿って伸びる細い小道を見つけた。その入口には「荒神宮 蝮蛇神祠(まむしがみし)」と書かれた案内板が地面に立てられている。

案内に従って小道を進むと、道の両脇に小さな石祠が現れた。

右側の祠は比較的新しく整備されており、供え物やお賽銭が置かれていることから、現在の「荒神宮 蝮蛇神祠」と考えられる。

これに対して左側の祠はかなり古びており、中央部は崩れ、屋根だけが台座に残されている状態だ。こちらにもお賽銭が置かれていたことから、かつての「旧 蝮蛇神祠」であると推測される。

残念ながら、この2つの祠は写真を撮り忘れてしまった。

さらに石段を少し下った場所からは、「荒神宮」へと向かうことができる。

鳥居をくぐって進むと、静かな林の中に拝殿と本殿が鎮座している。記録によれば、荒神宮の御祭神は須佐之男命(すさのおのみこと)であるという。

荒神宮はもともと粟嶋神社の末社として山頂に祀られていたそうだが、永正年間、尼子氏と毛利氏の戦いの中で粟嶋神社本殿とともに焼失。その後、慶長6年(1601年)に現在の山腹へと移され、再建されたと伝えられている。

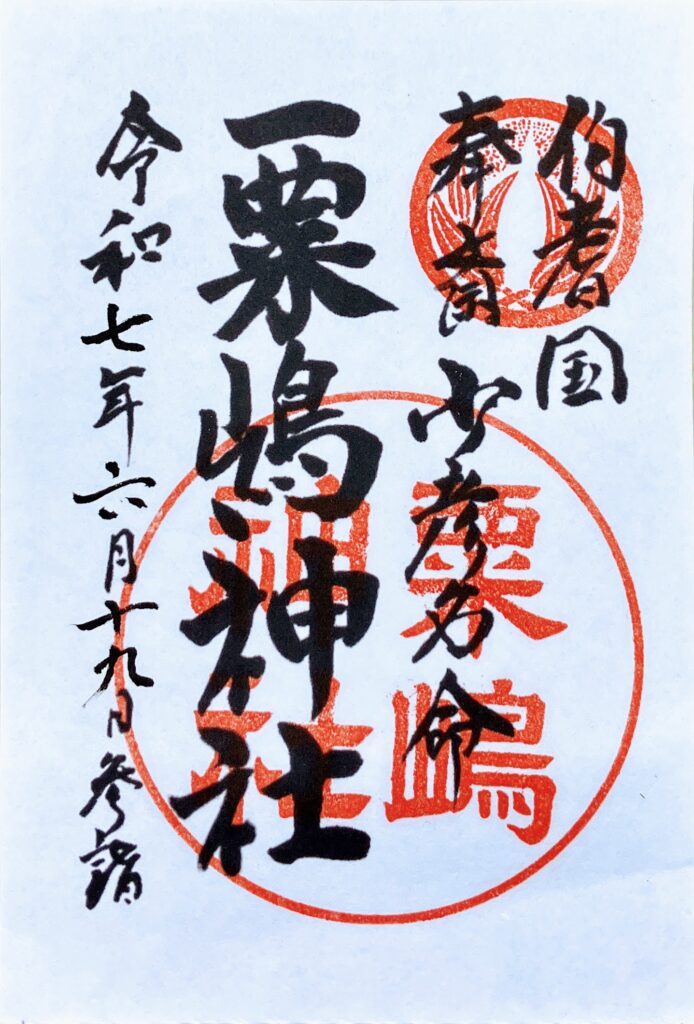

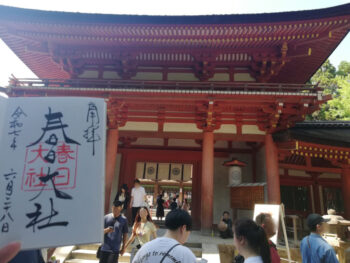

祭神・少彦名命の名が刻まれた粟嶋神社の御朱印

荒神宮を参拝した後、石段を下って社務所へ向かい御朱印をお願いした。あいにく宮司は不在とのことで、対応してくれた神職さんに「書き置きでもよろしいですか」と尋ねられたため、それでお願いすることにした。初穂料は300円。

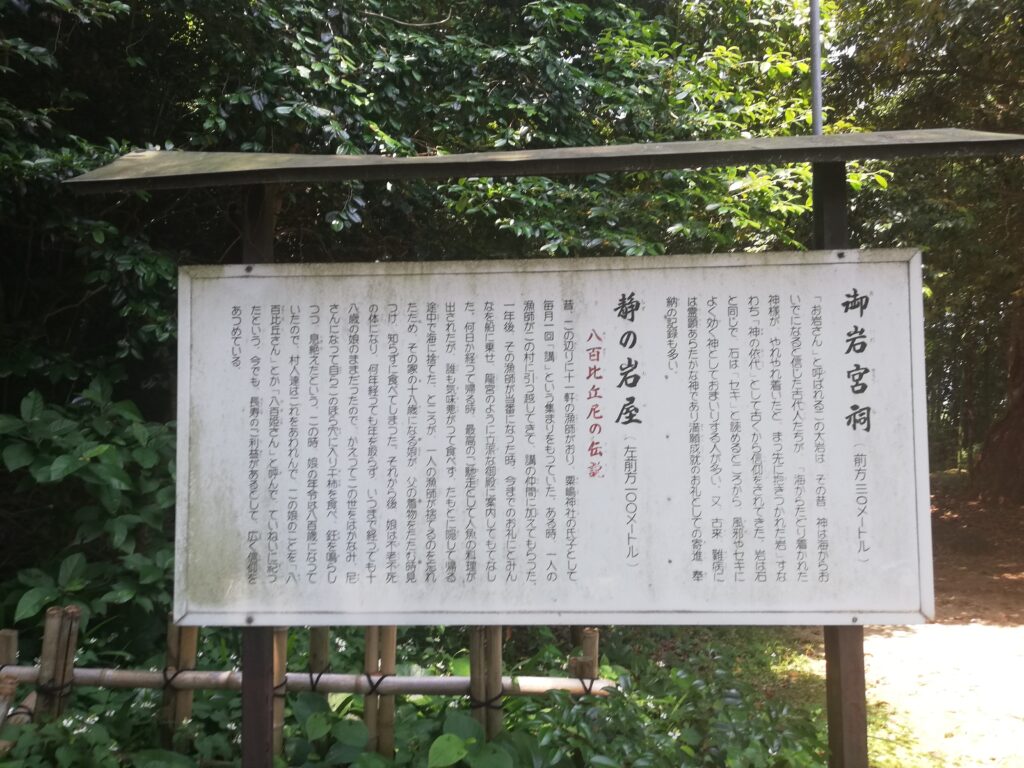

【静の岩屋・御岩宮祠】伝説の尼が眠る怪しげな森へ

お目当ての御朱印もいただいたので、忠魂碑の奥、粟嶋神社の山麓西側にある「静の岩屋」と「お岩さん」へと向かう。

かつて粟嶋が島であった時代にできたとされる小さな洞窟があり、この洞窟には、八百比丘尼(やおびくに)にまつわる伝説が残されている。その伝説を説明する案内板も立てられていた。

昔、この地域の漁師の集まりで、正体のわからない珍しい料理がふるまわれた。しかし、誰も手をつけようとせず、ある漁師がその料理を家に持ち帰った。何も知らないその家の18歳の娘が、それを口にしてしまったという。実はそれは、人魚の肉だった。人魚の肉を食べると不老不死になると言われており、それ以来、娘の姿は年を経ても18歳のまま変わることがなかった。

歳を重ねても若いまま生き続けることに苦しんだ娘は、やがて世を儚み、尼となって粟嶋の洞窟に入り、寿命が尽きるのを待った。そして、800年の歳月を経て息絶えたとされ、「八百比丘尼」あるいは「八百姫(はっぴゃくひめ)」と呼ばれ、延命長寿の守り神として祀られるようになったという。

忠魂碑横の道を進んで行くと、そのうち道が二股に分かれる。右に行けば「御岩宮祠」、左に行けば「静の岩屋」だ。

人魚の肉を食べ、18歳のまま800歳まで生きた尼さんの伝説を思い浮かべながら森の中を歩いていると、少し寒気がして鳥肌がたってきた。ここは心霊スポットとしても紹介されるような場所でもあるそうだ。

【静の岩屋】わずかな隙間に秘められた不老不死の伝説

鬱蒼とした森の中を進み、ようやく木漏れ日の差す明るい場所に出た。その先に「静の岩屋」が静かに佇んでいた。ここは別名「八百姫宮」とも呼ばれ、八百比丘尼の伝説の舞台となった洞窟である。

洞窟の入口は、人ひとりがようやく通れるほどの割れ目のような細い隙間で、中が広いのか狭いのかは外からでは確認できない。現在は安全上の理由から柵が設けられており、内部に立ち入ることはできない。

鳥居の前で足を止め、静かに二拝二拍手一拝にて参拝した。

【御岩宮祠】少彦名命が降り立った聖地「お岩さん」

まだ寒気を感じながら、静の岩屋を後にして引き返し、今度は「御岩宮祠」を参拝する。

分岐を右手に進んだ先に、小さな岩を御神体として祀る祠がある。これが「御岩宮祠」で通称「お岩さん」とも呼ばれている。

ここは、粟嶋神社の御祭神・少彦名命が舟で粟嶋に到着された際、最初に上陸したと伝えられる場所であり、極めて霊験あらたかな聖地とされている。また、この岩は、大国主命と少彦名命が出会った場所であるという伝承も残されている。

難病や苦難を祓う神として信仰されており、病気平癒や家族の無事を願って訪れる参拝者も多い。

それほど由緒ある場所でありながら、ひっそりと静かに佇んでいる様子が、かえって神聖な雰囲気を際立たせている。

山自体がご神体といわれるだけあって、不思議な世界に引き込まれた粟嶋神社の参拝だった。

人魚伝説に寄り添う、伊藤若冲が描いた魚たち!粟嶋神社にぴったりの御朱印帳

今回のリポート、いかがでしたでしょうか。

八百比丘尼の伝説といえば、やはり「人魚」。その人魚伝説にちなみ、粟嶋神社にぴったりな1冊として「魚をモチーフにした御朱印帳」をご紹介します。

それがこちら、江戸時代の名画家・伊藤若冲による「魚群図 蛸・鯛」の絵をあしらった御朱印帳です。力強く、どこかユーモラスな魚たちが、水の中を自由に泳ぐ姿が印象的で、まるで伝説の世界に迷い込んだかのような趣があります。

粟嶋神社が見守る中海や日本海の風景とも重なり、旅の記録にもぴったりです!御朱印集めをすでに楽しんでいる方の新しい1冊としてはもちろん、これから始めてみようという方にも、最初の1冊としておすすめできるデザインです!

表紙はしっかりとした和紙製で、手触りにも上質感があります。ページ数は両面48ページ、たっぷりと使える仕様です!

ご購入はこちらからどうぞ!

ステキな御朱印帳を片手に、楽しい御朱印集めに出かけましょう!

神社やお寺に行くたびに、その雰囲気や歴史に触れるのってワクワクしませんか?そんな旅の思い出をカタチに残せるのが御朱印です!力強い筆文字や、神社ごとに異なる印影など、御朱印の1つ1つには訪れた場所の個性やストーリーがギュッと詰め込まれています。そして、御朱印帳をパラっと開けば、訪れた際の風景や空気感が一瞬で蘇ります!

御朱印はただの記念スタンプではありません。その神社やお寺とのご縁を結ぶ大切な証。そして何より、御朱印は集める楽しさがどんどん増していくアイテムです!さらに、自分がお気に入りのデザインの御朱印帳を選べば、気分もよりアップすること間違いなし♪ 1冊、また1冊と増えていくたびに、自分だけのコレクションが増えていくのも嬉しいポイントです!

せっかく神社やお寺を巡るなら、お気に入りの御朱印帳を片手に、楽しく御朱印集めを始めてみませんか?

これから御朱印集めを始める方にぜひお勧めしたい「初めての御朱印帳」はこちらからチェック!

さらに!さらに!!

日宝では、神社仏閣様やデザイン会社様など向けに、オリジナル御朱印帳の製作サービスを承っております!デザインのご要望はもちろん、表紙素材や製本仕様に至るまで、製本会社ならではの知識とクオリティでご提案いたします。

「こんな御朱印帳を作ってみたい」「まだイメージが固まっていないけれど相談してみたい」

そんな段階でも構いません。どんなご希望でも丁寧にヒアリングし、企画から製作まで一緒に形にしてまいります。

まずはお気軽にお問い合わせください。

詳しくは下記のページをクリック♫

日宝綜合製本株式会社

岡山県岡山市中区今在家197-1(各所在地を見る)

縁結びの聖地【お初天神】の見所と御朱印!

縁結びの聖地【お初天神】の見所と御朱印!