こんにちは!

全国各地のご朱印、お城印集めが趣味の神宮寺城一郎です!

今回訪れたのは、大阪・道修町に鎮座する「少彦名神社(すくなひこなじんじゃ)」。高層ビルが立ち並ぶ都会の一角に、まるで時を越えて佇むかのような神社で、地元では親しみを込めて「神農(しんのう)さん」と呼ばれています。

こちらの神社には、医薬の神・少彦名命(すくなひこなのみこと)と中国の薬祖・神農炎帝(しんのうえんてい)が祀られており、古くから病気平癒や無病息災を願う人々の信仰を集めてきました。境内では、病魔を追い払うとされる「虎の張子」が授与品として人気を集めており、その愛らしい姿も訪れる楽しみのひとつです。

今回は、そんな少彦名神社へのアクセスや境内の見どころや、お参りの仕方のポイント、そして何よりも魅力的な御朱印のご紹介まで、たっぷりとお届けいたします。御朱印集めをすでに楽しまれている方はもちろん、「これから始めてみようかな」と思っている方にも、楽しんでいただける内容です。どうぞ最後までお付き合いください。

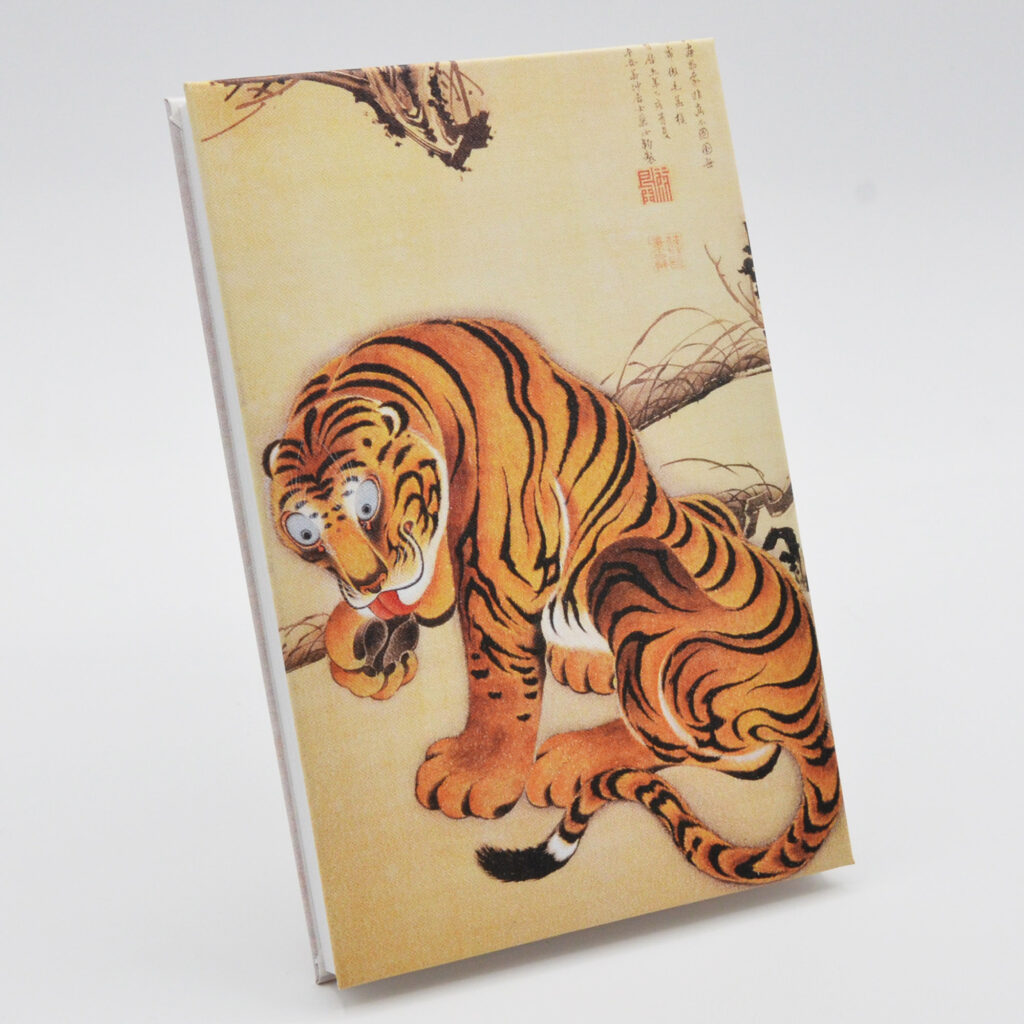

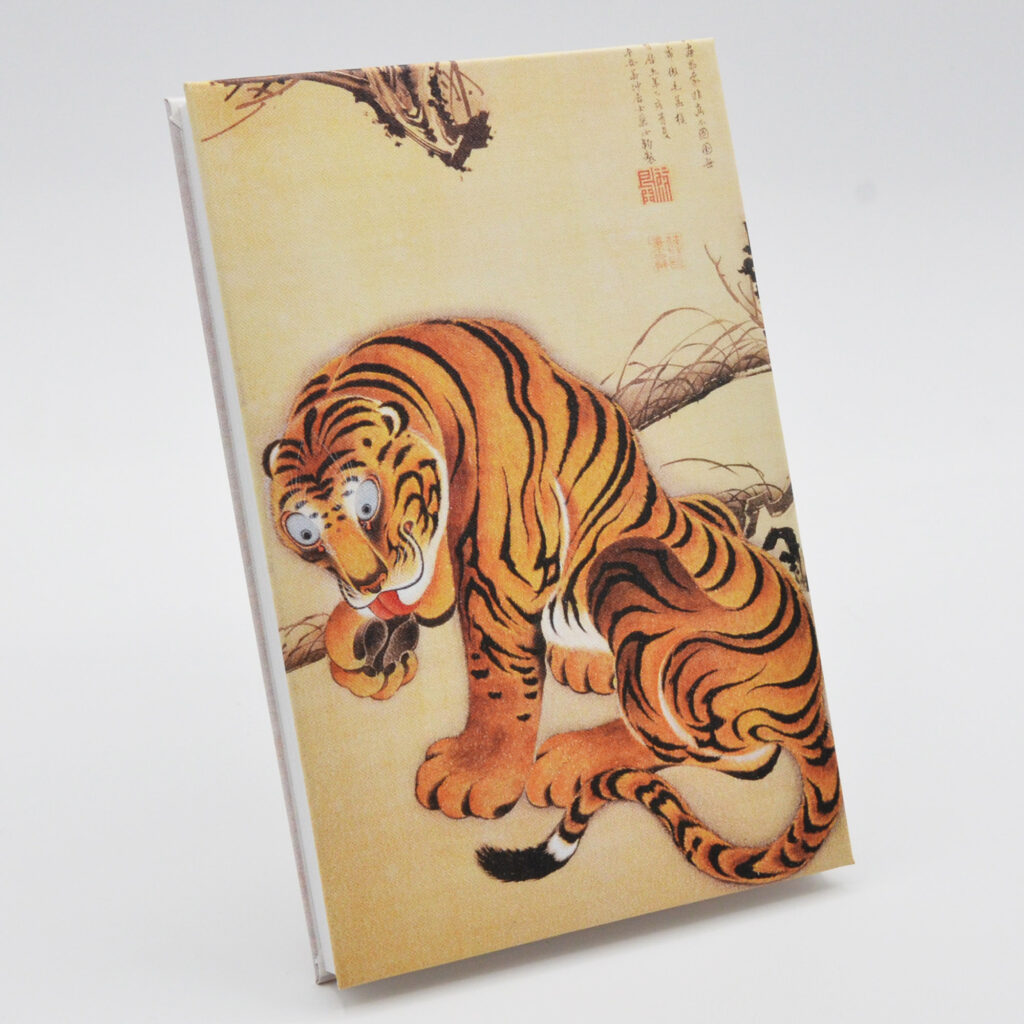

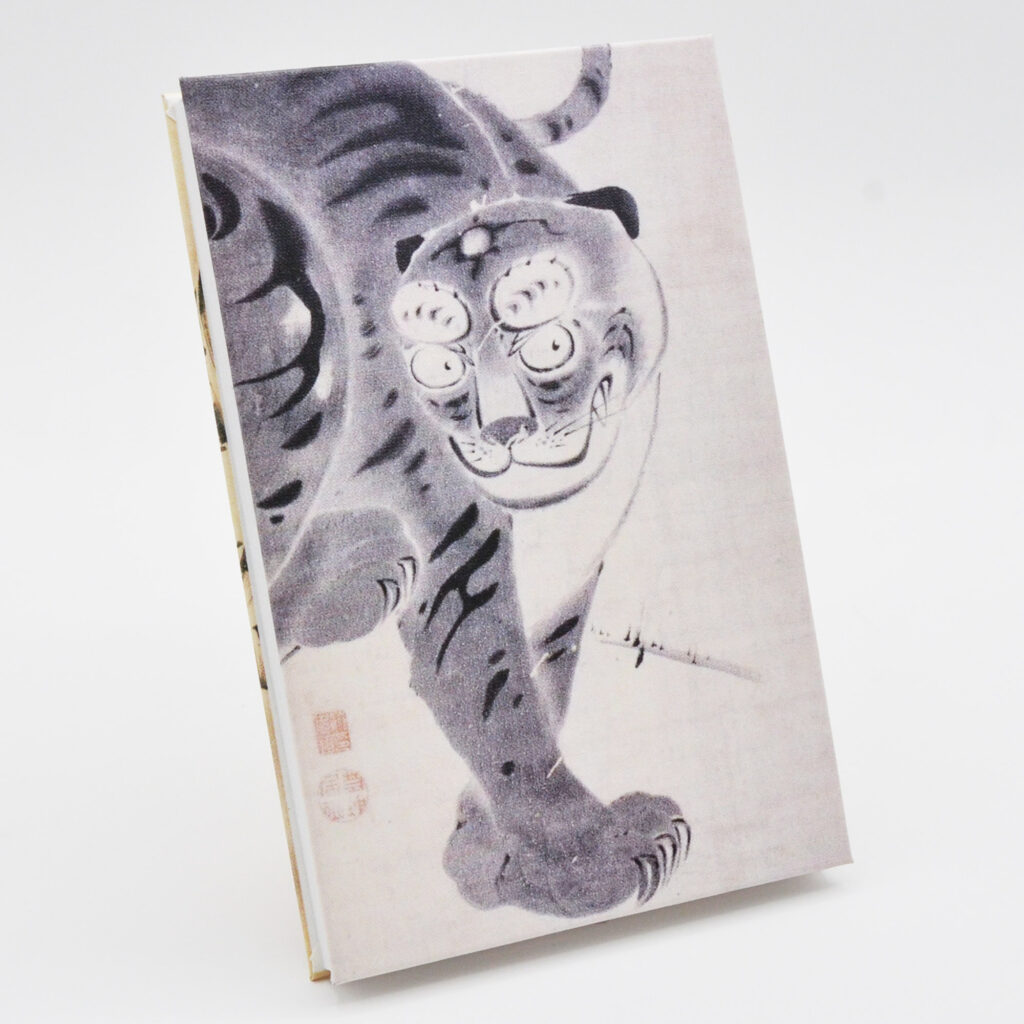

無病息災を願う「張子の虎」にちなんで。「虎柄の御朱印帳」をお供に!

今回の少彦名神社にぴったりの御朱印帳としてご紹介したいのが、伊藤若冲の『虎図』をモチーフにした一冊。張子の虎で有名な神社に持っていくのに最適な、ご利益感たっぷりなデザイン。記事の最後で詳しくご紹介していますので、ぜひチェックしてください!

少彦名神社のアクセスと基本情報

【少彦名神社の所在地】

〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町2-1-8

【少彦名神社の電話番号】

Tel : 06-6231-6958

【少彦名神社の参拝と御朱印授与時間】

●参拝時間: 7時~17時

●御朱印授与: 9時30分~16時

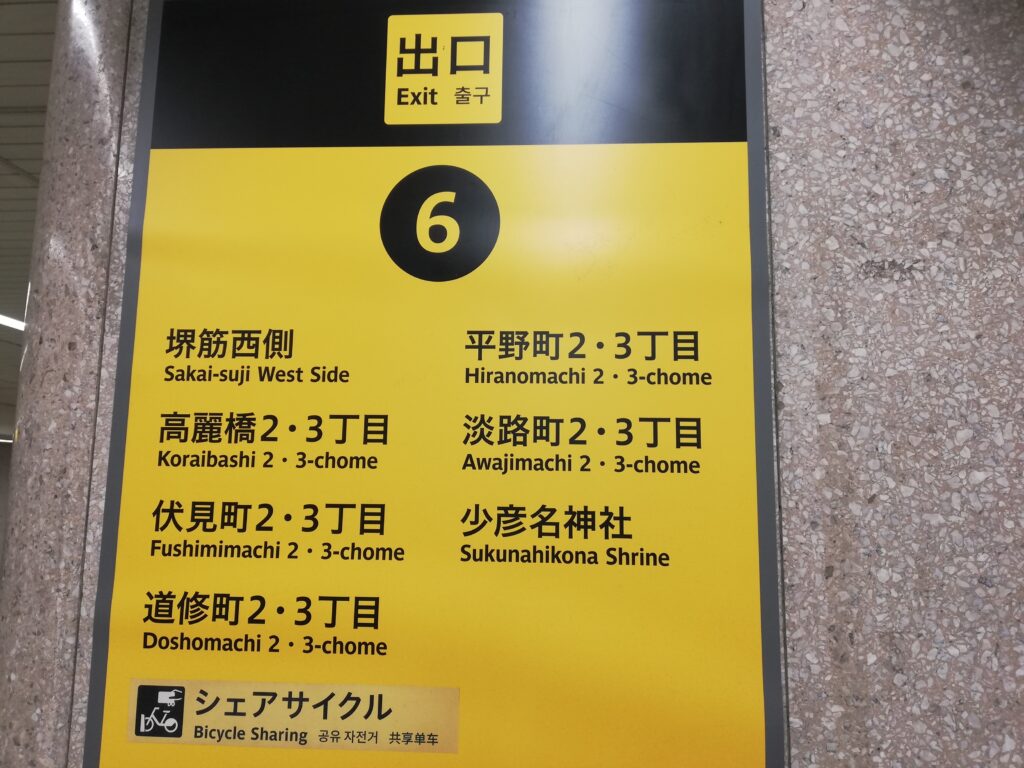

【少彦名神社への電車でのアクセス】

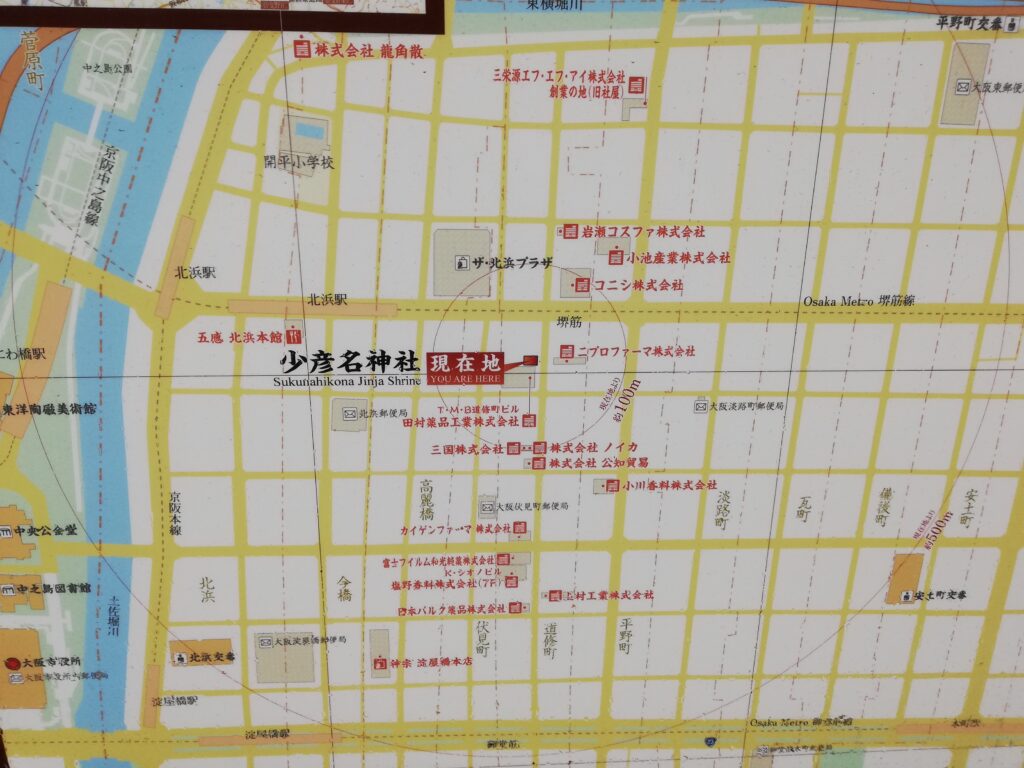

●大阪メトロ 堺筋線「北浜」駅 6番出口から徒歩約5分

●大阪メトロ 御堂筋線「淀屋橋」駅 11番出口から徒歩約10分

●京阪電車 京阪本線「北浜」駅 27番出口から徒歩約8分

少彦名神社のご由緒

大阪・道修町といえば、江戸時代から「薬の町」として知られてきた場所です。明暦4年(1658年)ごろから薬種商たちが集まり始め、享保7年(1722年)には124軒が幕府公認の「薬種中買仲間」として活動していました。

こうした薬商たちは、命にかかわる薬を神のご加護のもとで正しく取り扱おうと、中国の薬祖・神農炎帝(しんのうえんてい)と、日本の医薬の神・少彦名命(すくなひこなのみこと)を京都・五条天神から勧請し、会所だった現在地にお祀りしたと伝えられています。

以来、この神社は「神農(しんのう)さん」と呼ばれ、地元の人々に親しまれてきました。

文政5年(1822年)、大坂でコレラが流行した際には、薬種商たちが和漢薬を調合し、「虎頭殺鬼雄黄圓(ことうさっきうおうえん)」という丸薬をつくりました。そして、病除けの祈願を済ませたうえで「神虎」と呼ばれる張子の虎とともに人々へ配布したそうです。

この故事に由来して、張子の虎は家内安全・無病息災を願う御守として全国に広まったと言われ、今でも少彦名神社の象徴的なお守りとして授与されています。現在は、五葉笹に張子の虎と神社の御札を添えた形で頒布されています。

また、毎年11月に行われる「神農祭」はこの歴史に由来する行事で、「薬祖講」と呼ばれる人たちが運営を担っています。大阪市の無形民俗文化財にも指定されており、「大阪の祭りはえべっさんに始まり神農さんで終わる」と言われるように、「とめの祭」として広く親しまれています。

【ご祭神】少彦名命、神農氏

【ご利益】薬、医療、健康、温泉、国土開拓、造酒

それではここから「少彦名神社」の訪問リポートスタート!

薬の町に根づく信仰と張子の虎!【少彦名神社】の見どころ

今回は大阪出張のついでに、大阪市中央区道修町に鎮座する「少彦名神社(すくなひこなじんじゃ)」を訪ねた。

最寄り駅は大阪メトロ堺筋線の「北浜駅」。6番出口を出ると、案内板に「少彦名神社」の文字がしっかり掲げられており、都会の喧騒の中にほっとする一瞬があった。

出口を出ると、雨だった。しかも、けっこうしっかりと降っている。足元には水たまりができ、都会の石畳が静かに濡れていた。

だが、神社に参拝する日に雨が降るのは、決して悪いことではないという。雨には「穢れを清める」「禊(みそぎ)」、あるいは「神さまからの歓迎」といった意味があるそうだ。

そう思えば、雨に濡れながらの参拝もまた、心を整える良い機会かもしれない。静けさをまとった道修町の街並みを歩きながら、少彦名神社を目指すことにした。

大阪の街中にひっそりと佇む「薬の神さま」

ビルとビルの間に、注連縄と幟が見えた。幟には「病気平癒 健康祈願」とある。

少彦名神社が鎮座する道修町(どしょうまち)は、古くから「薬の町」として知られている。豊臣秀吉が大阪の商業を活性化させた時代、この地には薬種問屋が集まり始め、江戸時代には本格的な薬の流通拠点として発展を遂げた。

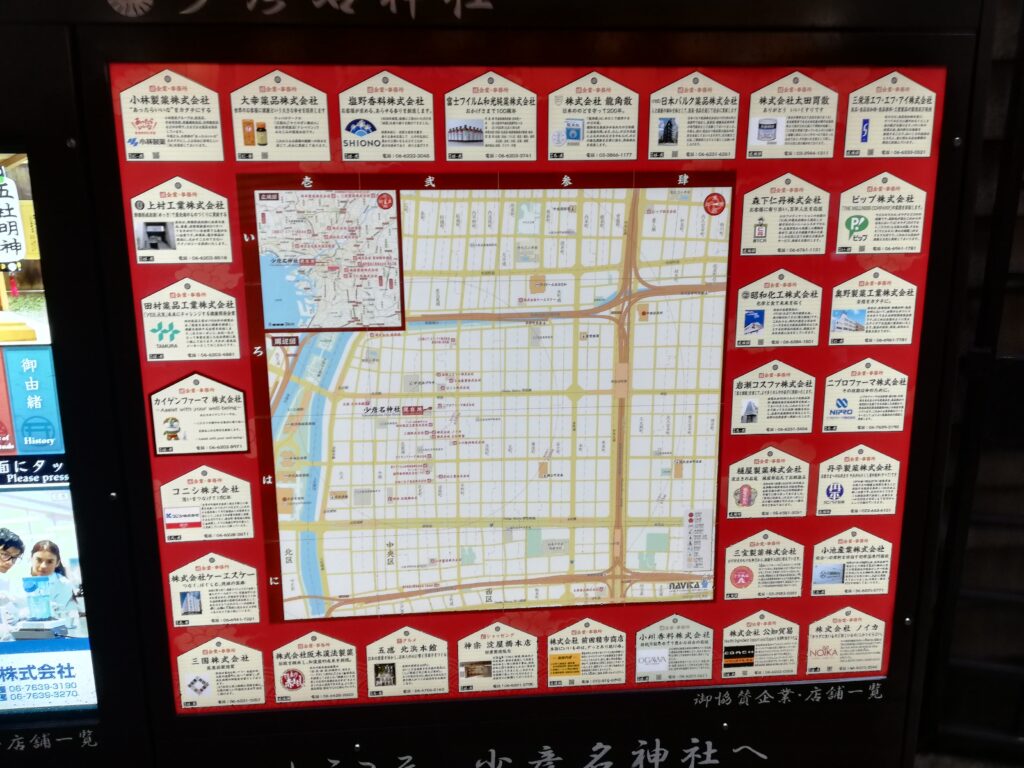

現在でも、武田薬品工業、田辺三菱製薬、塩野義製薬といった日本を代表する製薬会社が、この界隈に本社や支社を構えている。まさに、過去から現在へと薬の文化が受け継がれている土地といえる。

ちなみに、「道修町」という地名も、この地に住んでいた医師の名に由来しているという説がある。

そんな薬の歴史が色濃く残る高層ビルの谷間に、ひっそりと姿を現すのが少彦名神社である。

少彦名神社に祀られているのは、日本の薬祖神である少彦名命(すくなひこなのみこと)と、古代中国において医薬を司ったとされる神農(しんのう)炎帝である。

この神社は「日本医薬総鎮守」とも称され、医療・製薬に携わる人々はもちろん、健康を願う多くの参拝者から「神農さん」と呼ばれ、親しまれている。

まさに、薬の町・道修町を象徴するような神社である。

境内への入口に佇む「虎の像」

少彦名神社の入口に立つのは、一般的な神社で見かける狛犬ではない。代わりに出迎えてくれるのは、1体の堂々とした虎のブロンズ像である。

この虎には、しっかりとした由来がある。1822年(文政5年)、大坂でコレラが流行した際、薬種仲間たちは「虎頭殺鬼雄黄圓(ことうさっきうおうえん)」という和漢薬を調合し、神前で祈願したうえで、張子の虎とともに人々に配布したという。

以来、この張子の虎は家内安全・無病息災を願う縁起物として広まり、今も当社を象徴するお守りとして親しまれている。

当時、コレラは「ころり」と恐れられ、「虎狼痢(ころうり)」などと記されていた。虎の文字が当てられたのも、そんな背景によるものである。

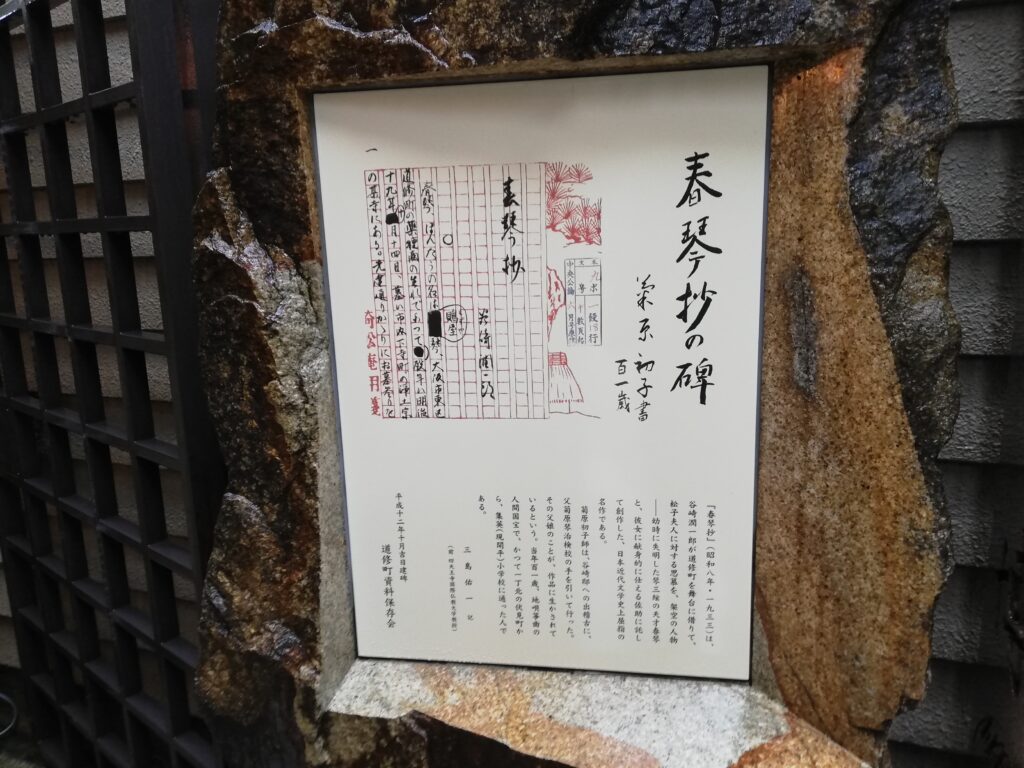

谷崎潤一郎ゆかりの石碑「春琴抄の碑」

傘をさしながら、静かに一礼をして注連縄をくぐる。入口には注連柱が立ち、その傍らには「春琴抄の碑」が建てられていた。

文豪・谷崎潤一郎がこの道修町を舞台に描いた小説『春琴抄』。その世界観をしのばせる一節が、石碑に刻まれている。

少彦名神社は信仰の場であると同時に、文学とも縁のある場所であることを改めて感じさせられる光景であった。

参道に刻まれた“薬の町”の記憶

境内へと続く細く短い参道。その脇に設けられた案内板には、小林製薬、大幸薬品、森下仁丹をはじめとする多くの製薬会社の社名が記されていた。まさにここが薬の町・道修町の中心部であることを実感させられる。

社殿へと向かう途中、見覚えのある薬のパッケージがずらりと並べられているのが目に入る。子どもの頃に飲んだ風邪薬や、家庭の常備薬として親しまれてきたものもあり、その一つひとつに時代と記憶が重なる。

由緒書きの最後には、注連柱に刻まれた文字についての解説があった。

「定給療病方咸蒙 其恩頼」——「やまいをおさむるのりをさだめたまひ みなそのみたまのふゆをかがふれり」と読み、日本書紀からの引用であるという。

薬と神仏、歴史と人の祈りが交差する、静かで奥深い参道だ。

ビルの谷間に広がる静寂、ご神木と茅の輪の境内

鳥居の前で一礼し、境内へと足を踏み入れる。右手にはご神木がそびえ、その奥に佇む手水舎で手を浄める。

境内には、季節の節目を感じさせる茅の輪が据えられていた。輪を前にして立ち止まると、空気がふと変わる。ここが本当にビルの谷間にある神社なのかと疑いたくなるほど、静かで落ち着いた雰囲気が漂っている。

不思議な感覚である。この空間からなのか、ご神木からなのか、あるいは御神気そのものなのか…。心がすっと鎮まり、整っていくような何かが感じられる。

都会の喧騒をほんのひととき忘れさせてくれる、特別な空気がこの神社には宿っているようだ。

歴史を受け継ぐ拝殿と張子の虎

拝殿の前に立ち、二拝二拍手一拝で静かに祈る。これは神社参拝における一般的な作法であり、少彦名神社でもこのようなお参りの仕方が基本とされている。正面には、少彦名神社を象徴する張子の虎が置かれていた。丸みを帯びたその姿は、どこか可愛らしくもあり、しかしそこに込められた信仰の歴史を思うと自然と背筋が伸びる。

少彦名神社は、明治39年(1906年)の神社合祀政策の折、他社への統合か独立かという選択を迫られたが、独立の道を選んだ。そして明治43年(1910年)、境内の拡張とともに社殿の新築が行われ、現在の姿の基礎が築かれたらしい。

なお、「少彦名神社」という社号が定まったのも、この時代の宗教政策の影響とされている。神仏分離令や廃仏毀釈により、異国の神とされた神農は蕃神とみなされ、結果として日本神話に登場する少彦名命の名が社名として用いられることになったという。

静かな拝殿の前で、その長い歴史と信仰の重みを感じながら、しばし心を預ける。

「薬」の朱印が存在感抜群!少彦名神社の御朱印

参拝を終え、御朱印をいただくために授与所へ向かう。

授与所には、少彦名神社の象徴である張子の虎をはじめ、虎の置き物や絵馬、お守り、ブレスレットなどがずらりと並び、薬の神を祀る社ならではの品々が並んでいた。

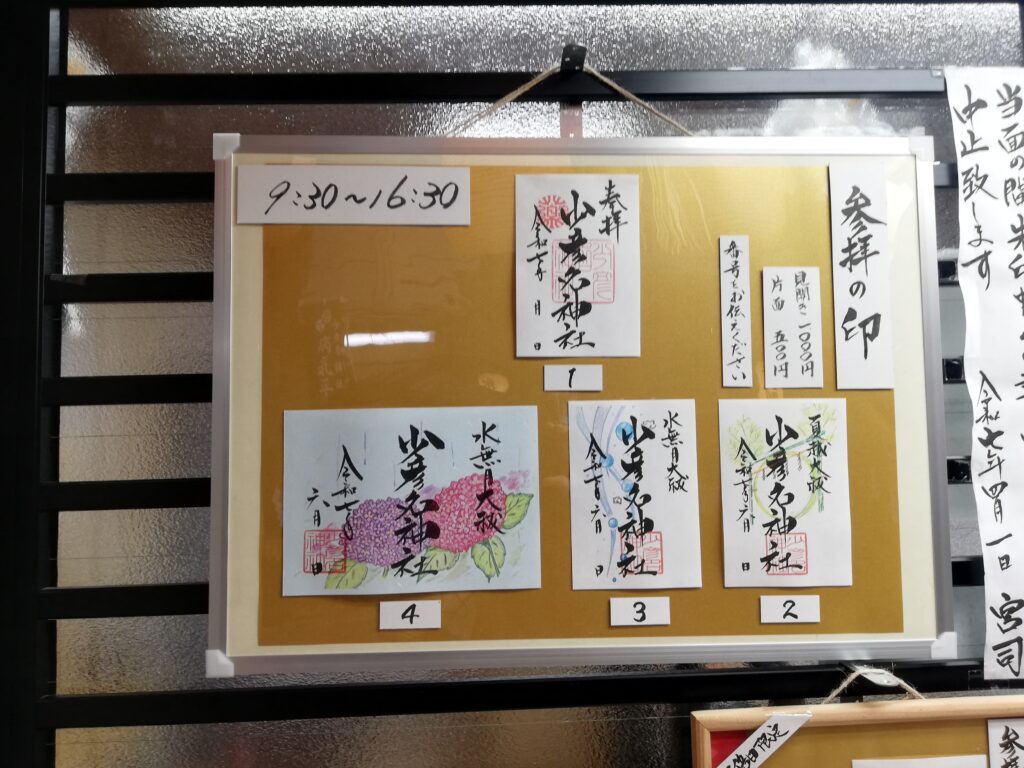

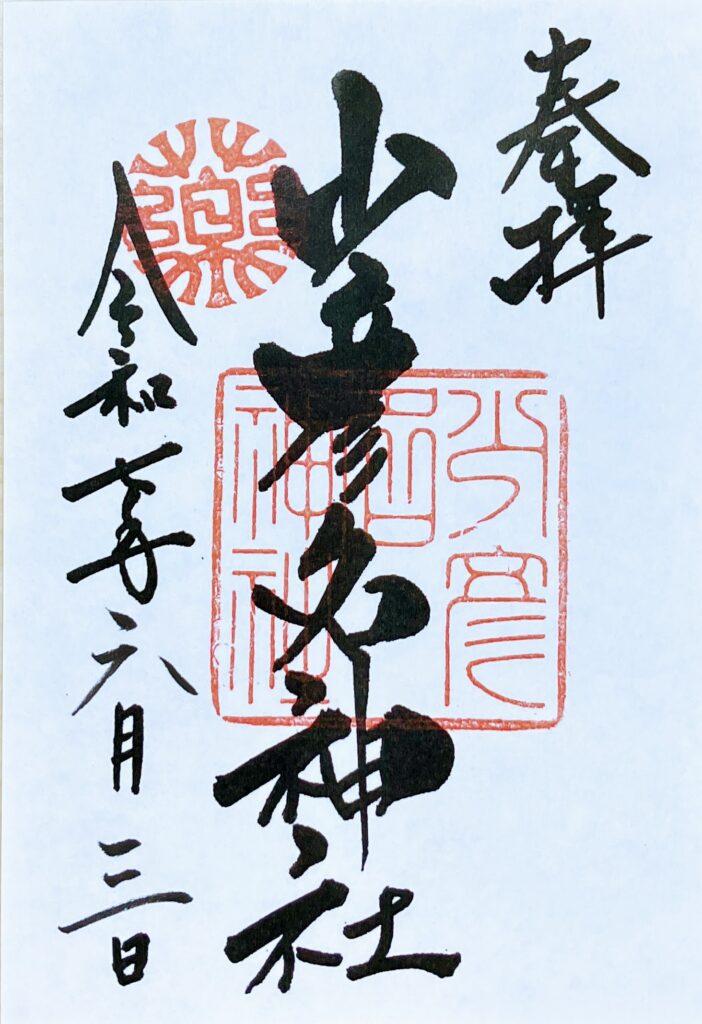

御朱印は通年のもののほか、季節限定のデザインも用意されており、いつ訪れても新たな楽しみがあるのがうれしい。訪れた6月限定の御朱印として、見開きタイプの「紫陽花」や「水無月大祓」「夏越大祓」が用意されていた。今回は最もシンプルな御朱印をいただくことにした。

書き置きで、初穂料は500円。「薬」の朱印が大きく押されており、薬の神を祀る神社ならではの力強さが感じられる。

御朱印を無事にいただき、帰りは「薬」と書かれた提灯が連なる参道を通って境内を後にする。絵馬掛けにはびっしりと絵馬が奉納されており、多くの人々がこの社に願いを託してきたことがわかる。

薬の町に根差し、人々の健康を見守ってきた少彦名神社。御朱印を手に、また一つ、大切な記録を刻むことができた。

愛らしい虎の絵で縁起もUP!少彦名神社にぴったりの御朱印帳

今回のリポートはいかがだったでしょうか。

ご紹介したように「張子の虎」で知られる少彦名神社。せっかくなら、御朱印帳も虎づくしでそろえてみませんか?

おすすめしたいのがこちら、伊藤若冲の『虎図』をモチーフにした御朱印帳です。

かわいらしさの中に気品も感じられる、若冲らしい独特のタッチが魅力。表紙・裏表紙に2種類の『虎図』がデザインされていて、1冊で異なる表情の虎が楽しめるのもポイントです。

サイズは使いやすい横11.2cm×縦16cm。書き置き御朱印の収納にもぴったり。ビニールカバー付きで、参拝中の持ち歩きも安心です。

少彦名神社の御朱印をきっかけに、虎モチーフの御朱印帳で気分をさらに盛り上げてみてはいかがでしょうか!

ステキな御朱印帳を片手に、楽しい御朱印集めに出かけましょう!

神社やお寺に行くたびに、その雰囲気や歴史に触れるのってワクワクしませんか?そんな旅の思い出をカタチに残せるのが御朱印です!力強い筆文字や、神社ごとに異なる印影など、御朱印の1つ1つには訪れた場所の個性やストーリーがギュッと詰め込まれています。そして、御朱印帳をパラっと開けば、訪れた際の風景や空気感が一瞬で蘇ります!

御朱印はただの記念スタンプではありません。その神社やお寺とのご縁を結ぶ大切な証。そして何より、御朱印は集める楽しさがどんどん増していくアイテムです!さらに、自分がお気に入りのデザインの御朱印帳を選べば、気分もよりアップすること間違いなし♪ 1冊、また1冊と増えていくたびに、自分だけのコレクションが増えていくのも嬉しいポイントです!

せっかく神社やお寺を巡るなら、お気に入りの御朱印帳を片手に、楽しく御朱印集めを始めてみませんか?

これから御朱印集めを始める方にぜひお勧めしたい「初めての御朱印帳」はこちらからチェック!

さらに!さらに!!

日宝では、神社仏閣様やデザイン会社様など向けに、オリジナル御朱印帳の製作サービスを承っております!デザインのご要望はもちろん、表紙素材や製本仕様に至るまで、製本会社ならではの知識とクオリティでご提案いたします。

「こんな御朱印帳を作ってみたい」「まだイメージが固まっていないけれど相談してみたい」

そんな段階でも構いません。どんなご希望でも丁寧にヒアリングし、企画から製作まで一緒に形にしてまいります。

まずはお気軽にお問い合わせください。

詳しくは下記のページをクリック♫

日宝綜合製本株式会社

岡山県岡山市中区今在家197-1(各所在地を見る)

『ばけばけ』ロケ地として登場【八重垣神社】の見どころと御朱印を紹介

『ばけばけ』ロケ地として登場【八重垣神社】の見どころと御朱印を紹介