こんにちは!

全国各地のご朱印、お城印集めが趣味の神宮寺城一郎です!

御朱印帳づくりに携わる者として、参拝の楽しみや寺社の魅力を少しでも深くお届けできればと思っています。

今回足を運んだのは、奈良県の「春日大社」です。平安時代を彷彿とさせる朱色の建造物が印象的な神社です。全国の春日神社の総本社であり、摂社末社の数はなんと62社!祀られている神様とそのご利益も多岐にわたります。

この記事では、春日大社を実際に歩いて感じた魅力や見どころ、参拝のポイント、そして御朱印の魅力や頂き方を、エピソードを交えながらご紹介していきます。どうぞ最後までお付き合いください。

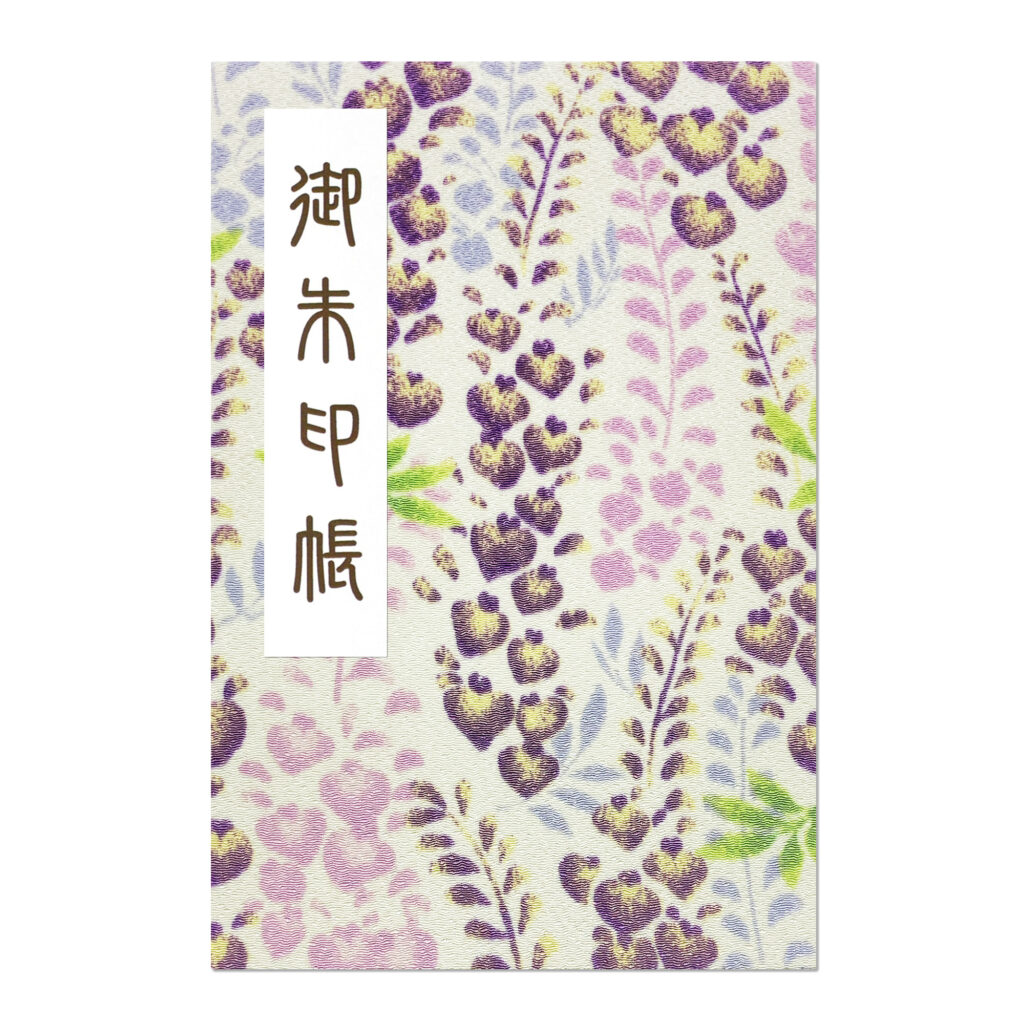

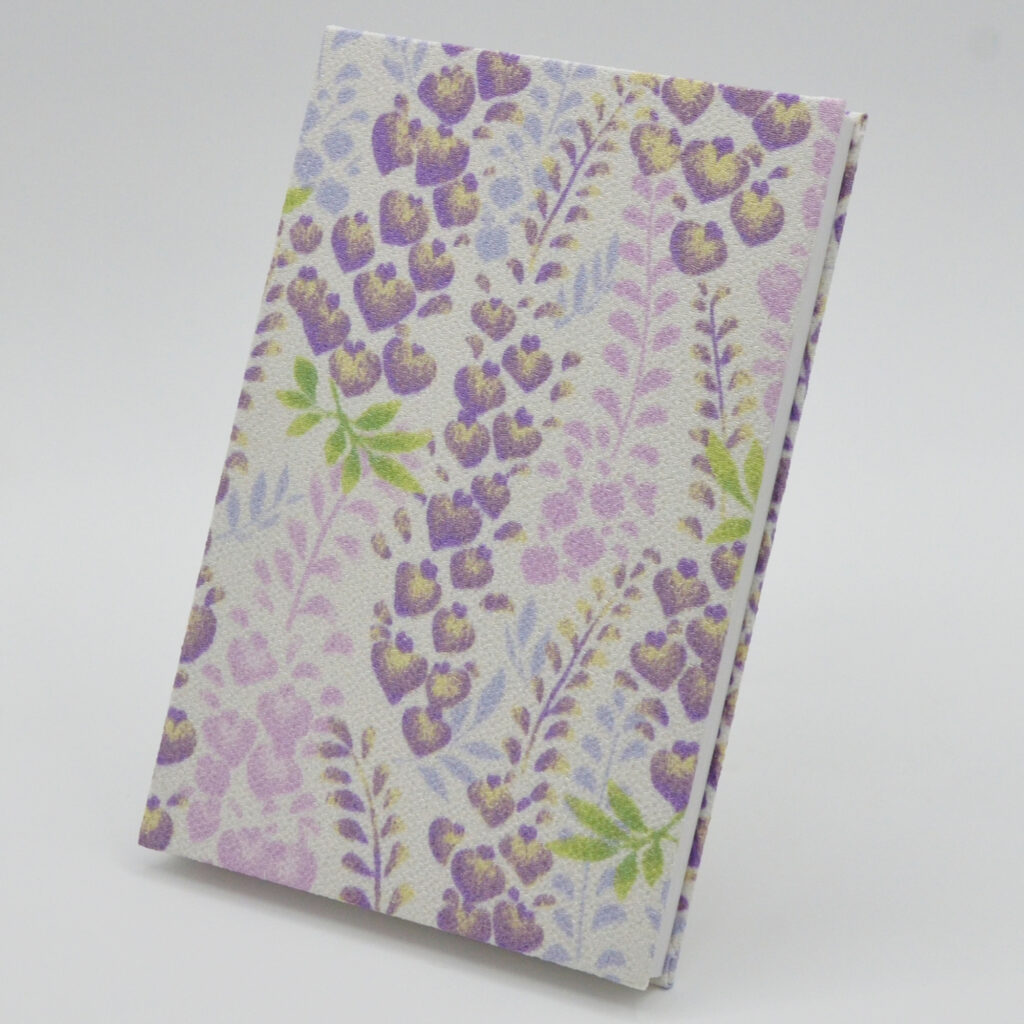

春日大社の社紋に用いられているのが「下がり藤」。春日大社と藤の関わりは深く、境内にある樹齢800年とも伝わる「砂ずりの藤」は、花房が砂に届くほどに長く垂れる名木として知られています。さらに、春日大社は古くから藤原氏の氏神を祀る神社。藤原の「藤」の文字に象徴されるように、藤の花は春日大社を語る上で欠かせない存在です。そんな由緒やエピソードを背景に、春日大社参拝におすすめしたい御朱印帳がこちら。

春日大社参拝に持参したい御朱印帳

藤柄の御朱印帳

春日大社参拝の記念にふさわしい「藤柄の御朱印帳」は、上品な光沢の布地に咲く藤の花が、手に取るたびに気品を感じさせる一冊。職人が丁寧に仕立てた日本製で、丈夫さと美しさを兼ね備えた仕上がりです。

春日大社の神々しい朱色の社殿に、この藤模様が美しく映えます。ご縁を結び、幸せを呼ぶ花としても知られる藤の御朱印帳に、ぜひ春日大社の御朱印をいただいてみてください。

この御朱印帳はAmazonや楽天市場でも購入できます。気になる方はチェックしてみてください。

それでは、春日大社の魅力を一緒に巡っていきましょう!どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください!

春日大社のアクセスと基本情報

【春日大社の所在地】

〒630-8212 奈良県奈良市春日野町160

【春日大社の電話番号】

0742-22-7788

【春日大社の拝観時間】

●3月~10月 6時30分~17時30分

●11月~2月 7時~17時

※お札・御守り・御朱印などは通年9時〜閉門まで

【春日大社へのアクセス】

近鉄奈良駅より

●徒歩約25分

●奈良交通バス「春日大社表参道」下車、徒歩約10分

●奈良交通バス「春日大社本殿」下車すぐ

【春日大社の駐車場】

●料金 普通車1台につき1,500円

●収容台数 バスと乗用車合わせて100台

●営業時間 3月~10月:7時30分~17時、11月~2月:7時30分~16時30分

なお、専用駐車場は時期や混雑状況、祭典の都合などにより、祈祷者専用駐車場になるなど、一般利用ができない場合があるので注意しましょう。また、入口が1箇所しかなく、バスの出入りで待ち時間が発生することもあります。

専用駐車場が満車の場合には、周辺の民営駐車場を利用してください。

さらに、駐車場を利用すると「交通安全祈祷証」を受け取ることができます。車のナンバーや住所などを記入して祈祷所に持参すると、交通安全のご祈願をしていただける仕組みになっています。祈祷を終えると、かわいらしい鹿の形をした交通安全ステッカーも授与されます。

春日大社のご由緒

春日大社は、奈良時代の神護景雲2年(768年)に称徳天皇の勅命によって創建された、全国に約3,000社ある春日神社の総本社です。奈良市・御蓋山(みかさやま)の麓に鎮座し、古都奈良の象徴として深い歴史を今に伝えています。

起こりは奈良時代の初め、平城京の鎮護を祈って、茨城県・鹿島神宮の武甕槌命(たけみかづちのみこと)を御蓋山山頂にお迎えしたことに始まるといわれています。のちに現在の地に社殿を造営し、香取神宮から経津主命(ふつぬしのみこと)、枚岡神社から天児屋根命(あめのこやねのみこと)と比売神(ひめがみ)をあわせ祀ったそうです。

平安時代には皇族や貴族の「春日詣」が盛んとなり、20年ごとに社殿を建て替える「式年造替」の制度を確立。社殿は朱塗りの華やかな「春日造」となり、現在にもその姿を伝えています。やがて中世以降は武家や庶民の信仰も集め、全国に春日神社が広まったものと考えられています。

境内には約3,000基もの釣燈籠や石燈籠が並び、2月節分と8月の「万燈籠」ではすべての燈籠に灯がともされます。その幻想的な光景は、春日大社の神秘と信仰の深さを象徴するもの。世界遺産「古都奈良の文化財」の一つとして、今も多くの人々に崇敬されています。

●ご祭神

武甕槌命(タケミカヅチノミコト)、経津主命(フツヌシノミコト)、天児屋根命(アメノコヤネノミコト)、比売神(ヒメガミ)

●ご利益

家内安全、安産・病気平癒、身体健全

ここから「春日大社」の参拝リポートがスタート!

平安時代にタイムトリップ!【春日大社】の見どころ

多くの人と鹿でにぎやかな参道を「春日大社」に向かって歩く。「春日大社まで1.1km」という案内の表示があった。

【春日大社参道】原始の森に包まれた神の小径

交差点の左前方に「春日大社参道」と刻まれた石標と大きな春日大社の写真があった。その参道を歩く。

暑いなか、左右と上から緑で覆われた道を歩くのは涼しくて気持ちがいい。

参道の両側には、ムクロジの大木や池のほか、「飛火野の大楠」「鹿苑」「萬葉植物園」などの見どころも点在している。かつて藤原氏をはじめとする貴族たちが華やかな行列をなして歩いたという道で、自然と歴史の息づかいを感じながらゆっくりと進む。

この春日大社は、平城宮跡、東大寺、薬師寺、唐招提寺、興福寺、元興寺の7つの建造物と、今歩いている春日山の原始林と合わせて、1998年に「古都奈良の文化財」として世界遺産に登録されている。そう、ここは原始林の森なのだ。

歩いていると多くの鹿が出迎えてくれる。

【朱色の鳥居と神鹿の像】春日の森に宿る神の使いと古歌の情景

神聖な気配に包まれた森の中をしばらく進むと、緑に映える朱色の鳥居が見えてきた。その手前には、天皇の行幸や貴族の参詣の際に牛車や馬をつないでいた「車舎(くるまやどり)」があり、そこから先は徒歩で参詣したと伝えられている。

鳥居の左手前には神鹿の像があった。

春日大社のHPによると、「奈良時代に神様が常陸国から御蓋山へお越しになるとき白鹿にお乗りになって来られたことから、春日神鹿は神様のお供であり、神の使いとして大切に扱われるようになった」とある。「御蓋山」は「みかさやま」と読み、「三笠山」「御笠山」とも書き、春日山の前山でこの御蓋山も含めて春日山というそう。現在、鹿は奈良公園を中心とした地域に1,300頭が生活していると書かれている。

さて、「春日」「三笠」という言葉で思い出すのが、百人一首にもある阿倍仲麻呂の和歌「天の原 ふりさけみれば春日なる 三笠の山に出でし月かも」という歌だ。

阿倍仲麻呂は奈良時代の遣唐使の一人。とても優秀な人で、留学生にもかかわらず、科挙の試験に通り唐の役人になり、時の唐の最高権力者である玄宗皇帝に重用され、帰国を試みるも難破・漂着し、玄宗・粛宗・代宋の3人の皇帝に仕え、結局、帰国はかなわず、19歳から生涯を閉じる73歳まで唐で過ごし、駐唐大使的な役割をした人物である。この歌は、仲麻呂が自分のふるさとを思い出して詠んだものとして伝わっている。

この鳥居は二の鳥居にあたる。一礼をして鳥居をくぐる。

【伏鹿手水所】

鳥居をくぐった左手にある「伏鹿手水所」で手を浄めて参道を歩く。

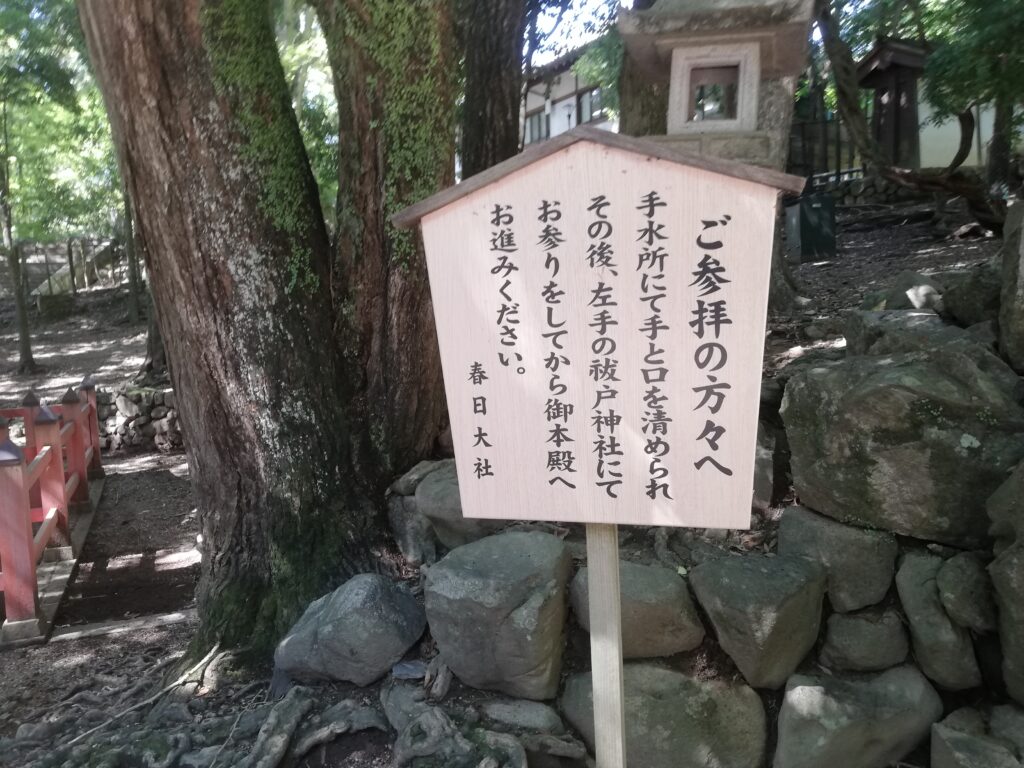

手水所の傍に建てられた案内板には「祓戸神社(はらえどじんじゃ)へお参りして身を清めてから進むように」と書かれてあった。

【末社・祓戸神社】罪やけがれを祓い、心身を清める古社

「祓戸神社」は、奈良時代後期(神護景雲4年・770年)に創建されたと伝わる古社。ご祭神は祓戸四神の一柱・瀬織津姫神(せおりつひめのかみ)。あらゆる罪やけがれを水に流して清め、人々を幸福へと導く神として崇敬を集めてきたという。

春日祭では、勅使がまずこの祓戸神社でお祓い(祓戸の儀)を受けてから大宮に進むのが古来のならわし。6月の「夏越大祓式」や12月の「年越大祓式」もこの社で行われ、知らず知らずのうちに積もった罪や穢れを祓い清める神事として受け継がれている。

社殿は流造(ながれづくり)の檜皮葺(ひわだぶき)。簡素ながらも端正な姿を見せ、春日大社の起源と祓の信仰を今に伝えている。

【石灯籠】苔むす灯が語る長き歴史と信仰

南門へ向かって歩いていると、道の左右にものすごい数の石燈籠が密集している。この燈籠は平安時代より奉納が始まったといわれており、その数は約3,000基だそう。

燈籠には藤原忠通(ふじわらのただみち)が1136年に奉納し、日本国内で2番目に古い石燈籠と言われる「柚木(ゆのき)燈籠」や、藤原頼通(ふじわらのよりみち)が1038年に寄進し、本殿4棟と若宮神社を飾る「瑠璃(るり)燈籠」などがあり、歴史的価値が高い燈籠も多く残されている。

参道の両側に延々と続く石灯籠からは、徳川綱吉や桂昌院、藤堂家などをはじめ、各時代の権力者や人々が信仰を寄せてきたことがうかがえるそうだ。石灯籠の笠に生した苔がその長い歴史を物語っていた。

夜にこの石燈籠が灯った景色はさぞ壮観で幻想的であるに違いない。その光景を一度は見てみたいと思いながら歩く。時折、石灯籠の間から顔を出す鹿がかわいい。

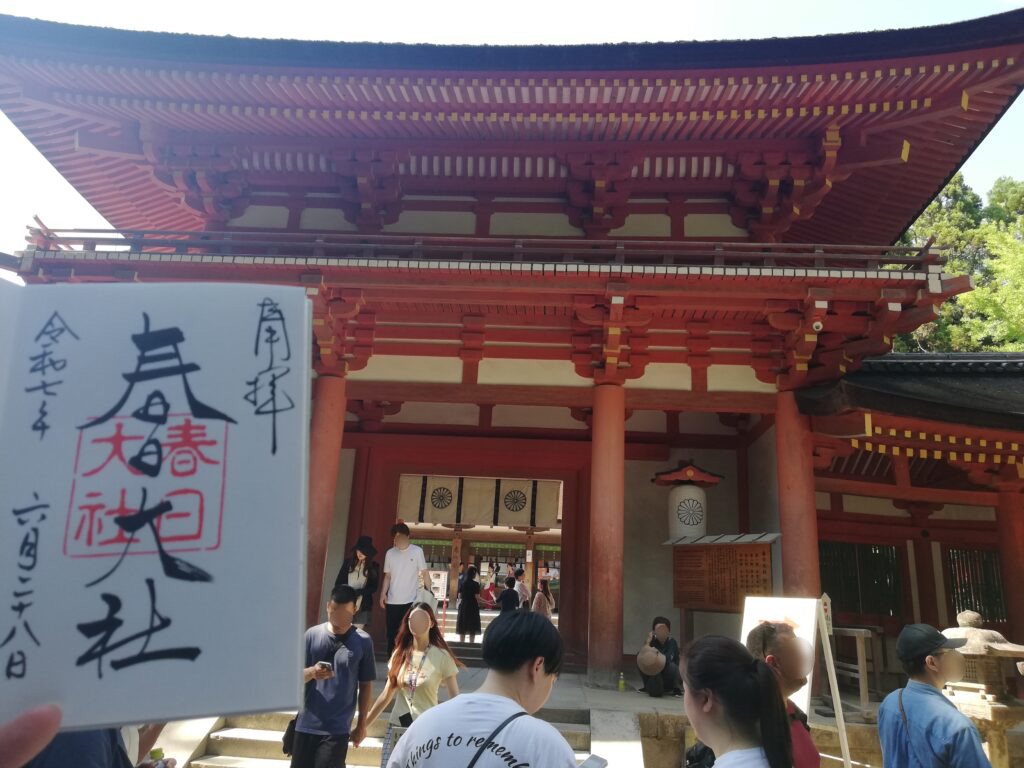

【南門】朱の楼門が迎える春日大社の正面口

榎本神社を過ぎると、すぐ春日大社の南門があった。高さ約12mを誇る楼門で、春日大社最大の門として知られ、国の重要文化財にも指定されている。

南門の周辺にはたくさんの人でにぎわっていた。

1382年から1385年にかけて建立されたと伝わる南門は、入母屋造の檜皮葺で、三間一戸の端正な造りが特徴だ。門の左右には優美な「南回廊」が伸び、全体で一つの調和をなす美しい構成となっている。

古くは春日祭の際、藤原氏以外の勅使がこの門をくぐって奉仕したとも伝えられる。春には周囲の桜が咲き誇り、朱の楼門を背景に華やかな風景を楽しむことができるそうだ。

【参拝所】春日の神々を仰ぐ祈りの空間

一礼をして南門から参拝所に入る。

南門をくぐって正面にある参拝所は、1650年(慶安3年)から1652年(承応元年)にかけて建立されたものとされ、檜皮葺の屋根が美しく調和している。東側2間が「幣殿(へいでん)」、西側3間が「舞殿(ぶでん)」と呼ばれており、幣殿は天皇から奉られた御幣物を一時的に納める場所、舞殿は宮中伝来の御神楽(みかぐら)が奉納された場であったという。幣殿は小組格天井、舞殿は化粧屋根裏と、内部の意匠にも趣があり、春日大社の格式と歴史を感じさせる空間だ。ここから御本殿に向けて参拝を行える。

なお、一般の参拝者は幣殿の前から本殿を参拝するのが慣わし。二拝二拍手一拝で参拝する。

さらに、奥の神聖な区域へ進むことも可能で、右手の「特別参拝入口」から拝観料を納めて入ると、御本殿をはじめ、貴重な建築群や万燈籠の再現などを間近に拝観できるそうだ。静寂に包まれた空間で、より深く春日の神々に祈りを捧げるのも良いだろう。

【砂ずりの藤】春日を象徴する樹齢700年の名藤

参拝所の左側には藤棚が作られていて、その棚から冷たいミストが出て参拝者に涼を授与していた。この藤の木が春日大社の見どころスポットの一つとして有名な「砂ずりの藤」である。5月初旬には花房が1mを超えて垂れ下がり、砂に触れるほどになることからこの名がついたそうだ。

摂関家・近衛家からの献木と伝わり、樹齢はおよそ700年といわれている。『春日権現験記』にも記される由緒ある古藤で、春日大社を象徴する存在となっている。

このほか境内にある「萬葉植物園」には約20品種200本もの藤が植栽されているそうで、見頃には紫の花が風に揺れる壮麗な景観を楽しむことができるらしい。

春日大社の参拝におすすめ!藤柄の御朱印帳

社紋「下がり藤」にちなむ藤の花をあしらった上品な御朱印帳。春日大社参拝をより優雅で特別なものにしてくれます!

【回廊】朱の廊がめぐる平安の雅

御本殿をはじめ主要な社殿をぐるりと囲む「回廊」は、春日大社を象徴する建築美のひとつである。朱塗りの柱と梁が連なる光景は、まるで平安の世へと迷い込んだかのような優雅さを感じさせる。

南回廊には授与所が設けられ、お札やお守り、御朱印を授与している。西回廊には「内侍門」「清浄門」「慶賀門」の3つの門が並び、いずれも重要文化財に指定されている。

とりわけ東回廊に吊るされた無数の釣燈籠(つりどうろう)は圧巻で、藤原氏をはじめ歴代の貴族や信仰者たちが奉納したものも多い。2月と8月の「万燈籠」では、これらすべてに灯がともり、幻想的な光に包まれるその光景はまさに神域そのものである。

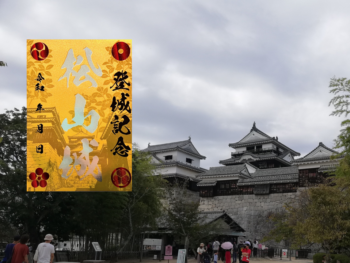

バリエーションは4種類!春日大社の御朱印

回廊を歩いたあと、御朱印をいただきに南回廊の授与所へ足を運ぶ。

春日大社の御朱印は全部で4種類。南回廊の授与所でいただけるのがスタンダードな「春日大社」と墨書きされた御朱印。通常は直書きしてくれるが、混雑が予想される日などは書き置きでの授与となるそうだ。このほか、夫婦大國社の授与所に行くと、「春日若宮」「夫婦大國社」「金龍神社」の3種類が受けられる。こちらは書き置きでの授与のみ。初穂料はそれぞれ500円。

御朱印をいただいた後は、春日大社の境内に点在する摂社・末社を巡ることにする。

【八雷神社(八龍神社)】雷と雨を司る、春日の守護神

御本殿の鬼門を守護するのが「八雷神社(八龍神社)」である。ご祭神は八雷大神(やいかづちのおおかみ)、すなわち八大龍王とも称され、雷と黒雲を自在に操る神として知られる。

古くは農耕の守護神として、日照りや雨不足の際に人々が雨乞いを行い、豊穣を祈ったと伝えられる。また雷を司る神の力にあやかろうと、現代では電気・エネルギー関連の企業からも厚く崇敬を受けているそうだ。

春日の社殿群の中でも、自然の恵みと畏れを象徴する存在として静かに祀られている社である。

【鳴雷神社(香山龍王社)】水を司る龍神、永遠に枯れぬ聖なる池

御本殿の背後、山の水源に鎮まるのが「鳴雷神社(香山龍王社)」である。ご祭神は天水分神(あめのみくまりのかみ)、別名・春日龍神として宮中でも水神として崇められてきたという。

奈良時代から続く古社で、豊かな水の恵みをもたらす守護神として篤く信仰されているのだとか。社殿の奥には長い石段が続き、その先に広がる「龍王池」は、いかなる干ばつの年も水が絶えないと伝わる神秘の池とされる。

静寂の森に佇むこの社は、春日の山に宿る水の力を今も感じさせる霊験あらたかな場所だ。

【春日若宮】御子神を祀る、智慧と芸能の守護社

御本殿(大宮)の御子神・天押雲根命(あめのおしくもねのみこと)を祀るのが「春日若宮」である。水を司り、智慧・芸能・学問を導く神として信仰されている。

平安時代後期、天候不順や疫病が続いた折に、白河上皇・鳥羽上皇・藤原忠実・藤原忠通によって創建されたと伝わる。御蓋山の麓に点在するお社の中心に位置し、古くから多くの人が神めぐりを行ってきた聖域である。

春日若宮の本殿と拝舎はいずれも重要文化財に指定されている。また、1135年の創建翌年から続く「春日若宮おん祭」は、国の重要無形民俗文化財に指定されており、900年近い歴史を誇る奈良を代表する伝統行事である。

春日大社には、御本殿の神々とは別に62の摂社・末社が祀られており、そのうちこの春日若宮を中心とした15の社には、「人生で出会うあらゆる難所をお守りくださる神々」が鎮座している。これら15の社を、良縁や開運、商売繁盛、延命長寿といったご利益を祈願しながら巡拝する「若宮十五社めぐり」も春日大社参拝の名物として親しまれている。

所要時間はおよそ30分から1時間ほど。最後に夫婦大國社で満願の奉告を行うと、御朱印とお守りが授与される。春日の森の中を歩きながら、静かな祈りに包まれる神聖な時間を過ごせるのでおすすめだ。

【夫婦大国社(めおとだいこくしゃ)】夫婦の大国様を祀る良縁の社

若宮十五社の一つとして特に人気を集めるのが「夫婦大国社」。ご祭神は大国主命(おおくにぬしのみこと)とその妻・須勢理姫命(すせりひめのみこと)。日本で唯一、夫婦の大国様を祀る神社として知られ、良縁・夫婦円満・家内安全のご利益を求めて多くの参拝者が訪れている。

「若宮十五社めぐり」の受付と満願奉告の場でもあり、最後にここで参拝を終えるのが習わし。須勢理姫命が手にしゃもじを持つことから、古くよりしゃもじを奉納する風習が残り、家庭円満や良縁成就を願う人々の祈りが今も絶えない。

【三十八所(さんじゅうはっしょ)神社】若宮の神を迎える「おん祭」ゆかりの地

「若宮十五めぐり」第7番納札社の「三十八所神社」は、春日大社の摂社・若宮神社に関わる神聖な場所であり、12月17日に行われる「春日若宮おん祭」の祭場として知られている。春日大社の本殿から離れた地に設けられたこの「お旅所」は、祭の際に若宮の神が一時的に滞在する場所として、古くから信仰を集めてきたという。

おん祭では、お旅所にお迎えした若宮の神にさまざまな芸能が奉納され、千年近い歴史を誇る奈良を代表する伝統行事となっている。また、かつて観客が芝生に座って奉納芸能を鑑賞したことから、「芝居」という言葉がこの場所に由来すると伝えられているそうだ。

【佐良気(さらけ)神社】蛭子神を祀る商売繁盛の守り神

「若宮十五めぐり」第8番納札社が「佐良気神社」。赤い柵に囲まれた境内はこぢんまりとしながらも厳かな雰囲気を漂わせ、東の深い森を背に建つ社殿は、まるで城郭の石垣の上に立つかのような威厳を感じさせる。

ご祭神は蛭子神(ひるこのかみ)。イザナギ・イザナミの最初の御子神であり、流れ着いた先で「えびす三郎」として祀られたと伝わることから、商売繁盛や交渉成立の神として厚く信仰されている。

毎年1月10日には「春日の十日えびす」が行われ、金色の烏帽子をかぶった福娘が吉兆笹や縁起物を授与する。普段は静かな社がこの日は多くの参拝者で賑わい、春日の人々に根付いた信仰の深さが感じられる。

【金龍(きんりゅう)神社】禁裏の御鏡に由来する金運招福の社

「若宮十五めぐり」第14番納札社の「金龍神社」は、金運・財運をもたらす神として広く信仰されている。ご祭神は金龍大神(きんりゅうおおかみ)で、南北朝時代に後醍醐天皇がこの地に宮中の御鏡を奉安し、天下泰平を祈願したことに始まると伝わっている。天皇の象徴である龍と、春日の龍神信仰が結びついたことから「禁裡殿(きんりでん)」とも呼ばれ、のちに「金龍神社」となったそうだ。

小ぶりながら朱塗りが鮮やかな社殿には、願いを託す絵馬が数多く掛けられており、再訪する参拝者も多い。

ここでは珍しい「お百度参り」ができることでも知られ、社殿の周囲を100回歩いて願いを祈念する独自の作法が伝わる。

お百度参りは夫婦大國社の授与所で受付けており、初穂料を納めると数取紐と作法書を授与される。家族や友人と願いを分け合って歩まれる参拝者も見られ、金龍大神のご神徳とともに静かな祈りの時間を過ごすことができる。

【宗像(むなかた)神社】芸能と福徳を授ける弁財天の社

「若宮十五めぐり」第10番納札社の「宗像神社」には、市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)をお祀りしている。市杵島姫命は宗像三女神の一柱であり、水と芸能を司る神として知られるほか、七福神の弁財天と同一視される女神でもある。

芸能や音楽の上達、さらには福徳・財運をもたらす神として信仰されている。清らかな気に満ちた社前に立つと、芸や学びに励む人々をそっと後押ししてくれるような、優しい神気が感じられる。

【紀伊神社】生命を育む樹神と伊勢神宮を遥拝する聖地

「若宮十五めぐり」第11番納札社の「紀伊神社」には、五十猛命(いたけるのみこと)、大屋津姫命(おおやつひめのみこと)、抓津姫命(つまつひめのみこと)の三柱が祀られている。万物の生気と命の根源を守護する神々として崇敬を集めてきた。

主祭神・五十猛命は素盞鳴命の御子神で、紀伊の国へ樹木の種をもたらしたと伝わる樹神。近世には「奥の院」とも称され、自然の生命力を象徴する社として信仰されている。

境内の手前には二つに割れた大石があり、「伊勢遥拝石」と呼ばれている。鎌倉時代の記録にも登場し、この間に立って拝むと伊勢の神宮の方角にあたるという。伊勢信仰の名残をとどめると同時に、古代の磐座信仰を伝える貴重な遺構でもある。

【龍王珠石(りゅうおうしゅせき)】龍神の尾玉を祀る、霊験あらたかな聖地

紀伊神社の横に静かに佇む「龍王珠石」は、八大龍王の3番目・娑加羅龍王(しゃかつらりゅうおう)の第三王女、善女龍王をお祀りする場所である。龍王の強い霊力を宿す「尾の玉」がこの地に納められていると伝わり、古くから龍神信仰の聖地として多くの参拝者が訪れてきたという。

江戸時代の『奈良名所絵巻』にもその姿が描かれており、積まれた石に手を合わせる人々の姿は今も絶えない。向かいには伊勢神宮への遥拝所があり、石の間から伊勢の方向を拝むことができる。これは、古来より三笠山周辺に根付く「磐座信仰」を今に伝えるものでもある。

なお春日大社では、「龍王珠石」を含む「金龍神社」「鳴雷神社(香山龍王社)」「八雷神社」「龍王社」を巡拝する「五大龍神めぐり」も行われている。夫婦大國社で祈願札を受け取り、願い事を記して5社を巡れば、満願の証として印と御朱印が授与される。春日の龍神信仰を肌で感じられる厳かな霊場だ。初穂料は1回1200円で所要時間は45分ほど。

【若宮大楠(わかみやのおおくす)】千年の時を生きる奈良随一の巨樹

春日若宮の正面にそびえ立つのが、奈良県でも屈指の巨樹「若宮大楠」である。幹周はおよそ11.5メートルにも達し、県内で一、二を争う大きさを誇るそうだ。元々は3本の苗木が一体となって成長したと伝わり、神功皇后お手植えの木ともいわれている。

享保4年(1719)の大雪で上部が折れた記録が残っており、その時以来、幹を斜めに伸ばした現在の姿になったとされる。長い年月を経てもなお力強く根を張り続けるその姿は「千歳楠(ちとせぐす)」とも呼ばれ、春日若宮の社前に厳かな風格を添えている。

深い森と御間道の景観の中で、この大楠はまるで春日の悠久の歴史を静かに見守っているかのように感じた。

藤の花を象った気品ある一冊!春日大社にぴったりの御朱印帳

今回のリポートはいかがだったでしょうか。

春日大社の参拝にふさわしい一冊としておすすめしたいのが、この「藤柄の御朱印帳」です。藤とゆかりのある神社は全国にありますが、春日大社もその代表格とも言えます。社紋の「下がり藤」や、境内に咲く名木「砂ずりの藤」は、藤原氏の氏神としての歴史を象徴しています。社殿の朱色に映える藤の花は、まさに春日の神々しさを映したモチーフといえるでしょう。

上品な光沢を放つ布地に、流れるように咲く藤を描いたこの御朱印帳は、手にするだけで心が華やぐ逸品。職人が一冊ずつ丁寧に仕立てた日本製で、丈夫さと美しさを兼ね備えています。

藤は古来より縁結びや幸福を象徴する花。春日大社でいただく御朱印を収めるにふさわしい、特別な一冊です。参拝の思い出に、そしてご縁を結ぶ御守りとして、ぜひ手に取ってみてください。この御朱印帳はAmazonや楽天市場でも取り扱いがありますので、気になる方はぜひチェックしてみてください!

ステキな御朱印帳を片手に、楽しい御朱印集めに出かけましょう!

神社やお寺に行くたびに、その雰囲気や歴史に触れるのってワクワクしませんか?そんな旅の思い出をカタチに残せるのが御朱印です!力強い筆文字や、神社ごとに異なる印影など、御朱印の1つ1つには訪れた場所の個性やストーリーがギュッと詰め込まれています。そして、御朱印帳をパラっと開けば、訪れた際の風景や空気感が一瞬で蘇ります!

御朱印はただの記念スタンプではありません。その神社やお寺とのご縁を結ぶ大切な証。そして何より、御朱印は集める楽しさがどんどん増していくアイテムです!さらに、自分がお気に入りのデザインの御朱印帳を選べば、気分もよりアップすること間違いなし♪ 1冊、また1冊と増えていくたびに、自分だけのコレクションが増えていくのも嬉しいポイントです!

せっかく神社やお寺を巡るなら、お気に入りの御朱印帳を片手に、楽しく御朱印集めを始めてみませんか?

これから御朱印集めを始める方にぜひお勧めしたい「初めての御朱印帳」はこちらからチェック!

さらに!さらに!!

日宝では、神社仏閣様やデザイン会社様など向けに、オリジナル御朱印帳の製作サービスを承っております!デザインのご要望はもちろん、表紙素材や製本仕様に至るまで、製本会社ならではの知識とクオリティでご提案いたします。

「こんな御朱印帳を作ってみたい」「まだイメージが固まっていないけれど相談してみたい」

そんな段階でも構いません。どんなご希望でも丁寧にヒアリングし、企画から製作まで一緒に形にしてまいります。

まずはお気軽にお問い合わせください。

詳しくは下記のページをクリック♫

日宝綜合製本株式会社

岡山県岡山市中区今在家197-1(各所在地を見る)

奈良【興福寺】の見どころと御朱印!五重塔・阿修羅像・国宝館などを堪能

奈良【興福寺】の見どころと御朱印!五重塔・阿修羅像・国宝館などを堪能