こんにちは!

オリジナル御朱印帳の制作や、かわいい&カッコいい御朱印帳を手がけている日宝綜合製本の松尾です(^_^)/

御朱印帳づくりに携わる者として、参拝の楽しみや寺社の魅力を少しでも深くお届けできればと思っています。

今回訪れたのは、前回の薬師寺に続き奈良の名刹として名高い「興福寺(こうふくじ)」です。

奈良公園の一角にあり、五重塔をはじめとする優美な伽藍が印象的なこのお寺は、藤原氏の氏寺として栄えた歴史を持ち、古都奈良の象徴ともいえる存在です。鹿たちが境内をのんびりと歩く光景も奈良らしく、訪れるだけでどこか穏やかな気持ちにさせてくれます。

実際に足を運んでみると、荘厳さとやさしさが同居する独特の雰囲気に包まれ、心がすっと落ち着くのを感じました。国宝や重要文化財が数多く残る寺院でありながら、観光地らしいにぎわいと静かな信仰の時間が見事に調和している場所です。

この記事では、そんな興福寺の見どころや歴史、御朱印の特徴などについて、実際に歩いたエピソードを交えながらご紹介していきます。どうぞ最後までお付き合いください。

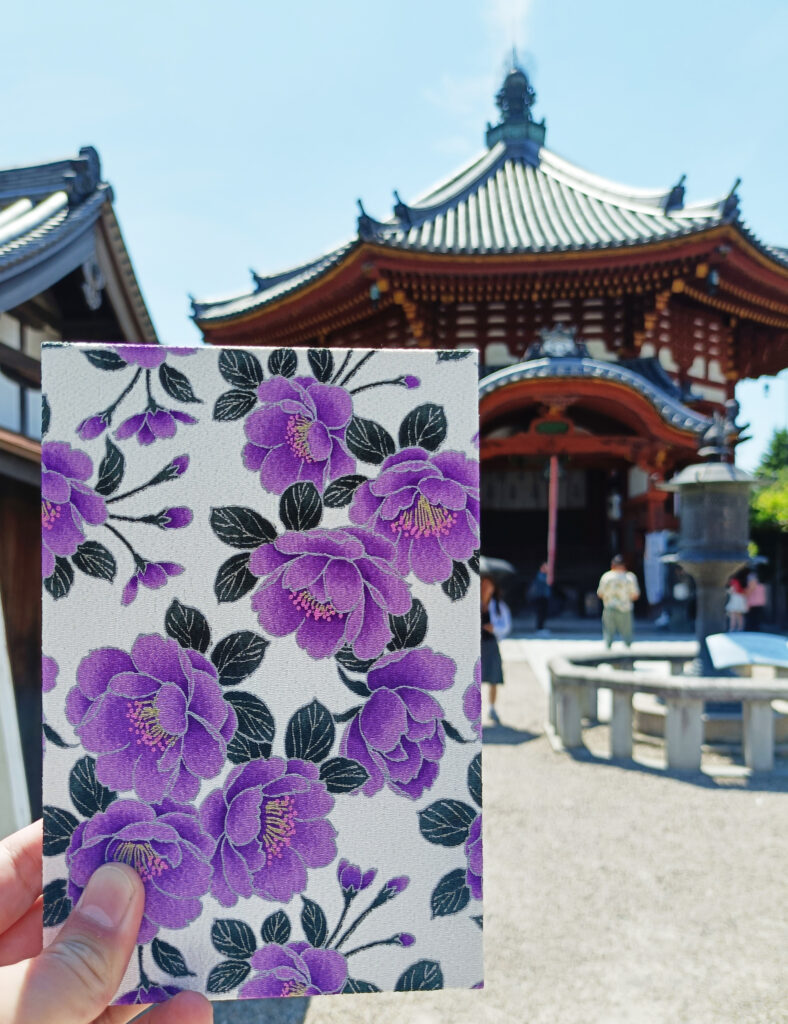

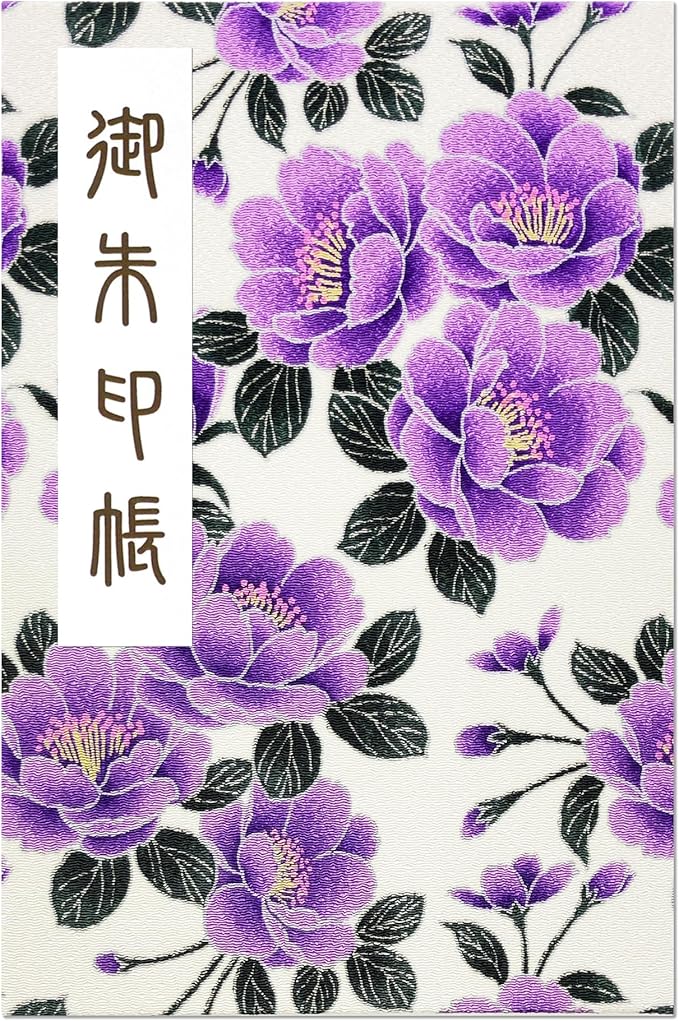

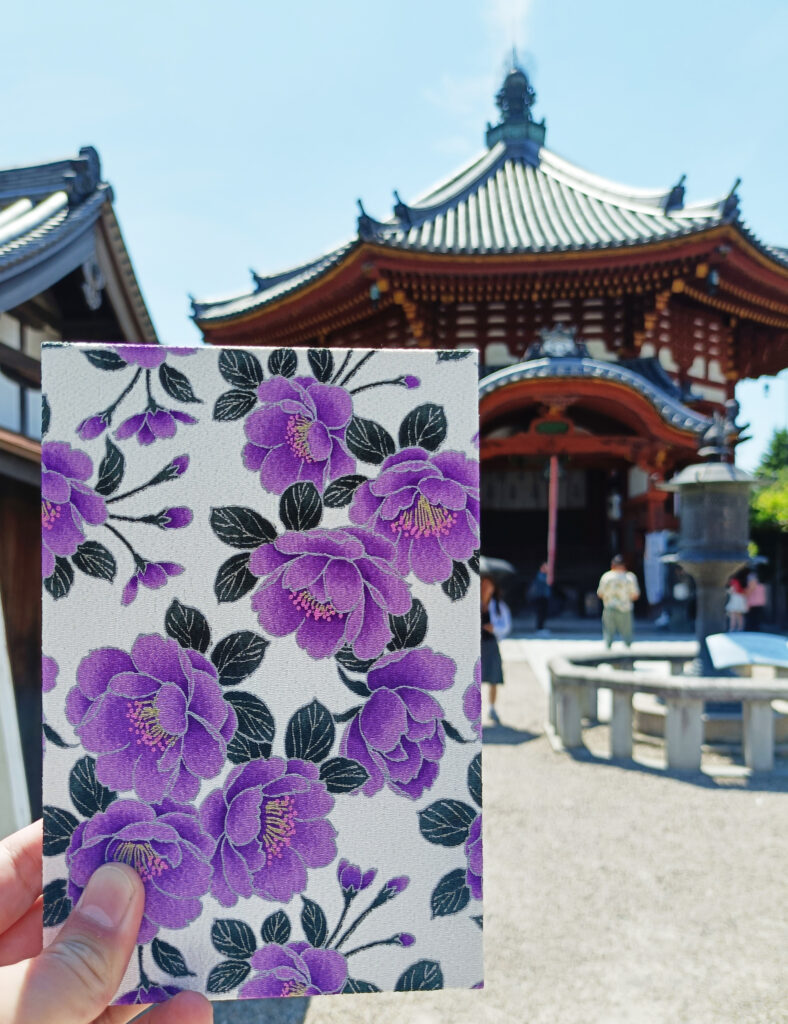

興福寺への参拝にぜひおすすめしたいのが、日宝綜合製本の人気シリーズ『八重桜柄』をあしらった御朱印帳です。

興福寺には、和歌「いにしへの奈良の都の八重桜」にちなみ、境内に「ナラノヤエザクラ」が植えられています。古の都・奈良を象徴する花として知られるこの桜は、興福寺ゆかりの地にふさわしい優雅さと気品を感じさせてくれます。八重咲きの花が幾重にも重なり合う姿は、奈良の悠久の歴史や文化の厚みを思わせ、まさに興福寺の佇まいと響き合う存在です。

興福寺参拝に持参したい御朱印帳

八重桜柄の御朱印帳

表紙には、興福寺の境内に咲く「ナラノヤエザクラ」にちなんだ、幻想的な「紫の八重桜」をあしらった一冊です。古都奈良を象徴する八重桜の優雅さを、実際にはありませんが、古来より高貴な色とされてきた紫で表現。可憐な文様との調和がなんとも雅やかで、持つ人の心を華やかにしてくれます。

光沢のある布地が放つ上品な輝きと、日宝綜合製本ならではの丁寧な仕立ても魅力。興福寺の伽藍を巡りながら、この御朱印帳を手に御朱印をいただくひとときは、まさに奈良の春を感じる特別な時間となるでしょう。

この八重桜柄の御朱印帳が気になる方は、下記リンクからぜひチェックしてみてくださいね!

それでは、興福寺の魅力を一緒に巡っていきましょう!どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。

興福寺のアクセスと基本情報

【興福寺の所在地】

〒630-8213 奈良市登大路町48番地

【興福寺の電話番号】

0742-22-7755

【興福寺の拝観時間】

9時~17時(入堂・入館は16時45分まで)

【興福寺の拝観料】

●興福寺3カ所共通拝観券(中金堂・東金堂・国宝館)

大人・大学生1,600円、高校生・中学生1,100円、 小学生600円

※販売は9時~16時まで

※16時以降は、各堂宇の単独券のみの販売となります。

●中金堂

大人・大学生500円、高校生・中学生300円、小学生200円

●東金堂

大人・大学生500円、高校生・中学生300円、小学生200円

●国宝館

大人・大学生900円、高校生・中学生800円、小学生500円

各拝観料は現金のみなので注意しましょう。

【興福寺へのアクセス】

●JR奈良駅から徒歩約15分、もしくは奈良交通バスで約7分

●近鉄奈良駅から徒歩約5分

【興福寺の駐車場】

●営業時間 9時~17時

●駐車料金 乗用車(普通・軽自動車) 2,000円/回

●駐車可能台数 普通車46台

興福寺の御由緒

興福寺は、法相宗の大本山として知られる名刹です。その起源は、天智天皇8年(669年)、藤原鎌足の夫人・鏡女王が夫の病気平癒を願って京都山科の邸宅内に建立した「山階寺(やましなでら)」にさかのぼると考えられています。後に飛鳥へと移され「厩坂寺(うまやさかでら)」と呼ばれたといい、さらに和銅3年(710年)の平城京遷都に際して、鎌足の子・藤原不比等の手によって現在の地に移され、「興福寺」と改められたと言われています。

以後、藤原氏の氏寺として栄え、奈良時代には南都四大寺の一つに数えられるほど隆盛を極めたそうです。最盛期には四町四方に170を超える堂舎が立ち並び、政治・文化・信仰の中心として絶大な影響力を誇ったといいます。平安時代には春日社を支配下におさめ、大和国を統治するほどの勢力を持っていたそうです。

治承4年(1180年)の平重衡による南都焼討ちで堂塔を焼失しますが、鎌倉時代には復興を遂げたとされ、室町・江戸の各時代にも再建が続けられたといいます。現在の境内には、光明皇后が創建したと伝わる五重塔(室町時代再建・国宝)、北円堂(鎌倉時代再建・国宝)、南円堂(江戸時代再建・重文)など、貴重な建築物が並んでいます。

明治維新の廃仏毀釈では大きな被害を受けましたが、多くの僧侶や信徒の尽力により復興を果たし、今日もなお奈良を代表する古寺として信仰を集め続けています。世界遺産「古都奈良の文化財」の構成資産として、その歴史と文化を今に伝えています。

ここから「興福寺」の参拝リポートがスタート!

奈良の歴史と祈りを感じる古刹【興福寺】の見どころ

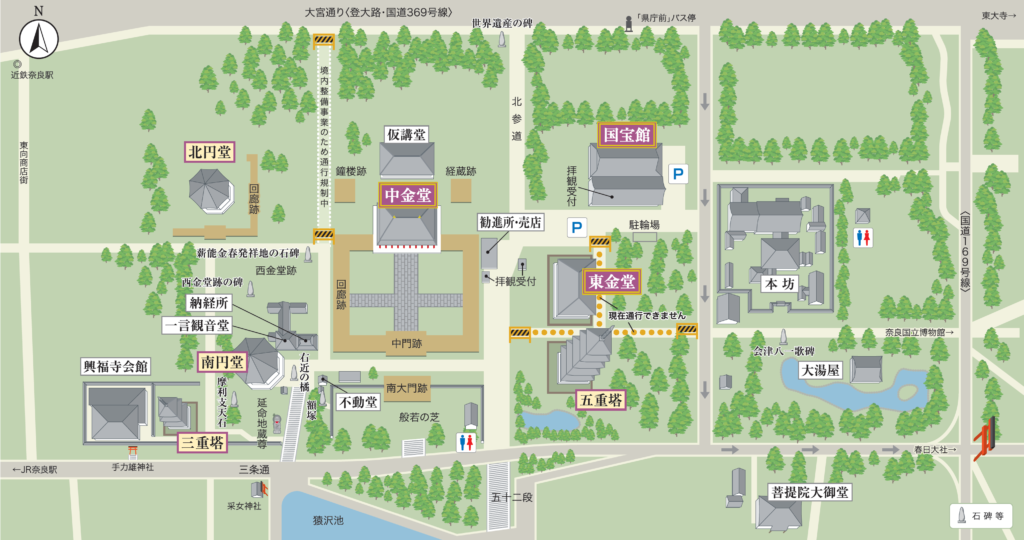

興福寺は下記の地図でおわかりになるかもしれませんが、広大な敷地になっています。約25,000m²の広さで東京ドーム1.75個分の広さとのこと。

境内の範囲が街と一体化していて、境内の境目は実感できませんでした、、、

改めて調べると、興福寺は奈良公園の一部になるそうです。奈良公園は広いんですねー。

今回、私は近鉄奈良駅から徒歩で東向商店街を通り、参拝に向かいました。

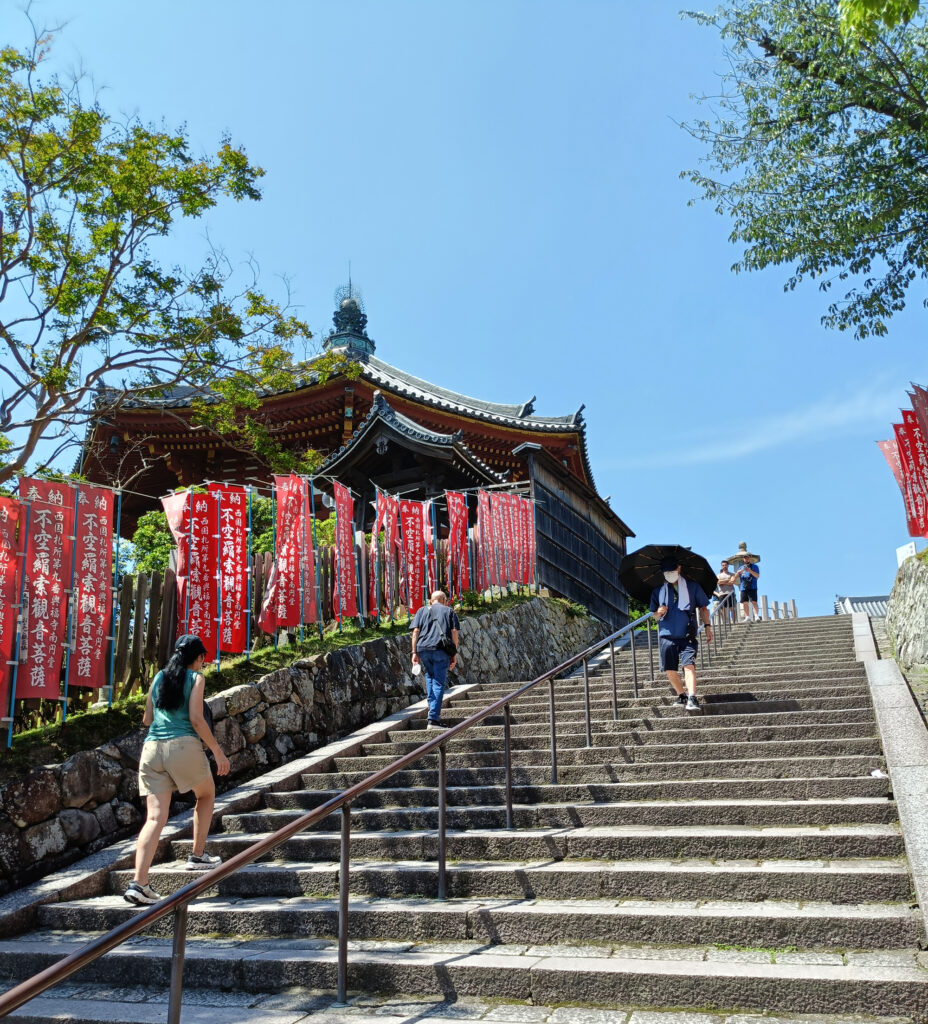

三条通り沿いの階段から参拝スタートです。

【不動堂】護摩の炎が灯す祈りの小堂

階段を登ると御香の良い香りが漂ってきました。「不動堂」が右手にあり、住職が護摩焚を行っていました。堂内の壁や仏像の燻み具合から、頻繁に護摩焚きがされているようですね。

この不動堂は、境内の中でも厳かな空気に包まれた小堂です。ここには、不動明王像と弘法大師・空海像が安置されています。不動明王は大日如来の化身とされ、燃え盛る火炎を背に悪を断つ剣と救いの索を持つ姿で知られています。その忿怒の表情は怒りではなく慈悲の象徴で、迷いや煩悩を焼き尽くす強い意志を表しているとされます。

お堂の前では参拝者も護摩木を奉納して祈願でき、立ち上る炎と香煙が心を鎮めてくれます。切妻造・本瓦葺の端正な不動堂は、古都の風景に溶け込みながら人々の信仰を静かに受け止めています。

【三重塔】優美な姿に平安の面影を残す塔

不動堂の対面方向にあるのが「三重塔」です。高さが約19メートル、初層幅が約4.8メートル。北円堂と並んで興福寺最古の建物のひとつとされ、その繊細な木割りと軽やかな屋根の重なりが、どこか女性的で優美な印象を与えます。

この塔は、康治2年(1143)に崇徳天皇の中宮・皇嘉門院藤原聖子が建立したものと言われています。治承4年(1180)の南都焼討ちで一度焼失しますが、鎌倉時代前期に再建されたといい、今にその姿を伝えています。三間三重塔婆の形式で、本瓦葺の屋根が美しく整い、興福寺の伽藍の中でも特に落ち着いた品格を放っています。

内部には、かつて興福寺の塔頭・世尊院に祀られていた弁才天坐像と十五童子像が安置されているそう。明治時代の廃仏毀釈の際に現在の場所へ遷されて以来、弁才天信仰の中心として篤く守られてきました。

塔の内部は通常非公開ですが、毎年7月7日の「弁才天供」の日に特別開扉されます。七夕の空に響く読経とともに、灯明が揺らめく厳かな光景はまさに幻想的。静けさの中に祈りが息づく、興福寺でも見逃せない見どころです。

ここには何やら楽しそうなガイドの案内版が立っていました。スマートフォンでVR体験ができるサービスのようです。現代的なサービスですね(^^)

私も利用したかったのですが、スマホのバッテリーが少ないため、諦めてしまいました、、、残念。

【南円堂】藤原家の祈りを今に伝える八角の名堂

続いては「南円堂」を参拝します。

「西国三十三所」第9番札所として多くの参拝者が訪れる南円堂は、境内でもひときわ華やかな存在。八角円堂の優美な姿は、興福寺のシンボルのひとつとして古都の風景に溶け込んでいます。後からご紹介しますが、この南円堂のとなりが、御朱印授与の場所となっています。

このお堂は、弘仁4年(813年)に藤原冬嗣が父・藤原内麻呂の冥福を祈って建立したものと言われています。藤原氏の中でも摂関家として勢力を伸ばした北家のゆかりが深く、当時の興福寺の中でも特別な位置を占めていたようです。創建の際には、地神を鎮めるため和同開珎や隆平永宝を撒いて基壇を築いたことが発掘調査で確認されており、また鎮壇には弘法大師・空海が関わったとも伝えられています。

本尊の不空羂索観音菩薩(ふくうけんさくかんのん)坐像は、春日社の神使である鹿の皮を身にまとう姿で知られます。藤原氏の氏神である春日信仰とも深く結びついた尊像であり、強い信仰を集めてきたそうです。現在の建物は寛保元年(1741)に立柱、寛政元年(1789)に再建された5代目で、江戸時代の意匠を随所に伝えています。

堂内には本尊を中心に四天王立像、法相六祖坐像が安置されているそうで、いずれも慶派仏師・康慶一門による制作と伝わります。中の様子は普段非公開になっていますが、毎年10月17日の「大般若経転読会」の日のみ特別開帳が行われています。秋の澄んだ空の下、読経が響き渡る荘厳な光景は、長い歴史の祈りを今に伝える感動的なひとときです。

【国宝・北円堂】華麗さと力強さを併せもつ八角の至宝

次に向かったのが「北円堂」です。三重塔と並び、興福寺で最も古い建築とされる北円堂は、日本に現存する八角円堂の中でも最も美しいと称される名堂です。八角形の端正な姿は、法隆寺夢殿の意匠を思わせ、創建当時の優雅さと荘厳さを今に伝えています。

この堂は、養老5年(721)に元明・元正両天皇が藤原不比等の一周忌にあたり、長屋王に命じて建立したものと考えられています。治承4年(1180)の兵火で焼失しますが、鎌倉時代の承元4年(1210)ごろに再建されたと言われています。華麗で力強い鎌倉建築の代表作として高く評価されており、国宝に指定されています。

堂内には、本尊・弥勒如来坐像(国宝)をはじめ、無著・世親菩薩立像、四天王立像(いずれも国宝)が安置されています。とくに無著・世親像は写実的で気品に満ちた名作として知られ、鎌倉彫刻の最高峰とも評されています。

写真のように北円堂の周囲は柵で囲われており、近くまで行けないのが少し残念。通常は非公開ですが、春と秋の特別開扉時には参拝ができるとのこと。

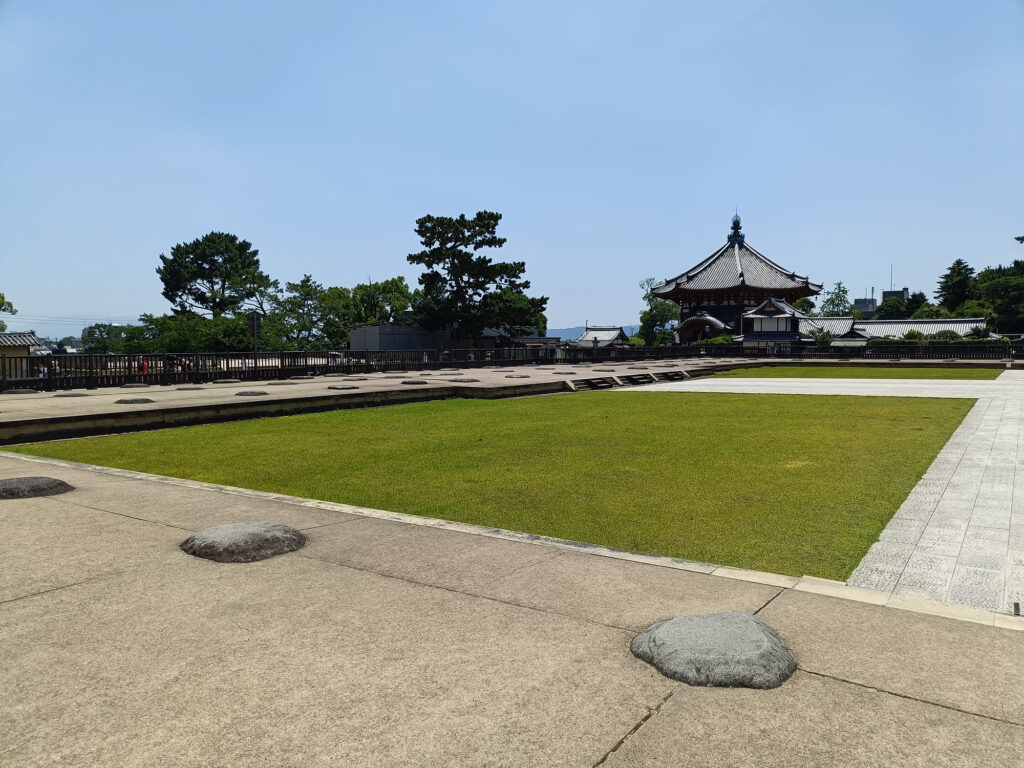

【中金堂(ちゅうこんどう)】再びよみがえった伽藍の中心

北円堂から東に向かうと、右手に大きな「中金堂」が見えてきます。興福寺の中でも有名な五重塔が現在修復中なので、現在はこちらの中金堂が興福寺のランドマーク的存在を担っていると言えます。

中金堂は、伽藍の中で最も重要な建物とされています。寺伝によれば、創建者は藤原氏の礎を築いた藤原不比等。和銅3年(710年)に建立された当初の中金堂は、奈良時代の寺院建築の中でも最大級の規模を誇り、堂内には釈迦如来像を中心に薬王・薬上菩薩、十一面観音菩薩、そして弥勒浄土変相の群像などが安置されていたと伝えられています。

その後、度重なる火災に見舞われ、焼失と再建を繰り返したと言われています。享保2年(1717年)の焼失後は財政難により再建が進まず、文政2年(1819年)に「仮堂」として再建されたそう。その後老朽化が進んだため、平成12年(2000年)に解体。発掘調査を経て平成22年に立柱、平成26年に上棟、そして平成30年(2018)におよそ300年ぶりに再建されました。

【勧進所(かんじんしょ)】拝観の入口となる受付処

中金堂の東側にの勧進所という建物があります。勧進所とは主に寺社などの建立や修繕のために寄付を募る活動(勧進)を行うための事務所、またはその活動自体を指すとのこと。

ここでは、中金堂・東金堂・国宝館の拝観チケットを購入することができます。3か所共通券は1,600円で、興福寺の主要建造物を一度に拝観できるお得なセット。チケットは個別購入ももちろん可能ですが、三堂を巡ることで興福寺の歴史と信仰の流れをより深く感じられるため、共通券での拝観がおすすめです。

ちなみにそれぞれの拝観料は、国宝館900円、中金堂500円、東金堂500円となっています。

【中金堂内部】黄金の釈迦如来が輝く、荘厳なる祈りの空間

復興された現在の中金堂は、幅約37メートル・奥行約23メートル・高さ約21メートルと、創建時と同規模を誇っているそう。総工費は約50億円で、木造・瓦葺き・朱塗りの壮麗な姿としてよみがえりました。

寄棟造・本瓦葺の壮麗な姿は堂々たる風格を放っています。巨大柱の原木は国内で調達ができず、ようやく見つけたのが中央アフリカ産のケヤキだとか。そのほか、カメルーン産アパ材や、カナダ産イエローシダーなど、耐久性と美観を兼ね備えた良材を使用しているそうです。

館内の様子は撮影禁止のため写真はありませんが、大きな金ピカの釈迦如来坐像と12神将が鎮座していて大迫力でした!

こちらは中金堂の中庭。中門跡と回廊跡の基礎石があり、当時の面影が浮かびます。

興福寺の参拝におすすめ!八重桜柄の御朱印帳

興福寺参拝にぴったりなのが、古都奈良を象徴する「ナラノヤエザクラ」にちなんだ八重桜柄の御朱印帳。光沢ある布地と丁寧な仕立てで、手にするたびに心華やぐ一冊です。

【国宝・東金堂(とうこんどう)】聖武天皇の祈りを伝える、薬師如来の光の堂

中金堂の東側に建つ「東金堂」は、聖武天皇が叔母である元正太上天皇の病気平癒を祈って、神亀3年(726年)に建立したと伝わるお堂です。西向きに構えられたその姿は、興福寺伽藍の中でもひときわ落ち着いた佇まいを見せています。

創建当初には、堂内の床や須弥壇には緑釉塼(りょくゆうせん)と呼ばれる緑色のタイルが敷き詰められ、薬師如来の東方瑠璃光浄土を表していたといわれます。その名残からも、当時の華麗で荘厳な信仰空間が想像できます。

たび重なる焼失と再建を経て、現在の建物は室町時代の応永22年(1415年)に再建されたものだそうです。寄棟造・本瓦葺の堂は、唐招提寺金堂を参考にしたとされる天平様式で、組物に三手先斗栱(みてさきときょう)を多用するなど、創建時代の雰囲気をよく伝えています。正面約25.6メートル、側面約14.1メートルの堂々たる規模を誇り、その静かな美しさは訪れる人の心を惹きつけます。

東金堂は、西国薬師四十九霊場の第4番札所にもなっており、かつて中金堂が再建されるまでは興福寺の中心的な本堂として信仰を集めていたのだとか。今もなお、祈りの炎を絶やさぬ「光の堂」として、多くの人々の心を照らし続けています。

こちらの建物も堂内は撮影禁止となっています。堂内には平安・鎌倉期の仏像がずらりと並び、仏の浄土世界が荘厳に表現されています。下記の仏像が鎮座されています。

本尊・銅造薬師如来坐像(やくしにょらいざぞう)

銅造日光・月光菩薩立像(にっこう・がっこうぼさつりゅうぞう)

木造文殊菩薩坐像(もんじゅぼさつざぞう)

木造維摩居士坐像(ゆいまこじざぞう)

木造四天王立像(東金堂所在)(してんのうりゅうぞう)

木造十二神将立像(じゅうにしんしょうりゅうぞう)

なんとすべての像が国宝に指定されています。すべてが国宝の仏像群はなかなか拝見できない光景ですよ!薬師如来の慈悲に包まれるその空間は、まさに癒しの象徴といえるでしょう!

【国宝・五重塔】古都奈良の象徴、美しき信仰の塔

興福寺の「五重塔」は、古都奈良を象徴する建築として広く知られています。天平2年(730)、興福寺の創建者・藤原不比等の娘であり、聖武天皇の后・光明皇后の発願によって建立されたものです。仏教の教えを護り伝える象徴として、また釈迦の舎利(遺骨)を納める聖なる塔として、その存在は古来より特別な意味を持ってきました。

創建以来、五度の焼失と再建を経て、現在の塔は応永33年(1426)頃の再建と言われています。高さ約50.1メートルを誇り、京都・東寺の五重塔に次ぐ日本第二の高さを誇る名塔です。屋根は本瓦葺で、三間五重塔婆の形式をとり、三手先斗栱(みてさきときょう)と呼ばれる精緻な組物を用いた美しい構造が特徴。奈良時代の様式を残しつつ、中世の力強い造形美も感じられます。

初層の須弥壇には、薬師・釈迦・阿弥陀・弥勒の各三尊像(いずれも室町時代作)が四方に安置され、荘厳な浄土世界を象徴しています。塔そのものが祈りと信仰の結晶といえる存在です。

本来であれば、興福寺の一番の見どころとされる五重塔は現在修復中でした、、、

工事のため「素屋根(すやね)」と呼ばれる覆屋で覆われ、全くその姿を見ることはできませんでした。ただしその巨大な姿は、覆い越しに圧倒的なスケールを実感できますよ(^^)

修復完了後には、再び古都奈良の空に優美な姿を見せてくれることでしょう!

看板の案内によると明治時代以来の120年ぶりの大規模補修とのこと。完成は令和14年の予定となっており、まだまだかなりの時間を要することになりますね。完成までしばらく我慢といったところでしょうか。

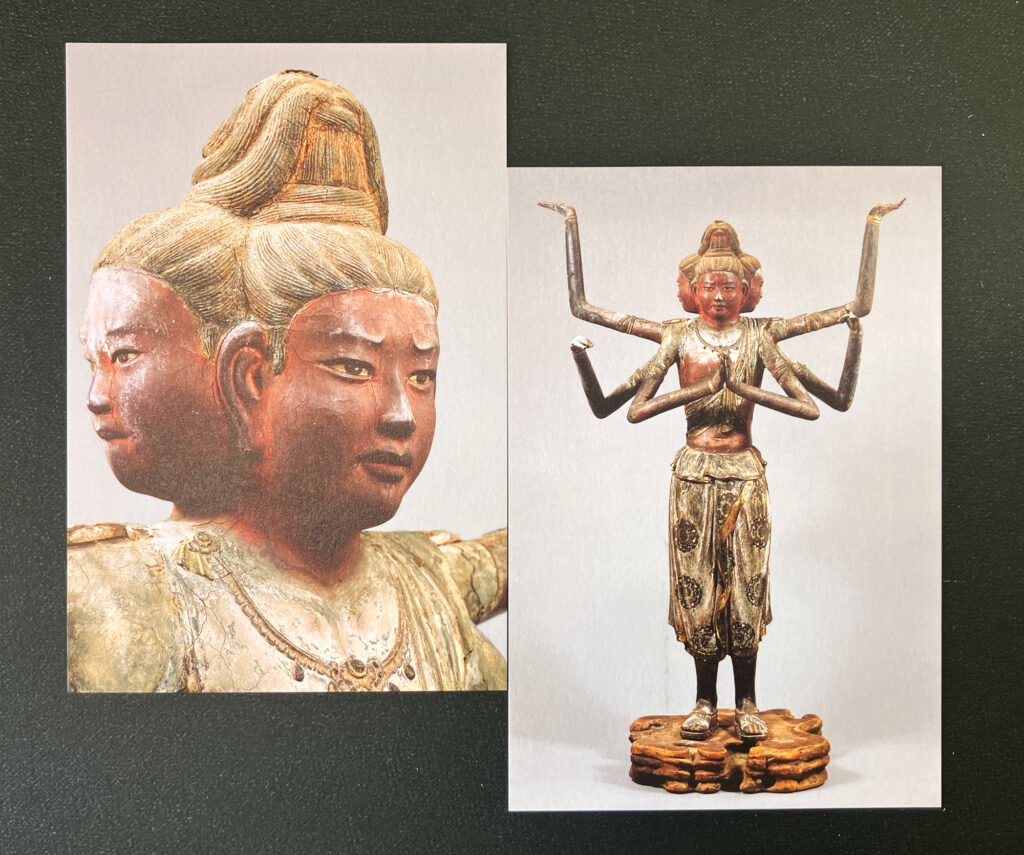

【国宝館】日本仏教美術の精華、阿修羅が見つめる祈りの空間

興福寺の数ある見どころの中で、ハイライトと言っても過言ではない「国宝館」に向かいます。

国宝館は昭和34年(1959年)に鉄筋コンクリート造りの耐火式宝物収蔵庫として建てられました。興福寺の歴史を伝える仏像彫刻や絵画、工芸品、典籍・古文書、歴史資料・考古遺物などが収蔵されています。これらを一般公開するために利便性を考慮して設計された建物です。入館料は大人900円、中高生800円、小学生500円(2025年現在)。

興福寺国宝館は、まさに日本仏教彫刻の宝庫。その名の通り、展示されている仏像の多くが国宝または重要文化財に指定されています。教科書でも見たことのある仏像がずらりと並んだ様子は圧巻!なかでも興福寺の名を最も広めたとされる『阿修羅像』は必見です!

国宝館内はもちろん撮影禁止ですので、ミュージアムショップで購入した絵葉書でご紹介します!阿修羅像など館内の仏像はガラスなどの囲いはなく、間近で拝見することができるのでとても良いですよ!

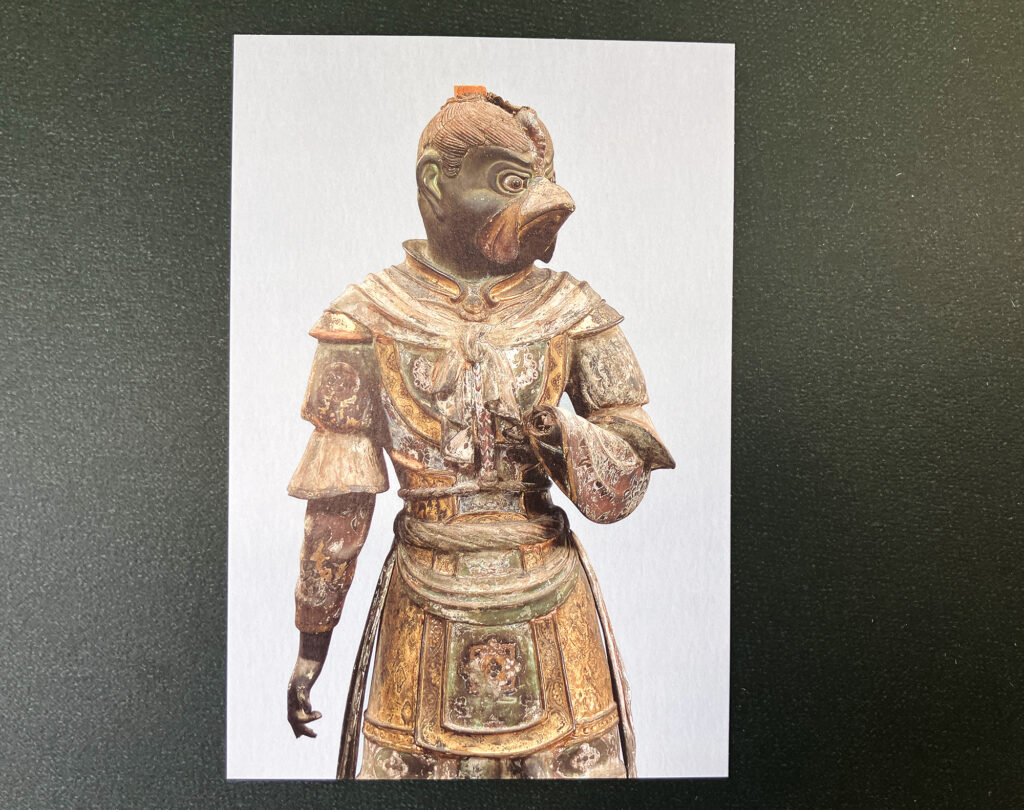

こちらは私が大好きな迦楼羅(かるら)立像です。

迦楼羅はインド神話の神鳥ガルーダが仏教に取り入れられた存在で、人の体に鳥の頭をもち、火焔を吐いて悪を焼く守護神とされています。

カッコいいですよね~

この他にもたくさんの国宝が間近に見られる施設はなかなか無いので、興福寺を参拝の際は必ず国宝館を訪れるようにしましょう(^^)

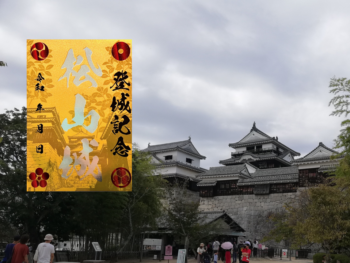

バリエーション豊かな9種類をラインアップ!興福寺の御朱印

参拝を終えたので冒頭で紹介した南円堂まで戻ります。

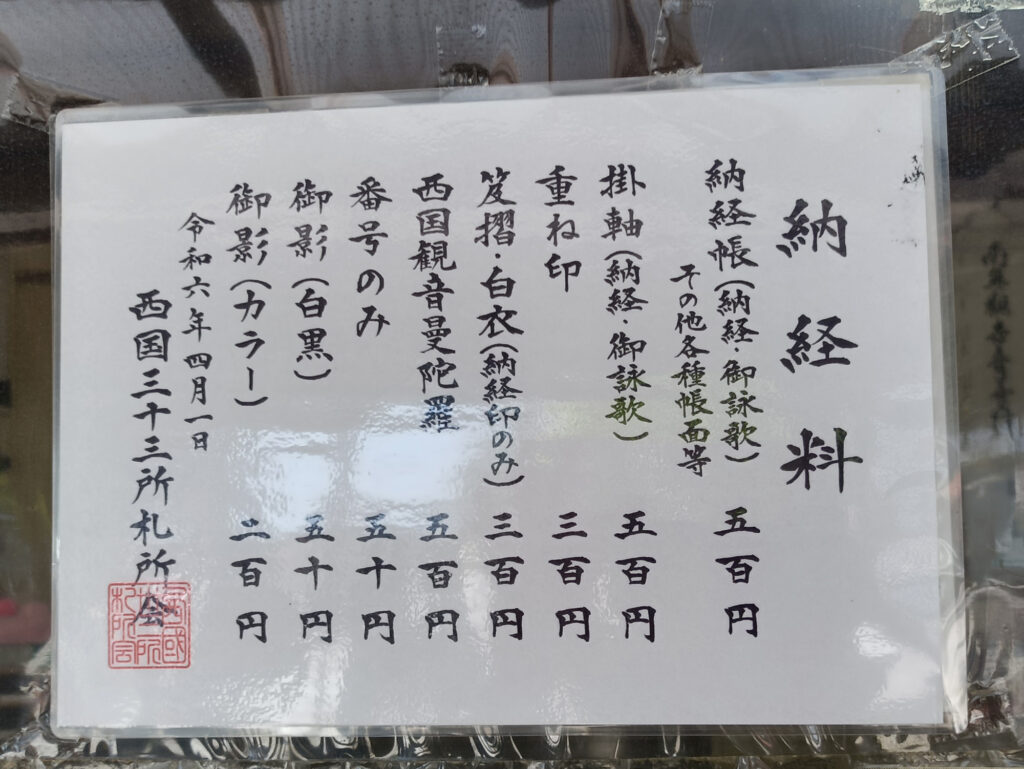

南円堂の右手に御朱印授与所があります。西国三十三所観音霊場9番札所と共用になっていますので、メニューがたくさんありますが、興福寺の御朱印は500円となっています。

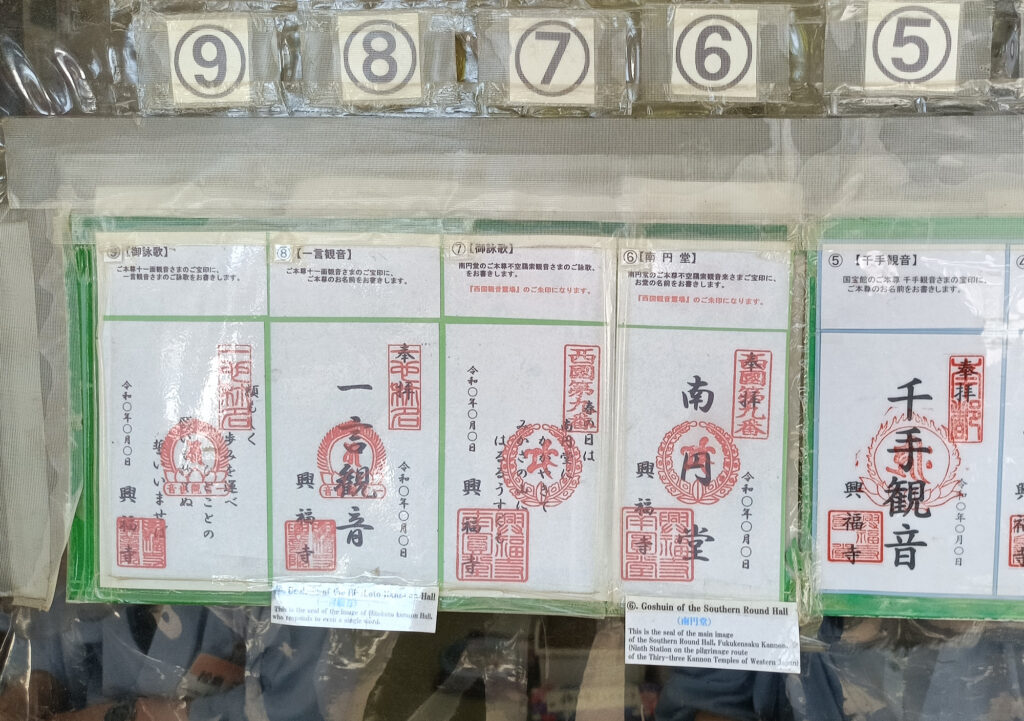

興福寺の御朱印はたくさんありました。お堂ごとや本尊様など多彩な御朱印があり、その数なんと9種類!

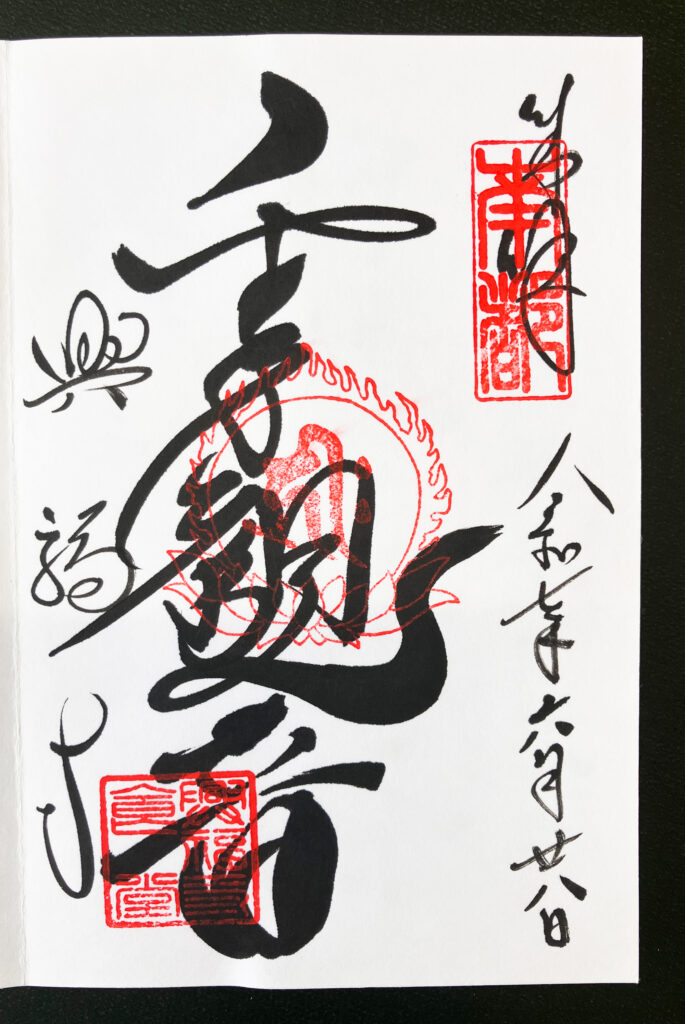

今回、私がいただいた御朱印はコチラ!バリエーションが豊富なのでどれにしようかと悩みましたが、5番の国宝館の御本尊『千手観音』の御朱印です!

御朱印帳に直書きしていただけました。とても迫力があり素敵な御朱印帳です!

ナラノヤエザクラに想いを重ねる!興福寺にぴったりの御朱印帳

興福寺を参拝するなら、ぜひ手にしていただきたいのが、日宝綜合製本の人気シリーズ「八重桜柄の御朱印帳」です。

興福寺の境内には、和歌「いにしへの奈良の都の八重桜」にちなんで植えられた「ナラノヤエザクラ」があります。幾重にも咲き重なる花びらが奈良の悠久の歴史と文化の厚みを象徴し、古都らしい気品を感じさせてくれます。

そんな優雅な花姿と興福寺の風格が響き合うように、この御朱印帳も上品で落ち着いた雰囲気に仕上げられています。

表紙には、実際には存在しない「紫の八重桜」をあしらい、高貴さと幻想的な美しさを表現。古くから高貴な色とされる紫と可憐な桜文様が調和し、手にするだけで心が華やぐ一冊です。光沢のある布地が放つ上品な輝きと、日宝綜合製本ならではの丁寧な仕立てが、使うたびに上質なぬくもりを感じさせます。

春風に揺れる桜の花びらを思い浮かべながら、この御朱印帳を手に興福寺の御朱印をいただく時間はまさに、奈良の雅と祈りを感じる特別なひとときとなるでしょう!

この御朱印帳はAmazonや楽天市場でも取り扱いがありますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。

いかがだったでしょうか!興福寺はとても広大で、日本が誇る国宝にたくさん触れられる貴重な寺院です。ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか!

ステキな御朱印帳を片手に、楽しい御朱印集めに出かけましょう!

神社やお寺に行くたびに、その雰囲気や歴史に触れるのってワクワクしませんか?そんな旅の思い出をカタチに残せるのが御朱印です!力強い筆文字や、神社ごとに異なる印影など、御朱印の1つ1つには訪れた場所の個性やストーリーがギュッと詰め込まれています。そして、御朱印帳をパラっと開けば、訪れた際の風景や空気感が一瞬で蘇ります!

御朱印はただの記念スタンプではありません。その神社やお寺とのご縁を結ぶ大切な証。そして何より、御朱印は集める楽しさがどんどん増していくアイテムです!さらに、自分がお気に入りのデザインの御朱印帳を選べば、気分もよりアップすること間違いなし♪ 1冊、また1冊と増えていくたびに、自分だけのコレクションが増えていくのも嬉しいポイントです!

せっかく神社やお寺を巡るなら、お気に入りの御朱印帳を片手に、楽しく御朱印集めを始めてみませんか?

これから御朱印集めを始める方にぜひお勧めしたい「初めての御朱印帳」はこちらからチェック!

さらに!さらに!!

日宝では、神社仏閣様やデザイン会社様など向けに、オリジナル御朱印帳の製作サービスを承っております!デザインのご要望はもちろん、表紙素材や製本仕様に至るまで、製本会社ならではの知識とクオリティでご提案いたします。

「こんな御朱印帳を作ってみたい」「まだイメージが固まっていないけれど相談してみたい」

そんな段階でも構いません。どんなご希望でも丁寧にヒアリングし、企画から製作まで一緒に形にしてまいります。

まずはお気軽にお問い合わせください。

詳しくは下記のページをクリック♫

日宝綜合製本株式会社

岡山県岡山市中区今在家197-1(各所在地を見る)