こんにちは!

全国各地のご朱印、お城印集めが趣味の神宮寺城一郎です!

御朱印帳づくりに携わる者として、もっと御朱印集めが楽しくなるように、訪れた寺社仏閣の魅力や、私たちが手がける御朱印帳のこともお届けしています。

今回訪れたのは、東京都渋谷区の「明治神宮」。明治天皇と昭憲皇太后を祀る近代を代表する神社で、初詣の参拝者数は日本一。都心とは思えない深い杜に包まれ、静寂に満ちた空気が広がります。

私は今回が2度目の参拝。前回とはまた違った雰囲気や発見があり、何度訪れても魅力が尽きない神社だと改めて感じました。この記事では明治神宮のアクセスやパワースポットなどの見どころ、御朱印の魅力、そして参拝におすすめの御朱印帳をご紹介します。

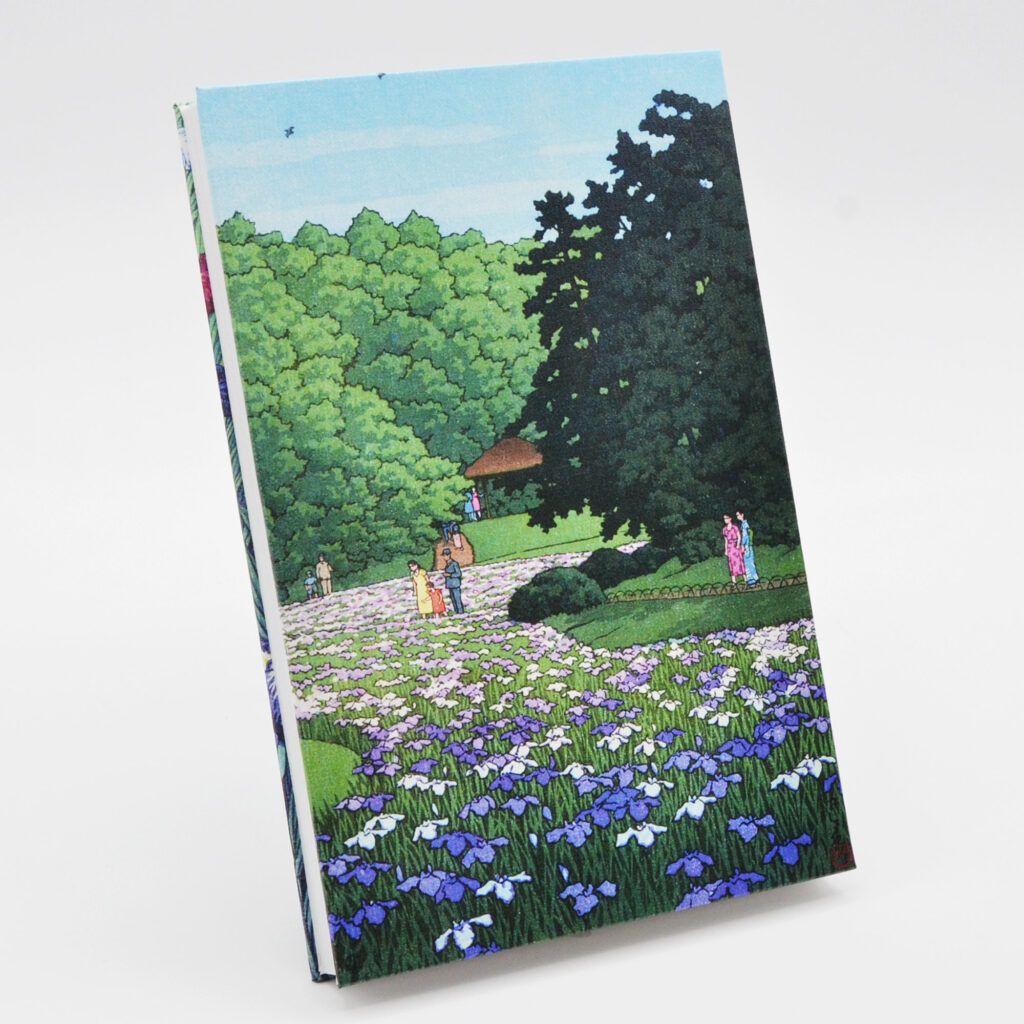

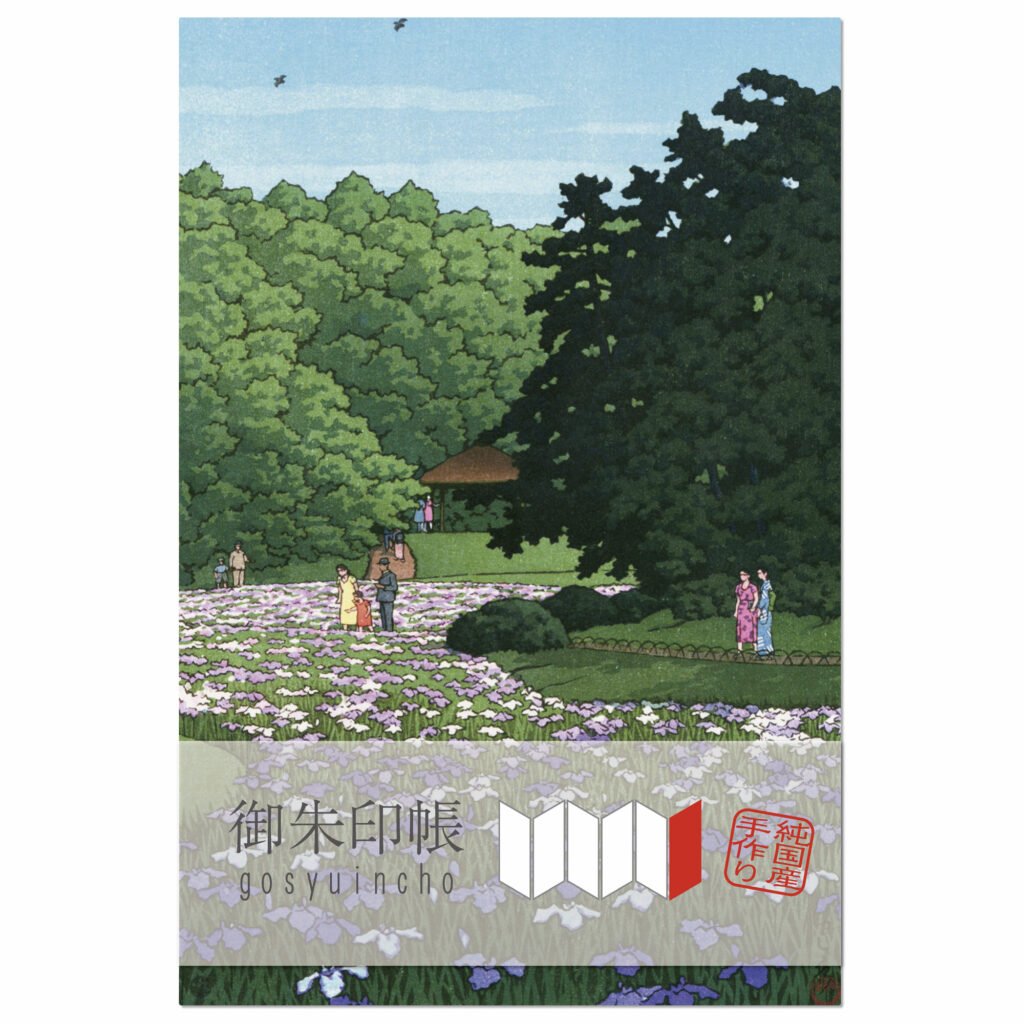

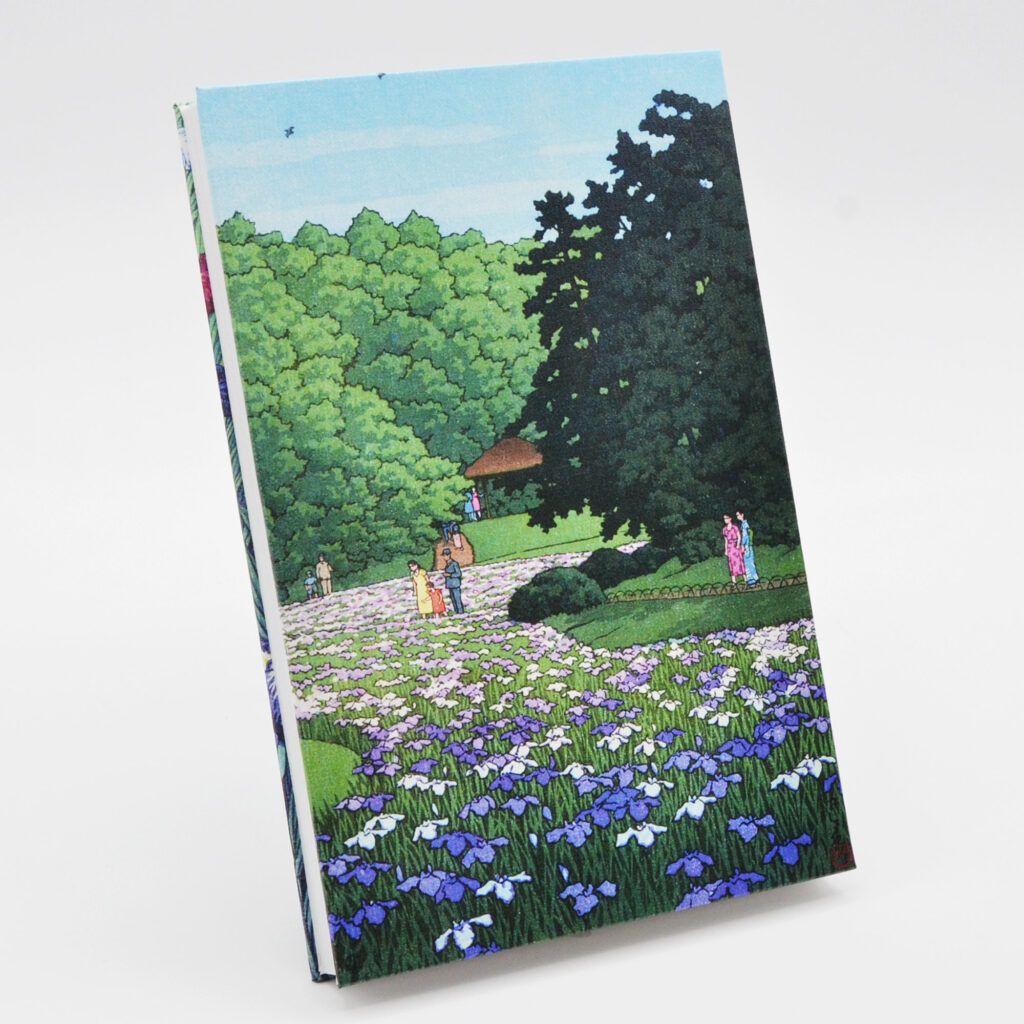

明治神宮の御苑には、初夏に色鮮やかな花を咲かせる「菖蒲田(しょうぶだ)」があります。見頃には約150種・1500株もの花菖蒲が咲き誇り、境内の静けさを彩る人気のスポットです。その情景を描いたのが、近代風景版画の巨匠・川瀬巴水の作品「明治神宮 菖蒲田」。叙情的な筆致で表現されたその美しい景色をモチーフにした御朱印帳は、まさに明治神宮参拝にふさわしい一冊です。

明治神宮参拝に持参したい御朱印帳

明治神宮 菖蒲田 御朱印帳

川瀬巴水は「昭和の広重」と呼ばれた近代版画家で、その名作「明治神宮 菖蒲田」を表紙にした御朱印帳です。上質な奉書紙を用いた蛇腹式で、墨の発色も鮮やか。丁寧な日本製仕立てで持ち歩きにも安心です。

花菖蒲の季節はもちろん、一年を通じて参拝の記録を彩る特別な一冊。御朱印巡りを始めたい方にもおすすめです。Amazonや楽天市場でも取り扱っていますので、ぜひチェックしてみてください。

明治神宮のアクセスと基本情報

【明治神宮の所在地】

〒151-8557 東京都渋谷区代々木神園町1-1

【明治神宮の電話番号】

03-3379-5511

【明治神宮の受付時間】

●開門時間・閉門時間 ※月ごとに変わるため注意!

1月:6時40分~16時20分、2月:6時20分~16時50分、3月:5時40分~17時20分、4月:5時10分~17時50分、5月:5時00分~18時10分、6月:5時00分~18時30分、7月:5時00分~18時20分、8月:5時00分~18時00分、9月:5時20分~17時20分、10月:5時40分~16時40分、11月:6時10分~16時10分、12月:6時40分~16時00分

●御朱印

9時~閉門まで

【明治神宮へ電車でのアクセス】

●原宿・明治神宮前(JR山手線/東京メトロ千代田線/東京メトロ副都心線)……徒歩1分⇒原宿口

●代々木(JR山手線/JR総武線/都営大江戸線)……徒歩5分⇒代々木口

●参宮橋(小田急線)……徒歩3分⇒参宮橋口

●北参道(東京メトロ副都心線)……徒歩5分⇒代々木口

【明治神宮へ自動車でのアクセス】

●「原宿口」「参宮橋口」からは入れません。代々木口からお入りください。

●明治神宮の住所は代々木神園町1-1ですが、カーナビに設定の際は便宜上、代々木1-1-2で入力するようにとのこと

●各入口から御本殿まで徒歩で約10分かかります

【明治神宮の駐車場】

明治神宮の境内にある公式駐車場で、一般の参拝客が利用できるのは、明治神宮会館のすぐ横、大鳥居にも近い「参拝者用駐車場」だけです。

駐車料金は無料。お正月の初詣の時期は利用制限されますが、平日はもちろん通常の土日も利用可能です。

駐車台数はそれほど大きくないため、満車になることも多いので注意しましょう。満車の時は、隣接する代々木公園や、周辺の有料駐車場をご利用ください。

明治神宮のご由緒

明治神宮には、近代日本の礎を築かれた明治天皇と、その御后である昭憲皇太后がお祀りされています。創建は大正9年(1920年)11月1日。明治天皇が明治45年(1912年)に、昭憲皇太后が大正3年(1914年)にそれぞれ崩御され、その後「ぜひお二人をお祀りしたい」という国民の強い願いが高まりました。

創建の地に選ばれたのは、お二人にゆかりのあった代々木の杜。全国から献木されたおよそ10万本もの樹木が植えられ、人々の手によって大規模な人工林がつくられました。100年余を経た今では、自然林のように豊かな生態系を育む森へと成長し、都心とは思えない静寂と清浄な空気をたたえています。

明治神宮は、歴史的にも精神的にも近代日本を象徴する存在であり、初詣では例年日本一の参拝者数を誇ります。四季折々の景観も美しく、国内外から数多くの参拝者が訪れる、日本を代表する神社のひとつです。

ここから「明治神宮」の参拝リポートがスタート!

杜の美しさにパワーをいただく。明治神宮の見どころ

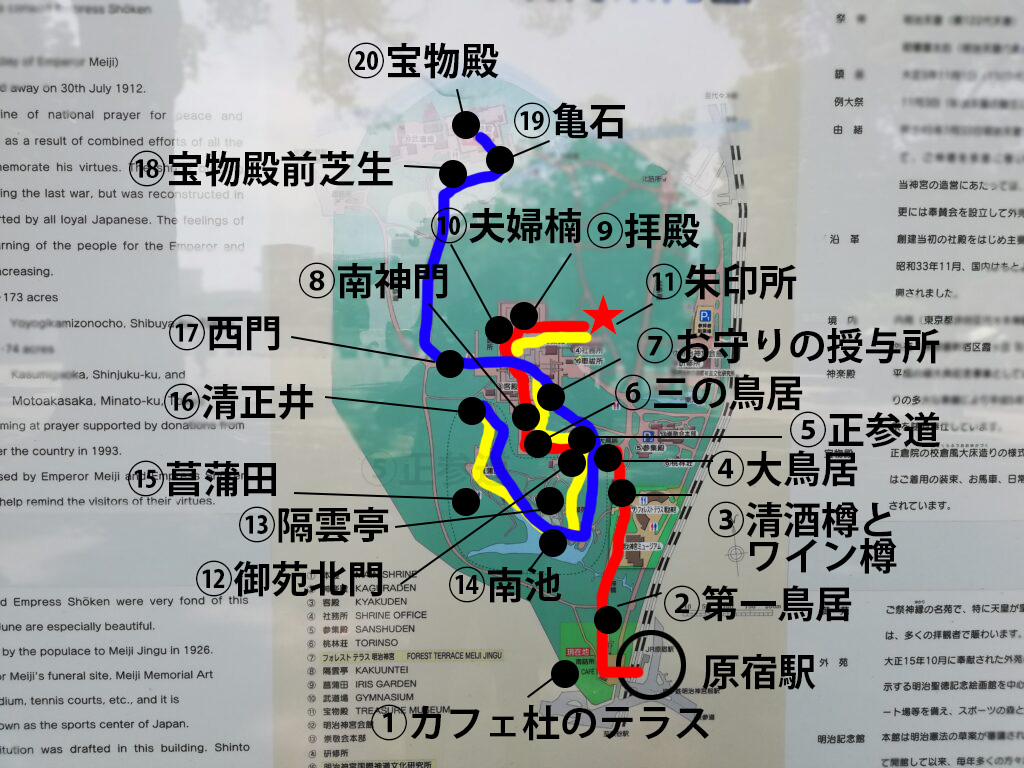

今回の参拝順路を境内案内図をもとに紹介

参拝した順路を「原宿駅」から「朱印所」までを赤線、「朱印所」から御苑のパワースポット「清正井」までが黄線、「清正井」から「宝物殿」までを青線で記している。

明治神宮は非常に広くて見ごたえ抜群。今回は御苑を先に廻ったが、本来であれば「神宮 → 宝物殿 → 御苑」という順序で巡るのが理想なのかもしれない。いずれにせよ、目的に合わせたルートを計画するのがおすすめである。

- 【カフェ 杜のテラス】西口の憩いスポット

- 【第一鳥居】荘厳な参拝の玄関口

- 【南参道】木陰に包まれる静かな参道

- 【明治神宮の清酒樽とワイン樽】日本と西洋の文化を映す奉納

- 【大鳥居】日本一を誇る木造明神鳥居

- 【正参道】末広がりの角度を持つ参道

- 【手水舎】参拝前に心身を清める場所

- 【三の鳥居】神域の奥へ導く南玉垣鳥居

- 【南神門(桜門)】荘厳な造りが際立つ二階建ての門

- 【拝殿と御神木の楠】境内を象徴する緑と祈りの景観

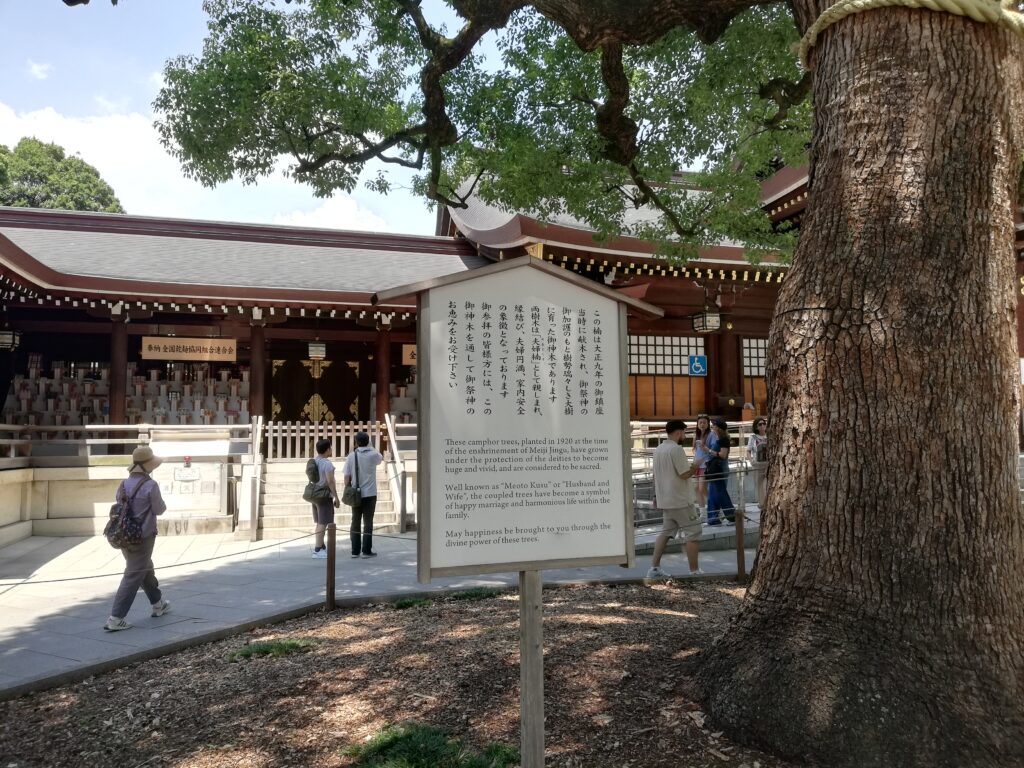

- 【夫婦楠】縁結びを象徴するご神木

- 【全国特産物奉献行事】秋の大祭に集う全国の銘品

- 【銘水奉献】夏を彩る明治天皇祭の神事

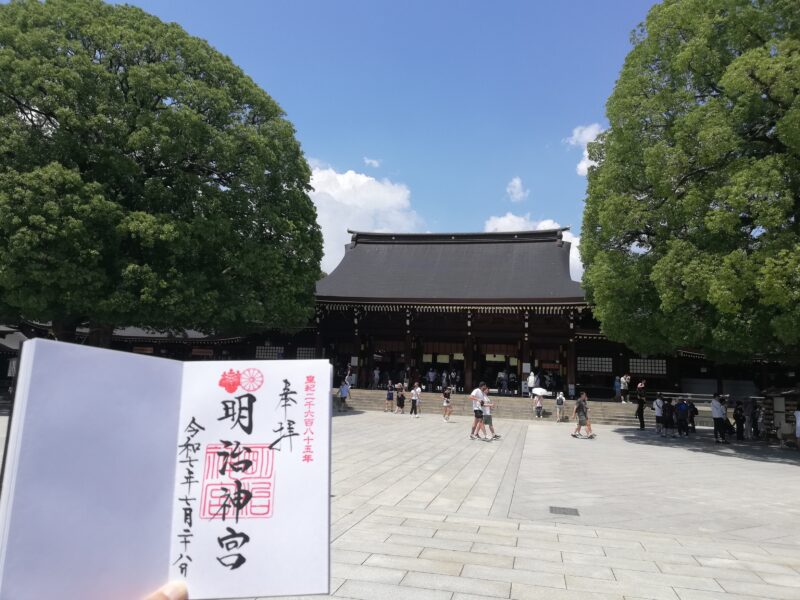

- 皇紀と皇室ゆかりの紋章入り!明治神宮の御朱印

- 歴史を映す都会のオアシス!明治神宮御苑

- 【隔雲亭(かくうんてい)】昭憲皇太后の憩いの御休息所

- 【南池(なんち)】花咲く景観に癒やされる御苑の名所

- 【菖蒲田】季節を待つ静かな花の舞台

- 【清正井(きよまさのいど)】加藤清正ゆかりの湧水

- 西参道:静寂に包まれる小径

- 【宝物殿前芝地】広々とした静かな穴場スポット

- 【亀石】健康長寿を祈る静かなパワースポット

- 【宝物殿】和風意匠をまとった貴重な建築

まずは原宿駅から向かう

明治神宮には2年半ぶりの参拝。そのころはまだ新型コロナの影響があったころだ。観たものはあるかもしれないが、新たな気持ちで参拝しようと最寄り駅である原宿駅を降りる。

駅構内の案内表示に従い、「明治神宮方面」の西口から出る。

【カフェ 杜のテラス】西口の憩いスポット

西口を出て左手正面に「カフェ 杜のテラス」があった。外国人観光客の姿も多く、国際色豊かな雰囲気に包まれていた。

店内は国産材に加え、御造営時の献木の枯損木を利用しており、明治神宮の杜が掲げる「再生・循環」の理念を感じられる造りになっているそうだ。参拝後に一息つくにはちょうど良い場所だ。

【第一鳥居】荘厳な参拝の玄関口

カフェの右側、参道の入り口に堂々と構えるのが「第一鳥居」である。現在の鳥居は、明治神宮鎮座100年記念事業の一環として、3年前の2022年7月に新たに建て替えられたものだ。

高さは約11メートル、笠木の長さは15.6メートル、さらに両柱の直径は1メートルを超える。木造の明神鳥居としては国内でも最大級だといい、境内にある第二鳥居と並ぶ迫力を誇る。

明神鳥居の特徴は、上部の笠木が反り返るような優雅な形にある。近づくとまだ新しい杉の香りが漂い、木の生命力を感じられるのも印象的だ。しかもこの鳥居は、国内数ヶ所の国産杉を集めて造営された大変珍しいものでもある。

参拝の際にはその大きさと清々しい木の香りを感じ取ってほしい。明治神宮参拝の始まりを告げる、まさに荘厳な玄関口だ。

一礼をしてくぐる。

【南参道】木陰に包まれる静かな参道

南参道を歩く。7月の終わりで気温は高いが、深い森に覆われた参道は木陰が心地よく、暑さを和らげてくれる。

平日の午前中ということもあり、日本人参拝者は少なく、代わりに欧米や中国からの観光客の姿が目立つ。2023年に訪れたときとは明らかに様子が異なり、国際色豊かな雰囲気に包まれていた。

参道沿いには「代々木」という地名の由来や、「明治神宮御苑」の歴史と概要を記した案内板もあり、歩きながら学びの一コマを得られるのも興味深い。

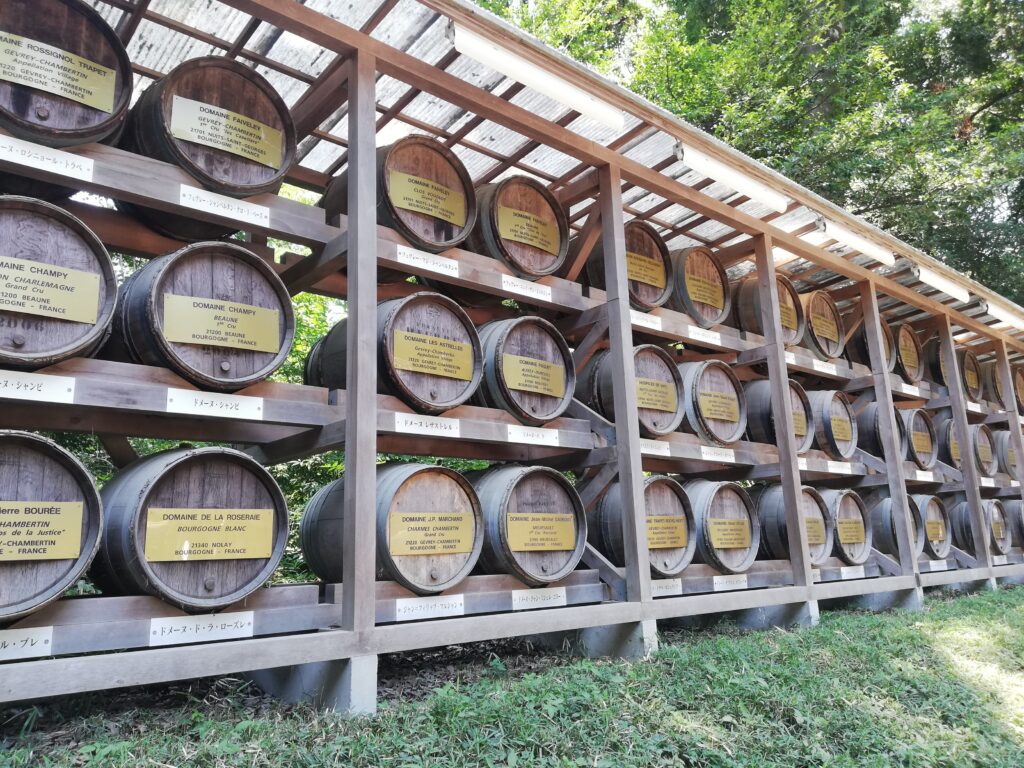

【明治神宮の清酒樽とワイン樽】日本と西洋の文化を映す奉納

参道を歩くと、右手にはずらりと並んだ日本酒の酒樽、左手には数多くのワイン樽が姿を見せる。圧巻の光景であり、参拝者の目を引く名物のひとつだ。

酒樽は、明治神宮と縁のある酒蔵や、全国各地の敬神の念篤き酒造家から奉献されたもの。日本の伝統文化と信仰が結びついた象徴的な奉納であり、日本酒好きなら思わず足を止めて眺めてしまうだろう。

一方、反対側にはフランス・ブルゴーニュ地方の醸造元から献納されたワイン樽が50~60種ほど並ぶ。

西洋の優れた文物を積極的に取り入れた明治時代、明治天皇がワインを好んで召し上がられたことにちなんだものらしい。ワイン好きにとっても興味深いスポットであり、明治神宮ならではの国際的な交流の歴史を感じさせる。

【大鳥居】日本一を誇る木造明神鳥居

参道を進むと、左手に「第二鳥居」と呼ばれる「大鳥居」が姿を現す。第一鳥居よりもさらに大きな檜造りの明神鳥居で、その堂々たる佇まいは圧巻である。

高さは12メートル、笠木と呼ばれる最上部の横木の長さは17メートルに及び、柱間の距離は9.1メートルもあるらしい。木造の明神鳥居としては日本最大の規模を誇り、参拝者を威厳ある雰囲気で迎えてくれる。

その大鳥居の前に立つと、自然と背筋が伸びる思いがする。深々と一礼し、荘厳な鳥居をくぐれば、いよいよ明治神宮の神域に足を踏み入れる瞬間となる。

【正参道】末広がりの角度を持つ参道

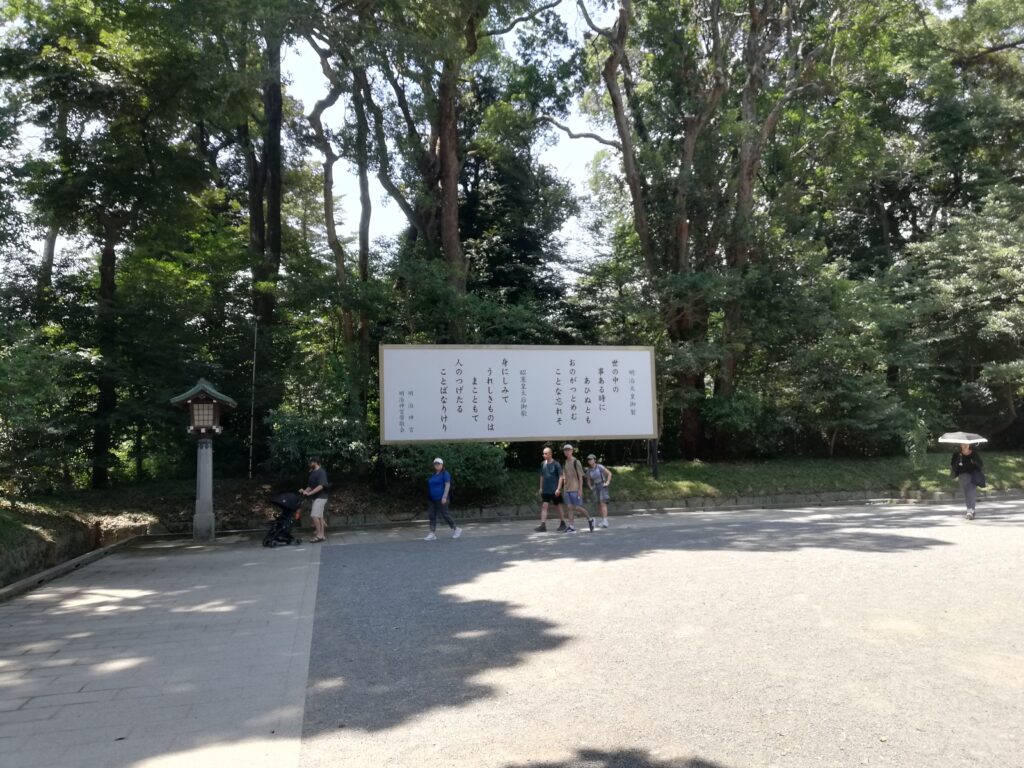

ここからが明治神宮の正参道である。御苑北門を過ぎると、正面には明治天皇と昭憲皇太后の御歌が掲げられており、参拝者の目を引いている。

参道は途中で右に折れるが、その角度は一般的な直角の90度ではなく、88度に設計されているという。縁起の良い「八」の数字を重ね、末広がりの繁栄を祈念したものとされており、明治神宮ならではの工夫を感じさせる。

曲がると正面に「第三鳥居」が見えた。

【手水舎】参拝前に心身を清める場所

左手には「手水舎」があり、参拝前に身も心も浄めることができる。明治神宮には3つの手水舎が設けられており、そのいずれも国の重要文化財に指定されているという。歴史的価値のある建物で身を清めること自体、特別な体験といえるだろう。

明治神宮には御社殿近くの南・東・西側に3つの手水舎があり、いずれも国の重要文化財に指定されているそうだ。

手水の作法は、まず水をすくい、両手を清める。次に水を口に含んで軽くすすぎ、最後にもう一度両手を清める。古来から伝わる所作をひとつずつ丁寧に行うことで、自然と心が落ち着き、神前に向かう気持ちが整っていく。

【三の鳥居】神域の奥へ導く南玉垣鳥居

正面に「三の鳥居」が立っている。これは2016年に建て替えられた南玉垣鳥居で、創建時から境内を守り続けてきた由緒ある鳥居である。

以前の三の鳥居は台湾産の檜を用いていたそうだが、建て替えの際には新たに国産檜が使用されたのだという。国内の木材を活かすことで、より一層明治神宮との結びつきを感じさせる存在となっている。

一礼をして鳥居をくぐる。右手にはお守りの授与所があったが、御朱印の授与は別の場所に案内されていた。

【南神門(桜門)】荘厳な造りが際立つ二階建ての門

社殿の正面に立つのが「南神門」、別名「桜門」とも呼ばれる楼門である。

楼門とは二階建ての門で、上層に屋根をいただく構造のことをいうそうだ。鳥居や注連縄と同様、俗世と神域を隔てる結界の役割を果たしているとされ、明治神宮では唯一この南神門だけが二階建ての楼門形式で建てられている。参拝者を神聖な空間へと導く象徴的な存在である。

堂々とした檜造りの門は美しく荘厳だ。神門の前で一礼をして境内に入る。門をくぐれば、境内の神聖な空気はいっそう濃くなり、参拝者を厳かな雰囲気へと誘ってくれる。

【拝殿と御神木の楠】境内を象徴する緑と祈りの景観

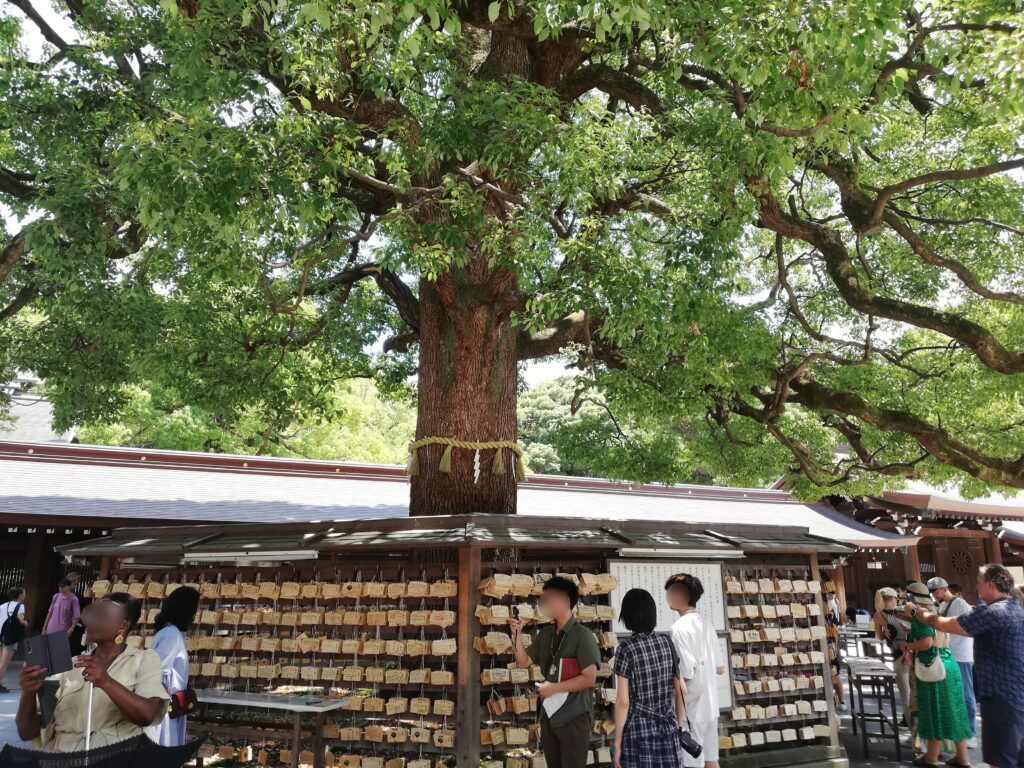

正面に拝殿が構え、その両側にはこんもりと大きな楠がそびえている。

今日はすごく天気がいい、というかとても暑い。真夏の日差しが強烈な一日であったが、青空と拝殿、そして両側の楠の深い緑が織りなす景観は実に美しく、思わず足を止めて見入ってしまった。

拝殿で二拝二拍手一拝で参拝する。

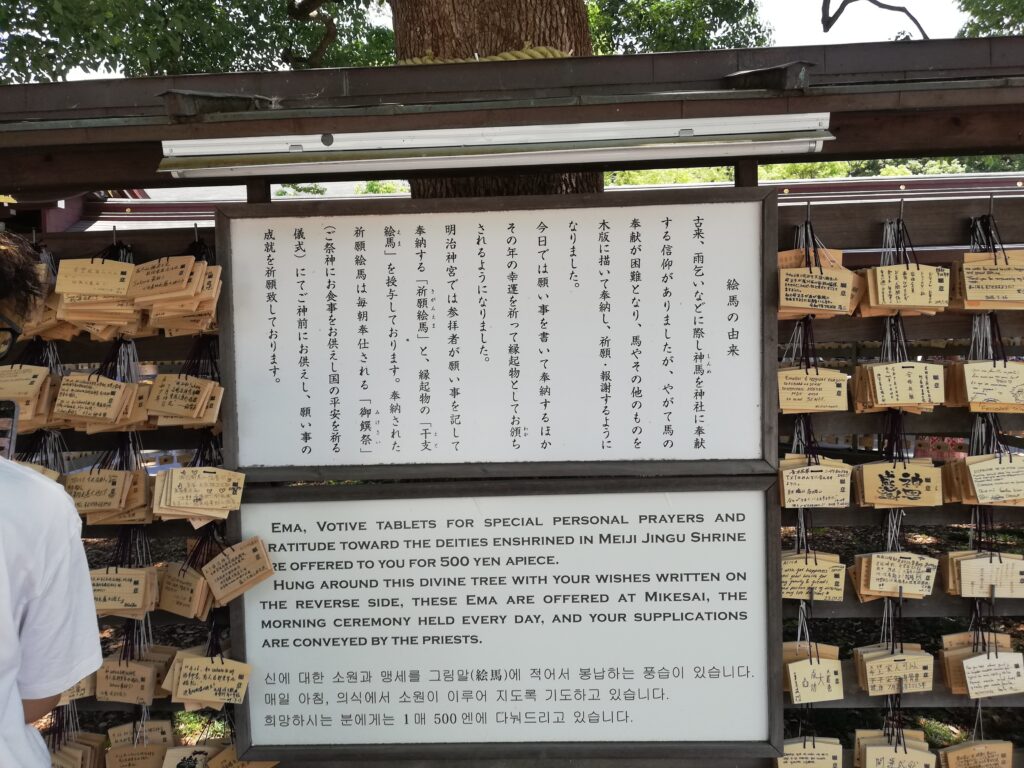

拝殿右手の楠の下には、多くの絵馬が奉納されていた。

見ると、日本語はもちろんあるが、外国人が書かれた絵馬が多い。英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語……?これらの多彩な言語の絵馬の様子は、2年半前に来た時とは異なる光景だ。実際に絵馬を書いている人も欧米人や中国人が多いようだった。

【夫婦楠】縁結びを象徴するご神木

反対側の楠は「夫婦楠(めおとくす)」だ。2本の楠に注連縄(しめなわ)がかけられている。

鎮座当初に献木された木が、長い年月を経てここまでの大樹に育ち、今では境内を象徴する存在となっているのだという。

少し離れて眺めると、二本の楠がまるで一本の木のように寄り添い、丸みを帯びた姿にやさしさと生命の力強さが重なる。その姿から「縁結び」「夫婦円満」「家内安全」の象徴とされ、パワースポットとして多くの参拝者に親しまれている。

この境内では日本の美しさを感じることができる。夫婦やカップルで訪れる際には、ぜひ立ち寄ってご神木の力を感じてほしい。明治神宮の静かな森の中で、絆を深める特別なひとときとなるだろう。

【全国特産物奉献行事】秋の大祭に集う全国の銘品

毎年秋には明治天皇の誕生日に合わせて大祭が行われ、その一環として「全国特産物奉献行事」が催される。昭和38年に始まったこの行事は、地方行幸の際に明治天皇が各地の産業や特産物に強い関心を示された御意思を継ぐものとされている。

全国から地域を代表する銘品が選ばれ、農水産物や銘菓、工芸品など、多彩な品々が神前に奉献される。奉献式は大祭前日に厳かに行われ、各都道府県の代表者が参列するらしい。

奉献された特産品は境内に展示され、参拝者も鑑賞することができる。単なる奉納にとどまらず、各地の産業振興や国の発展を祈願する意味を持ち、明治神宮ならではの特色ある行事となっている。

【銘水奉献】夏を彩る明治天皇祭の神事

毎年7月30日には、明治天皇のご命日にあたる「明治天皇祭」が斎行されている。この祭典は、明治天皇の偉業をたたえ、全国各地の産業発展を祈願する重要な行事なのだそうだ。

参道には奉献された日本酒やワイン、ご神前には夏野菜や海産物が並ぶ中、とりわけ注目を集めるのが「銘水奉献」である。全国から選ばれた名水が御神前へ奉納され、回廊にはずらりと展示される。その光景は圧巻だ。

この奉献は、日本の自然への感謝を表し、地域と神宮を結ぶ象徴的な役割を果たしている。8月1日の「水の日」と時期が近いこともあり、水の恵みと生活との結びつきを改めて感じさせてくれる行事として親しまれている。

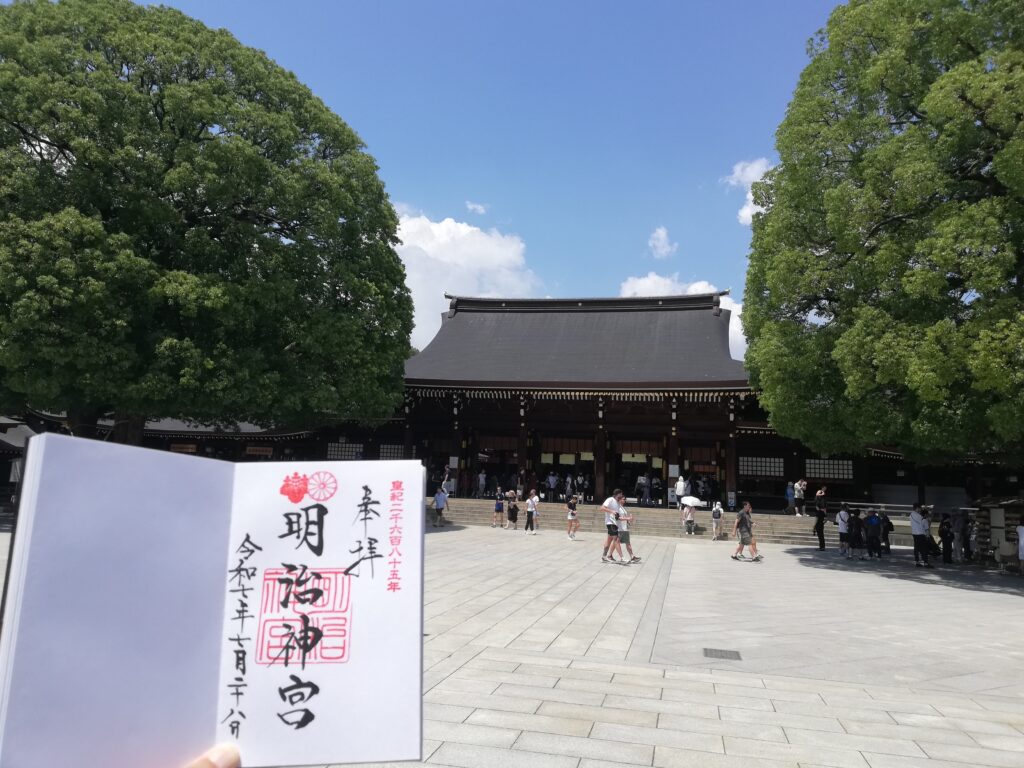

皇紀と皇室ゆかりの紋章入り!明治神宮の御朱印

参拝を終えて御朱印をいただきに向かう。ご朱印の受付は神楽殿の向かいにある朱印所だ。

御朱印の対応される方は数名おり、この日は3人の方で対応されていた。聞けば多い時には5人で対応することもあるそう。どの方も丁寧で美しい字を書かれる。初穂料は500円。

御朱印の右側に記される「皇紀二千六百八十五年」は、日本書紀に基づく紀元前660年を元年とする皇紀による年数表記で、西暦2025年にあたるもの。建国記念日や紀元祭とも深く関わりを持つという。

「菊」と「桐」を重ねた紋章も印象的だ。菊は皇室の紋章、桐は日本国の紋章であり、両方を重ねて用いることが許されているのは明治神宮の格式の高さを示している。さらに、「宮」の字は、7画目の「ノ」を欠いた旧字体が用いられている点も特徴的で、伝統を今に受け継いでいる。

再び境内の美しい楠の姿を見て、御苑に向かう。

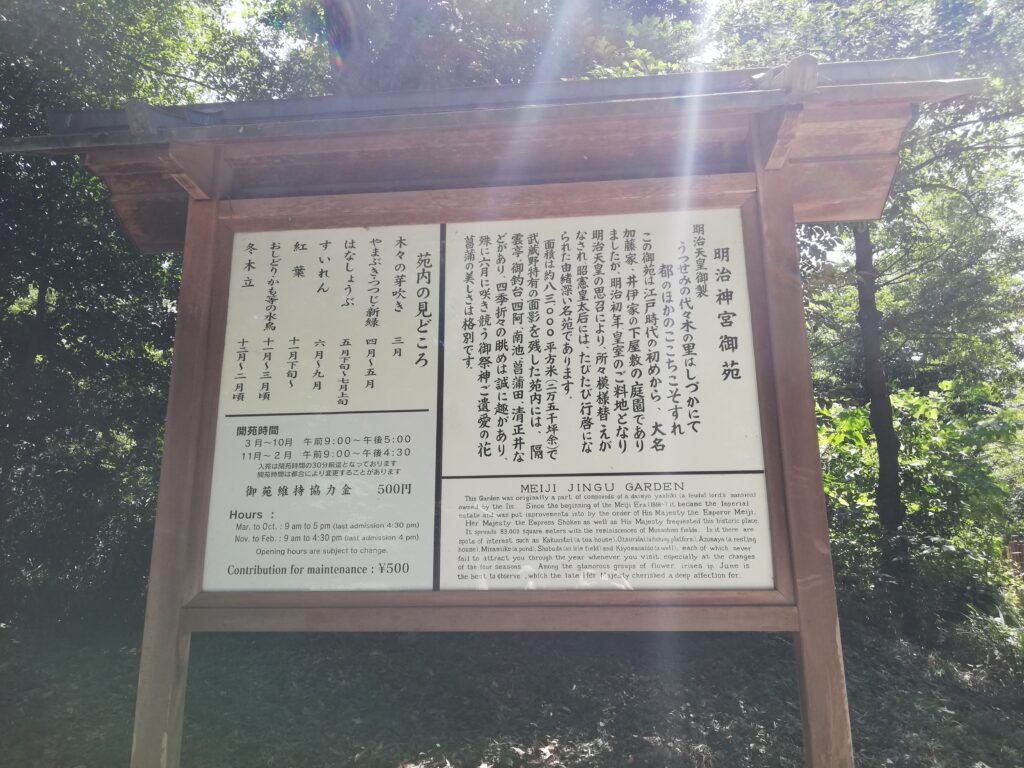

歴史を映す都会のオアシス!明治神宮御苑

明治神宮参拝を終えて、「明治神宮御苑」に向かう。さきほど通り過ぎた御苑北門から入場する。ここも2年半ぶりに足を運んだ。

入場料は500円。東京の中心部にあるとは思えないほどの深い森に包まれ、歩くだけで静けさに浸れる。

この御苑は江戸時代、熊本藩主・加藤家や彦根藩主・井伊家の下屋敷として使われていたのだとか。1603年から加藤家の別邸庭園として整備され、その基盤は現在にも受け継がれているという。

その後は井伊家の所有となり、三代将軍・徳川家光も訪れたと伝えられる。こうした歴史的背景が、今の御苑に漂う落ち着きと趣を形づくっているのだそうだ。

頭上を見上げれば、濃い緑の木々の合間からやわらかな光が降り注ぐ。都会の喧騒を忘れさせてくれる、まさに癒やしの空間である。

【隔雲亭(かくうんてい)】昭憲皇太后の憩いの御休息所

御苑を歩くと右手に現れるのが「隔雲亭」だ。明治33年(1900年)、明治天皇が昭憲皇太后のために建てた御休息所で、数寄屋造りの落ち着いた意匠が特徴的である。

当時、昭憲皇太后は庭園内の南池で釣りを楽しまれ、その後ここで休息を取られていたと伝えられる。隔雲亭は皇后の憩いの場であると同時に、自然と親しむ空間としても重要な役割を果たしていたそうだ。

第二次世界大戦中の空襲で一度は焼失したが、昭和33年(1958年)に再建。現在も皇室の歴史と生活を今に伝える建物として、庭園の景観に趣を添えている。

【南池(なんち)】花咲く景観に癒やされる御苑の名所

隔雲亭の先に広がるのが「南池」である。

池にはスイレンの花がたくさん咲いていた。みずみずしい緑の葉の中に、白い花が力強く咲いている。この光景は以前冬に来たときには見ることができなかった光景だ。スイレンの見ごろは6月~9月らしい。今回訪れたのは7月下旬、ちょうど見ごろだ。

この南池は、御苑のパワースポットとして知られる「清正井(きよまさのいど)」を水源としている。豊かな湧水が池を満たし、四季折々に異なる景観をつくり出しているのだ。その清正井へと足を進める。

【菖蒲田】季節を待つ静かな花の舞台

清正井へ向かう途中に広がるのが「菖蒲田」である。訪れた時期は盛夏で、残念ながら花の姿は見られなかった。強い日差しの下、土は乾き、園内は静けさに包まれていた。

菖蒲が咲き誇るのは毎年6月中旬から下旬にかけて。紫や白の花々が一斉に咲き、御苑を華やかに彩るという。今回はその景色に出会えなかったが、次はぜひ花の盛りに訪れたい。

「明治神宮 菖蒲田」を描いた川瀬巴水の作品の御朱印帳を持って参拝を!

御苑の見どころとして有名な菖蒲田を描いた川瀬巴水の絵画をあしらった御朱印帳は、明治神宮の参拝にぴったり!これから御朱印を集め始める方にもおすすめですので、ぜひチェックしてください!

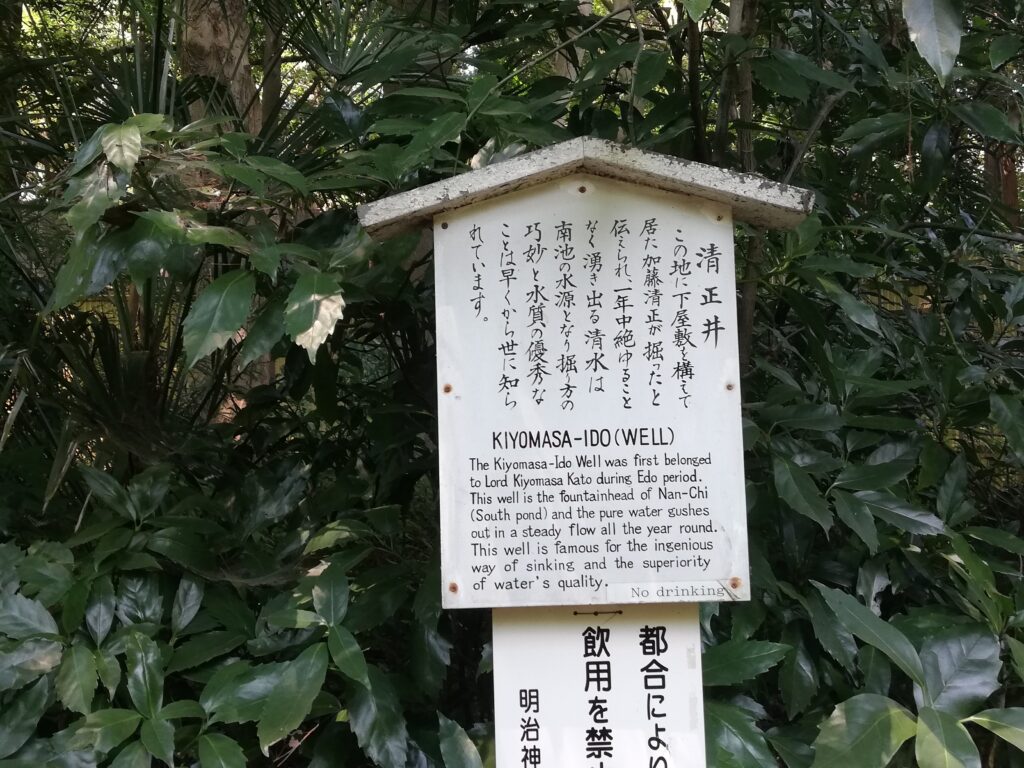

【清正井(きよまさのいど)】加藤清正ゆかりの湧水

再び森の中を歩き、御苑のパワースポットとして知られる「清正井」に着く。この井戸は、この地に下屋敷を構えていた加藤清正が掘ったものと伝わっており、一年中絶えることなく清水が湧き出ているそうだ。掘り方が巧妙なことと水質の優秀さがその理由にあるのだという。

加藤清正については、当ブログで過去何度も触れている。私としては、清正について特に印象に残っているのは熊本城の建築だ。熊本には「加藤神社」もあり、今でも地元の人から敬愛されている。

井戸の水はすごく澄んでいる。澄んだ水がとても美しい。底の石まではっきり見える。まさに清水だ。

これを見ているだけで心が洗われる気がしてくる。手ですくって飲みたい気持ちになるが、それは禁じられている。指先をつけてみる。ひんやりとして気持ちがいい。湧き出る清水は、夏は冷たく、冬は暖かい。年間を通して15度前後らしい。

入場してきた北門に戻り、亀石がある宝物殿の方角へ向かう。ここからは前回訪れていないエリアだ。

【西参道】静寂に包まれる小径

境内に戻り、西門を抜けて西参道へと歩みを進める。

本来であれば「神宮 → 宝物殿 → 御苑」という順序で巡るのが理想なのかもしれないが、今回は御苑を後にしての順路となった。

西参道は、神宮の西から北へと森の中を抜けていく静かな小径である。人影はほとんどなく、行き交うのはわずかに見かけた外国人カップルだけ。

都会の真ん中とは思えぬ静寂に包まれ、参拝の余韻を味わいながら歩くには最適の道である。

【宝物殿前芝地】広々とした静かな穴場スポット

宝物殿の前には大きな芝生地が広がっていた。訪れた時には誰もいなかった。都会の真ん中とは思えないほど静かで、ここはすごい穴場だ。

芝地はよく手入れされており、皇居東御苑の本丸付近を思わせるほどの広がりを持つ。ただしこちらは緩やかな傾斜があるため、より立体的な景観が楽しめる。木々の間を飛び交う鳥のさえずりを聞きながら過ごす時間は心地よく、のびのびとした解放感に包まれている。

家族で訪れれば、子どもたちが安心して遊べる絶好の場所でもあり、参拝や散策の合間にゆったりと休むのにふさわしいスポットである。

【亀石】健康長寿を祈る静かなパワースポット

宝物殿の近く、北池のほとりに「亀石」と呼ばれる大きな石があった。その名の通り亀の甲羅のような形をしており、柵や案内板もないため見落としがちだが、静かな芝地の中にひっそりと佇んでいた。

亀は長寿の象徴とされ、この石に触れることで健康や長生きのご利益があると伝えられている。特に「頭」にあたる部分から強い力が宿ると信じられ、訪れる人はそっと手を触れて祈りを込めるという。

周囲には看板も何もなく柵もない。人の往来も少なく、気持ちのいい公園のようだ。子どもなら間違いなくこの上に乗って遊ぶであろう身近な存在だが、実は知る人ぞ知るパワースポット。明治神宮参拝の際には見逃さず、ぜひ立ち寄っていただきたい。

【宝物殿】和風意匠をまとった貴重な建築

「宝物殿」は、明治天皇と昭憲皇太后ゆかりの御物を収蔵・展示するために建てられた施設。設計は明治神宮造営局の大江新太郎によるもので、大正10年(1921年)に竣工した。正倉院の校倉造を模した校倉風大床造りなど、和風意匠を取り入れながらも鉄筋コンクリート造とした建築は、当時としては最先端であり、わが国最初期の和風コンクリート建築として高く評価されている。平成23年には国の重要文化財に指定されたそうだ。

絵画館には明治天皇と昭憲皇太后の御事績を描いた80面の壁画が収められているそうで、宝物殿とあわせて明治の歴史を後世に伝える役割を担っているという。

この日はあいにく閉館中であった。一般公開は春秋の大祭に限られているとのことで、機会があればぜひ内部を拝観してみたい。

散策の終わりは原宿駅へ戻った。二度目の参拝となった今回は、南から北へと境内を巡り歩き、その広さと奥深さを改めて実感した。都心にありながら豊かな森に包まれた明治神宮は、何度訪れても新しい発見がある。実に広大で、静かに心を整えてくれる場所だった。

菖蒲田の風景を映した一冊!明治神宮におすすめの御朱印帳

今回のリポートはいかがでしたか?

明治神宮といえば、御苑の菖蒲田が見どころのひとつ。初夏に花菖蒲が咲き誇る景観は、都会の中とは思えない美しさです。その情景をモチーフにした、参拝のおともにぴったりな一冊がこちら。

川瀬巴水「明治神宮 菖蒲田」御朱印帳

こちらの絵画(版画)は川瀬巴水の「明治神宮 菖蒲田」という作品です。

大正から昭和にかけて活躍した川瀬巴水は近代風景版画の第一人者であり、日本各地を旅行し旅先で写生したスケッチ元に木版画作品を数多く発表、日本的な美しい風景を叙情豊かに表現し「旅情詩人」「旅の版画家」「昭和の広重」などと呼ばれています。

国内よりもむしろ海外での評価が高く、浮世絵師の葛飾北斎・歌川広重らと並び称される程の人気があり、あのスティーブ・ジョブスがこよなく愛した版画家でもあり、ジョブスは48点もの作品をコレクションしていたそうです。アップル製品のデザインに川瀬巴水は影響を与えていたのかもしれませんね。

表面は「明治神宮 菖蒲田」をレイアウトしています。表紙素材は濡れや擦れに大変強い「布クロス」という素材にプリントしています。

裏面には同じ川瀬巴水の作品で「菖蒲(しようぶ)」をレイアウトしています。便宜上、表面・裏面とご紹介しましたが、どちらを表にしても問題はありません。

付属の表題シールは3枚入りで、好みに合わせて貼ることが可能。中紙には墨の発色が美しい奉書紙を使用し、蛇腹式で御朱印をきれいに残せます。価格も手に取りやすく、これから御朱印集めを始めたい方にも最適です!

明治神宮参拝の記録を彩るのにふさわしい、落ち着きと気品を備えた一冊。菖蒲田の静かな風景を感じながら、特別な御朱印巡りを楽しんでみてはいかがでしょうか。

ステキな御朱印帳を片手に、楽しい御朱印集めに出かけましょう!

神社やお寺に行くたびに、その雰囲気や歴史に触れるのってワクワクしませんか?そんな旅の思い出をカタチに残せるのが御朱印です!力強い筆文字や、神社ごとに異なる印影など、御朱印の1つ1つには訪れた場所の個性やストーリーがギュッと詰め込まれています。そして、御朱印帳をパラっと開けば、訪れた際の風景や空気感が一瞬で蘇ります!

御朱印はただの記念スタンプではありません。その神社やお寺とのご縁を結ぶ大切な証。そして何より、御朱印は集める楽しさがどんどん増していくアイテムです!さらに、自分がお気に入りのデザインの御朱印帳を選べば、気分もよりアップすること間違いなし♪ 1冊、また1冊と増えていくたびに、自分だけのコレクションが増えていくのも嬉しいポイントです!

せっかく神社やお寺を巡るなら、お気に入りの御朱印帳を片手に、楽しく御朱印集めを始めてみませんか?

これから御朱印集めを始める方にぜひお勧めしたい「初めての御朱印帳」はこちらからチェック!

さらに!さらに!!

日宝では、神社仏閣様やデザイン会社様など向けに、オリジナル御朱印帳の製作サービスを承っております!デザインのご要望はもちろん、表紙素材や製本仕様に至るまで、製本会社ならではの知識とクオリティでご提案いたします。

「こんな御朱印帳を作ってみたい」「まだイメージが固まっていないけれど相談してみたい」

そんな段階でも構いません。どんなご希望でも丁寧にヒアリングし、企画から製作まで一緒に形にしてまいります。

まずはお気軽にお問い合わせください。

詳しくは下記のページをクリック♫

日宝綜合製本株式会社

岡山県岡山市中区今在家197-1(各所在地を見る)

国内屈指のパワースポット!奈良【大神神社】の見所と御朱印!

国内屈指のパワースポット!奈良【大神神社】の見所と御朱印!