こんにちは!

全国各地のご朱印、お城印集めが趣味の神宮寺城一郎です!

御朱印帳づくりに携わる者として、もっと御朱印集めが楽しくなるように、訪れた寺社仏閣の魅力や、私たちが手がける御朱印帳のこともお届けしています。

今回足を運んだのは、奈良県大和郡山市にある「源九郎稲荷神社(げんくろういなりじんじゃ)」。

狐にまつわる不思議な伝説や、源義経・静御前とのゆかり、そして地元の人々に「源九郎さん」と親しまれてきた歴史ある神社です。こぢんまりとした境内ながら、そこには凛とした神聖さと、どこか懐かしい温もりが共存しており、まさに知る人ぞ知るパワースポットといえるでしょう。

この記事では、源九郎稲荷神社の見どころや御朱印の魅力を、実際に訪れた感想とともにご紹介していきます。

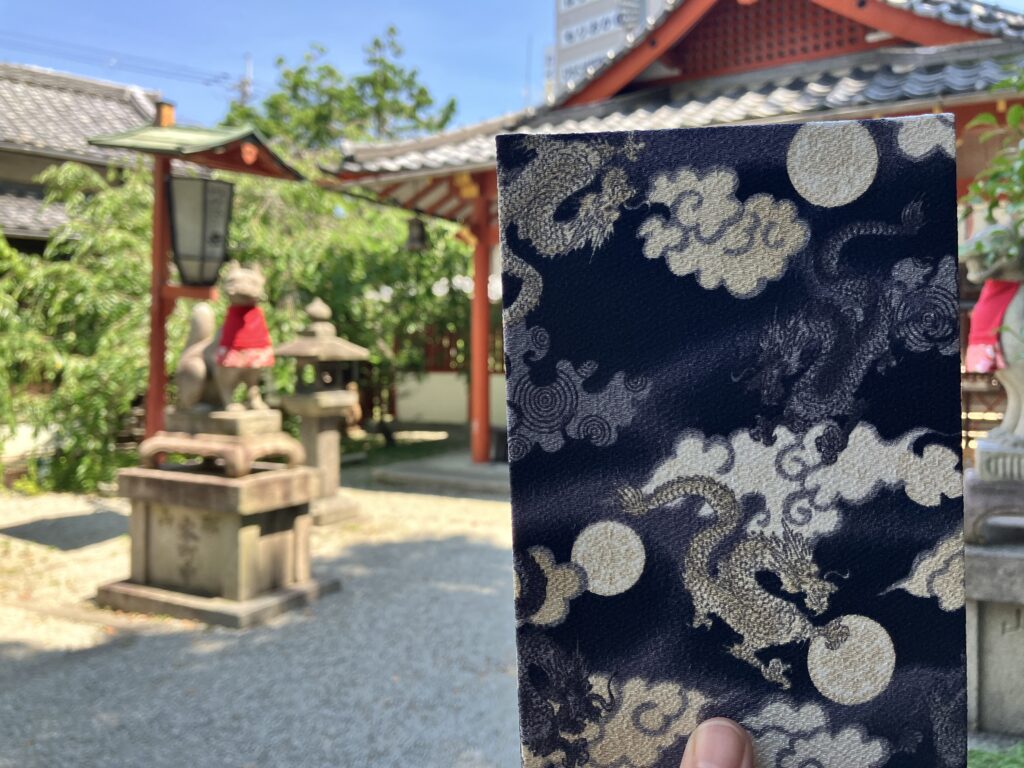

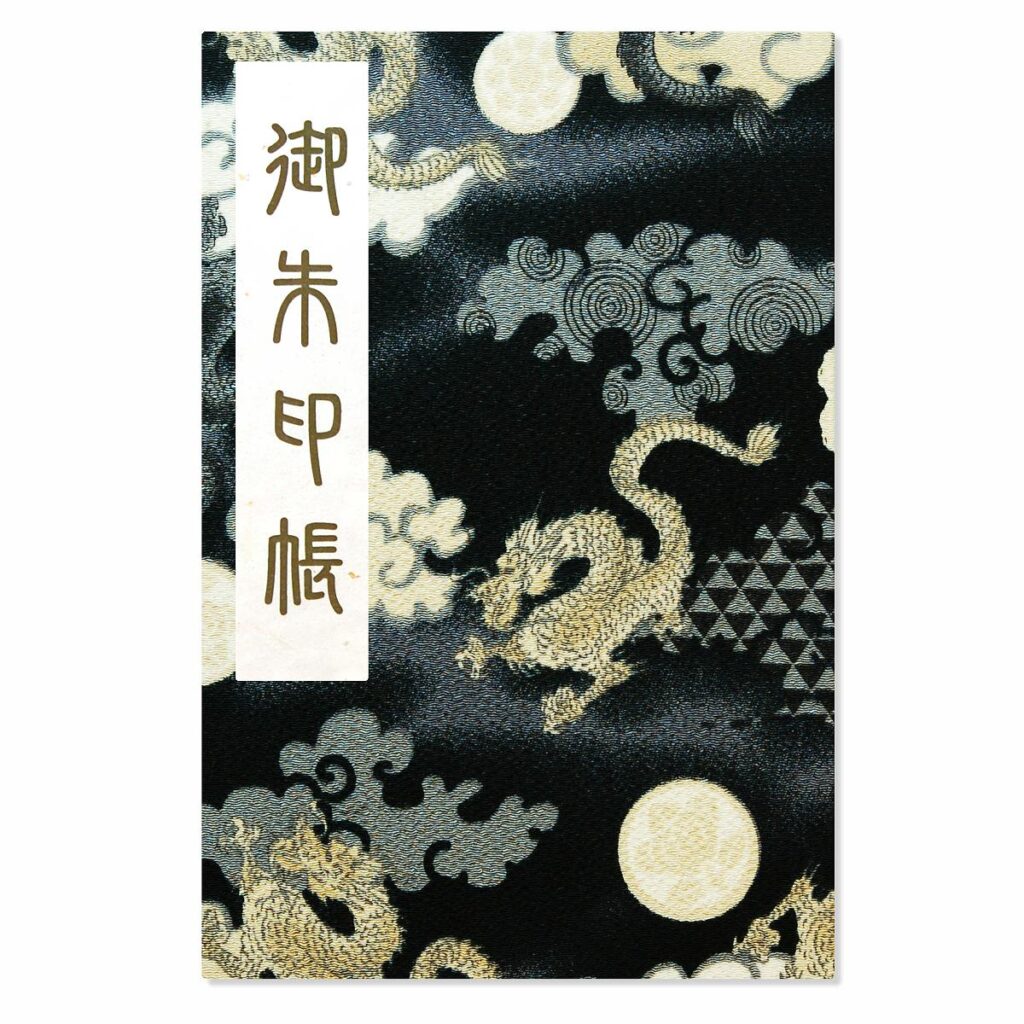

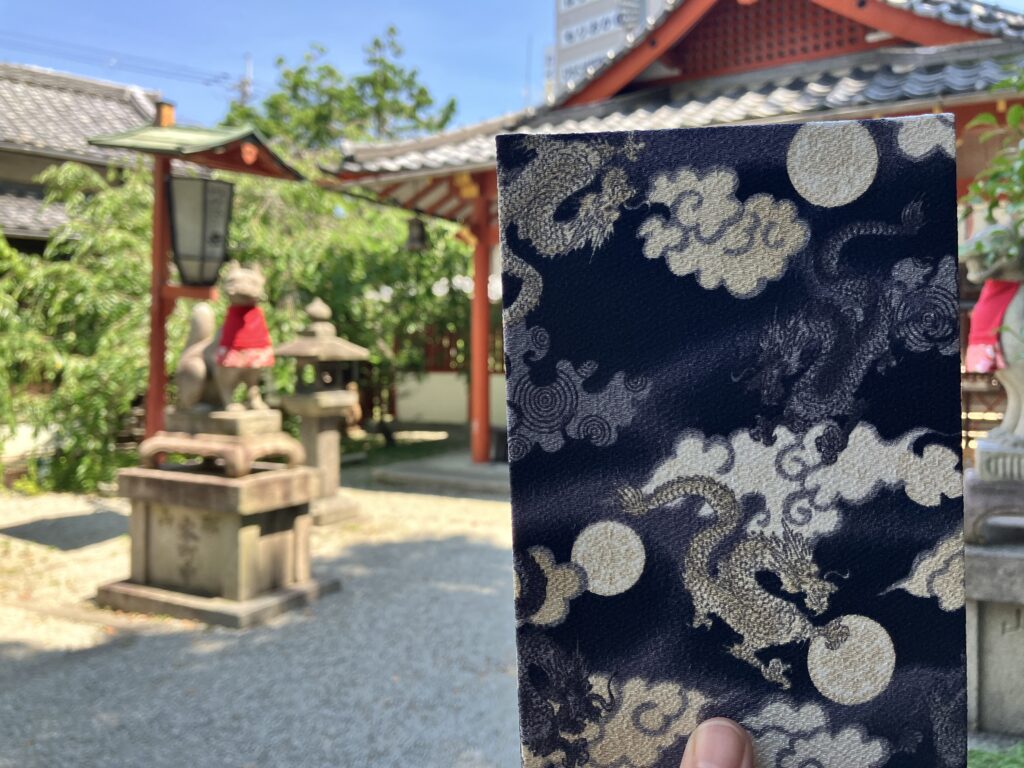

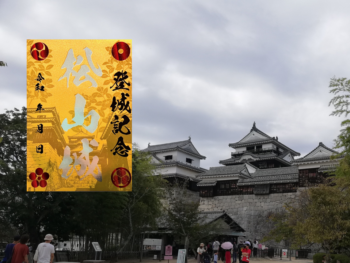

源九郎稲荷神社は、源義経や静御前とのゆかり、そして神秘的な狐伝説が語り継がれる場所。そんな歴史とロマンあふれる神社にふさわしい一冊として今回持参した御朱印帳をご紹介!

源九郎稲荷神社に持参したい御朱印帳

「飛龍柄」の御朱印帳

龍は、古くから力強さや成功を象徴する存在。魚が滝を登って龍になる「登竜門」の故事に重ねれば、まさに試練を乗り越え飛躍していく姿そのものです。源義経や豊臣兄弟のように、激動の時代を駆け抜けた歴史上の英雄たちにも通じるモチーフではないでしょうか。

源九郎稲荷神社の神秘的な空気と、この龍のエネルギーが重なって、参拝の時間がより特別なものになりました。ご利益への願いを込める一冊としても、おすすめの御朱印帳です。

この御朱印帳が気になる方は、Amazonや楽天市場でも取り扱っています。

気軽にのぞいてみてください。

それでは、源九郎稲荷神社の魅力を一緒に巡っていきましょう!どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。

源九郎稲荷神社のアクセスと基本情報

【源九郎稲荷神社の所在地】

〒639-1144 奈良県大和郡山市洞泉寺町15

【源九郎稲荷神社の電話番号】

0743-55-3830

【源九郎稲荷神社の授与時間】

10時~17時

【源九郎稲荷神社への電車でのアクセス】

●近鉄橿原線「近鉄郡山」駅より徒歩10分

●JR関西本線(大和路線)「郡山」駅より徒歩10分

【源九郎稲荷神社の駐車場】

参拝者専用の駐車場はありません。公共交通機関もしくは近隣のコインパーキングをご利用ください。

源九郎稲荷神社のご由緒

源九郎稲荷神社は、豊臣秀吉の弟・秀長が郡山城の鎮守として創建した神社で、日本三大稲荷、関西三大稲荷、近畿二大稲荷のひとつにも数えられることもある格式ある稲荷社です。地元では親しみを込めて「源九郎さん」と呼ばれ、地域に深く根ざした信仰の場として大切にされています。

社名の「源九郎」は、源義経が兄・源頼朝と争った際、何度もこの稲荷に助けられたという伝説に由来するといわれています。境内では、狛犬の代わりに狛狐が社を守っており、本殿には「白狐源九郎」が祀られています。拝殿前に佇む二匹の狐は、それぞれ宝珠と巻物をくわえており、「宝珠に触れれば金運が上がり、巻物に触れれば知恵が授かる」とも伝えられています。

こうした伝承や神使の存在にふれるうちに、どこかスピリチュアルな空気を感じるのもこの神社ならではの魅力です。境内では「幸運鈴」や開運・厄除けのお守りも授与されており、大切な願いを託す人々の姿も多く見かけます。

また、歌舞伎『義経千本桜』ゆかりの神社としても知られ、劇中に登場する「源九郎狐」でも名高い存在です。過去には六代目中村勘九郎丈が襲名披露の記念に植樹した枝垂れ梅と枝垂れ桜が境内にあり、今も多くの参拝者の目を楽しませています。

春の大和郡山お城まつりでは、源九郎狐にちなんだ例祭「白狐渡御(とぎょ)」が開催され、白狐の面をつけた子どもたちが囃子に合わせて街を練り歩く様子は、地域の風物詩として親しまれています。

●ご祭神

宇迦之御魂神(保食神)、源九郎稲荷大明神

●ご利益

家内安全・商売繁盛・開運招福

ここから「源九郎稲荷神社」の参拝リポートがスタート!

歌舞伎とのゆかりも深い【源九郎稲荷神社】の見どころ

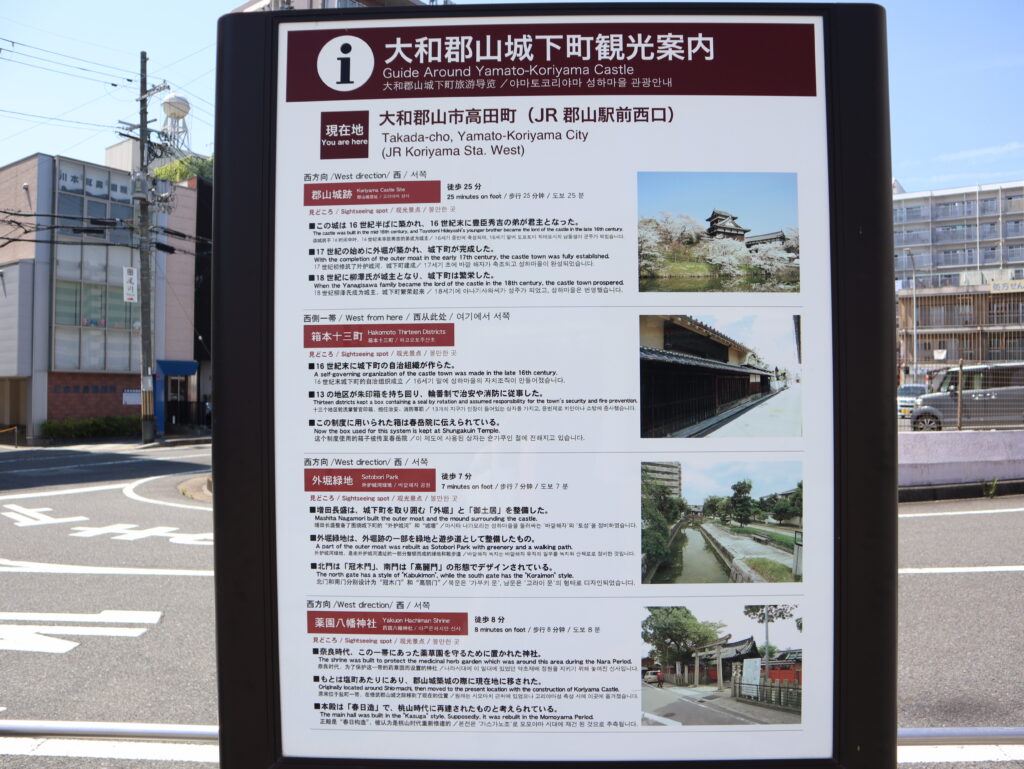

今回目指したのは「源九郎稲荷神社」だ。近隣のコインパーキングに車を停め、神社を目指して歩く。

源九郎稲荷神社がある大和郡山市は、豊臣秀吉・秀長とゆかりのある地だ。この地には弟の秀長が城主であった郡山城跡があり、2026年にNHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』が放送されることもあって注目度が高まっている。これはJR郡山駅にあったのぼり。現地も活気づいているようだ。

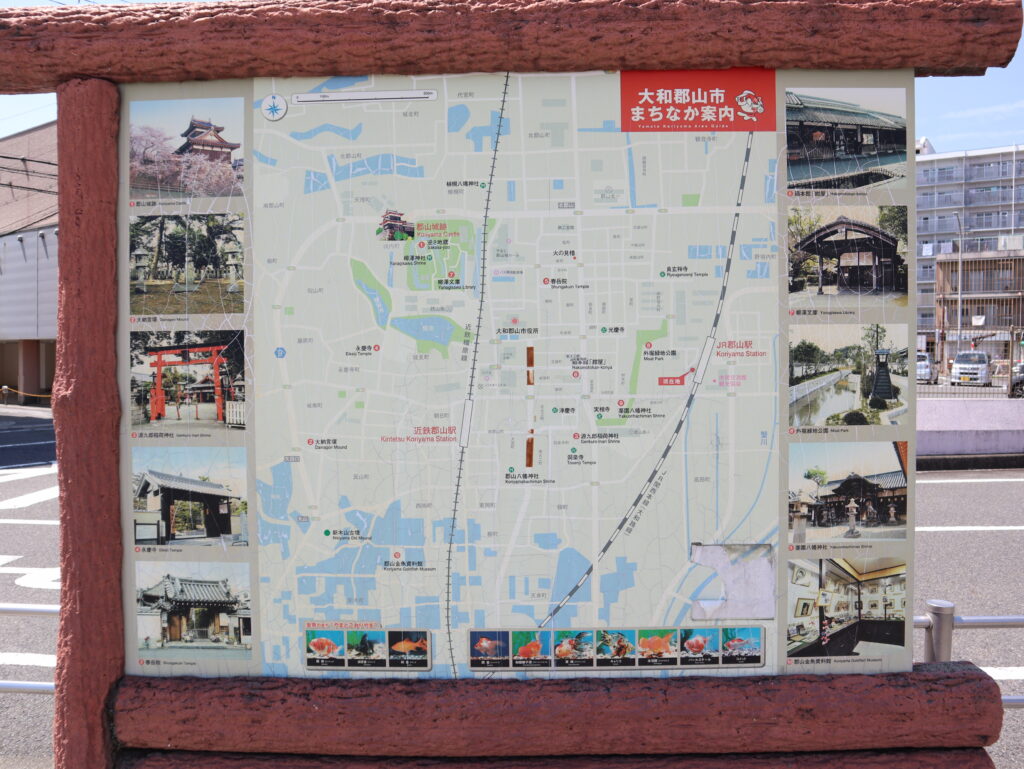

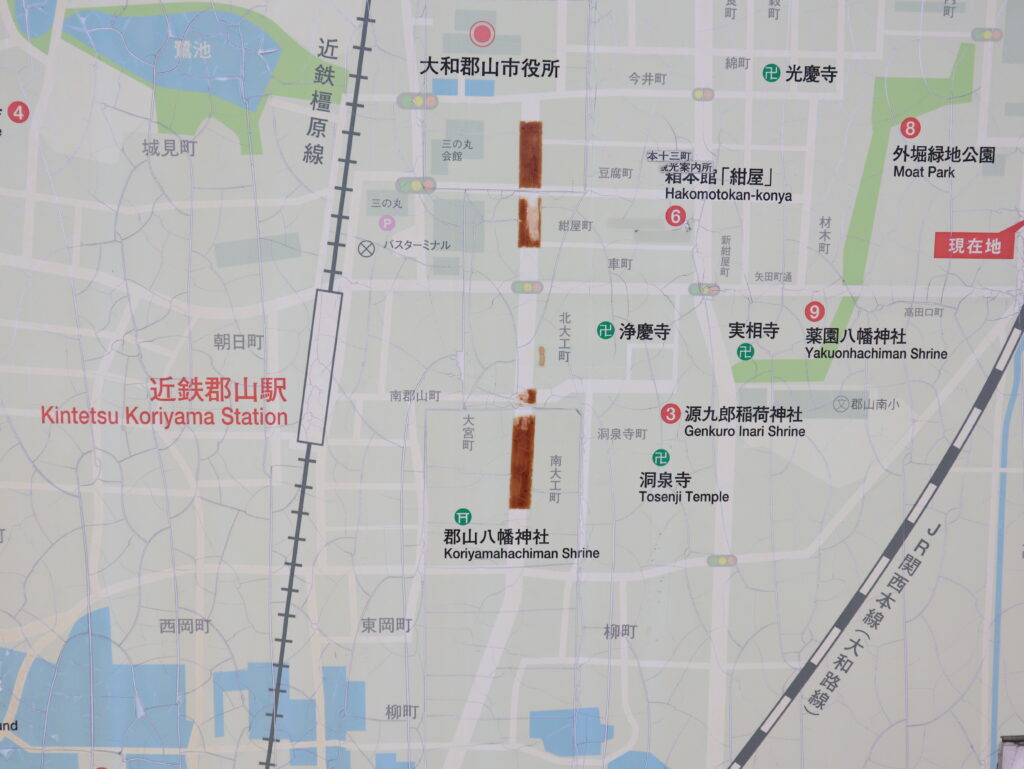

駅を出たところに駅周辺の地図を発見。観光案内にもなっている。

目的地の源九郎稲荷神社は駅から歩いて10分と程近い。

一帯は住宅街だ。地図を見ながら目的地へ進むが、この辺りに本当に神社があるのか不安になってしまう。ただ、道のあちこちに看板やのぼり旗はいくつも見つけられ、地元に愛されている神社であることが伝わってきた。

【神社入口】住宅街の先にひっそり現れる朱色の鳥居

県道108号線の一本裏に入った道を、ひたすらまっすぐ歩いていく。すると唐突に景色が変わる。

うっそうと生い茂る木と朱色の鳥居。源九郎稲荷神社の入口だ。

住宅街の喧騒が嘘のようにひっそりした空間だ。秘密基地を見つけたようなわくわく感と、不思議な場所に足を踏み入れてしまったような緊張感がわいてくる。

境内のほとんどが木陰になっていることもあってか、涼しい風が通り抜けていく。思わずほっとひと息ついてしまう心地良さだ。一時的に暑さを忘れさせてくれる。

【正一位の神社】稲荷信仰に授けられた最高位の称号

神社によく行く方、御朱印集めをされている方は、よく「正一位」という文字を見かけないだろうか? 「正一位」とはざっくり言うと、神様の身分を表すものだ。もともとは朝廷が役人の身分を等級で表すためのものだった。そして神様の中では、稲荷神社に祀られている宇迦之御魂神が正一位の地位を授与されている。

本来は稲荷神社の総本山である京都・伏見稲荷大社の宇迦之御魂神に授けられたものだが、明治時代以降、神階制度は廃止されてしまった。現在では、全国各地で稲荷神に対する深い信仰心や、稲荷神社の社格や神威を示す称号となっている。

【拝殿までの参道】紫陽花咲く道から神前へ

さて、一礼をして鳥居をくぐる。

拝殿までの道は、左右に色とりどりの花が並び、参拝者の目を惹きつける。参拝当時は紫陽花が見頃だった。丹念に手入れをされているのだろう。

【手水舎】ちりんと響く風の音を聴きながら、涼やかに心を整えて

参道の右側に手水舎がある。手を清めていく。

風が吹くと風鈴の音がちりんちりんと一斉に鳴る。

そして手水鉢の中には、たくさんのビー玉が!聴覚からも視覚からも涼しくなる工夫が施されていた。

【祓戸(はらえど)】祓いの石に立ち止まり心を正す

手水舎の隣には、「祓戸」なる石があった。調べてみると、祓えをするための場所だそうだ。主に神職の方が祓えをする場所だそうだが、一般の参拝者が祓えをする場所とすることもあるらしい。これはどちらだろうか? 神事の際にここで祓えをしているのかもしれない。あるいは、今しがた手水で清めるという行為を祓えとしているのかもしれない。真相は不明だが、ここで改めて気を引き締めて拝殿に向かう。

【狛狐】宝珠は金運、巻物は知恵のしるし

拝殿の前には神使である狐の像が二体。左の狐は巻物を、右の狐は宝珠をくわえている。「巻物に触れれば賢くなり、宝珠に触れれば金持ちになる」といわれているようだ。遠くから見ると狐が満面の笑みを浮かべているようで驚いてしまった。

【拝殿】朱の社殿に込められた祈りのかたち

鮮やかな朱色が目を引く拝殿は、境内の中心に静かに佇んでいる。建物は北向きに建てられており、これは稲荷信仰における特有の配置ともいわれているそうだ。現在の拝殿は大正時代に再建されたもので、時代を越えて受け継がれてきた祈りの場となっている。

正面に立ち、心を整えてから、二拝二拍手一拝で静かに参拝。朱塗りの柱や屋根に陽の光が反射し、どこか幻想的な雰囲気が漂う。

拝殿の奥には本殿があり、その前には白狐の像がずらりと並んでいた。一体一体が信仰の証のように立ち並び、白狐たちのまなざしが、静かにこの神域を守っているように感じられる。

【狐と蛇の木像】拝殿を彩る稲荷と干支の木彫り像

拝殿の賽銭箱の横には、稲荷神社の朱色を彷彿させる色合いをした狐の木像が佇んでいた。特に説明は見当たらないが、この大きさの木像を完成させるのは、それは大変だったろうと尊敬する気持ちがわく。

ふと顔を上げると、拝殿の柵の向こうには蛇の木像があった! これは2025年の干支が巳年であることにちなんだものだろう。こちらもまた立派な大作だ。

【絵馬掛け所】願いが宿る、個性豊かな狐たち

拝殿のすぐ横には絵馬をかけるスペースがある。源九郎稲荷神社の絵馬には、狐の顔のものがある! 願いごとを書いて、狐の顔に目を書き込む。自分だけの個性的な狐が出来上がる、楽しい絵馬だ。

目を入れる前の絵馬は少しドキリとする風貌だが、目を入れると途端にどれもかわいく見えるから不思議だ。

【歌舞伎と神社の縁】義経千本桜が息づく信仰の舞台

さて、冒頭で大和郡山市は豊臣秀吉・秀長とゆかりがあることに触れたが、この源九郎稲荷神社もまた豊臣兄弟とゆかりがある神社だ。さらにもう一人、源九郎稲荷神社とゆかりのある人物がいる。源義経だ。時代の異なる歴史上の人物たちが、源九郎稲荷大明神によって繋がっている。

そもそも「源九郎」とは源義経の幼名だ。源平の戦いで武功をたてた義経は、兄である頼朝に命を狙われ、追われる身となる。その義経を慕っていたのが静御前。義経と静御前の恋物語は有名だ。この静御前を警護していた佐藤忠信という者がいた。忠信は静御前が「初音の鼓」を鳴らすと、たちどころに姿を現す不思議な存在だった。実はこの佐藤忠信、狐が化けた姿だった。初音の鼓には狐の両親の革が使われており、子供が親を慕って姿を現していたのだ。ある日、義経の前で本物の忠信と狐忠信が鉢合わせし、狐忠信は本性を打ち明ける。義経は親子の愛に心を打たれ、狐忠信に初音の鼓を贈るとともに、静御前を守った褒美として自分の幼名「源九郎」の名を与えた。その後の義経一行は、源九郎狐の神通力に助けられながら、東北へと逃げ延びるのだった。

ちなみにこの伝承の源九郎狐(狐忠信)は、歌舞伎の演目「義経千本桜」に登場する。その縁あって、源九郎稲荷神社は歌舞伎役者の方々も度々参拝されているとのこと。境内には六代目中村勘九郎氏の襲名披露を記念した枝垂れ梅が植えられている。

【秀長と白狐の伝説】秀長と源九郎稲荷の知られざる逸話

さて、ここから豊臣秀長とのゆかりについて説明しよう。秀長もまた源九郎稲荷大明神を信仰していた。郡山城築城の際は源九郎稲荷大明神を城の守護神と定め、以後歴代藩主によって手厚く崇敬されてきた。

天正13年(1585年)9月、秀長が郡山城に入城した。秀長は宝譽上人という高僧の法説を聞き、いたく感服した。ある日、上人の前に白髪の老人が現われ、源九郎と名乗った。「郡山の南の御堂を建て、茶枳尼天を祀れば守護神になろう」という源九郎稲荷大明神の言葉を、上人は秀長へと伝える。すると秀長は上人に御堂を建て、上人はそこを洞泉寺とし、源九郎茶枳尼天をお祀りした。

またある日、秀長は源九郎稲荷の神通力を試そうと、上人に命じて源九郎稲荷を呼び寄せた。すると源九郎稲荷は裃(かみしも…江戸時代の武士の礼装)を着て、一族を連れて登城した。そして秀長の前で霊験を示してみせた。驚嘆した秀長は洞泉寺境内に神祠を建て、源九郎狐を祀らせた。

さらに、大坂夏の陣で城が焼き討ちに遭った際は、当時の洞泉寺住職であった天誉という僧が、源九郎稲荷に祈願した。すると突然大雨が降り、城の火が鎮火したという伝説も残る。

…というふうに、源九郎稲荷大明神は偉人とのエピソードが多い神様だ。さて、これらが大河ドラマ「豊臣兄弟!」ではどのように触れられるだろうか? 今から放送が楽しみだ。

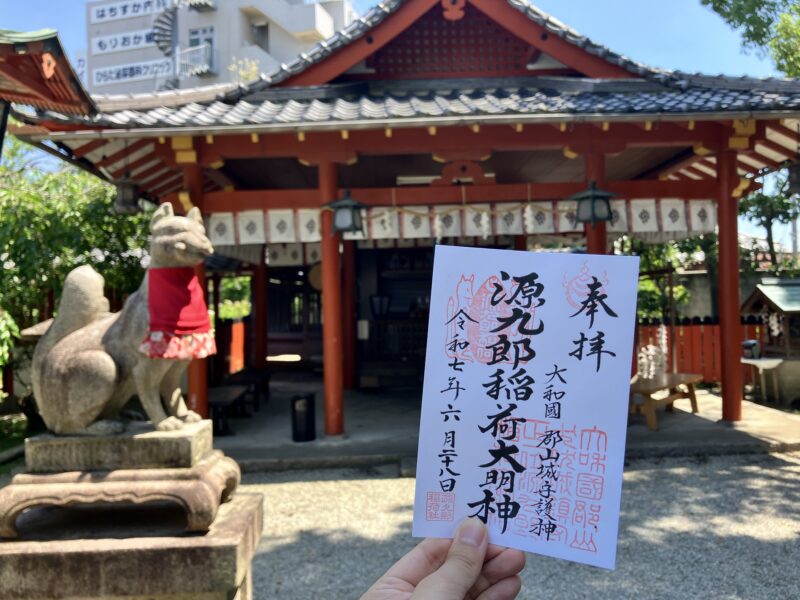

狐の朱印が美しい多彩なデザインが◎!源九郎稲荷神社の御朱印

参拝を終え、この神社の御朱印をいただく。社務所は鳥居の近くにある建物だ。その前には長椅子が置かれ、ちょっとした休憩場所になっている。

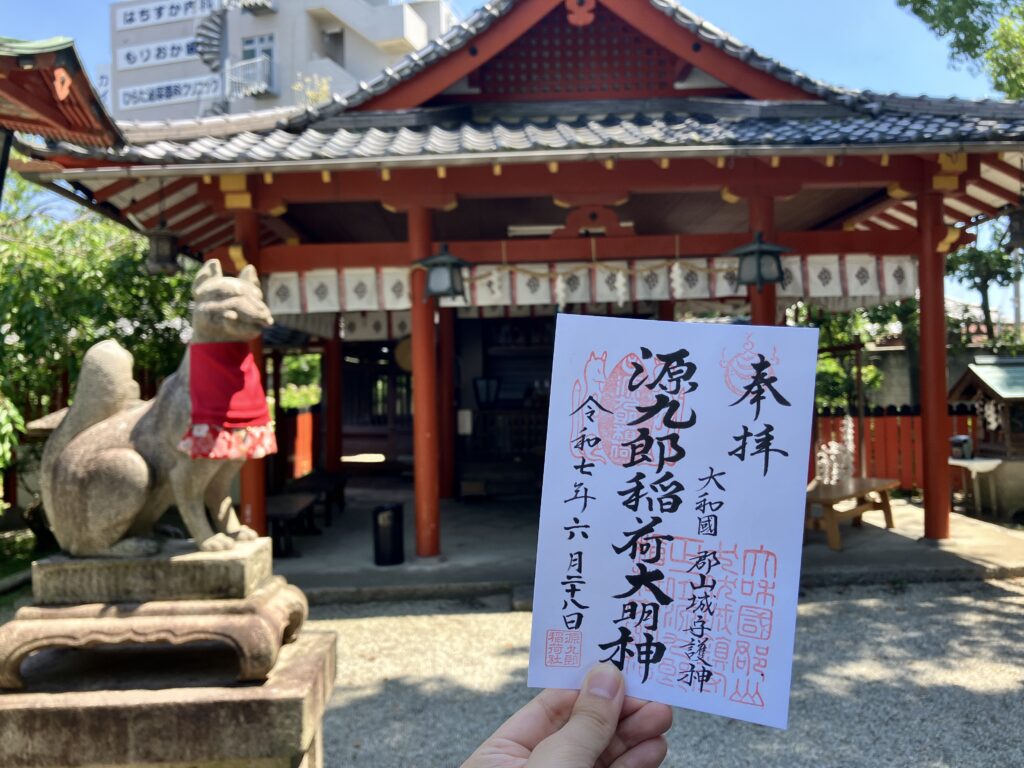

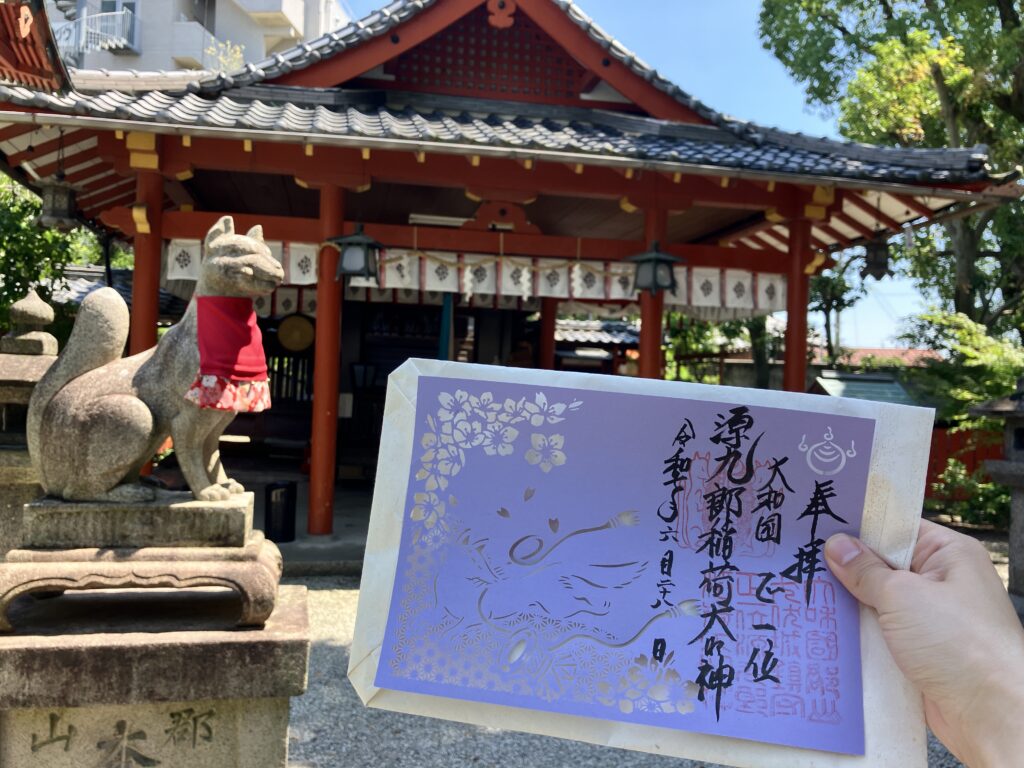

源九郎稲荷神社ではデザインの異なる御朱印がたくさんある。どれにするか迷ってしまうが……今回はこの2種類をいただいた。

まずはもっともベーシックな「源九郎稲荷大明神」の御朱印。狐の朱印がかわいい。右上は狐火だろうか? 初穂料は300円。

2つ目も源九郎稲荷大明神のものだが、こちらは切り絵の御朱印。源九郎狐が優雅にデザインされている。傍らにあるのはもちろん「初音の鼓」だろう。初穂料は1000円。

……ところで、軒下に動物の木像がたくさん並んでいた。拝殿に鎮座していた狐や蛇の木像を彫った人の手によるものだろうか。干支の数だけつくられたのか、それとも毎年…? 圧巻の一言。

住宅街にひっそり佇む隠れ家的な神社だったが、不思議と心にパワーが充電できた気がする。

源義経や豊臣兄弟の生きざまと重なる「飛龍柄」の御朱印帳をお供に!

天に向かって勢いよく翔け上がる龍の姿をデザイン。シックで落ち着いた印象の中に、力強さと祈りのこもった一冊です。

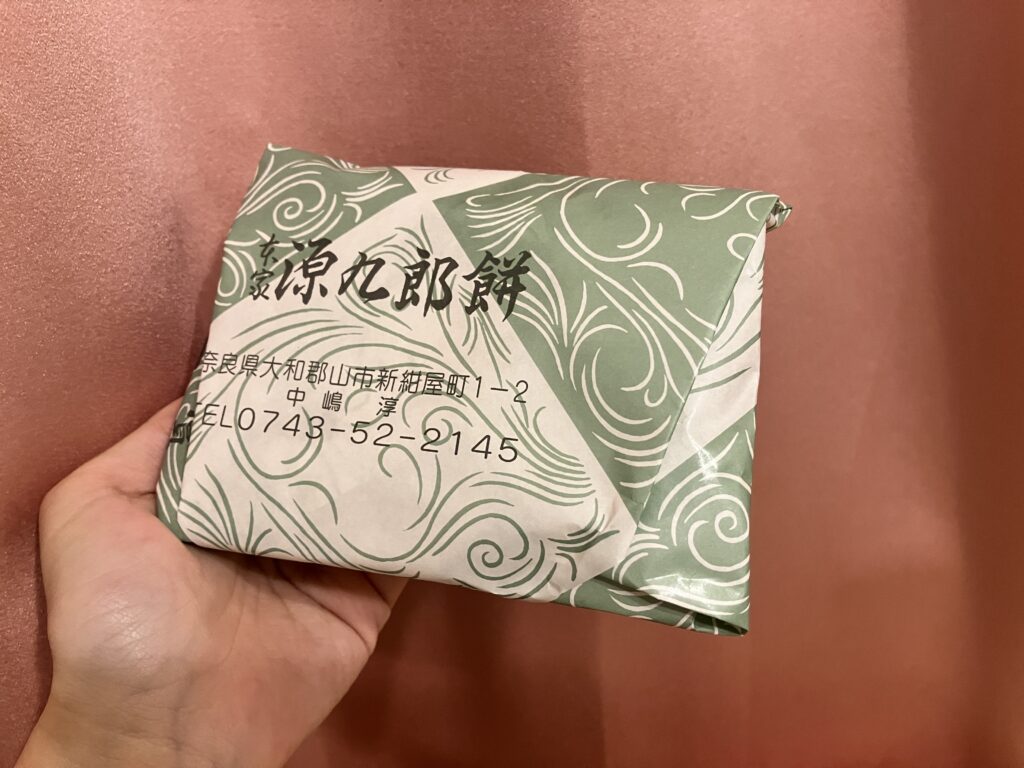

【中嶋源九郎餅本舗】参拝後は老舗の名物餅でひと息を

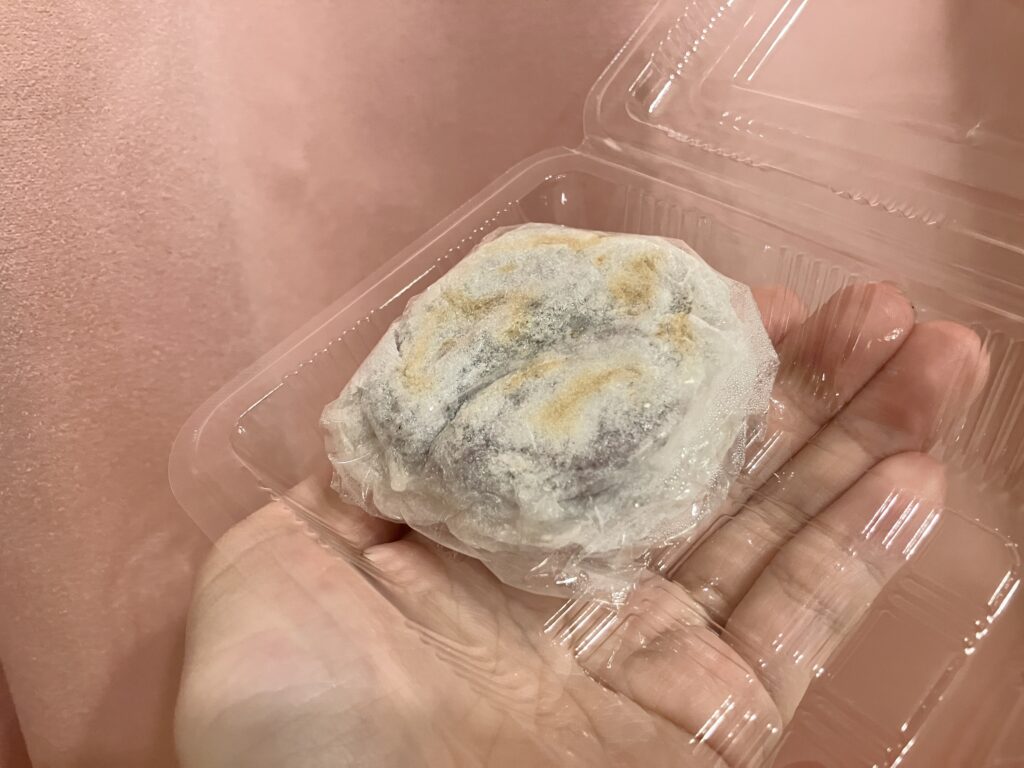

源九郎稲荷神社を参拝したら、忘れずに訪れたいのが「中嶋源九郎餅本舗」だ。この店の名物は「源九郎餅」! 神社の前で販売していたことに由来する。創業100年以上の老舗である。

懐かしさを感じるパッケージの包みだ。源九郎餅の中身はつぶあん、それを包むお餅が柔らかくよく伸びる。こんがり焼き目がなんとも香ばしく、味わいを深くしている。翌日になるとお餅が固くなってしまうので、当日中に食べるのがおすすめだそう。これは出来立てを食べることをおすすめする!

《中嶋源九郎餅本舗の基本情報》

【中嶋源九郎餅本舗の所在地】

〒639-1143 奈良県大和郡山市新紺屋町1-2

【中嶋源九郎餅本舗の電話番号】

0743-52-2145

【中嶋源九郎餅本舗の営業情報】

営業時間:9時~19時

定休日:火曜日

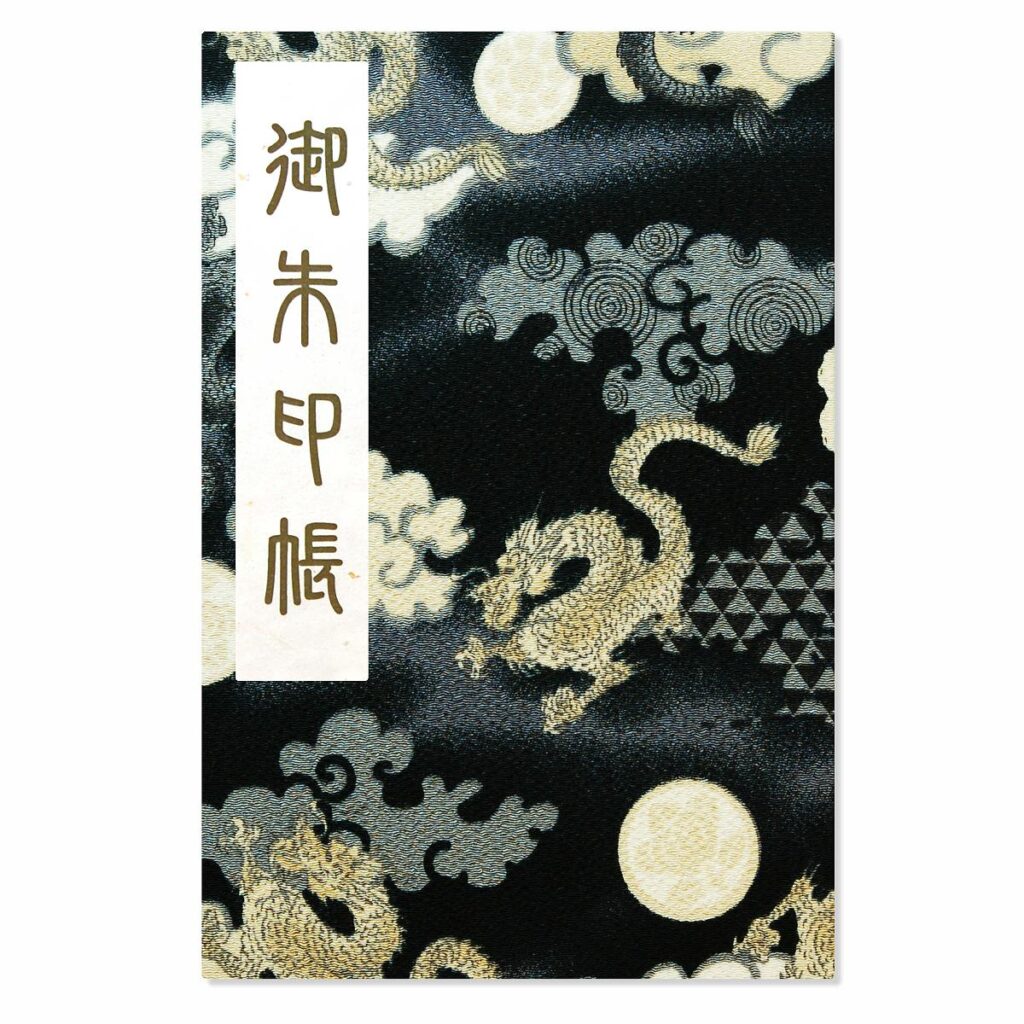

英雄たちの気迫と重なる龍のデザイン!源九郎稲荷神社にぴったりな御朱印帳

今回のリポートはいかがでしたか?

源義経や豊臣秀長といった歴史上の人物とのゆかりを持ち、狐や歌舞伎の物語とともに語り継がれる源九郎稲荷神社。その神秘と伝説が息づく空間にふさわしい一冊として、今回の参拝にはこの御朱印帳を持参しました。

「飛龍柄」の御朱印帳

一面に描かれたのは、天に向かって勢いよく翔け上がる龍の姿。金色の飛龍が黒地に映える、ダイナミックで迫力あるデザインです。

龍は古くから「成功」や「飛躍」を象徴する存在。魚が滝をのぼって龍になるという「登竜門」の故事にもなぞらえられ、まさに逆境を乗り越えて名を残した源義経や豊臣兄弟の生きざまと重なるように感じました。

布クロス素材に印刷された表紙はしっかりとした手ざわりで、高級感もありつつ、旅のお供としても安心して持ち歩ける丈夫さ。シックで落ち着いた印象の中に、力強さと祈りのこもった一冊です。

御朱印帳は、記録のための道具であると同時に、自分の祈りや願い、そして旅の記憶を映す存在でもあります。その神社にふさわしい御朱印帳を選ぶことで、参拝のひとときがより特別なものになるように思います。

今回使用した「飛龍柄」の御朱印帳は、Amazonや楽天市場でも購入できます。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

ステキな御朱印帳を片手に、楽しい御朱印集めに出かけましょう!

神社やお寺に行くたびに、その雰囲気や歴史に触れるのってワクワクしませんか?そんな旅の思い出をカタチに残せるのが御朱印です!力強い筆文字や、神社ごとに異なる印影など、御朱印の1つ1つには訪れた場所の個性やストーリーがギュッと詰め込まれています。そして、御朱印帳をパラっと開けば、訪れた際の風景や空気感が一瞬で蘇ります!

御朱印はただの記念スタンプではありません。その神社やお寺とのご縁を結ぶ大切な証。そして何より、御朱印は集める楽しさがどんどん増していくアイテムです!さらに、自分がお気に入りのデザインの御朱印帳を選べば、気分もよりアップすること間違いなし♪ 1冊、また1冊と増えていくたびに、自分だけのコレクションが増えていくのも嬉しいポイントです!

せっかく神社やお寺を巡るなら、お気に入りの御朱印帳を片手に、楽しく御朱印集めを始めてみませんか?

これから御朱印集めを始める方にぜひお勧めしたい「初めての御朱印帳」はこちらからチェック!

さらに!さらに!!

日宝では、神社仏閣様やデザイン会社様など向けに、オリジナル御朱印帳の製作サービスを承っております!デザインのご要望はもちろん、表紙素材や製本仕様に至るまで、製本会社ならではの知識とクオリティでご提案いたします。

「こんな御朱印帳を作ってみたい」「まだイメージが固まっていないけれど相談してみたい」

そんな段階でも構いません。どんなご希望でも丁寧にヒアリングし、企画から製作まで一緒に形にしてまいります。

まずはお気軽にお問い合わせください。

詳しくは下記のページをクリック♫

日宝綜合製本株式会社

岡山県岡山市中区今在家197-1(各所在地を見る)

【橿原神宮】の見所と御朱印!神聖さもスケールもすごい日本建国の舞台!

【橿原神宮】の見所と御朱印!神聖さもスケールもすごい日本建国の舞台!