こんにちは!

全国各地のご朱印、お城印集めが趣味の神宮寺城一郎です!

今回訪れたのは、奈良県にある「氷室神社」です。その名の通り、古代に氷を保管していた「氷室」にちなんだ神社で、製氷や冷蔵業に携わる方々からも厚く信仰されています。氷にまつわるユニークな神事も多く、暑い夏でもどこかひんやりとした、特別な空気が漂う場所です。

今回は、そんな氷室神社の魅力と見どころを「かき氷献氷参拝」の方法も交えながら、じっくりご紹介していきます。どうぞ最後までお楽しみください。

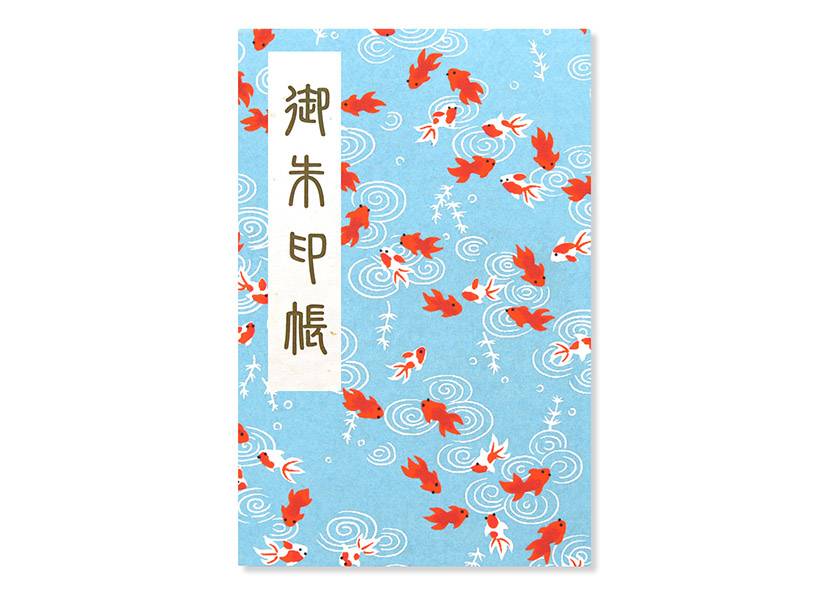

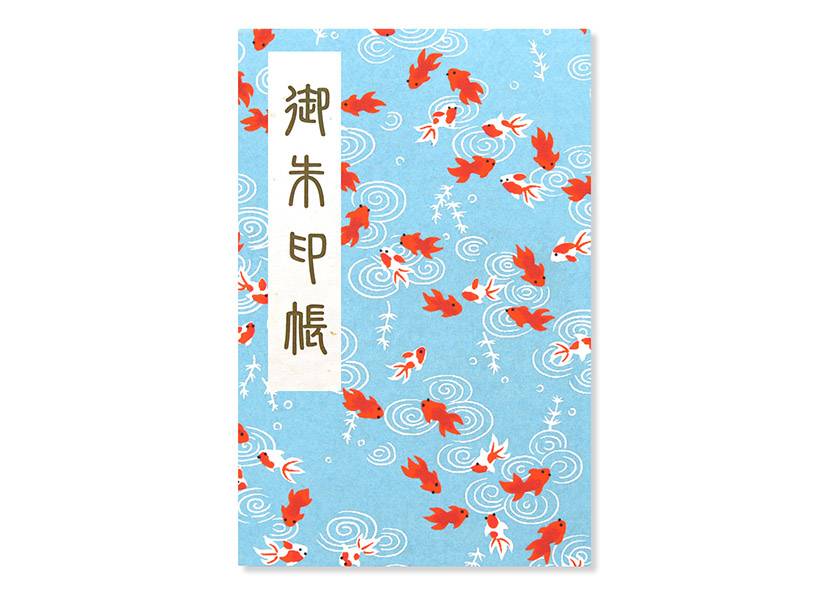

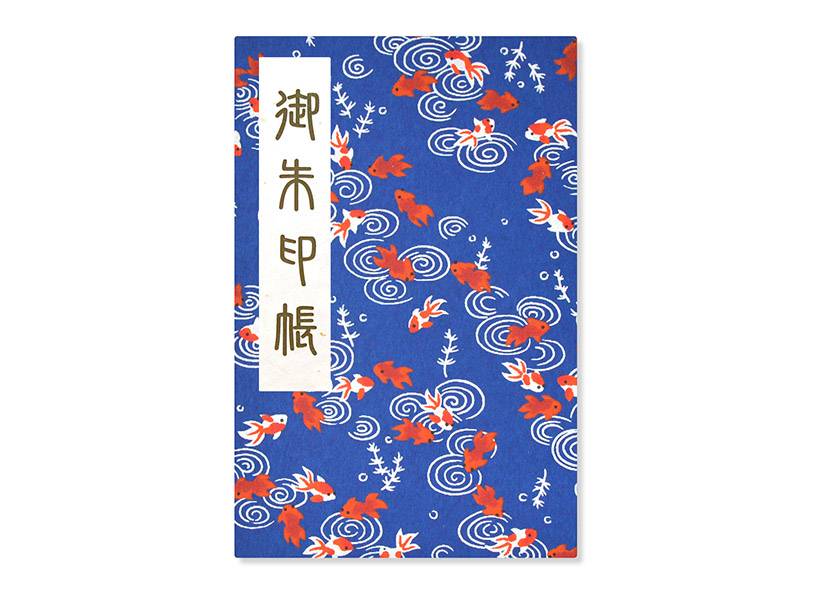

氷の神に涼を捧げる旅には「金魚柄の御朱印帳」をお供に!

記事の後半には、氷室神社の「かき氷献氷参拝」や「氷みくじ」といった「夏らしい神事」にぴったりな「金魚柄の御朱印帳」をご紹介。水面にゆらめく金魚が描かれた1冊は、奈良の金魚文化とも好相性。水色と青色の2色展開で、夏の御朱印巡りに、おすすめの1冊です!

氷室神社のアクセスと基本情報

【氷室神社の所在地】

〒630-8212 奈良県奈良市春日野町1-4

【氷室神社の電話番号】

0742-23-7297

【氷室神社の授与時間】

4月〜10月 6時〜18時、11月〜3月 6時30分〜17時30分

【氷室神社へのアクセス】

●JR・近鉄

奈良駅・近鉄奈良駅から徒歩にて約15分

●バス

奈良交通の市内循環バス外回りにて約5~10分

「氷室神社・国立博物館前」にて下車すぐ

【氷室神社の駐車場】

参拝者用駐車場あり

●料金:20分ごと300円(1日最大1,800円)

●入出場利用時間:6時〜22時

氷室神社のご由緒

氷室神社のはじまりは、和銅3年(710年)。平城京への遷都に際し、朝廷の勅命によって春日山に創建されたと伝えられています。ここには「氷室(ひむろ)」と呼ばれる氷の貯蔵庫が設けられ、貯水や氷の利用技術が受け継がれていきました。

この氷室は「平城七朝の氷室」とも称され、「平城氷室」「御蓋氷室(みかさのひむろ)」「春日の氷室」といった呼び名でも知られています。翌年には、氷を宮中に献上する「献氷の祭」が初めて執り行われ、以後、毎年4月1日から9月30日まで、平城京へ氷が届けられていました。この神事は奈良時代の約70年間続けられましたが、平安遷都とともに一度途絶えます。

それから約150年後の貞観2年(860年)、現在の地に再び氷室神が祀られ、ご祭神は三柱となったと言われています。以降、春日大社の別宮として興福寺や春日社の庇護を受けながら歴史を重ねてきました。

しかし明治維新を経て、その制度は廃止となりました。現在では氏子をはじめ、冷凍・氷業界の方々の厚い信仰と支援によって、その由緒ある信仰が脈々と受け継がれています。

【ご祭神】

・大鷦鷯命(オオササギノミコト)……仁徳天皇。献氷の典礼を開かせ給いし大神なり

・闘鶏稲置大山主命(ツゲノイナギオオヤマヌシノミコト)……冷の応用を教え氷室を創始し貯氷の術を育み給し大神なり

・額田大仲彦命(ヌカタノオオナカツヒコノミコト)……貯氷の術を奏上し給し大神なり

それではここから「氷室神社」の訪問リポートスタート!

お供えはなんと「かき氷」!【氷室神社】の見どころ

今回は、当ブログ執筆メンバーと奈良に神社とお寺まわりのツアーに来た。同メンバーで京都ツアーは何回かしているが、奈良は今回が初めてで、日本の古都を訪ねるのはとても楽しみだ。

言うまでもなく、奈良は日本の古代史において重要な役割を果たしてきた地である。飛鳥時代の都・飛鳥京は現在の奈良県高市郡明日香村にあった。その後、藤原京が現在の橿原市に、さらに710年には平城京が現在の奈良市に築かれた。平安遷都(794年)までの約80年にわたり、奈良は日本の政治・文化の中心地であった。

【朱色の鳥居】奈良の時を超えて佇む、氷の神への入口

まず最初に向かったのは、奈良の古社「氷室神社」である。近鉄奈良駅から東へ真っすぐ進み、徒歩でおよそ20分。道中、右手側(南側)には奈良公園があり、鹿がたくさんいて、日本人や外国人観光客、それに修学旅行生が鹿とのふれあいを楽しんでいた。

近鉄奈良駅から東にずっと進んで行くと、朱色の鳥居が目に入ってきた。氷室神社の一の鳥居である。奈良国立博物館のほぼ正面という立地にありながら、周囲には落ち着いた空気が漂っている。朱色の塗装は艶やかで、緑の木立によく映え、参拝者を神域へと導く門としての存在感を放っている。

鳥居の中央に掲げられた扁額は、まだ新しさが感じられるものの、気品のある書体で「氷室神社」の文字が刻まれている。一礼をして鳥居をくぐる。

【鏡池】静けさに彩りを添える、睡蓮の咲く池

氷室神社の参道は、それほど長くはない。しかし、両側から木々がこんもりと覆いかぶさり、神域らしい静けさを感じさせる道である。参道の右手には「鏡池」と呼ばれる池があり、ひときわ涼やかな空気を漂わせていた。

この鏡池は、例年6月下旬から7月中旬ごろにかけて、美しい睡蓮の花で彩られるという。夏の氷室神社を訪れる際の見どころのひとつでもあり、睡蓮(スイレン)という名は「睡(ねむる)」と「蓮」に由来し、朝に花を開き、夜になると静かに閉じるという性質を持っている。花の姿は蓮(ハス)によく似ているが、やや小ぶりで可憐な印象だ。

馬のひづめのような形をした馬蹄形の葉が水面に浮かび、夏の陽光を受けてやさしく揺れる姿は、まさに涼を呼ぶ光景である。池にはウシガエルやザリガニなども棲んでおり、どうやらこの静かな水辺は、多くの生き物たちの小さな命を育んでいるようだ。

【手水舎】古井戸に息づく神域の清らかさ

石段を上る手前、参道の右手に手水舎がある。木の屋根に覆われたその佇まいは、簡素ながらも落ち着いた雰囲気を漂わせ、ここが神前であることを静かに告げている。

手水舎の右側には、一般的な手水鉢が据えられている。訪れた者はここで手を清め、心を整えてから本殿へと向かうのがならわしだ。

注目すべきは左側に設けられた石造りの井戸である。「鷹乃井(たかのい)」と呼ばれ、古くからこの神社に伝わる井戸だという。石組みの縁は長い年月を物語るように程よく風化しつつも、今なお現役で水を湛えているらしい。鷹がこの井戸の水を飲みにきたという伝説も残るといい、神聖な水源として大切にされてきたことがうかがえる。

澄んだ水面に木々の影が映り、参拝の前にふと立ち止まりたくなる神聖な空間である。

【祓所(はらえど)】清めの祠に宿る、祓いの力

手水舎の左手には、小さな祠がひっそりと佇んでいる。ここは「祓所」とされ、住吉神社の祠が祀られている場所である。

ご祭神として祀られているのは、住吉三神と呼ばれる底筒男命(そこつつのおのみこと)、中筒男命(なかつつのおのみこと)、表筒男命(うわつつのおのみこと)の三柱に加え、瀬織津比咩(せおりつひめ)、速開都比咩(はやあきつひめ)、気吹戸主(いぶきどぬし)、速佐須良比咩(はやさすらひめ)の四柱である。

これらの神々は、「祓い清め」の御力を司る存在であり、あらゆる罪やけがれ、災いを除き去るとされる。参拝者はここで心身を整え、清浄な状態で本殿へと向かうことができる。

静かな木立に囲まれた小さな社殿だが、その存在感は決して小さくない。神域に足を踏み入れる者にとって、まず立ち寄りたい大切な場所である。

【四脚門(しきゃくもん)】かつて京都御所を守った扉が残る格式ある門

手水舎で手を清めて参道を進むと、正面に石段が現れる。その先には堂々たる構えの「四脚門」が建ち、左右には東西に延びる「翼廊(よくろう)」を従えている。屋根は切妻造で、本瓦葺(ほんがわらぶき)。重厚な造りと洗練された意匠が、ひと目でただならぬ由緒を感じさせる。

この門は、もともと応永9年(1402年)に京都御所の内裏「日華門(にっかもん)」として建てられたもので、その後氷室神社へと移築されたそうだ。さらに、寛永18年(1641年)には日華門の扉が下賜され、現在も門に取り付けられているという。

つまりこの門は、かつて天皇の御所を守った由緒正しき門であり、その歴史と格式をそのままに、今は氷室神社の表門として鎮座しているのだ。東西の翼廊とあわせて、奈良県の指定文化財にもなっている。

歴史の重みと、静かに佇む美しさ。氷室神社を象徴するこの門は、まさに都の記憶を今に伝える貴重な存在であり、訪れた際にはぜひ足を止めてじっくりと眺めたい見どころのひとつである。

氷室神社は、奈良時代にこの地の氷池や氷室を守護する神を祀るために創建された神社である。その由来から、現在でも「献氷祭(けんぴょうさい)」と呼ばれる神事が行われており、全国各地から製氷業・販売業の関係者が集い、業績の繁栄と安全を祈願するという。古代の氷の文化を今に伝える、まさに氷室神社ならではの風景である。

そのこともあってか、門を入ると、足下には四角い氷の塊が置いてあった。「氷みくじ」なるものがあるようだ。参拝の後によく見てみることにしよう。

【拝殿・舞殿】舞と氷、古都に響く雅のかたち

四脚門をくぐると、まず目に飛び込んでくるのが「拝殿・舞殿」である。奈良市の有形民俗文化財にも指定されているこの建物は、江戸時代に建立されたもので、桁行二間・梁間一間の規模を持つ。外見は拝殿であるが、実際には舞楽を奉納するための舞台「舞殿」としての機能も兼ね備えている。

かつては、四脚門の東西にある翼廊が「楽所(がくしょ)」として使われ、そこに楽人たちが並び、左方・右方それぞれの舞人が拝殿上で優雅な舞を披露していたという。氷室神社は、江戸時代に朝廷・幕府の儀式に参勤していた「三方楽所」の一つ「南都方」の拠点であり、神主も楽人が務めていたというから、その由緒の深さがうかがえる。

奈良は古来より雅楽の中心地の一つとされてきたが、その伝統を体現する場の一つが、この氷室神社だったのである。

拝殿前にて、二拝二拍手一拝で参拝をすませると、ふと目に留まったのが「かき氷献氷参拝」の案内だった。

これは氷の神を祀る神社ならではの、ユニークな参拝方法である。拝殿の隣にある社務所にて申し込みを行い、用意されたかき氷を神前にお供えするというもの。初穂料は1鉢につき300円(あるいはそれ以上のお志)を賽銭箱に納め、拝礼を行うことで参拝が完了する。

参拝後には、そのかき氷を「神様のお下がり」としていただくことができる。昔懐かしいシロップがたっぷりかかったかき氷は、まるで夏祭りのような風情と味わいを楽しめるという。せっかくなので、あとでぜひ試してみたいと思う。

【氷みくじ】氷の上に神の言葉が浮かび上がる、「涼」を感じるおみくじ

門をくぐると置いてあった大きな四角い氷の塊。氷の神を祀る神社ならではの、ひんやりとした演出である。これが、氷室神社を訪れたら、ぜひ試していただきたい「氷みくじ」だ。

これは、ただのおみくじではない。専用の紙を氷の上に乗せると、徐々に文字が浮かび上がっておみくじの結果が現れるという、まさに氷室神社ならではのユニークなおみくじだ。

一見、白紙に見えるその紙に、氷の冷たさがじんわりと伝わると、吉凶や願い事、商売、恋愛などの運勢がゆっくりと現れてくる。その過程にもどこかワクワク感があり、まるで氷の神様からのメッセージが浮かび上がってくるような感覚すら覚える。

「氷室神社といえば氷みくじ」と言われるほど人気の高い体験であり、参拝の記念としてもおすすめである。涼やかな氷の上に浮かぶ運勢を、ぜひその目で確かめていただきたい。

【本殿】芝庭の先に静かに佇む氷の神の御座所

拝殿の左右には手入れの行き届いた芝生の庭が広がっている。その庭の上には、参拝者のために敷かれた石が点々と並び、それをたどると本殿近くまで歩を進めることができる。

春日鳥居をくぐった先に見えるのが、本殿である。社殿は「三間社流造(さんげんしゃながれづくり)」という建築様式で建てられ、屋根は檜皮葺(ひわだぶき)。文久3年(1863年)に再建されたものだといい、現在は奈良県の指定文化財にもなっているようだ。

特徴的なのは、本殿の床下に設けられた左右二つの部屋である。それぞれの側面には両開きの板戸が備えられ、さらに左側の出入口には檜皮葺の庇(ひさし)が設けられているという。この構造は非常に珍しく、氷室神社ならではの独自性を持つ社殿形式とされている。

静寂の中にたたずむ本殿の姿は、どこか凛とした気配を放ち、氷の神を祀るにふさわしい気品と格式が感じられた。芝庭と鳥居、そして本殿の美しいバランスは、氷室神社を訪れた際の大きな見どころのひとつとして、深い印象を残すに違いない。

【末社舞光社】芸と学びの道を照らす、南都舞楽の源

本殿の東側に、ひっそりと佇む小さな社殿がある。これが末社「舞光社(ぶこうしゃ)」である。建築様式は一間社春日造(いっけんしゃかすがづくり)で、簡素ながら気品ある姿を見せている。

祀られているのは、南都舞楽の始祖とされる狛光高宿禰(こまのみつたかのすくね)。平安時代に活躍した雅楽・舞楽の達人であり、南都方楽人の祖としてその名を今に伝える人物である。

かつてこの社には、氷室神社所蔵の重要文化財「木造舞楽面・陵王(りょうおう)」が納められていたという。鎌倉時代の作とされ、現在は奈良国立博物館に寄託されているが、舞光社の歴史的な意義を象徴する宝物である。

現在、舞光社は芸道や学芸成就の神様として広く崇敬を集めており、特に音楽・舞踊・芸術の分野に関わる人々の信仰を集めている。例祭は毎年1月7日に執り行われており、静かな祠の前に祈りを捧げる参拝者の姿も見られる。

芸の道を志す者なら、ぜひ一度足を止めておきたい小さな聖地である。

【仁徳天皇歌碑】

舞光社のすぐ近くに、ひとつの歌碑が静かに建っている。刻まれているのは、以下の和歌である。

高き屋に のぼりて見れば 煙たつ

民の竈は にきはひにけり

(『新古今和歌集』巻第七・707)

この歌は、仁徳天皇の御製として伝わるものであるという。高殿に登り、民の家々から立ちのぼる煙を見て、「民の暮らしが豊かになった証だ」と喜ぶ、為政者としてのまなざしと慈しみが込められているそうだ。

実際に仁徳天皇の作であるかどうかについては古くから諸説あるが、その真偽を超えて、この歌が放つ温かな思想には、深く心を打たれるものがある。当社の御祭神のひとりである仁徳天皇の御歌として、平成8年(1996年)、崇敬者の奉献によってこの歌碑が建立されたそうだ。

【かき氷献氷参拝】氷室神社ならではの「かき氷奉納」を体験

境内をひとまわりしてから、宮司さんと思われる方に、「かき氷の献氷」について聞くと、「されますか?」と聞かれたので、「はい」と答える。すると左のほうに案内され「かき氷を作るので、それをお供えしてください。御奉賽は300円ほど入れていただければ、そのあとはお下がりとしてお召し上がりください」と。「へぇ~、さすがは氷の神様」と納得する。

かき氷機でかき氷を作ってくださった。待っている間、ワクワクする。

できあがったかき氷をお供えしてお賽銭を300円入れて、二拝二拍手一拝で参拝する。

参拝のあと、かき氷をおさげして、かき氷のシロップが入ったクーラーボックスが置いてあるテーブルに持っていき、シロップをかけた。私はいちごシロップを選んだ。うわぁ、美味しそう!

今日は気温32℃で、体感ではそれ以上で暑い。ここに来るまでに汗もかいている。神様にいただきます、と言っていただく。美味しい!口の中が冷たくてしびれてくるくらい美味しかった。氷室神社の神様、ごちそうさまでした。ありがとうございました。

氷室神社の「かき氷献氷参拝」は、夏季限定の特別な体験である。実施期間は6月1日から9月1日まで。時間は午前9時から午後4時まで(※変更の場合あり)。涼を感じながら心を整える、氷の神社ならではの参拝スタイルだ。

涼を感じる氷室神社には「金魚柄の御朱印帳」をおともに!

水面にゆらめく金魚が描かれた1冊は、氷室神社に好相性。水色と青色の2色展開で、夏の御朱印巡りにおすすめです。

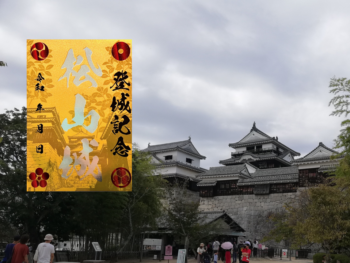

静かに記された氷の神とのご縁。氷室神社の御朱印

かき氷献氷参拝にすっかり満足してしまい、あやうく御朱印をいただくのを忘れるところだった。

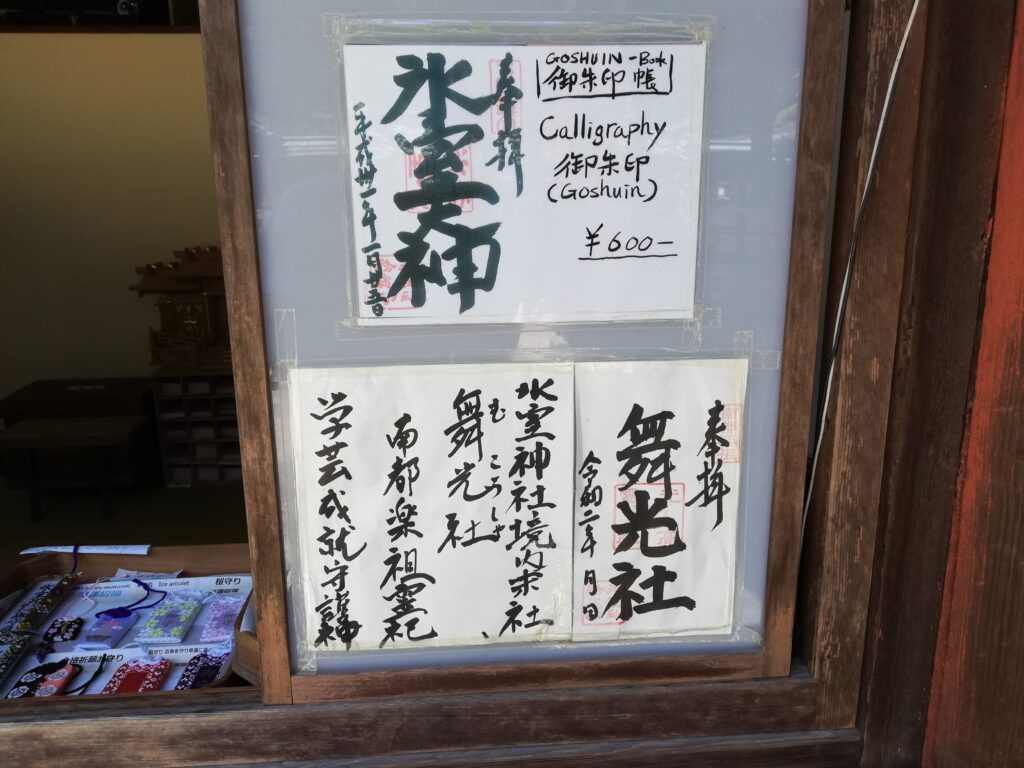

氷室神社では、2種類の御朱印が用意されている。ひとつは「氷室大神」、もうひとつは末社「舞光社」の御朱印である。どちらもデザインはシンプルながらも品があり、神社の佇まいによく似合っている。初穂料は各600円。

今回は「氷室大神」の御朱印を拝受することにした。右上に「東山鎮守」の朱印、その上に「奉拝」の文字。そして中央には「氷室大神」と墨書され、その下には「平城氷室」の印が押されている。日付の横には「氷室社務處印」が重ねられており、丁寧に仕上げられた一枚だ。

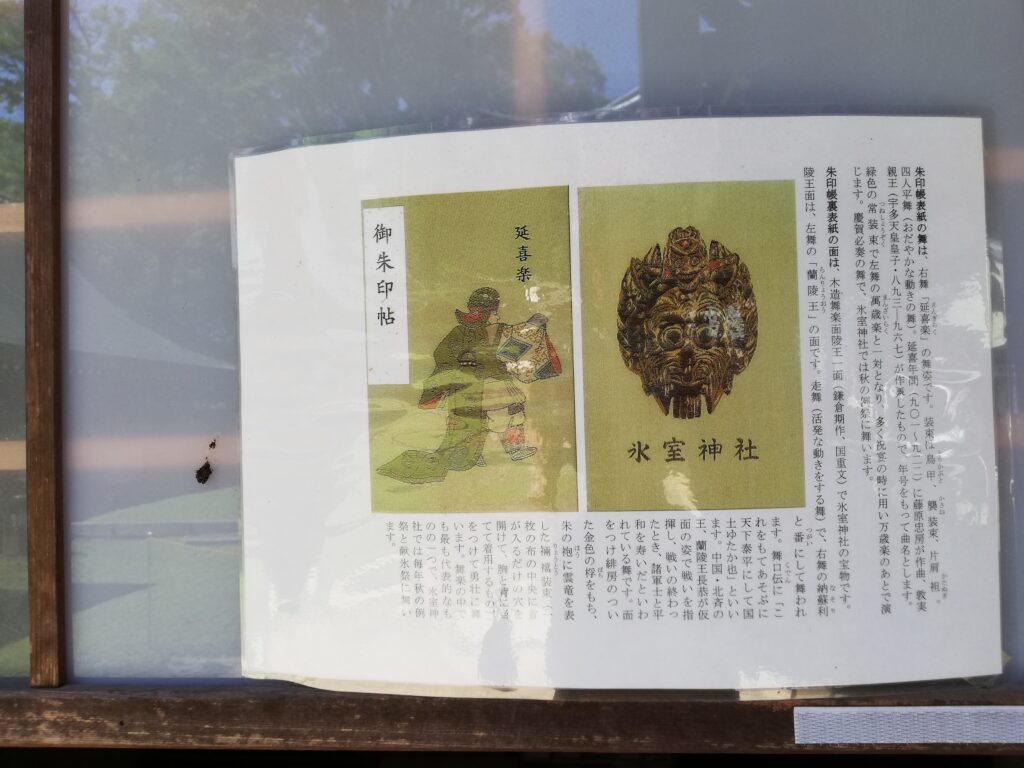

授与所には、氷室神社オリジナルの御朱印帳も販売されていた。写真の右側の御朱印帳は、桜の花をあしらった優しい意匠。左側の御朱印帳には、秋の例祭で奉納される舞「延喜楽(えんぎがく)」を舞う姿が描かれている。

「延喜楽」デザインの御朱印帳の裏面には、氷室神社の宝物である舞楽面「蘭陵王(らんりょうおう)」が描かれており、雅楽と神社の歴史を感じさせるデザインとなっている。

無事にお目当ての御朱印をいただき、心もひとしお満たされたので、氷室神社を後にした。

涼やかな夏の記憶をそっととじ込めて。氷室神社にぴったりな御朱印帳

今回のリポートはいかがだったでしょうか。

夏の暑さのなかでも、氷室神社ではどこか心がすっと落ち着くような涼しさを感じました。氷を祀る神社らしく、かき氷献氷参拝や氷みくじなど、この場所ならではの「涼」が境内のあちこちに散りばめられていました。

そんな氷室神社の清らかな空気にぴったりなのが、こちらの「金魚柄の御朱印帳」です。

透明感のある水色と深みのある青色の2種類があり、どちらも金魚が優雅に泳ぐ涼やかなデザイン。まるで水辺にいるかのような清涼感があり、暑い季節のお参りにそっと寄り添ってくれる一冊です。

さらに、奈良県は金魚の名産地としても知られており、そんなご当地要素もこの御朱印帳の魅力のひとつ。氷室神社での思い出を記すにふさわしい、奈良らしさを感じられる一冊になっています。

夏の参拝をもっと楽しく、特別なものにしてくれる金魚柄の御朱印帳。あなたの旅のおともに、ぜひ迎えてみてはいかがでしょうか。

ステキな御朱印帳を片手に、楽しい御朱印集めに出かけましょう!

神社やお寺に行くたびに、その雰囲気や歴史に触れるのってワクワクしませんか?そんな旅の思い出をカタチに残せるのが御朱印です!力強い筆文字や、神社ごとに異なる印影など、御朱印の1つ1つには訪れた場所の個性やストーリーがギュッと詰め込まれています。そして、御朱印帳をパラっと開けば、訪れた際の風景や空気感が一瞬で蘇ります!

御朱印はただの記念スタンプではありません。その神社やお寺とのご縁を結ぶ大切な証。そして何より、御朱印は集める楽しさがどんどん増していくアイテムです!さらに、自分がお気に入りのデザインの御朱印帳を選べば、気分もよりアップすること間違いなし♪ 1冊、また1冊と増えていくたびに、自分だけのコレクションが増えていくのも嬉しいポイントです!

せっかく神社やお寺を巡るなら、お気に入りの御朱印帳を片手に、楽しく御朱印集めを始めてみませんか?

これから御朱印集めを始める方にぜひお勧めしたい「初めての御朱印帳」はこちらからチェック!

さらに!さらに!!

日宝では、神社仏閣様やデザイン会社様など向けに、オリジナル御朱印帳の製作サービスを承っております!デザインのご要望はもちろん、表紙素材や製本仕様に至るまで、製本会社ならではの知識とクオリティでご提案いたします。

「こんな御朱印帳を作ってみたい」「まだイメージが固まっていないけれど相談してみたい」

そんな段階でも構いません。どんなご希望でも丁寧にヒアリングし、企画から製作まで一緒に形にしてまいります。

まずはお気軽にお問い合わせください。

詳しくは下記のページをクリック♫

日宝綜合製本株式会社

岡山県岡山市中区今在家197-1(各所在地を見る)

【猫柄の御朱印帳6種】ネコと一緒に旅する気分で御朱印巡りを満喫♪

【猫柄の御朱印帳6種】ネコと一緒に旅する気分で御朱印巡りを満喫♪