こんにちは!

全国各地のご朱印、お城印集めが趣味の神宮寺城一郎です!

今回ご紹介するのは、島根県に鎮座する「熊野大社」です。島根といえば「出雲大社」を思い浮かべる方も多いと思いますが、実はこの熊野大社は、出雲大社との深い関係を持ち「出雲大社の元宮」とも称される、知る人ぞ知る由緒正しい神社です。

なかでも注目したいのが、毎年10月15日に斎行される神事「鑽火祭(さんかさい)」。日本の「火の起源」にまつわる大変貴重な祭りで、境内には神聖でスピリチュアルな空気が漂い、訪れる人の心を穏やかに整えてくれます。

今回は、そんな熊野大社のアクセス方法から見どころ、御朱印の魅力までたっぷりとお届けいたします。それでは、神話とスピリチュアルが息づく出雲の旅へ。どうぞ最後までご覧ください。

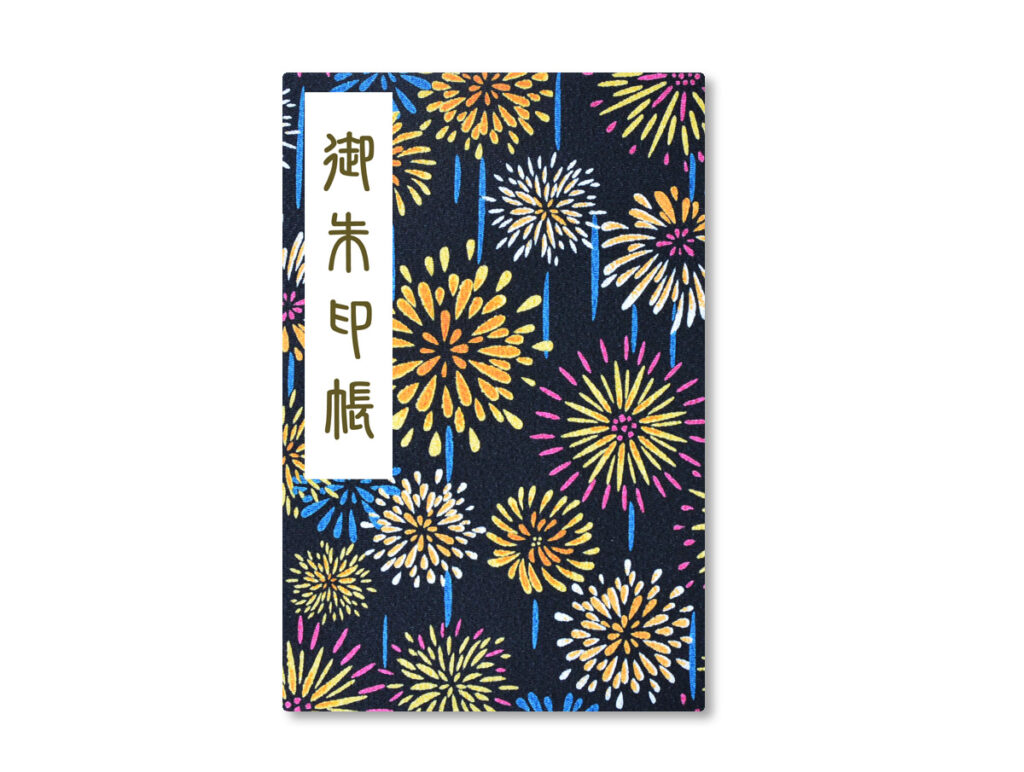

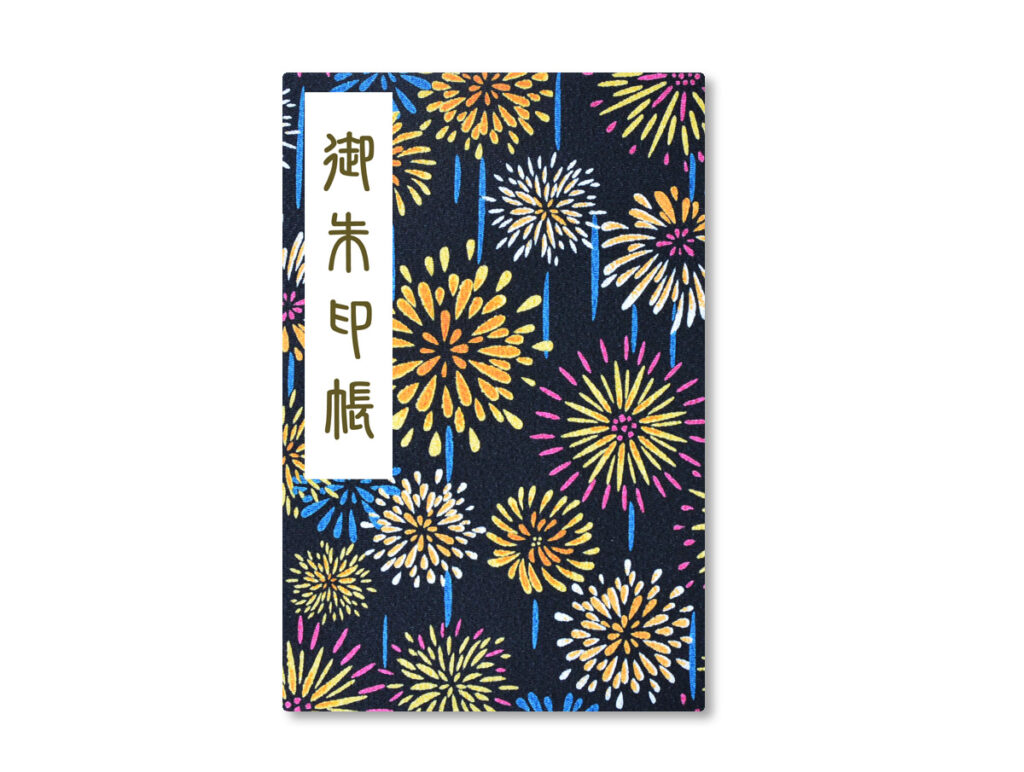

神火のルーツをたどる熊野大社参拝には「花火柄の御朱印帳」をお供に

神話の息づく出雲の地で、火の起源を伝える熊野大社への旅のお供には、夜空に咲く花火が描かれた御朱印帳がおすすめ!火をテーマにしたこの御朱印帳は、熊野大社との相性もぴったり。きらめく花火の模様が、神々しい時間をそっと彩ってくれます。記事の最後でご紹介していますので、ぜひチェックしてくださいね!

熊野大社のアクセスと基本情報

【熊野大社の所在地】

〒690-2104 島根県松江市八雲町熊野2451

【熊野大社の電話番号】

0852-54-0087

【熊野大社の受付時間】

参拝自由 ※授与所は8時30分~16時30分

【熊野大社へのアクセス】

●バス 「JR松江駅」から約45分(途中乗り換えあり)、熊野大社前下車徒歩約5分

●車 「JR松江駅」より約40分

【熊野大社の駐車場】

参拝者用無料駐車場あり(100台)

熊野大社のご由緒

熊野大社は、出雲国一宮として出雲大社と並び称される、極めて由緒深い神社です。その創建は神代にさかのぼると伝えられ、『日本書紀』や『出雲国風土記』といった古典文献にもその存在が記されています。

とりわけ特筆すべきは、熊野大社が「日本の火の起源」とされる神社である点です。そのため「日本火出初之社(ひのもとひでぞめのやしろ)」という別名を持ち、毎年10月15日には「鑽火祭(さんかさい)」という、火を鑽り出す独自の神事が執り行われています。この火は、後に出雲大社の神事にも用いられるものであり、両社の神聖なつながりを今に伝える貴重な儀式です。

御祭神は「神祖熊野大神櫛御気野命(かんそくまののおおかみくしみけぬのみこと)」。これは、素戔嗚尊(すさのおのみこと)の別名とされており、正式には「伊邪那伎日真名子 加夫呂伎熊野大神 櫛御気野命」と記されます。荒ぶる神として知られる一方で、火や自然の力を司る厳かなお姿を感じさせる神様でもあります。

神話の時代から受け継がれてきた歴史と信仰が息づく熊野大社は、まさに出雲の深層に息づく「祈りの原点」と言える存在です。

【ご祭神】素戔嗚命

【ご利益】殖産興業・招福縁結・厄除

それではここから「熊野大社」の訪問リポートスタート!

もう一つの出雲国一之宮【熊野大社】の見どころ

今回は島根県松江市への出張ついでに、3つの神社を巡ってきた。まず足を運んだのは「熊野大社」だ。

【一の鳥居〜境内】白い鳥居が迎える神の領域

松江の中心街から車を走らせること約15キロ。にぎわいを離れ、山あいの静かな道を進んでいくと、やがて目に飛び込んでくるのが白く立派な一の鳥居。そのすぐ横には「出雲国一之宮 熊野大社」と刻まれた社号標がどっしりと構えている。

ここは出雲国一宮(いちのみや)として古くから知られる、歴史ある社である。

「出雲国一宮といえば出雲大社じゃないの?」と、正直思っていた。しかし、実はこの熊野大社も出雲国一宮に名を連ねている。つまり、出雲国には一宮が2つ存在するという、ちょっと珍しいケースなのだ。

一宮とは、その昔、国ごとに最も格式が高いとされた神社のこと。時代や地域によって複数存在することもあるとは聞いていたが、実際に自分の足で訪れてみると、「なるほど、これは一宮の名にふさわしい」と素直に感じ入った。

一の鳥居のすぐ脇には広々とした駐車場がある。普通車なら100台は軽く入りそうな余裕の広さで、参拝者にとってはありがたい限りだ。

駐車場の奥に参道があり、その先に二の鳥居が見える。

参道の両脇にはつつじが咲き誇りちょうど見ごろ。目を楽しませてくれる。

二の鳥居手前の小さな川には鯉がゆったりと泳いでいた。川のせせらぎと、鯉の悠然とした動きが、境内の静けさをより一層際立たせていた。

【八雲橋と三の鳥居】橋を渡り、いよいよ神域の核心へ

熊野大社の前を静かに流れる意宇川(おうがわ)。その川に架かるのが、山々の緑によく映える朱塗りの橋「八雲橋」だ。自然に包まれた風景の中に、ひときわ鮮やかなアクセントを添えている。

八雲橋を渡ると三の鳥居だ。重厚な木造の明神鳥居で、装飾などは一切なく、扁額(神社名を記した額)も掲げられていない。飾らないその佇まいが、かえって神域の奥深さを物語っているようだ。

一礼をしてくぐる。

【手水舎】清めの水に心を映す

三の鳥居をくぐり、すぐ左手に現れるのが手水舎だ。現在の手水舎は昭和41年(1966年)に建てられたものだとか。年月を経てなお、風雨にさらされながらも静かにその役目を果たし続けている姿に、どこか凛とした佇まいを感じる。

【随神門(ずいしんもん)】大注連縄が圧巻の神門

参道の先にそびえるのが「随神門」だ。この神門は、明治19年(1886年)と昭和3年(1928年)に改築されたもの。両脇には、神社を守る随神(武人の姿をした神様)が静かに鎮座している。人々の平安と境内の清らかさを守る、いわば神社の門番のような存在だ。

それにしてもこの注連縄は見事だ。思わず「おぉ!」と声が漏れてしまったほど。あの出雲大社の注連縄を彷彿とさせる……と思ったら、やはりこちらも出雲大社と同様に通常とは逆向きに張られているのだとか。太さも張り方も堂々たるもので、この縄をくぐるだけで何やら良いことがありそうな気がする。

【舞殿(まいでん)】時を重ねた神楽の舞台

随神門をくぐって右手、静かに佇む建物が「舞殿」だ。屋根は四方に大きく張り出し、まるで大地を包み込むような優美な姿をしている。内と外の境界を曖昧にするその造りが、開放的な雰囲気を醸し出している。

現在の舞殿は、もともと拝殿として使われていた建物を、昭和53年(1978年)の造宮の際に移築・転用したもの。現在では神楽の奉納や、節分の豆まきといった行事の場として使われている。神事とともに人々の暮らしの中にも息づいてきた、そんな気配が漂う空間だ。

風雨にさらされて柱や庇の木肌がくすみ、やや灰色を帯びてきており、この建物の美しさを深めているように感じる。

【拝殿】重厚な建物と熊野信仰の源流

境内の奥に構える拝殿は、やはり見応えがある。何より目を引くのが、ここにもまた立派な注連縄が掲げられていること。出雲地方の神社らしく、太く堂々とした注連縄が拝殿の入口を引き締めている。

この拝殿は昭和53年(1978年)に建立され、その後昭和59年に増築されたそうだ。新しすぎず、かといって古びてもいない絶妙な風格。年月の流れに馴染みながらも、今もなお現役で神々を迎えている。

拝殿の注連縄も太い!

二拝二拍手一拝で参拝する。

熊野大社という名前の神社は全国に2社存在している。ひとつは、ここ島根・出雲国の熊野大社。そしてもうひとつが、山形県南陽市の熊野大社である。

さらに言えば、「熊野神社」という名前を冠する神社は、全国に実に4,700社以上あるのだとか。その総本社とされているのが、和歌山県の熊野本宮大社で、どの社もお祀りしているのはスサノオノミコト。

ただ、興味深いのは、熊野大社の社伝によれば「熊野本宮大社の方が、もともとはこちらから分霊を受けた」とされている点だ。つまり、ここ出雲の熊野が元祖という説もあるらしい。神話の面白さと信仰の深さを感じさせてくれる。

参拝を終え、境内にある摂社・末社を回ることにする。

【稲田神社】

熊野大社の境内にある摂社「稲田神社」は、素戔嗚尊(スサノオノミコト)の妃神・稲田姫命(いなたひめのみこと)をお祀りする社である。

稲田姫といえば、八岐大蛇(やまたのおろち)の伝説で知られる姫君。命の危機にあった彼女を救い出し、やがて結ばれた素戔嗚尊との夫婦神話は、古事記・日本書紀における名場面のひとつでもある。

その婚約に際し、素戔嗚尊が稲田姫に「櫛(くし)」を贈ったという故事にちなんで、毎年4月13日には「御櫛祭(みぐしまつり)」という神事が行われる。実際に櫛を奉納し、縁結びや美の御利益を祈願する、どこか優雅であたたかい祭りだ。

神社の手前にある池にも大きな鯉がいた。近づくと口を大きく開けて寄ってくる。

【伊邪那美(いざなみ)神社】

熊野大社の境内には、もうひとつ見逃せないお社がある。それが「伊邪那美神社」だ。ご祭神は、その名のとおり伊邪那美命(いざなみのみこと)。日本神話において、万物を生んだ女神であり、そして素戔嗚尊(スサノオノミコト)の母君でもある。

ちなみに、素戔嗚尊には姉神もいる。そう、あの有名な天照大神(あまてらすおおみかみ)だ。太陽の神として、伊勢神宮・内宮にお祀りされていることは、多くの方がご存じの通りだろう。

伊邪那美神社は、熊野大社の神々のルーツへとつながる場所。母、子、そして姉――それぞれの神が、日本の神話世界の中で深く結びついていることを、改めて感じさせてくれる。

【荒神社】

ご祭神は素戔嗚尊である。

【稲荷神社】

ご祭神は倉稲魂神。素戔嗚尊の御子神だ。

【鑚火殿(さんかでん)】火のはじまりを伝える社

稲荷神社のすぐ隣にあるのが「鑚火殿」と呼ばれる建物だ。1992年に新築された比較的新しい社だが、その存在は熊野大社ならでは。全国でも非常に珍しい神聖な火を扱う建物である。

外観はじつに独特で、屋根は萱葺き、四方の壁はヒノキの皮で囲まれ、竹で縁取られている。どこか素朴ながら、力強い気配を感じさせる造りだ。

この鑚火殿の中には、火起こしのための神器「燧臼(ひきりうす)」と「燧杵(ひきりきね)」が大切に保管されている。燧臼はヒノキ製で板状、燧杵は卯木(うつぎ)という木でできていて、長さ約80cmの細い棒状。これを臼に立てて両手でぎゅっと揉み込むように回す「錐もみ式」という火起こし法で、火を鑽り出すのだ。この方法は、素戔嗚尊が人々に伝えたとされる神伝の技。その火は、まさに「神の火」である。

毎年10月15日には、この鑚火殿で「鑚火祭(さんかさい)」が行われる。この日、出雲大社の宮司が熊野大社を訪れ、11月23日の「古伝新嘗祭(こでんしんじょうさい)」で用いる神聖な火を受け取る。これが「亀太夫神事」と呼ばれる重要な儀式だ。

神事の中では、熊野大社の神官・亀太夫が、出雲大社から奉納された餅の色や形に対して、あれこれ文句をつけるというユーモラスな場面も見どころの一つ。古くからの神々のやり取りになぞらえて伝承されてきたこの口上を、両社の宮司同士が格式を重んじつつ演じるという伝統ある神事だ。人間味のあるやり取りにどこか親しみが感じられる瞬間である。

そのほかにも、民俗音楽や舞の奉納が行われる「庭火祭」など、熊野大社ならではの神事が催されている。こうした伝統が受け継がれているからこそ、熊野大社は「日本火出初之社(ひのもとひでぞめのやしろ)」つまり、「日本で初めて火が生まれた場所」と称されるのである。

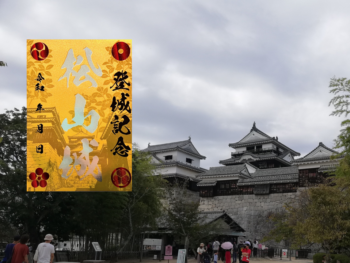

神々の気配と土地の誇りが宿る、熊野大社の御朱印

境内をひととおり散策して、御朱印をいただきに拝殿左のご祈祷受付所に向かう。

おみくじやお守り、御神酒なども販売されていた。

御朱印の中央には「熊野大社」、そしてその右側に誇らしく「出雲国一之宮」の文字が添えられている。初穂料は300円。

神話の「火のはじまり」にふさわしい!熊野大社にぴったりの御朱印帳

今回のリポートはいかがだったでしょうか。

熊野大社にぴったりの御朱印帳としておすすめしたいのが「花火柄の御朱印帳」です!

記事でもご紹介しましたが、熊野大社は「日本火出初之社(ひのもとひでぞめのやしろ)」と呼ばれる「火のはじまり」の地。この「火」をめぐる物語の場所にふさわしいアイテムこそ、夜空を彩る花火をあしらったこの御朱印帳ではないでしょうか!

夏が近づくと一気に人気が出る「花火柄」。その美しさの中に、火の持つ神秘さや祈りの象徴を感じていただける1冊。華やかでありながら、どこか落ち着いた紫陽花色の地に浮かぶ花火の意匠は、御朱印の旅の思い出を丁寧に記録するのにぴったりですよ!

御朱印集めが趣味という方はもちろん、「これから御朱印巡りを始めてみたい」と思っている方にとっても、気分を高めてくれる一冊になるはずです。ぜひ、チェックしてみてください!

ステキな御朱印帳を片手に、楽しい御朱印集めに出かけましょう!

神社やお寺に行くたびに、その雰囲気や歴史に触れるのってワクワクしませんか?そんな旅の思い出をカタチに残せるのが御朱印です!力強い筆文字や、神社ごとに異なる印影など、御朱印の1つ1つには訪れた場所の個性やストーリーがギュッと詰め込まれています。そして、御朱印帳をパラっと開けば、訪れた際の風景や空気感が一瞬で蘇ります!

御朱印はただの記念スタンプではありません。その神社やお寺とのご縁を結ぶ大切な証。そして何より、御朱印は集める楽しさがどんどん増していくアイテムです!さらに、自分がお気に入りのデザインの御朱印帳を選べば、気分もよりアップすること間違いなし♪ 1冊、また1冊と増えていくたびに、自分だけのコレクションが増えていくのも嬉しいポイントです!

せっかく神社やお寺を巡るなら、お気に入りの御朱印帳を片手に、楽しく御朱印集めを始めてみませんか?

これから御朱印集めを始める方にぜひお勧めしたい「初めての御朱印帳」はこちらからチェック!

さらに!さらに!!

日宝では、神社仏閣様やデザイン会社様など向けに、オリジナル御朱印帳の製作サービスを承っております!デザインのご要望はもちろん、表紙素材や製本仕様に至るまで、製本会社ならではの知識とクオリティでご提案いたします。

「こんな御朱印帳を作ってみたい」「まだイメージが固まっていないけれど相談してみたい」

そんな段階でも構いません。どんなご希望でも丁寧にヒアリングし、企画から製作まで一緒に形にしてまいります。

まずはお気軽にお問い合わせください。

詳しくは下記のページをクリック♫

日宝綜合製本株式会社

岡山県岡山市中区今在家197-1(各所在地を見る)

太三郎狸の伝説でも知られる名刹【屋島寺】で御朱印&アートを満喫!

太三郎狸の伝説でも知られる名刹【屋島寺】で御朱印&アートを満喫!