こんにちは!

全国各地のご朱印、お城印集めが趣味の神宮寺城一郎です!

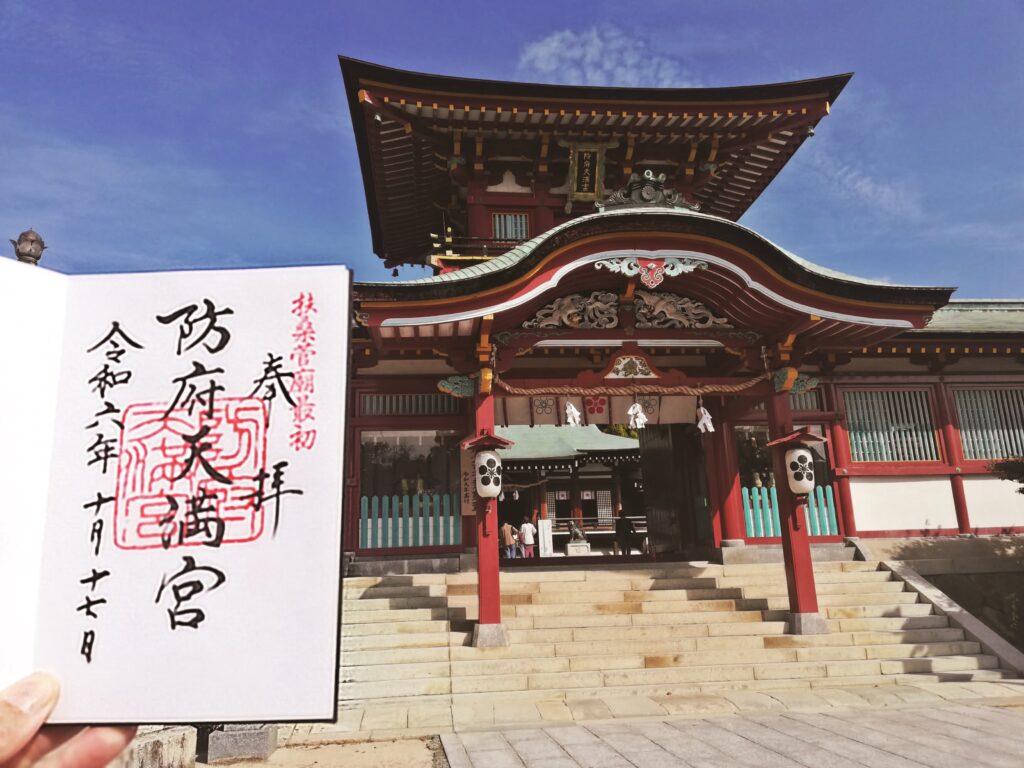

今回ご紹介するのは、山口県防府市にある「防府天満宮(ほうふてんまんぐう)」です。

防府天満宮は、平安時代の904年(延喜4年 )に創建されたといわれており、学問の神様として崇敬を集める菅原道真(すがわらのみちざね)公を祀る神社です。

この記事では防府天満宮へのアクセスや見どころ、御朱印などについてわかりやすく紹介しています。ぜひともこちらの記事をご参考にしていただき、足を運んでみてください!

防府天満宮のアクセスと基本情報

【防府天満宮の所在地】

〒747-0029 山口県防府市松崎町14-1

【防府天満宮の電話番号】

0835-23-7700

【御朱印帳受付時間】

●開門時間:6時~20時

●御祈願受付時間:8時30分~16時30分

【電車・バスでのアクセス】

●電車:JR山陽本線「防府駅」から徒歩約15分

●バス:「防府駅」天神口(北側)2番乗り場より「阿弥陀寺行」バスに約5分乗車、「防府天満宮」で下車し徒歩3分

【車でのアクセス】

山陽自動車道「防府東IC」もしくは「防府西IC」より約10分

【駐車場】

天神山公園駐車場500台(無料)

防府天満宮のご由緒

山口県防府市にある防府天満宮は、日本で最も古く創建された天神様とされています。

学問の神として知られる菅原道真公が、九州の大宰府へ左遷される途上、山口県周防国(現防府市)の国司であった土師氏(道真公と同族)を頼り、本州最後の寄港地である勝間の浦に立ち寄りました。

この地を訪れた道真公は「この地はまだ帝都(京都)と地続きであるから、ここに住まいを構え、無実の知らせを待ちたい」と願いながら九州に旅立ちました。しかし、大宰府で薨去されたその日、防府の勝間の浦では神光が現れ、酒垂山(現在の天神山)に瑞雲が棚引き、人々は道真公の魂が防府に戻られたのだと悟りました。そこで、翌年の延喜4年(904年)、国司と里人たちは道真公の魂を慰めるために、彼が望んだ「松崎の地」に社殿を建て、「松崎の社」と称しました。

その後、防府天満宮は「扶桑菅廟最初」として、日本最初の天神様として多くの人々に敬われ、現在も多くの参拝者が訪れています。

【ご祭神】

菅原道真公

天穂日命(天照大御神の御子)

武夷鳥命(天穂日命の御子)

野見宿禰(天穂日命より十四代・土師氏の祖)

【ご利益】

・学業成就、合格祈願

・家内安全、健康長寿、商売繁昌

防府天満宮の見どころ

受験生のみなさんが年末に向けて、受験勉強をさらに加速させるシーズン。学問の神様である天神様を最初に祀ったと言われる「防府天満宮」にやって来た。

防府天満宮は、福岡の太宰府天満宮、京都の北野天満宮と合わせて日本三大天神のひとつにも数えられている古社である。天満宮とは、学問の神様としても有名な菅原道真公をお祀りする神社であり、道真公は天神様と呼ばれ古より崇拝されている。

今回は電車とバスで防府天満宮に向かった。JR山陽本線の防府駅で降り、②番のりばから市内バス(防長バス)に乗車する。

乗車してからわずか5分で「防府天満宮」のバス停に到着した。運賃は後払いで170円。

バス停から参道までは徒歩3分ほどで近い。

【一の鳥居】

真っ直ぐに延びる参道で、最初に出迎えてくれる一の鳥居。長州藩の初代藩主・毛利秀就が寄進したものと言われ、江戸時代初期の1629年(寛永6年)に作られたものである。奉納年が刻まれたものでは山口県内では最古の鳥居とされる。

鳥居の正面に立つ。向こうに見えるのは天神山。一礼をして鳥居をくぐる。

額束には「防府天満宮」と刻まれている。この日は平日の朝のせいか人影は少なかった。

【二の鳥居】

一の鳥居をくぐり、程なくすると青銅製の二の鳥居が現れる。

鳥居の周りには二対の大きな狛犬が鎮座し、神域を守護している。

下段の豪華な台座に座している狛犬は、萩で造られた萩狛犬と呼ばれ、宮市や三田尻の信者が寄進したものであるらしい。

上段の方にある荒々しい面構えの狛犬は、大阪の石屋・中村屋で造られた浪速狛犬と呼ばれ、1759年(宝暦9年)に寄進されたことを記す刻字がある。

青銅の鳥居の前で一礼をしてくぐる。

【酒垂(さかたり)神社】

二の鳥居をくぐって右側には「酒垂神社」があった。

1195年(建久6年)、奈良の東大寺再建を担当していた僧侶・俊乗坊重源は、東大寺の再建が成し遂げられたのは松崎天神(現在の防府天満宮)のご加護のおかげだとして感謝の気持ちを示し、防府に神社の造営を発願したのだという。

神社の造営に携わる人々は、天神山にある大きな岩から湧き出る水で喉を潤していましたが、その水がある時香り高い美酒のような味に変わったのだという。この現象を見た人々は、社殿の建設を喜んだ菅原道真公の霊威によるものと考え、道真公の神徳を称えて、山を「酒が滴る山」という意味で「酒垂山」、岩を「酒垂岩」と名付けました。その後、この岩を祀るために小さな社を建て、「酒垂神社」と呼ぶようになったと伝えられている。

お賽銭箱が神社の由来にちなんで酒樽になっているのが趣深い。

御祭神は水波能売命(みづはのめのかみ)。江戸時代からは地域住民が管理してきたといい、事業繁栄・商売繁盛の神として手厚く信仰されてきたのだという。

平成16年8月には老朽化した社殿を、参道周辺の自治会と防府天満宮が協力して再建。その後、平成30年4月にこの地に移設鎮座された。鳥居や社殿、灯籠はそのまま移し、天神山(酒垂山)で採取した岩を使用し社号を刻んだ石碑が新たに設けられている。

酒垂神社にお参りした後、再び天満宮の参道を進む。結構長い。

【夢叶う牛】

石段を上がると右手にお牛様の石像があった。天満宮といえばお牛様だ。牛は天神様のお遣いなのである。

「夢叶う牛」ということなので、像の頭を優しく撫でながらじっとお牛様を見つめる。なんだかお牛様が話しかけてきそうな気がした。手を合わせてしばし願い事をする。

【芳春庵】

お牛様の石像の隣には、茶室の「芳春庵」があった。

道真公はお茶に関する調査研究をし、一時途絶えかけていたお茶の習慣を復活させた功績があることから「茶聖菅公」とも呼ばれたそうで、道真公とお茶の関わりを後世に伝えるため建てられたのがこの「芳松庵」だ。

残念ながら建物の中は撮影禁止。緑と池の静かで落ち着いた日本庭園だった。これが紅葉の季節だとさらに美しいかもしれない。

時間のある方はぜひ、ここでお茶を一服いただき、この庵と庭園を楽しまれることをおすすめする。

《芳春庵の基本情報》

【芳春庵の所在地】

〒747-0029 山口県防府市松崎町14-1

【芳春庵の電話番号】

0835-22-0214

【芳春庵の営業情報】

営業時間:9時30分〜16時

定休日:年中無休

【大専坊】

芳春庵の向かいにあるのが「大専坊」だ。県指定史跡でもある。

防府天満宮の創建から明治維新まで、境内には九つの社坊があったといい、これらを統括していたのが大専坊だ。戦国時代には毛利元就が山口の大内氏を攻める際に本陣を設置、幕末禁門の変では出兵を止める高杉晋作と総大将の来島又兵衛が激論を交わした場所でもあるという。

建物の建造年は不詳だそうだが相当古く年季が入っており、建物には桐・菊大内菱の紋が見える。

大専坊を横目に、楼門に向かって延びる石段を上がる。

なかなか長い石段を上がると注連柱にたどり着く。ここからいよいよ神聖な地へ足を踏み入れることになる。美しい楼門も見えてきた。

境内に上がると右側に手水舎があった。まずは手を清める。

【楼門】

防府天満宮の楼門。風格ある二階建ての門で、昭和33年(1958年)に再建されたもの。鮮やかな朱色の堂々とした構造と美しい意匠が見事で、境内でも象徴的な存在である。楼門には、道真公への敬意と崇敬の念が表現されており、随所に施された細かく精巧な彫刻に思わず目を見入ってしまう。

楼門右手前に鎮座するお牛様も今にも動き出しそうだった。

正面の柱や梁には、赤や緑を基調にした華やかな色彩が施され、神聖な雰囲気を醸し出している。

特に目を引くのが、道真公ゆかりの梅の彫刻や伝統的な菊の紋章で、これらが門全体に上品な装飾を加えている。

一礼をして楼門をくぐる。楼門を通り抜けた瞬間に境内の広がりを見渡すことができ、神聖な空間への入り口を示している。

境内は回廊で囲まれている。

【本殿】

銅板ぶきの屋根で入母屋造の本殿。防府天満宮は過去に三度の火災で本殿などを焼失しており、現在見られるのは1955~1958年にかけて再建されたものである。

どこを見ても梅の紋が目に入る。これも天満宮ならではの光景だ。

【お守り・おみくじの販売所】

拝殿の左手にはお守り・おみくじの販売所がある。

学問の神様ということで、「合格祈願」のお守りや絵馬といった様々なアイテムがバラエティ豊かにそろっている。

中には珍しいおみくじも。

これは「鯛みくじ」。周りにある竿を使い、おみくじである鯛の口に引っ掛けることで、魚釣りのようにおみくじを引くというものだ。

これは「はにわみくじ」。防府天満宮に祀られている野見宿禰は道真公のご先祖様で、はにわをつくったことで土をつかさどる「土師氏」の祖となったと言われているそうだ。その子孫が防府天満宮を創建したということにちなみ、はにわをモチーフにしているらしい。

「干支みくじ」もある。12種の動物が揃っている。どの動物を引くか決まりはないようだ。今年の干支でも良し、生まれ年の干支でも良し、好きな動物でも良しというわけだ。

【絵馬奉納所】

本殿回廊の西門を出ると、絵馬の奉納所があり、そこには大量の絵馬が納められていた。

○○大学、○○高校、○○資格試験…などなど、たくさんの合格祈願の絵馬がぎっしりとかけられていた。

受験生のみなさん、合格祈願にはぜひ、防府天満宮へ足を運んでみてはいかがだろうか。

【春風楼】

絵馬の奉納所から少し先にあるのが「春風楼」だ。通称「通夜堂」とも呼ばれ、国の登録有形文化財に指定されている。

江戸期文政年間に長州藩第10代藩主・毛利斎煕が、五重塔として建築を始めるも、資金不足のために中断。明治6年に二層の楼閣様式として完成した。当初は祈願者の宿泊に利用されていたが、現在は防府市を一望する展望台となっている。

春風楼に上がってみると板張りの広い空間になっている。南の方向に防府の街が一望できる。

【高杉晋作の歌碑】

防府の街並みを堪能した後は、広い境内を散策する。

春風楼の近くには、長州藩出身の幕末志士・高杉晋作の歌碑があった。

高杉晋作が詠んだという「おもしろき こともなき世を おもしろく」という歌はとても有名だが、実はその後に下の句があった!

「おもしろき こともなき世を おもしろく すみなすものは 心なりけり」。

(おもしろきなき世をおもしろく生きるためにはどうしたらいいのだろうか。そのように生きていくのは心の持ち方次第です)

晋作と交流のあった女流歌人の野村望東尼が下の句を詠んだのだという。この下の句にはしみじみと感動した。

歌碑の傍には、野村望東尼の像も佇んでいた。

本殿の裏手に当たる北側一帯には、境内社が並んでいる。

【須賀社】

ご祭神は素戔嗚尊。産業発展、疫病除けの神で、古来より子どもの夜泣き封じにも霊験ありと伝えられている。初宮詣、百日御礼絵馬の奉納所になっている。

【老松・若松社】

ご祭神は不詳だが、島田忠臣が祀られているという一説もある。元は大鳥居の脇に鎮座していたらしく、古くより御田植神事が斎行されていたそうだ。子孫繁栄・夫婦和合・五穀豊穣を始め万物の生成発展に霊験あり。安産絵馬の奉納所である。

【歯固め石奉納所】

歯固めの石奉納所は、赤ちゃんの健やかな成長と丈夫な歯が育つことを願う特別な場所である。この奉納所では、子どもが一生食べ物に困らず、健康で元気に育つようにと「歯固めの石」を奉納する。参拝者は、神前で祈願した後に境内にある石から一つ選ぶ。この風習は、古来より子どもの健やかな成長を願う象徴的な儀式として続けられてきたそうだ。

【愛宕社】

ご祭神は軻遇突智命。元は宮市に鎮座していたといい、後に五柱と合祀したと伝わる。火難除け・五穀豊穣・商売繁盛にご利益があるとされる。

【貞宮遙拝所】

「貞宮遙拝所」は、明治天皇の第十皇女である貞宮多喜子内親王を偲ぶ場所。明治30年9月24日に生まれた貞宮内親王は、明治32年1月11日にわずか満1歳4ヶ月で夭折された。内親王の御養育を担当していたのが山口県出身の楫取素彦男爵であり、彼に内親王の遺品である写真や懐刀が下賜された。

これらの遺品を収めるために建てられたのがこの遙拝所である。貞宮内親王の遺品は、現在は宝物館に保管されている。楫取男爵の意思を受け継ぎ、毎年1月11日には貞宮内親王の遙拝式が行われている。

【楫取素彦夫妻の像】

貞宮遙拝所から歩いてすぐの場所に、楫取素彦夫妻の像が佇んでいる。夫婦の慈愛に満ちた眼差しは、貞宮貞宮内親王を偲んでいるようにも見える。

思い出すのが、2015年放送の大河ドラマ「花燃ゆ」だ。吉田松陰の妹・文(ふみ 後に美和)が幕末の激動の時代のなかで死別していく兄、夫(久坂玄瑞)をはじめとする多くの男たちの悲劇に翻弄されつつ、明治の時代になり、最後は、姉の夫だった素彦と姉の死後に一緒になる。楫取素彦は長州出身で群馬県知事として富岡製糸場を立上げた人物。文は井上真央さんが、素彦は大沢たかおさんが演じていた。ドラマのシーンを思い出しながら、あらためて夫婦の像を眺めた。

【梅林】

さらに散策を続ける。貞宮遙拝所から東に進むと梅林が広がっている。防府天満宮は梅の名所としても知られ、境内には約1,100本、16種類の梅の木が植えられているという。梅の花が見ごろを迎える毎年2月中旬から3月上旬にかけては大勢の花見客でにぎわっているそうだ。

【扶桑菅廟最初の碑】

拝殿のとなりには、日本で最初の天神様を創建したことを示す「扶桑菅廟最初」の碑がある。その高さは約8mもあり、大きくて立派な碑だった。

【歴史館(防府天満宮宝物館)】

再び楼門の前まで戻ってきた。楼門の南側にある「歴史館」は防府天満宮の宝物館だ。館内には、国の重要文化財が9点、県・市指定文化財が8点、そのほか約500点の宝物や、重要文化財の「松崎天神縁起絵巻六巻箱付」の鎌倉本、室町本などの貴重な古典籍を収蔵している。

《歴史館(防府天満宮宝物館)の基本情報》

【歴史館(防府天満宮宝物館)の所在地】

〒747-0029 山口県防府市松崎町14

【歴史館(防府天満宮宝物館)の電話番号】

0835-23-7700

【歴史館(防府天満宮宝物館)の営業情報】

営業時間:9時〜16時30分

入館料:一般500円(高校生以下無料)

定休日:年中無休

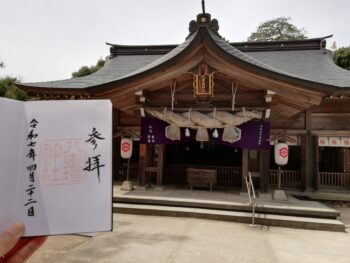

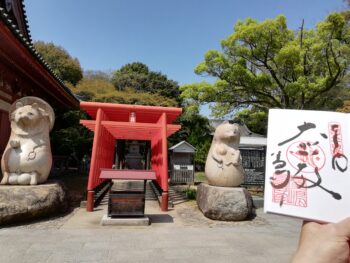

防府天満宮の御朱印

楼門の左側にご朱印の受付があった。直書きだ。美しい字だ。

右上に「扶桑菅廟最初」とある。「扶桑」というのは日本の国ということ。「菅廟」というのは菅原道真公を祀る社という意味である。

そしてこの防府天満宮が「全国で最初に創建された天満宮」ということなのだ。

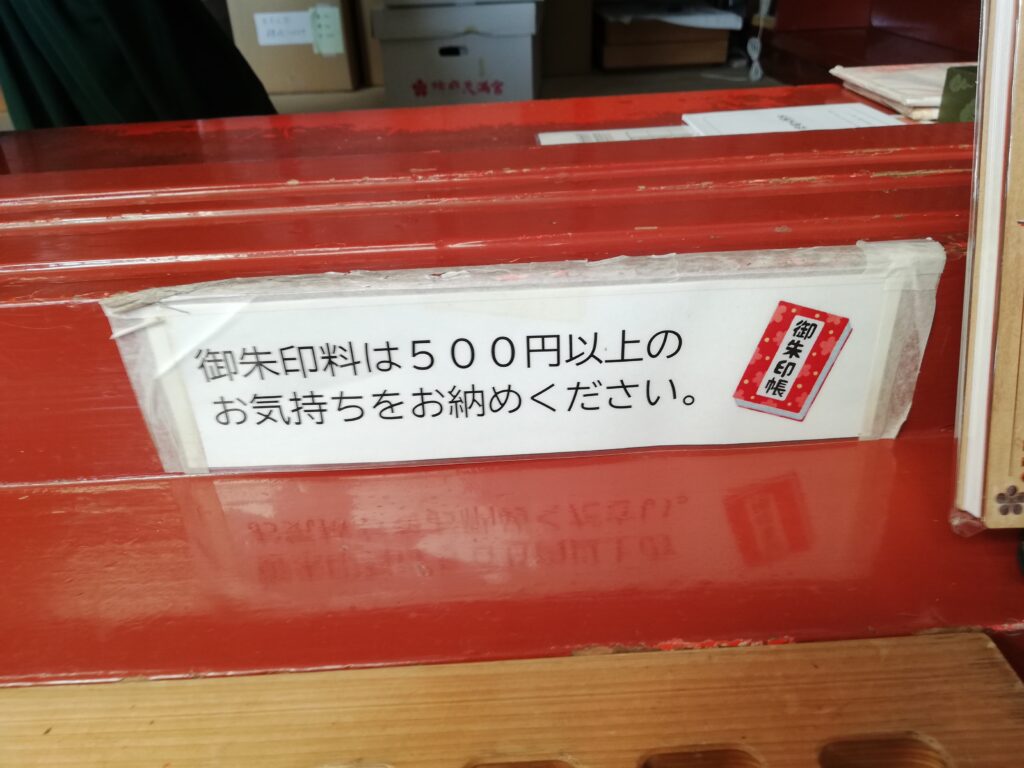

初穂料は500円以上のお気持ちを納めるようになっている。もちろん500円ぴったりでも問題ないが、神様への感謝や祈願をこめて、お気持ち分として少し足すのもいいだろう。

個人的には、お札を出してお釣りをもらうのは避けた方がいいと思う。小銭の用意は入念にしていくことをおすすめする。

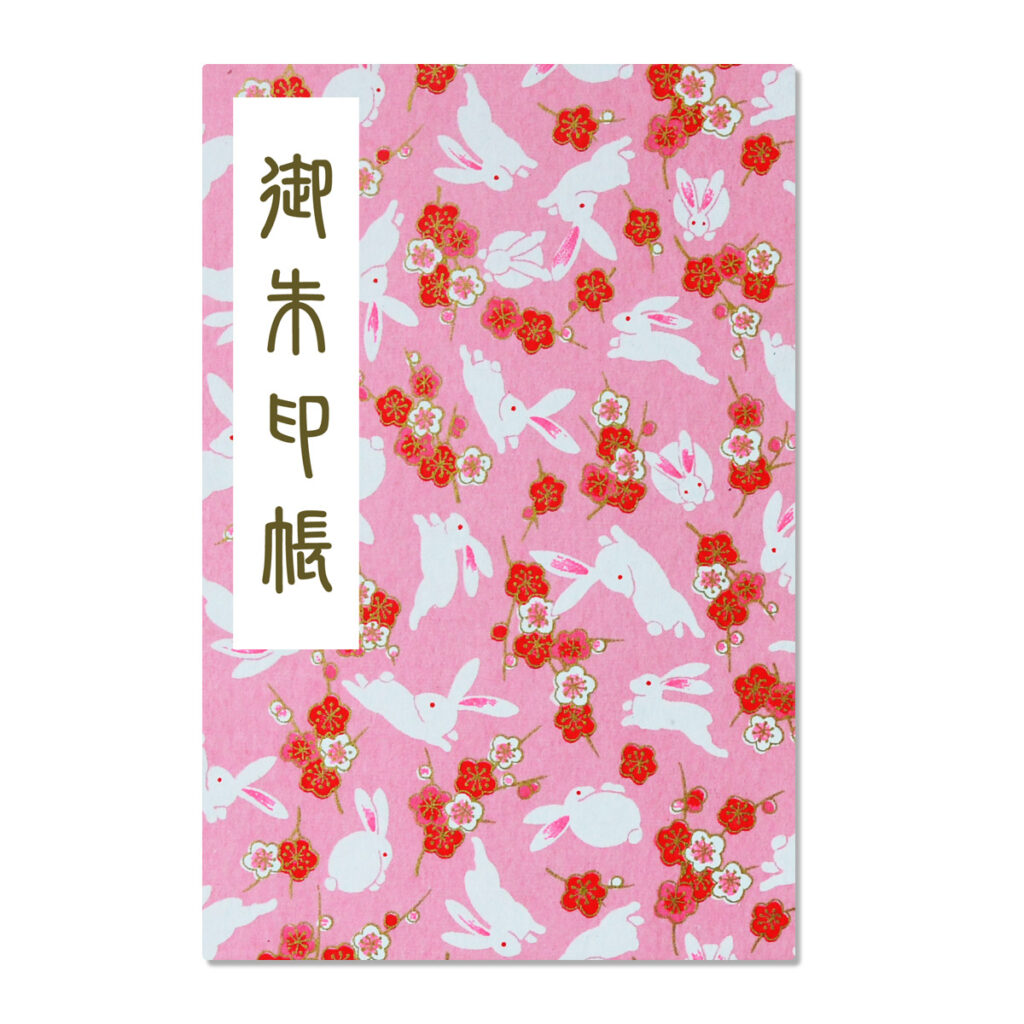

最後に防府天満宮にぴったりな御朱印帳をご紹介

今回の「防府八幡宮」のリポートはいかがだったでしょうか。

記事の締めくくりとして、防府八幡宮にぴったりのご朱印帳をご紹介します!ご紹介するのは「梅柄の御朱印帳」です!天満宮といえばやはり、梅ですよね!

鮮やかなピンクの和紙を下地に、真っ赤な梅の花と、真っ白い愛らしいうさぎをあしらった「梅うさぎ」は、うさぎ好きな方にも人気の御朱印帳です!

秋の行楽シーズンが到来!紅葉狩りとともに神社仏閣巡りを満喫するにはもってこいの時期ですよね!「うさぎのように大きく飛躍したい!」という祈りも込められたこのご朱印帳を片手に、秋の御朱印集めに出掛けてはいかがでしょうか?

さらに!さらに!!

「日宝はオリジナルの御朱印帳」も製作可能です。

お寺、神社のオリジナル御朱印帳の製作はもちろん、デザインや表紙素材のご提案も可能です!

現在、オリジナル御朱印帳のご検討をされている方はご相談だけでも構いませんのでお気軽にお問い合わせください〜^^

ご興味がある方は下記のページをクリック♫

日宝綜合製本株式会社

岡山県岡山市中区今在家197-1(各所在地を見る)

福男選びの「走り参り」で有名な「西宮神社」の見所と「御朱印」をリポート!

福男選びの「走り参り」で有名な「西宮神社」の見所と「御朱印」をリポート!