こんにちは!

オリジナル御朱印帳の製作、様々なお洒落ご朱印帳、お城印帳を販売している 、日宝綜合製本の福富です(^_^)✧

現在、滋賀と京都の有名な神社仏閣を連続してご紹介しています!

ここまで紫式部が『源氏物語』の着想を得たという石山寺、そこで開催されている「光る君へ びわ湖大津 大河ドラマ館」と「恋するもののあはれ展」、紫式部の父が僧侶となった三井寺、そして紫式部が生まれ育った邸宅跡にある廬山寺、そして京都のシンボル東寺、国宝になっている石清水八幡宮をご紹介しました。

第7回目となる今回は、室町時代を代表する枯山水庭園として国の特別名勝に指定されている「大徳寺」の見どころとその御朱印をご紹介させていただきます!

目次

大徳寺のアクセスと基本情報

【大徳寺の所在地】

〒603-8231 京都府京都市北区紫野大徳寺町53(代表地点)

※大徳寺の敷地内は大変広いため、同じ大徳寺の塔頭でも住所が異なります。ご注意ください。

【大徳寺へ電車でアクセスの場合】

京都市営地下鉄烏丸線「北大路駅」駅から徒歩で約25分

【大徳寺へバスでアクセスの場合】

「北大路駅」から京都市営バス206号系統で約5分 「大徳寺前」停留所で下車、徒歩約6分

「京都駅」から京都市営バス205系統、206系統、101号系統に約35~40分乗車 「大徳寺前」停留所へ

【大徳寺の駐車場】

普通車500円(2時間)

以降、30分毎に100円

電話番号・拝観時間・拝観料など塔頭で異なるため、下記にて個別にご紹介します。

大徳寺のご由緒

大徳寺は臨済宗大徳寺派の大本山です。1315年に創立され、20を超える塔頭がある、京都でも有数の規模を誇る禅宗寺院です。中には歴史的価値の高い国宝や重要文化財の建造物、庭園、美術品が数多くあります。また、千利休など茶の湯の歴史とゆかりがあり、重要文化財に指定された茶室も多く残されています。有名な戦国武将の菩提寺も数多くあり、中には日本史の重要な舞台となったお寺も。

境内は散策自由となっていますが、通常は一般に公開されていない塔頭も少なくありません。一般非公開となっている多くの塔頭は例年の一定期間のみ特別公開され、貴重な文化財や美術品を鑑賞することができます。

実際に大徳寺を訪れて

ここからは、実際に大徳寺に訪れた際の様子をご紹介していきます。

大徳寺の境内には22の塔頭と2つの門外塔頭が点在していて、塔頭の中でも通年で拝観が可能なのは「龍源院」「瑞峯院」「大仙院」「高桐院」の4院となっています。

今回はその中から「瑞峯院・大仙院」(龍源院・高桐院は拝観休止中でした)と、

2024年春期特別公開中だった「黄梅院・興臨院・総見院」の全部で5院に行ってきました!

駐車場のすぐ横にある「総門」から大徳寺の境内に入ります。

【大徳寺の総門】

総門は、両脇に塀がある棟門と呼ばれる門の形状です。扉横にある立派な角柱に目を奪われます。

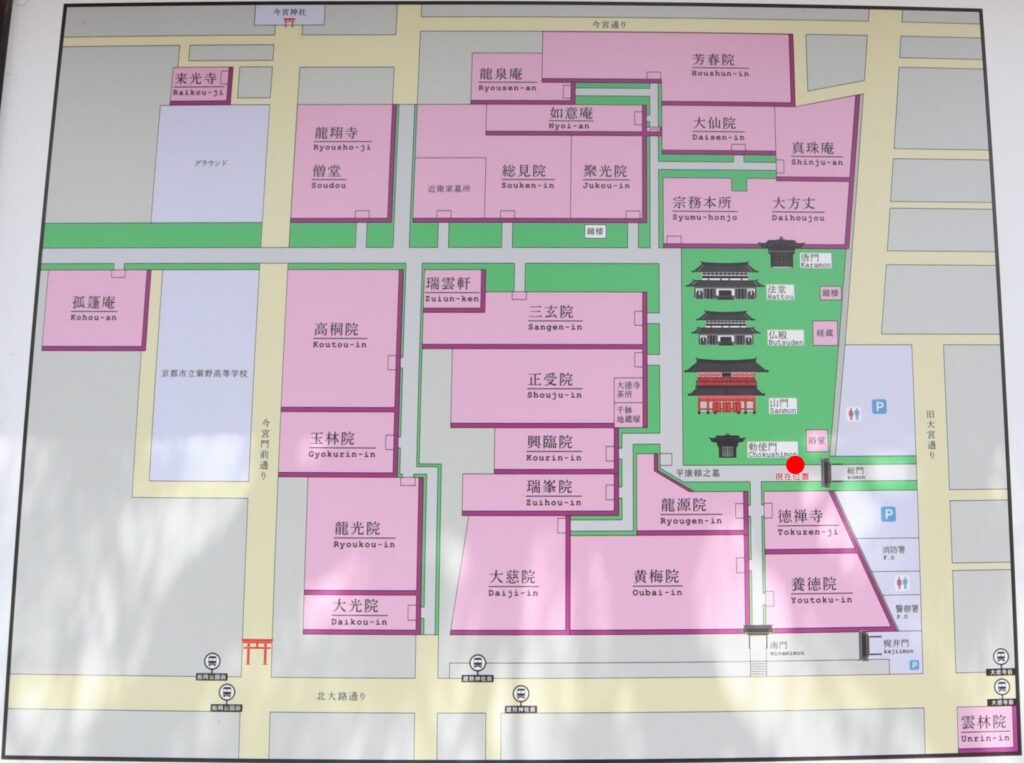

総門から入ってすぐ右側に「境内マップ」があります!

【大徳寺の境内マップ】

この案内マップをご覧いただければ、大徳寺がいかに広いかおわかりいただけると思います(笑)

ここで案内マップの写真を撮っておくと、後々便利かもしれませんのでスクショ用に拡大しました。

※また、画像をクリックしていただくと拡大できます。

道なりにまっすぐ進むとすぐに重要文化財の「勅使門」があります。

【大徳寺の勅使門(ちょくしもん)】重要文化財

桃山時代の建築物で、総門の近くにあります。慶長造営の皇居の南門を後水尾天皇より拝領し、移建したものと伝えられています。

勅使門は天皇や上皇から派遣された使者が通過する専用の門で、普段はご覧のように門は閉じています。

勅使門の先には朱色が印象的な「山門」が見えます。

【大徳寺の山門】重要文化財

山門は桃山時代の建築物で、勅使門の直線状にあります。

山門の二階部分は「金毛閣」という名で、千利休によって増築されました。堂内に利休の像を安置したことから豊臣秀吉の怒りを買ってしまい、これが利休自決の一因となったともいわれています。

先ほどご紹介した勅使門と山門の他に、仏殿・法堂・唐門・大方丈が一直線に並んでいます。

しかし、一般公開されていないので、すぐ左側の参道を撮影。大徳寺の広さが伝わりますでしょうか。

ここからは大徳寺にある塔頭それぞれの魅力をご紹介していきます。

まずは期間限定で一般に特別公開されていた「黄梅院」「興臨院」「総見院」から!

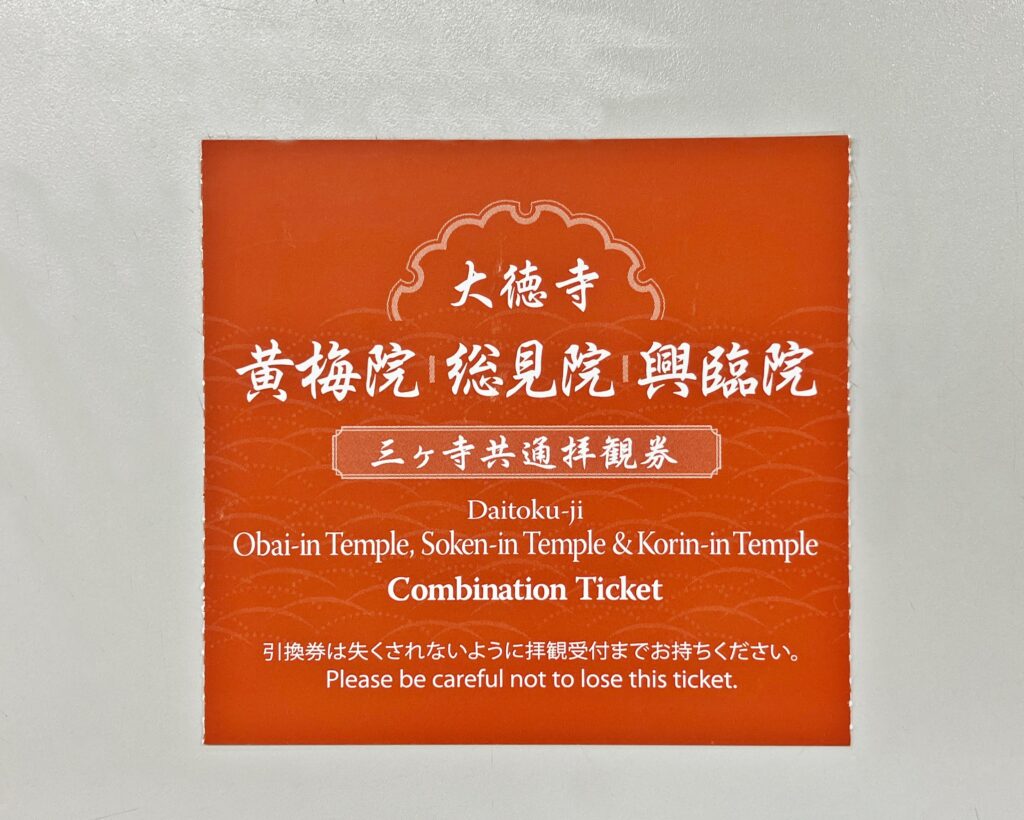

拝観には三ヶ寺共通拝観券がお得でした!

それぞれの拝観料は各800円合計2,400円に対し、共通券は2100円で300円お得!

【大徳寺の三ヶ寺共通拝観券】

それぞれの受付でその都度係の方に三ヶ寺共通拝観券を提示しますので、決してなくさないようにしましょう!

先ずは「黄梅院」に向かいます。

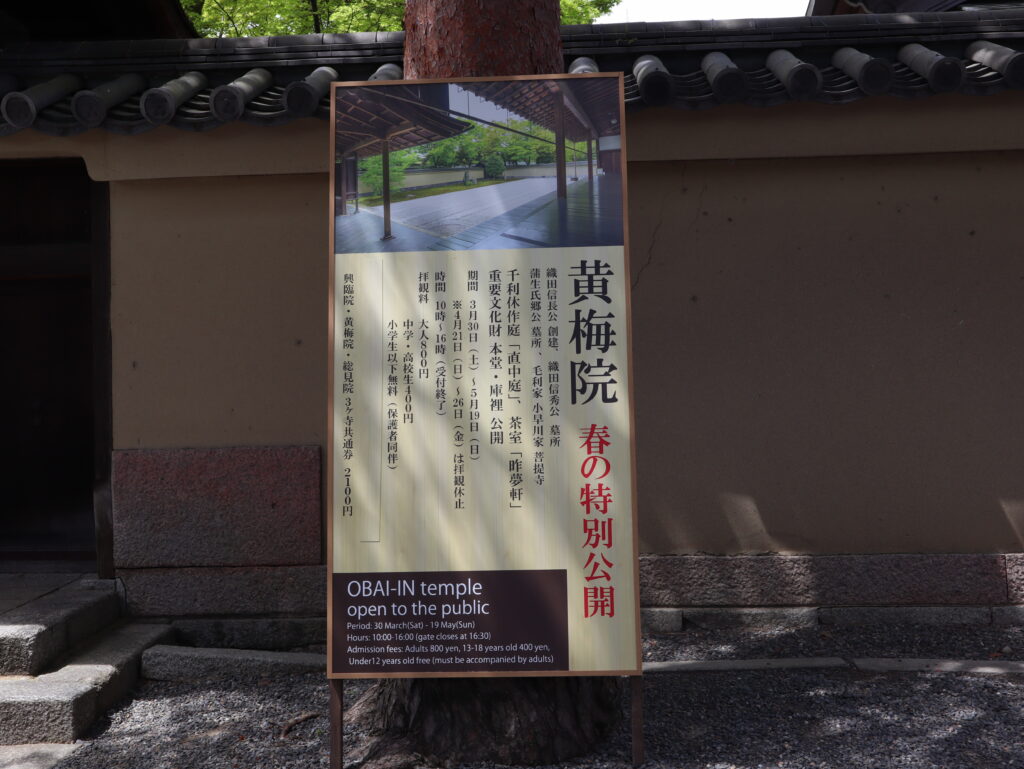

【期間限定公開】大徳寺 黄梅院(おうばいいん)

2024年春期:3月30日(土)〜5月19日(日)

【大徳寺 黄梅院の所在地】

京都市北区紫野大徳寺町83-1

【大徳寺 黄梅院の電話番号】

075-231-7015(公開運営/株式会社春秋)

【大徳寺 黄梅院の拝観時間】

10:00〜16:00

【大徳寺 黄梅院の拝観料】

大人800円、お得な共通券2100円(興臨院・黄梅院・総見院)中学高校生400円 小学生以下無料(保護者同伴)

黄梅院は、織田信長・豊臣秀吉・千利休など、桃山時代を象徴する偉人たちとゆかりの多いお寺です。永禄5年(1562)、当時28歳だった織田信長が初めて上洛した際に、父・信秀の追善菩提のために小庵を建立しました。

本能寺の変によって信長が急逝すると、豊臣秀吉が庵や本堂、唐門を改築し、さらに小早川隆景によって鐘楼・客殿・庫裡が改築され、「黄梅院」と改められました。小早川隆景が毛利家の三男であったことから、毛利家の菩提寺にもなっています。

黄梅院の内部は撮影NGです。

一般に特別公開されている年度や季節によっては、お庭のみ撮影OKといった場合もあるようなので、現地を参拝された際に係の方へお尋ねするのがおすすめです。

お茶とお菓子で一服できます。

この日は抹茶・梅昆布茶・阿闍梨餅でした(有料1000円)

黄梅院の注目ポイントはこちら!

【直中庭(じきちゅうてい)】

一面の苔が美しい枯山水の庭園です。千利休が66歳の時につくられたものです。池は豊臣秀吉公の希望で瓢箪の形になっています。灯籠は加藤清正によって朝鮮から伝来したものといわれています。

【破頭庭(はとうてい)】

手前半分を白い砂、石で区切って奥半分を苔で二分された、コントラストの美しい庭です。

【閑坐庭(かんざてい)】

本堂と庫裡の間にある庭です。白い砂に配された二つの石と、傍らの花頭窓が特徴です。

【庫裡(くり)】重要文化財

庫裡とはお寺の台所を指します。禅宗寺院としては日本最古の庫裡です。小早川隆景に寄進されました。火災が起きやすいため現存が難しく、禅宗寺院の生活様式を現代へ伝える、貴重な場となっています。

黄梅院をひと通り拝観するのに約30分。大徳寺の中でも特に広い塔頭のひとつになっています。

【期間限定公開】興臨院(こうりんいん)

2024年春期:3月9日(土)〜6月16日(日)

【大徳寺 興臨院の所在地】

京都市北区紫野大徳寺町80

【大徳寺 興臨院の電話番号】

075-231-7015(公開運営/株式会社春秋)

【大徳寺 興臨院の拝観時間】

10:00~16:30(受付終了)※12月2日(月)以降は16:00受付終了

【大徳寺 興臨院の拝観料】

大人800円、お得な共通券2100円(興臨院・黄梅院・総見院)中学高生400円 小学生300円(保護者同伴)

興臨院は、大永年間(1521-1528)に能登の守護、畠山義総が創建しました。寺名は畠山義総の法名が由来です。畠山家の衰退と共に荒廃したものの、天正9年(1581年)、豊臣政権の五大老を務めた前田利家によって屋根の葺き替えが行われました。以後、畠山家に加え前田家の菩提寺となりました。

興臨院の注目ポイントはこちら!

【大徳寺 興臨院の本堂】重要文化財

本堂や唐門には室町期の建築様式の特徴が残されています。

本堂は近世の建築より屋根が低いつくりになっており、どっしりとした安定感から落ち着きを感じられます。

【大徳寺 興臨院の唐門】重要文化財

唐破風、檜皮葺は室町時代の建築の特徴です。波型の連子窓(上)、客待の花頭窓(下)は禅宗の建築の特徴となります。

花頭窓からはご覧のように方丈庭園が覗けます。

【大徳寺 興臨院の方丈庭園】

「昭和の小堀遠州」とも言われた作庭家、中根金作が復元した方丈庭園です。理想の蓬莱世界を表しているといわれています。5月中旬ごろからサツキが見頃となります。

上の写真の中央右に写っている石組は見所の一つで、

石橋、遠山石(えんざんせき)、平天石(へいてんせき)、松により蓬莱の世界を表現されているそうです。

方丈裏庭には三尊石風に組まれた石組があり、青もみじで隠れて見えにくくなっていますが中央の石には文字が刻まれていました。

興臨院をひと通り拝観するのにかかった時間は約30分。

庭園は撮影OKです!

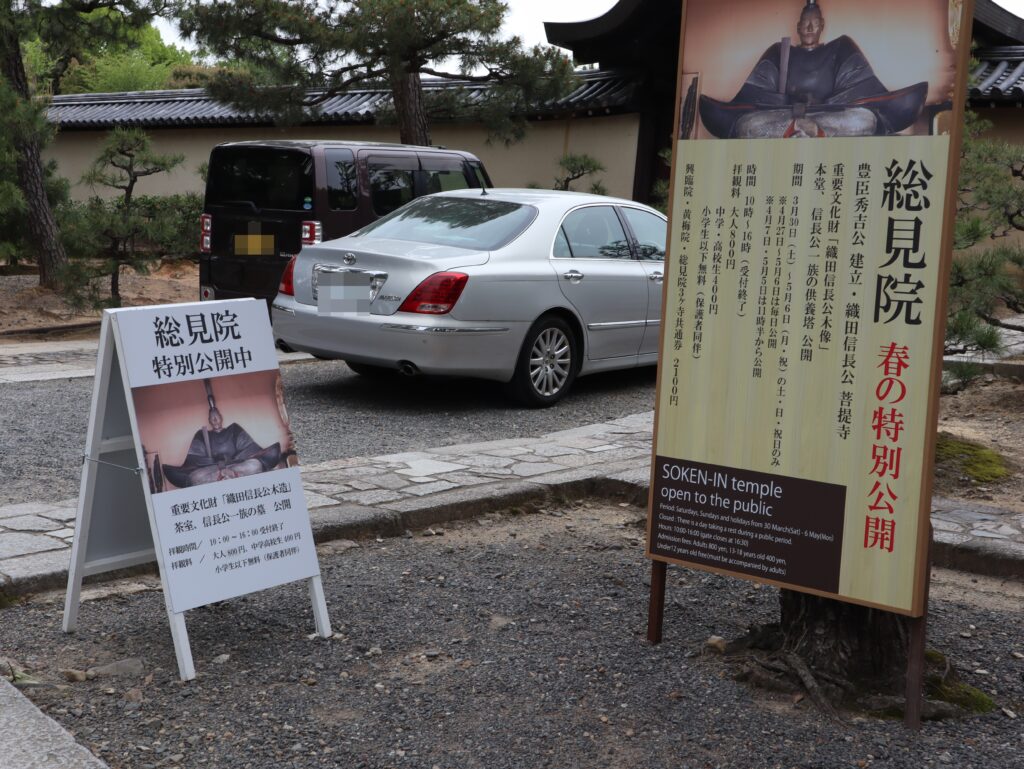

【期間限定公開】総見院(そうけんいん)

2024年春期:3月30日(土)〜5月6日(月・祝)の土日祝日のみ

【大徳寺 総見院の所在地】

京都市北区紫野大徳寺町59

【大徳寺 総見院の電話番号】

075-231-7015(公開運営/株式会社春秋)

【大徳寺 総見院の拝観時間】

10:00〜16:00

【大徳寺 総見院の拝観料】

大人800円、お得な共通券2100円(興臨院・黄梅院・総見院)中学高校生400円 小学生以下無料(保護者同伴)

総見院は、天正11年(1583年)、信長の追善菩提のために秀吉が建立しました。

信長亡き後の政権争いで秀吉が主導権を握ることとなった、歴史的背景のあるお寺です。開祖は千利休参禅の師でもあった古渓宗陳(こけいそうちん)です。明治の廃仏毀釈により多く伽藍が失われています。

総見院の注目ポイントはこちら!

【大徳寺 総見院の木造織田信長公坐像】重要文化財

総見院は本能寺の変に倒れた織田信長の追善菩提のため、豊臣秀吉によって建立されました。本能寺の変から100日以内にこのお寺で秀吉が葬儀を執り行ったとされています。

像はその葬儀に際して造られたものです。大きさは高さ約115cmの等身大。仏師・康清によって作られ、木像の底には赤い漆で名前が書かれています。

生前に信長と面識があった仏師で、秀吉も太鼓判を押すほど当人に似ているとのこと。実際に見ると、木像であっても鋭い眼光に背筋が伸びます。

撮影はできませんが直接間近で見ることができます! タイミング次第ですが、係の方から約30分の案内・説明があります。像をじっくり眺めながら歴史を学べる時間となっているので、お時間のある方はぜひ聞いていってください!

【大徳寺 総見院の御輿】

廃仏毀釈で大損害を受けた総見院でしたが、信長の像は当時の人々によって手運びで避難させられていました。改めて総見院に戻された時、この御輿が使用されました。

【大徳寺 総見院の茶室】

総見院にあるお茶室には秀吉が「大徳寺大茶会」を開いたという記録があり、その際自ら茶を点てたと伝わります。

【大徳寺 総見院の掘り抜き井戸】

加藤清正が朝鮮から持ち帰った石が井筒になっています。現在でも水が湧き出ており、お供えに使用されています。

中を覗き込むことができるので、覗き込んでみると水の透明度に驚きます。なかなかの深さなので、見ると足が竦むかも(笑)

万が一カメラを落とした時のことが怖くて、井戸の中を撮影するのはやめました。ぜひご自身の目でお確かめください。

【大徳寺 総見院の信長公一族の墓碑】

本堂を出て、総見院境内の一般墓地の奥にあります。信長をはじめ徳姫、濃姫、おなべの方なども祀られています。

【大徳寺 総見院の侘助椿】

秀吉がこよなく愛した、樹齢約400年の侘助椿です。

秀吉が利休から譲り受けたものが大きくなったと伝えられています。現存する木としてこの品種で日本最古の個体とされています。

ひと通り拝観するのに約30~1時間です。

織田信長から豊臣秀吉へ、歴史の転換点の現場となった総見院。

歴史好きの方にぜひおすすめしたい場所です!

瑞峯院(ずいほういん)

【大徳寺 瑞峯院の所在地】

京都市北区紫野大徳寺町81

【大徳寺 瑞峯院の電話番号】

075-491-1454

【大徳寺 瑞峯院の拝観時間】

9:00~17:00

【大徳寺 瑞峯院の拝観料】

400円

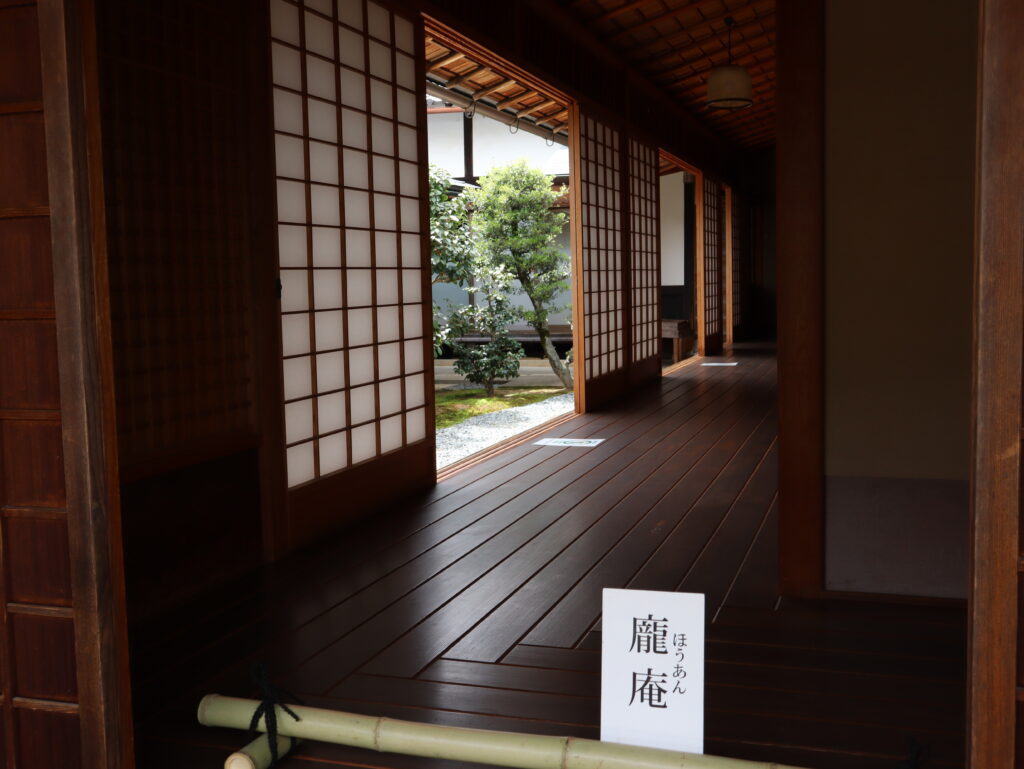

瑞峯院は、九州豊前豊後の領主でキリシタン大名として有名な大友宗麟が、大友家の菩提寺として天文4年(1535年)に建立しました。方丈と表門、唐門は創建時のもので、重要文化財に指定されています。方丈の「独坐庭」と「閑眠庭」はどちらも昭和36年(1961年)に開祖400年遠忌を記念して重森三玲によって作庭されました。

瑞峯院の注目ポイントはこちら!

【大徳寺 瑞峯院の独坐庭(どくざてい)】

瑞峯をテーマにした蓬莱山式庭園です。大海の絶え間ない荒波にもどっしりと構える蓬莱山を表しています。

この砂紋は、独座庭専用の特別な道具が使用され、毎朝ご住職により描かれているそうです。

白砂の立体感がとても印象的な庭園です。いつまでも見ていたくなる魅力があります。

【大徳寺 瑞峯院の閑眠庭(かんみんてい)】

大友宗麟が晩年にキリスト教を保護したり、宣教師フランシスコ・ザビエルについて洗礼を受けた有名なキリシタン大名であることから、7個の石組でできた十字架が隠されています。

このことから「十字架の庭」とも呼ばれています。

先程の独座庭と違って、直線的な波紋になります。何処となく静けさを感じる庭園です。

ひと通り拝観するのに約10~15分。

こじんまりしていてとても心安らぐ空間になっています。

お時間のある方はここで瞑想していくのもいいかもしれませんね。

大仙院(だいせんいん)

【大徳寺 大仙院の所在地】

京都市北区紫野大徳寺町54-1

【大徳寺 大仙院の電話番号】

075-491-8346

【大徳寺 大仙院の拝観時間】

3月~11月 9時~17時 / 12月~2月 9時~16時30分

【大徳寺 大仙院の拝観料】

大人500円小人 300円(小学生以上 中学生以下)

大仙院は永正6年(1509年)に大聖国師古岳宗亘禅師によって創建されました。室町時代の代表的な枯山水庭園と方丈建築を誇り、襖絵など貴重な文化財を有しています。

また、茶の湯を大成した千利休と生前からゆかりがあることで有名です。利休を中心とする茶人の系譜は大仙院の歴代和尚と密接に関係があり、さまざまな逸話が語り継がれています。

大仙院の注目ポイントはこちら!

【大徳寺 大仙院の大仙院方丈】国宝

永世十年(1513年)の建立とされています。大徳寺境内で最も古い禅宗客殿建築です。「床の間」と「玄関」は日本最古とされる室町時代の方丈建築です。

【大徳寺 大仙院の枯山水庭園】特別名勝史跡

開祖大聖国師により室町時代につくられた枯山水の庭園です。蓬莱山の滝から流れ出た水が大河となり、大海へ流れていく様子が表現されています。

【大徳寺 大仙院の書院の間】

千利休と豊臣秀吉にゆかりのある茶室です。大仙院の書院の間、別名「すいしょうしつ」と呼ばれています。室町時代、この部屋で千利休が豊臣秀吉にお茶を点てたといわれています。

撮影はNGとなっています。

ひと通り拝観するのに約15~30分。

和尚さんがとても気さくに話しかけてくださる方でした。

お抹茶・お菓子(300円)で一服できます。目の前でお茶を点ててもらえるのが嬉しいです。

雲林院(うんりんいん) ※境外

【大徳寺 雲林院の所在地】

京都市北区紫野雲林院町23

【大徳寺 雲林院の電話番号】

075-431-1561

【大徳寺 雲林院の拝観時間】

07:00~16:00

【大徳寺 雲林院の拝観料】

無料

雲林院は大徳寺の境外にある塔頭です。当初は平安時代の初期、淳和天皇の離宮「紫野院」として建てられました。かつてこの一帯は広大な荒野で、狩猟も行われていたそうです。貞観11年(869年)、僧正遍照のもと天台宗「雲林院」と改められました。『大鏡』、『源氏物語』、『古今和歌集』といった平安時代の多くの文献に登場するお寺です。極楽往生を求めて法華経を講説する菩提講が有名です。

また、雲林院は紫式部が晩年を過ごした地といわれています。源氏物語の「賢木」の巻では、光源氏が藤壺に拒まれて出家しようと雲林院に籠もる、という話が書かれています。その他さまざまな文学作品の舞台となっています。

【大徳寺 雲林院の観音堂】

【大徳寺 雲林院の南無地蔵大菩薩】

【大徳寺 雲林院の賓頭盧(びんづる)尊者】

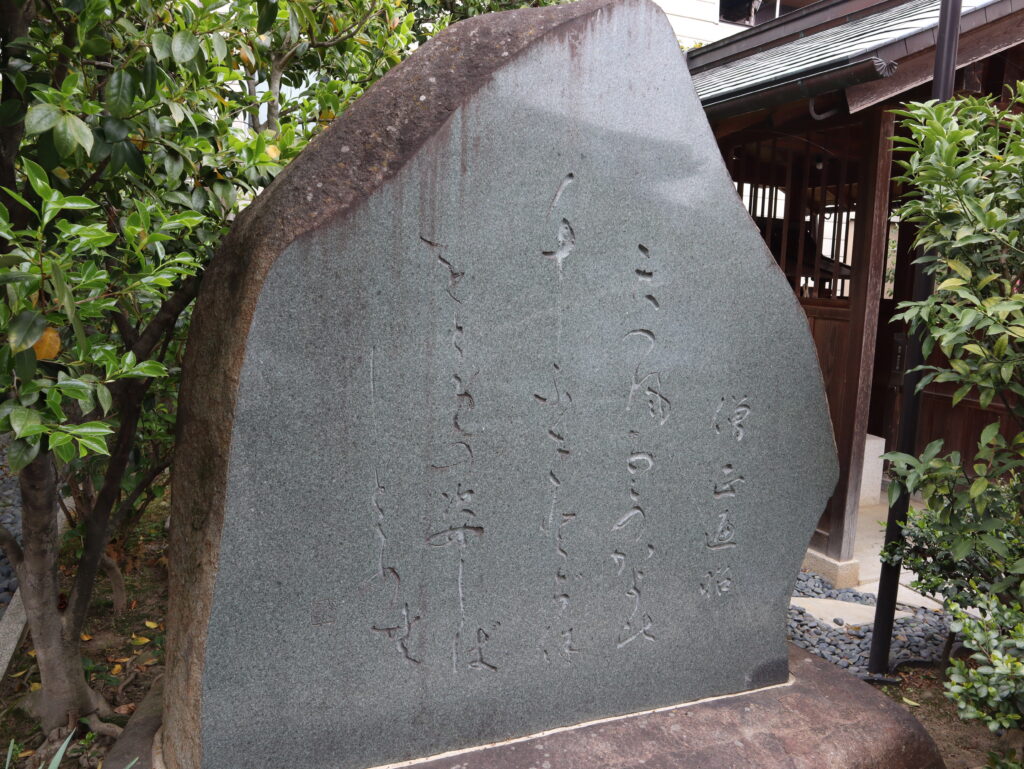

【大徳寺 雲林院の僧正遍昭の歌碑】

天つ風 雲のかよひ路吹きとぢよをとめの姿しばしとどめむ

古今和歌集・百人一首に選出されている有名な和歌です。僧正遍照は六歌仙、三十六歌仙にも選ばれていて、歌人としても高く評価されています。

【大徳寺 雲林院の紫雲弁財天】

ひと通り拝観するのに約10~15分。

こじんまりしていて落ち着くお寺です。

番外編:紫式部・小野篁墓所

大徳寺とは直接関わりはないのですが、大徳寺から歩いてすぐ(雲林院から360m)の場所にある、歴史的偉人ゆかりのスポットをご紹介します。

【紫式部・小野篁墓所の所在地】

京都市北区紫野西御所田町

雲林院から歩いて約10分、堀川通の西側に紫式部と小野篁(おののたかむら)のお墓があります。

紫式部は『源氏物語』や『紫式部日記』といった平安時代を代表する、言わずと知れた女流文学作家です。このブログでも度々ゆかりの地をご紹介してきました。2024年大河ドラマ「光る君へ」の主人公でもあります。

一方、小野篁は嵯峨天皇につかえた平安初期の官僚です。宮廷に仕える役人でありながら、閻魔大王のもとで裁判の補佐をしていたという不思議な伝説が残っている人物です。

同じ平安時代でも過ごした時期には200年ほどズレがあるこの二人。なぜお墓が並んでいるのか明確な理由は明らかとなっていません。しかし一説によると、「紫式部が『源氏物語』という好色な架空の作り話で多くの人を惑わしたため地獄に堕とされて」しまい、閻魔大王の補佐をしていた小野篁が紫式部を地獄から救ったという話があるそうです。

また、地獄に堕ちた紫式部を哀れんだ人々が、小野篁に助けを求めて彼の墓を紫式部の墓の隣に移したという説もあるようです。※諸説あります。

国内外から高く評価される紫式部が地獄にいるかもしれないなんて驚きですよね。さらに、歴史上の人物が地獄で閻魔大王の補佐をしているという伝説にも驚きです。摩訶不思議なミステリーも平安時代の魅力のひとつかもしれません。

いかがでしたか?

大徳寺の数ある塔頭から一部をご紹介しました。

時間がいくらあっても足りないくらい広大な大徳寺。

一つ一つの塔頭が魅力的なので、ぜひ時間をたっぷり取っての参拝がおすすめです。

さらにさらに、せっかく行くなら複数の塔頭が同時に特別公開されている期間中がおすすめ!

例年だと春と秋に公開されることが多いようです。旅行会社によるツアーが組まれることも! 情報を要チェックですね。

それではお待たせしました。今回いただいた御朱印をご紹介します。

大徳寺の御朱印

たくさんの塔頭がある大徳寺。いただける御朱印も塔頭ごとに異なり多くの御朱印をいただけますが注意が必要です!

理由として、公開期間が限られている塔頭は、期間内でしか御朱印をいただけません!

なので、しっかりと事前に確認し、御朱印巡りを行わなければ目的の御朱印をいただくことが出来ません!

それでは今回いただいた御朱印を紹介していきます。

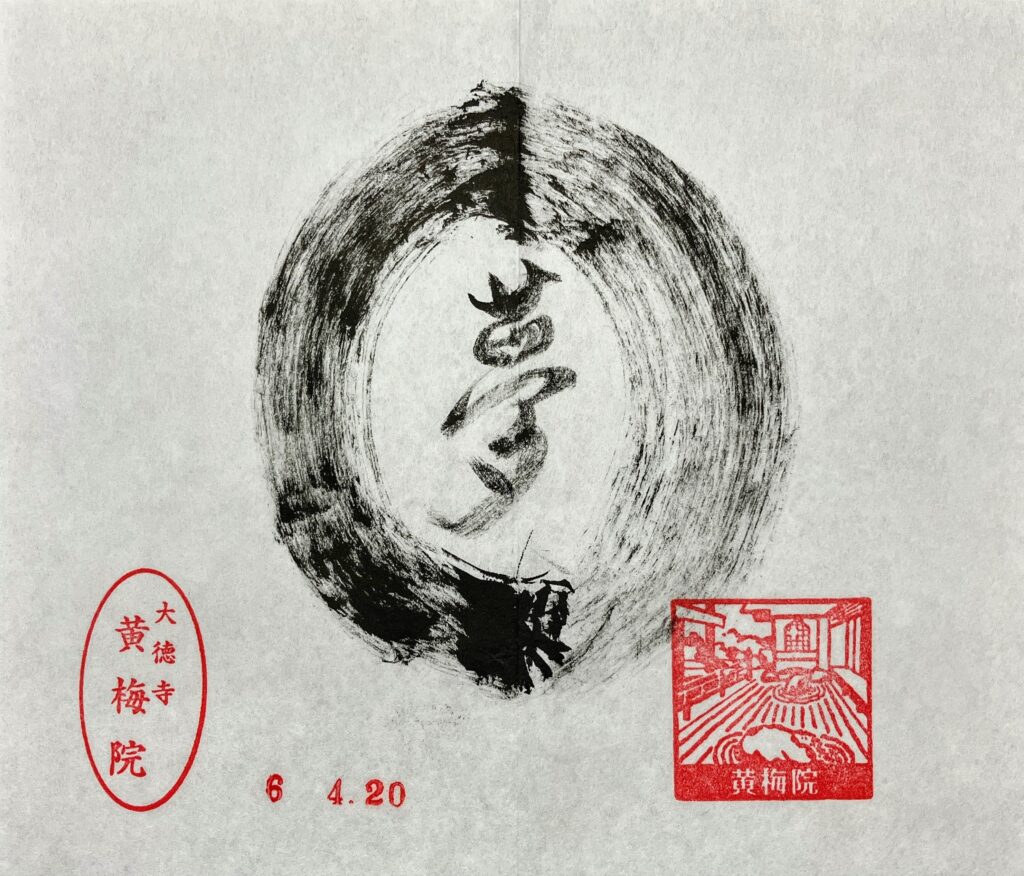

【春秋期間限定公開】黄梅院の御朱印

一般公開期間中のみ御朱印がいただけます。拝観前の受付にて。

初穂料:1000円。

書き置き御朱印で、なんと見開き!

二つ折りで封筒に入った状態でのお渡しになります。折り目をつけたくない方は早めに取り出して広げておいた方がいいかもしれません。

私の御朱印は少し折り目がついてしまいました(汗)

右下のスタンプは「閑坐庭」、石の配置と奥の花頭窓が特徴です。

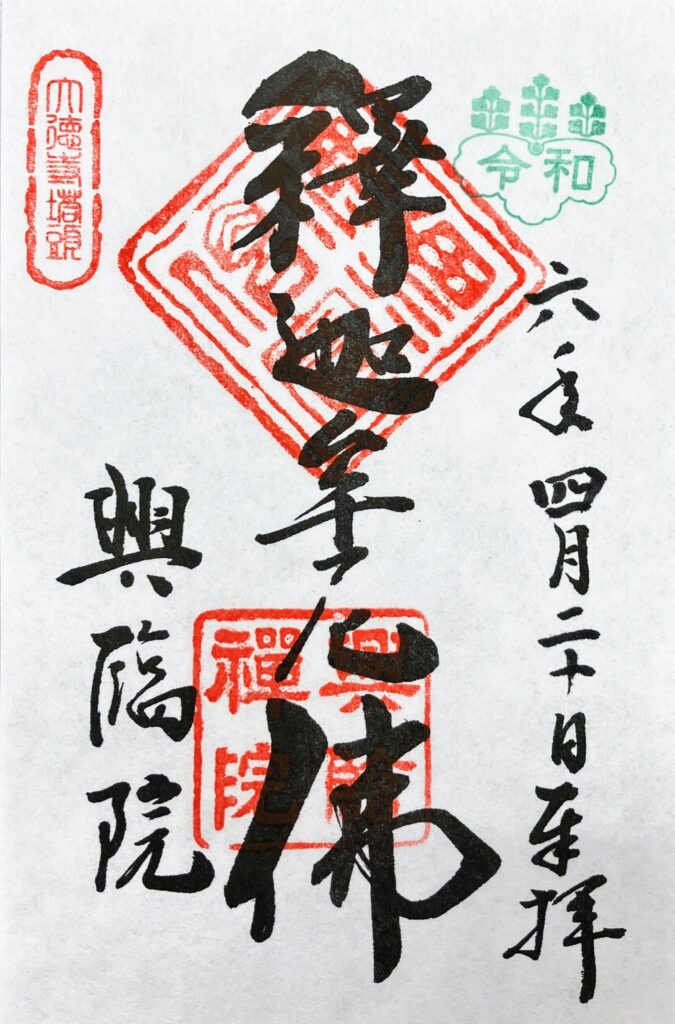

【春秋期間限定公開】興臨院の御朱印

一般公開期間中のみ御朱印がいただけます。拝観前の受付にて。

初穂料:300円。

書き置き御朱印です。

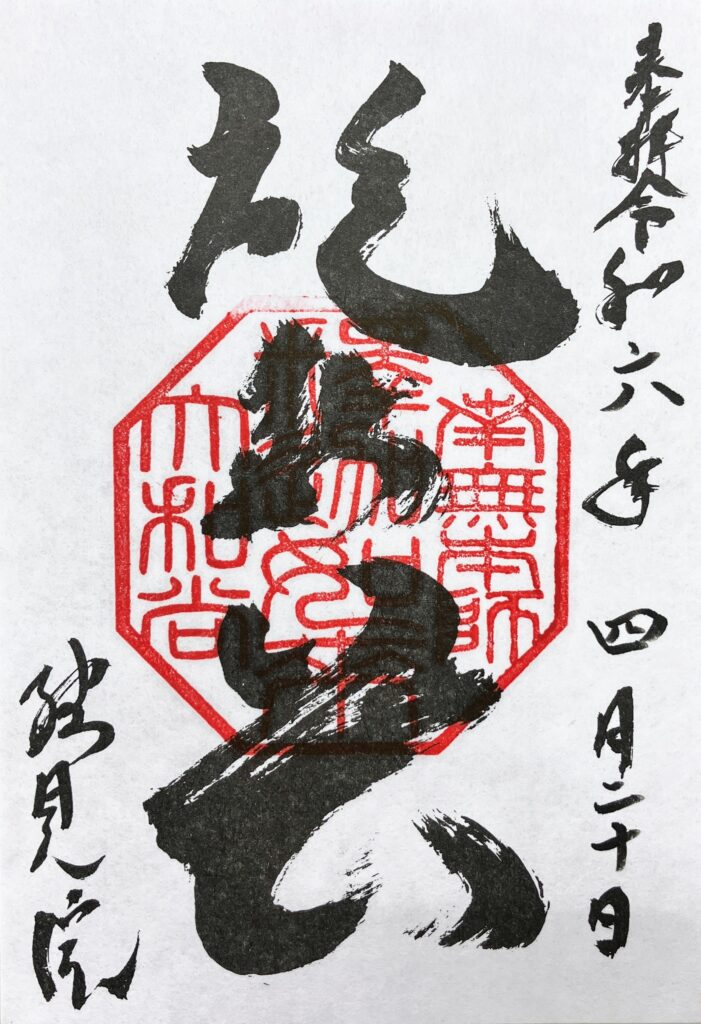

【春秋期間限定公開】総見院の御朱印

一般公開期間中のみ御朱印がいただけます。拝観前の受付にて。

初穂料:300円。

書き置き御朱印です。

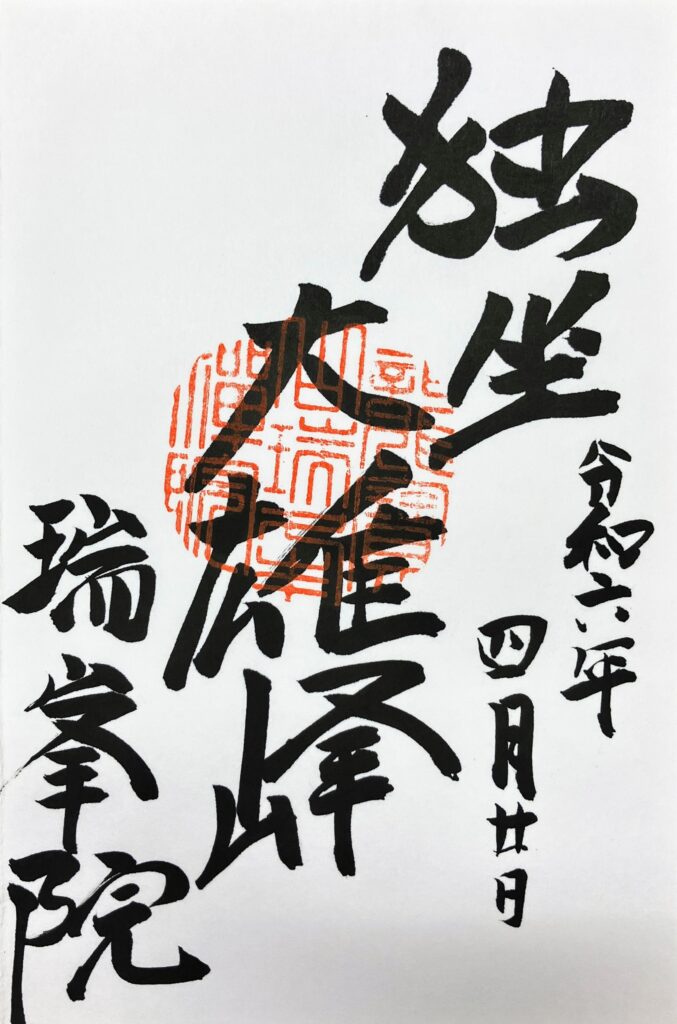

瑞峯院の御朱印

受付で拝観料をお納めする際、御朱印の記帳を希望する場合は御朱印帳を預けます。

帰りに受け取るのを忘れないように。

初穂料:300円。

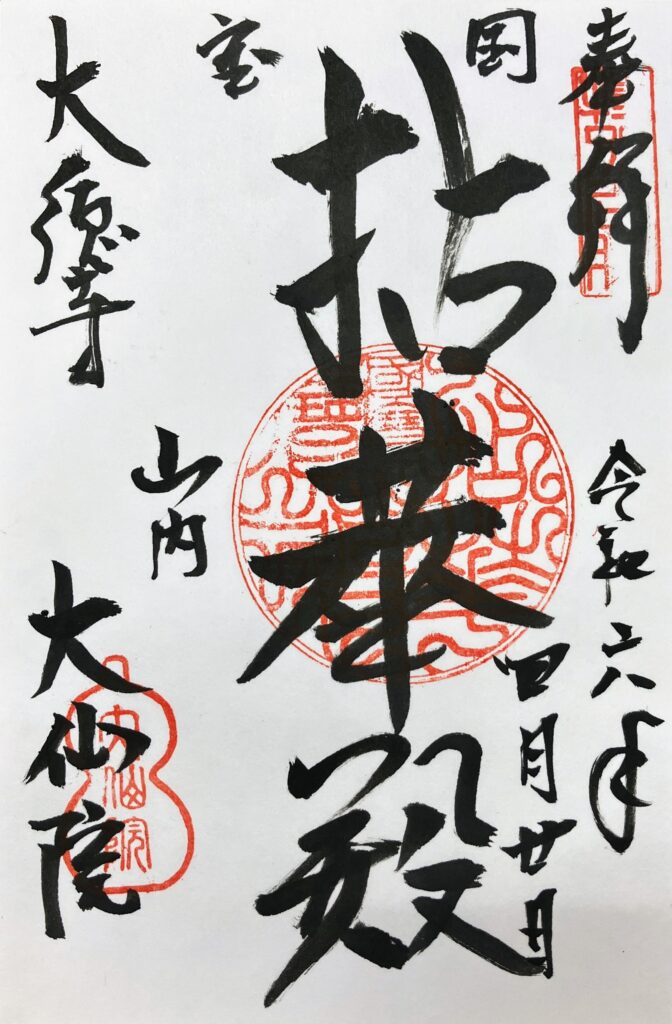

大仙院の御朱印

受付で拝観料をお納めする際、御朱印の記帳を希望する場合は御朱印帳を預けます。帰りに受け取るのを忘れないように。

初穂料:300円。

雲林院の御朱印 ※境外

お寺で催し物をされていたため御朱印は休止中でした。事前のリサーチ不足でした(泣)

普段は御朱印をいただけるようなので、訪れた際はぜひ。

最後に大徳寺にぴったりの御朱印帳をご紹介

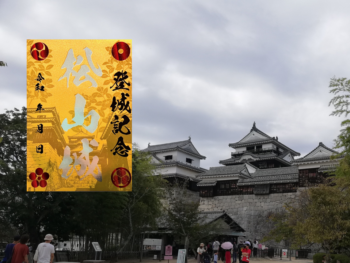

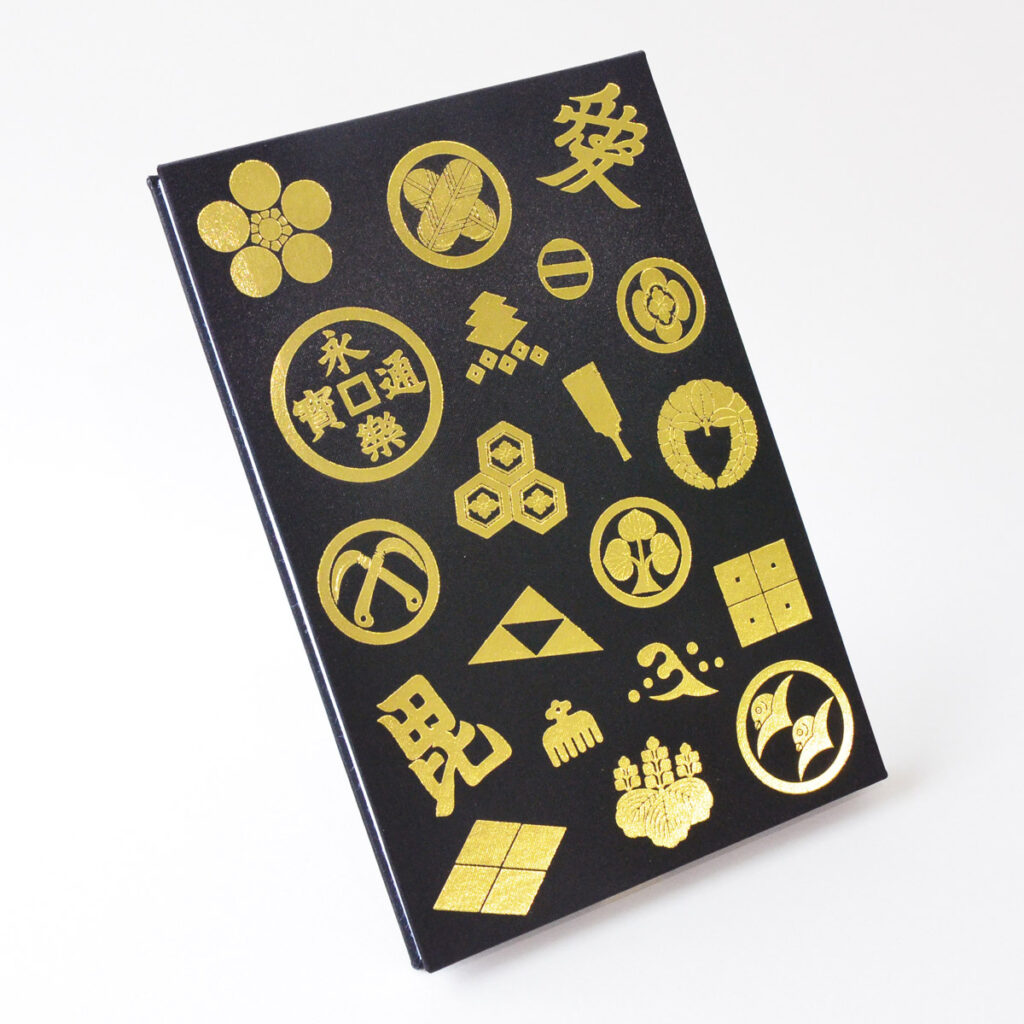

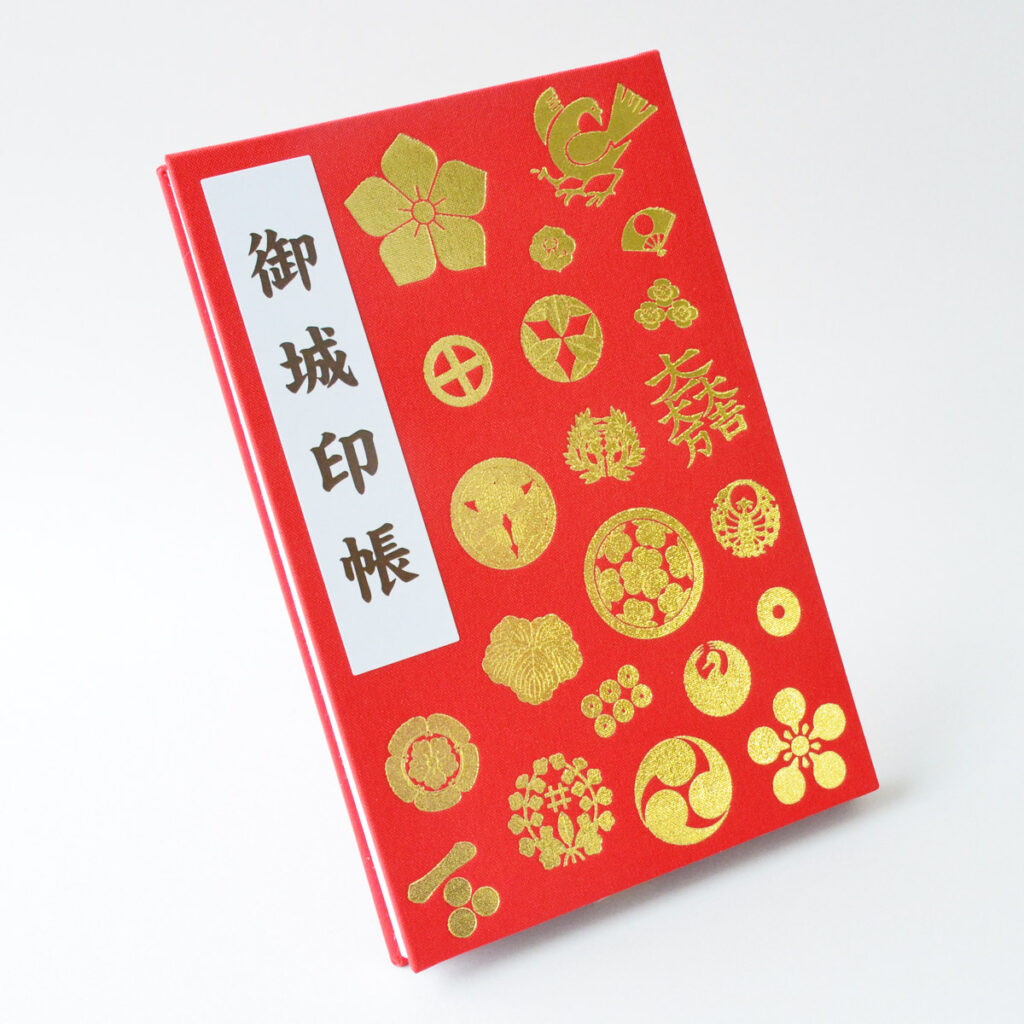

大徳寺はさまざまな戦国武将とゆかりがあることから、今回は「武将家紋柄」をご紹介します!

片面はポケット式なので書き置きに対応、もう片面は奉書紙なので直書きに対応できる優れものです。

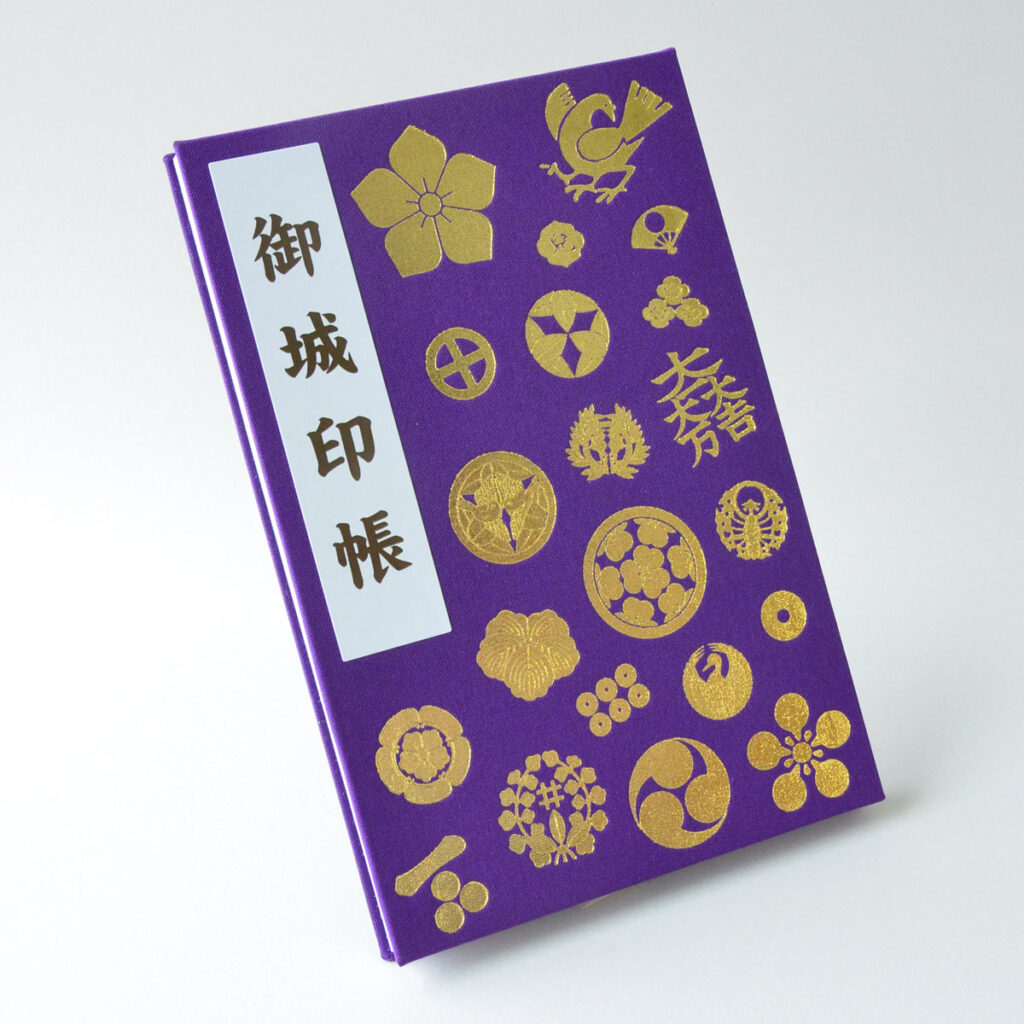

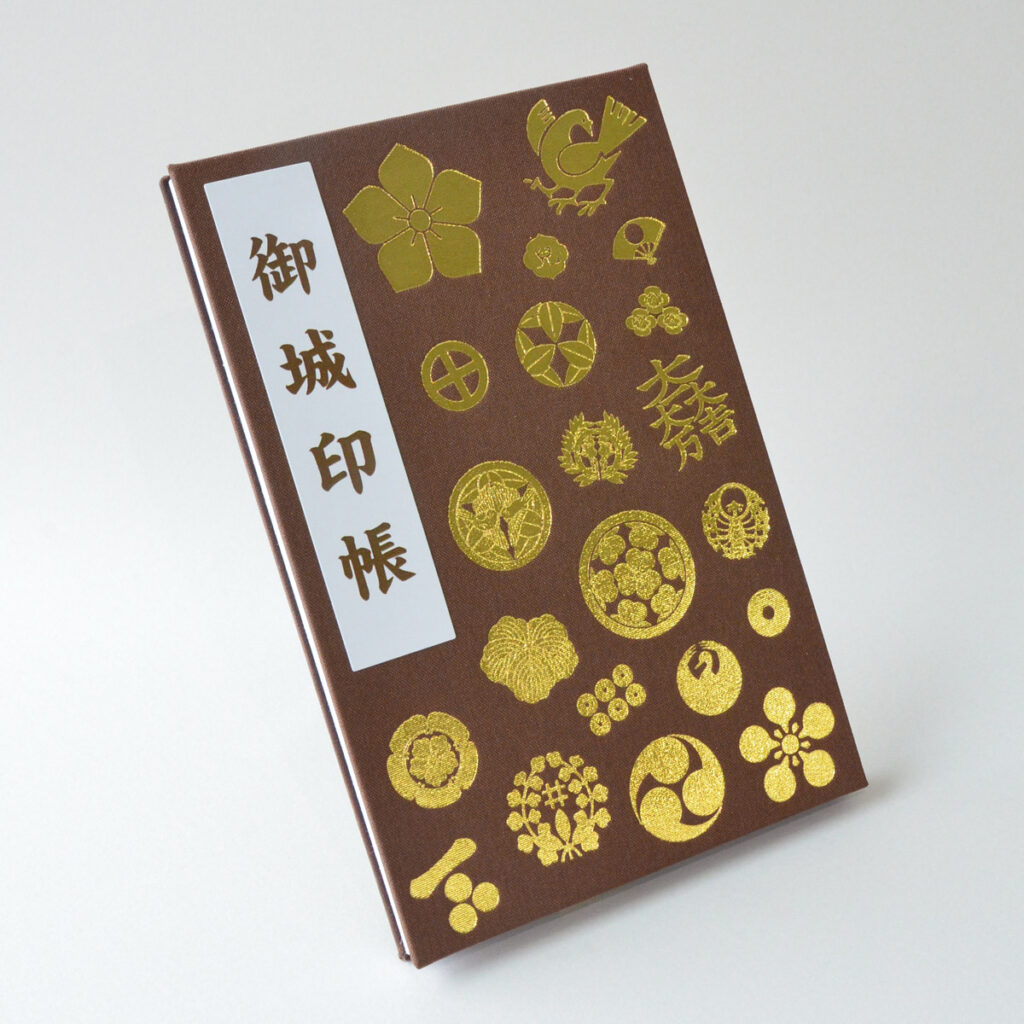

高級布と箔押しを表紙に使用した武将家紋柄の御城印帳です✧✧✧表と裏に描かれた家紋と、四つのカラーバリエーションが嬉しいアイテムとなっています^^

武将家紋柄の御城印帳はAmazon、楽天市場で販売中です^^

さらに!さらに!!

「日宝はオリジナルの御朱印帳」も製作可能です。

お寺、神社のオリジナル御朱印帳の製作はもちろん、デザインや表紙素材のご提案も可能です!

現在、オリジナル御朱印帳のご検討をされている方はご相談だけでも構いませんのでお気軽にお問い合わせください〜^^

ご興味がある方は下記のページをクリック♫

日宝綜合製本株式会社

岡山県岡山市中区今在家197-1(各所在地を見る)