こんにちは!

オリジナル御朱印帳の製作、様々なお洒落ご朱印帳、お城印帳を販売している 、日宝綜合製本の福富です(^_^)✧

巨大な提灯と雷門がシンボル! 浅草の顔ともいえる「浅草寺」に行ってきました!

コロナ明けとなった今!多くの方が参拝していました(*^o^*)

今回も沢山の写真で詳しくご紹介と説明をしていますので是非最後までご覧いただき、浅草寺参拝時のご参考にしてください(^^)

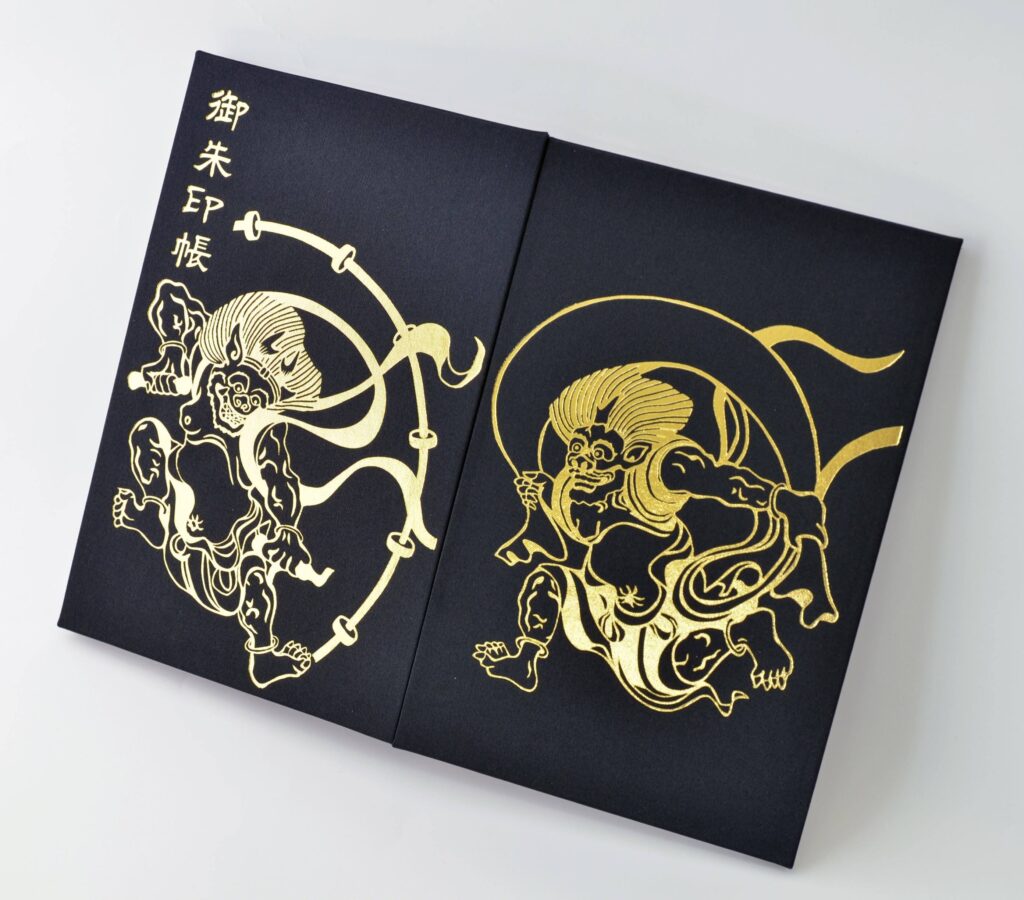

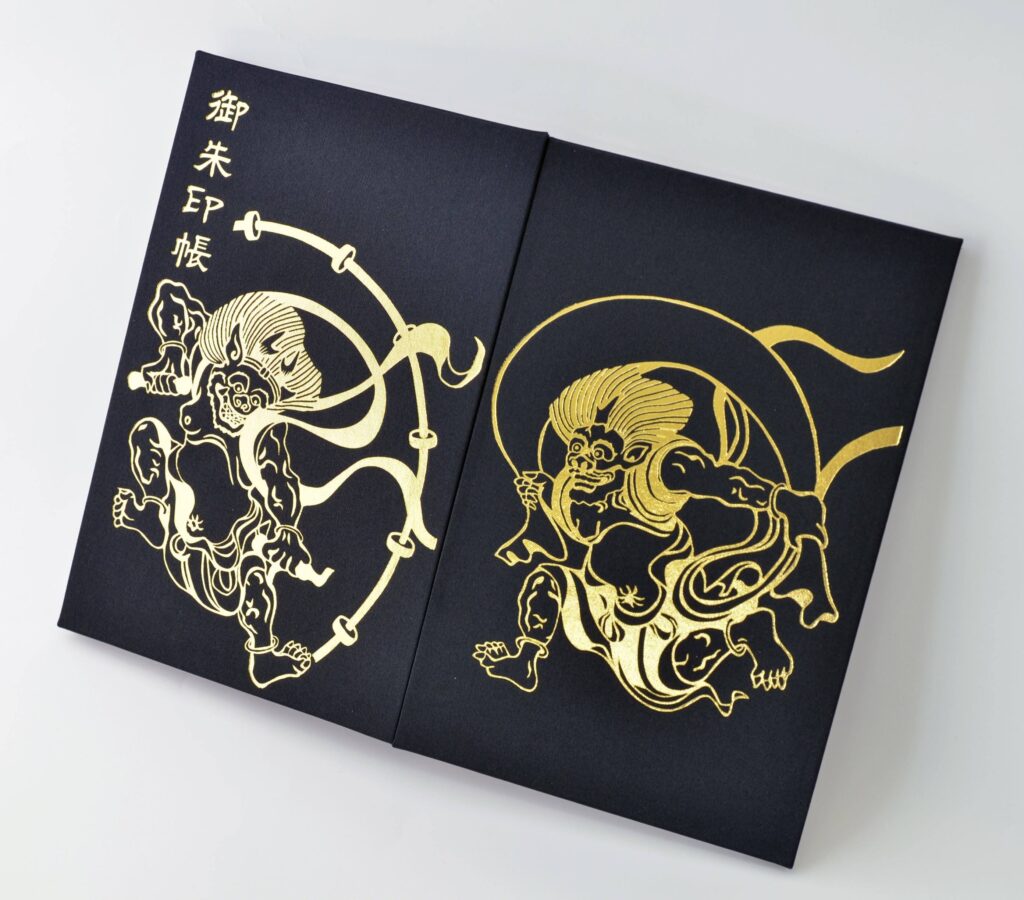

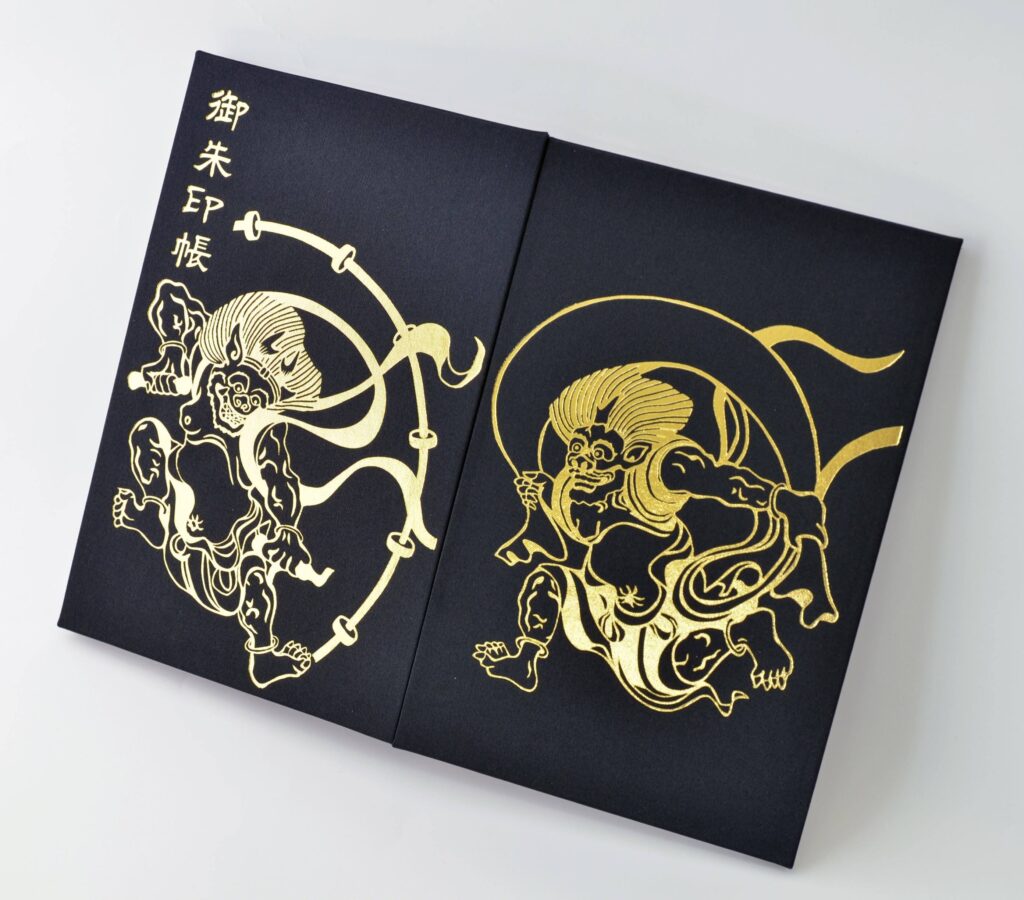

雷門の風神と雷神にちなんで!おすすめの御朱印帳はこちら

浅草寺といえば雷門。そんな浅草寺参拝におすすめなのが、風神雷神を大胆にあしらった箔押し御朱印帳です。表に雷神・裏に風神を配した迫力ある一冊。職人の手仕事による高品質な仕上がりです!

目次

浅草寺へのアクセス

【浅草寺の住所】

〒111-0032

東京都台東区浅草2-3-1

【浅草寺の電話番号】

(日曜・祝日を除く、午前9時~午後4時30分まで)

【浅草寺の時間について】

《本堂の開堂時間》午前6時~午後5時

※10月~3月の開堂時間は午前6時30分

《御朱印のお授け時間》午前8時~午後5時

【浅草寺へ電車でのアクセス方法】

東武スカイツリーライン「浅草駅」より徒歩5分

東京メトロ銀座線「浅草駅」より徒歩5分

つくばエクスプレス「浅草駅」より徒歩5分

都営地下鉄浅草線「浅草駅」A4出口より徒歩5分

【浅草寺へバスでのアクセス方法】

都営バス

京成タウンバス

台東区循環バスめぐりん

【浅草寺の駐車場情報】

駐車場:浅草寺の無料駐車場はありません。台東区雷門地下駐車場ほか、周辺の駐車場をご利用ください。

浅草寺のご由緒

浅草寺のご由緒は飛鳥時代にまでさかのぼります。推古天皇36年(628年)のこと、檜前浜成・竹成という兄弟が現在の隅田川で漁をしていたところ、一体の仏像が網にかかりました。兄弟が土地の長であった土師中知に仏像を見てもらったところ、聖観世音菩薩の仏像であることがわかりました。翌日からこの観音様をお祀りし、土師中知は自宅を寺へ改めました。

大化元年(645年)、勝海上人がこの地を訪れ、観音堂を建立しました。ある夜、上人の夢に観音様が現れ、「みだりに拝するなかれ」というお告げをいただきました。これによりご本尊は秘仏として扱われることになったのです。

その後、浅草の地は歴史上の武人たちにも信仰され、次第に発展していきます。

平安中期の天慶5年(942年)、浅草寺に参拝した平公雅は武蔵国守への補任を祈願しました。この願いが叶った公雅は大規模な七堂伽藍を建てました。このため浅草寺は近隣で類のない霊場となり、一層の信仰を集めるようになりました。

源頼朝の父・義朝は浅草寺に観音像を奉納しています。頼朝もまた観音様を篤く信仰していて、平家追討の戦陣を進めた折に浅草寺を参拝しています。その後の奥州平泉の藤原氏征討の際にも、頼朝は戦勝祈願のため田園36町を寄進しています。

天下泰平を実現した徳川家康も浅草寺を祈願所として定めていました。天下分け目の関ヶ原の戦いにおいても戦勝が祈願され、東軍が見事に勝利を収めたことからいっそう浅草寺の霊験は全国に知られることとなったのです。

江戸時代には浅草の地が参拝を目的とした人々で賑わい、有数の観光地となりました。観音堂の北西には見世物小屋が立ち並び、数々の興行が参拝者を喜ばせていたそうです。そして現在では日本国内にとどまらず海外からも多くの参拝者が訪れる、日本を代表するお寺となっています。

浅草寺への参拝の様子

銀座線「浅草駅」で降りて、地下から地上へと向かいます。

地上に出るとすぐに浅草寺の雷門が!そしてその下にはすでに多くの人で大賑わい( ゚д゚)ハッ!!

【浅草寺の雷門】

浅草寺に到着すると、まず参拝者を出迎えるのは、浅草寺のシンボル! 雷門です!

写真を見てもらえば一目瞭然ですが、大変な賑わいです^^;

雷門の下で多くの方が記念撮影を行なっていました^^

また、浅草寺は海外の方にも大人気なスポットのため、様々な言語が飛び交っていました。

この雷門、正式名称は「風雷神門」といいます。

名前の通り、門の左右には風神と雷神が祀られています。

【浅草寺雷門の風神と雷神】

風神の高さは2.18m、雷神の高さは2.09mです!

雷門の風神雷神に想いを重ねながら。

風神雷神の迫力ある一冊を、浅草寺参拝の御供にどうぞ。

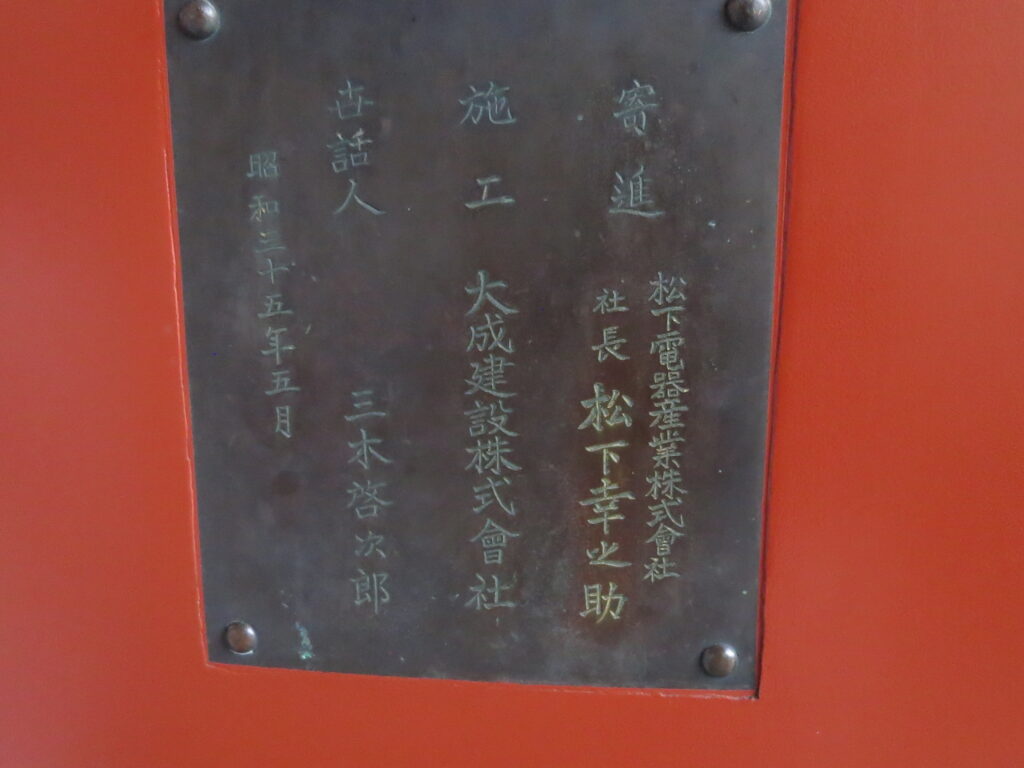

現在の雷門は昭和35年(1960年)に再建されたもの。再建のため寄進をしたのは、松下電器産業(現パナソニック)社長・松下幸之助氏!

慶応元年(1865年)の焼失以来95年ぶりの再建だったそうです。

特に目を引く大提灯の大きさは、高さ3.9m・幅3.3m、重さはなんと約700kg!

現在の大提灯は令和2年(2020年)に掛け換えれたものです。

【浅草寺の雷門大提灯】

反対側には正式名称である「風雷神門」と年月日が書かれています。

実際に近くで見られる方は、提灯の「門」の字にご注目!

よくよく見ると、門の字がハの字に書かれていることがわかります。

正面から見ると直線ですが、横から見ると外に開いているんです^^

これは提灯の底の部分が丸くなっているため!

トリックアートみたいで面白いですよね^^

【浅草寺の雷門大提灯の木彫りの龍】

そして提灯の底部分にもご注目! 見事な龍の彫刻が施されています。

昭和35年に仏像彫刻家の渡辺崇雲氏が手がけたそうです。木彫りの龍には、雨を降らす水神様として街が火事にならないようにとの願いが込められているとのことです^^

風神雷神は風雨をつかさどり、龍は水をつかさどる神様です。どちらも自然に通じた神様です。

【浅草寺の天龍像】

そして雷門をくぐって風雷神像の背後にあたる場には、天龍・金龍の像が祀られています。

雷門に向かって左側が男性像、右側が女性像になります。

男性像の高さは2.93m 重さ250kg

女性像の高さは2.74m 重さ200kg

です。

昭和53年(1978年)松下グループ有志に寄進されたもので、平櫛田中・菅原安男によってつくられました。

余談ですが、平櫛田中は岡山県出身の彫刻家!

地元の井原市には彼の作品を集めた美術館もあります! 勝手に親しみを感じてしまいます^^;

【浅草寺の仲見世(なかみせ)】

雷門をくぐったところで表参道である仲見世へ! 日本で最も古い商店街のひとつといわれています。

こちらも多くの方で賑わっていました(*^o^*)

仲見世という名前の由来ですが、浅草広小路(現在の雷門通り)あたりに並ぶ店と浅草寺観音堂前に並ぶ店との中間、つまり「中店」ということからこの名前で呼ばれるようになったようです。

付近の住民に境内の清掃をしてもらう代わりにお店を出す許可を与えたのが始まりだそうです。

商店街は雷門から宝蔵門まで長さ約250mにわたります。

【浅草寺の宝蔵門】

大きな大きな宝蔵門までやってきました! 浅草寺の山門にあたります。

やはりここも人でいっぱいです(^_^;

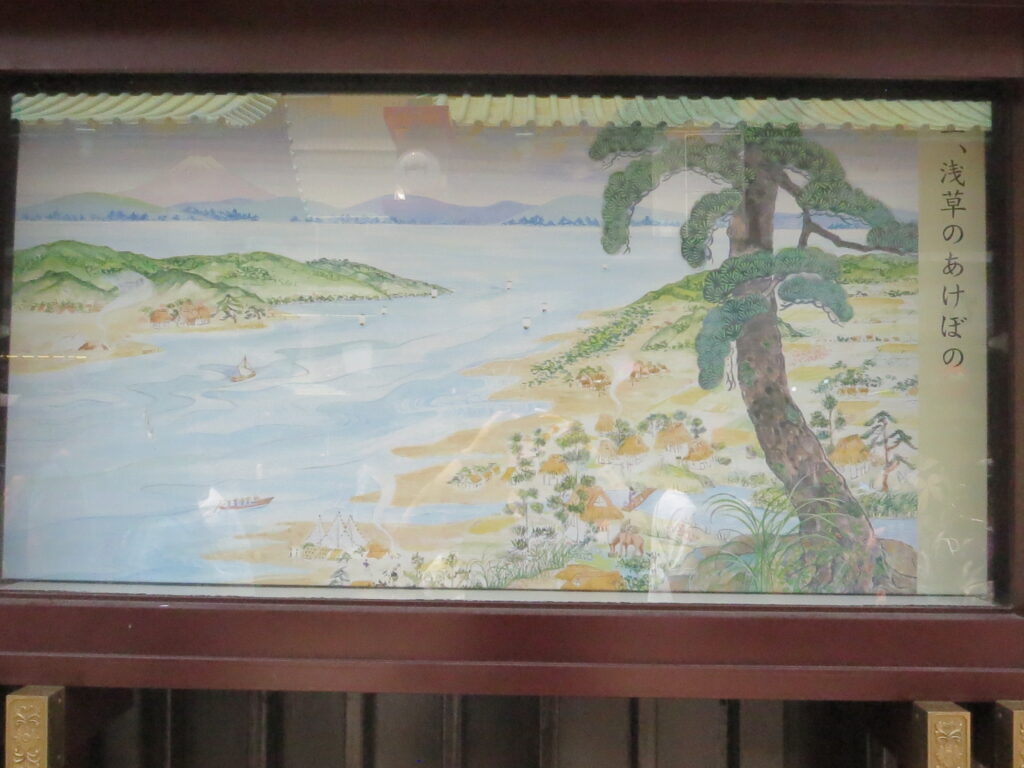

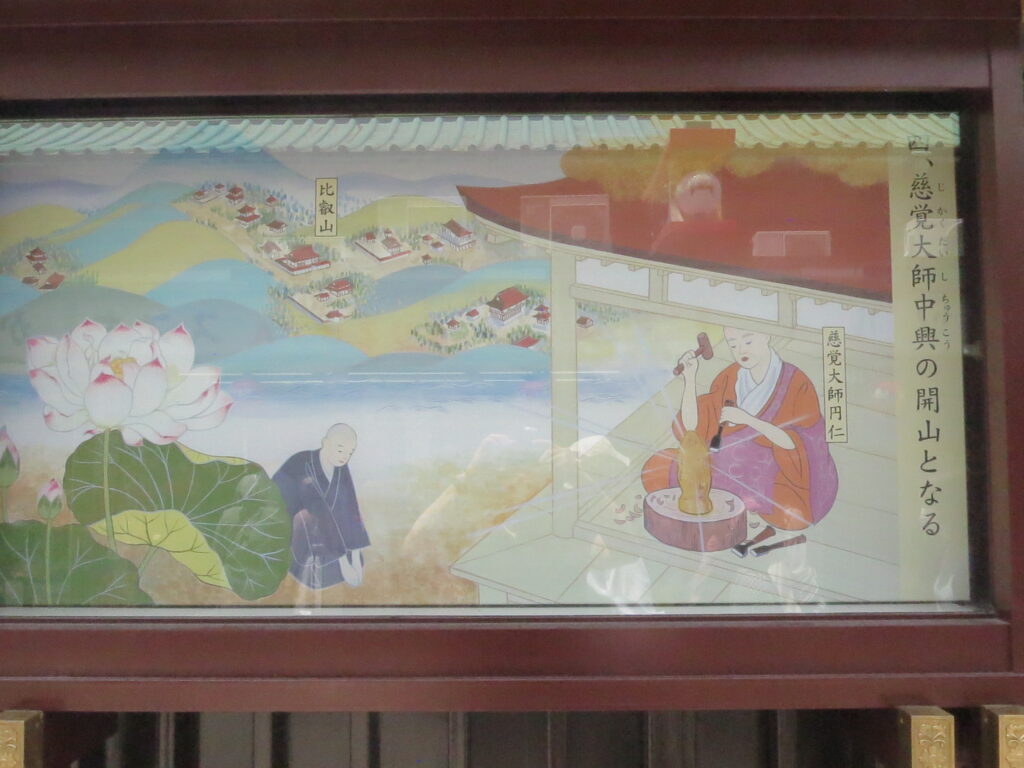

門の手前左側には浅草寺の歴史が紙芝居風に展示されています。お時間があればぜひご覧ください。

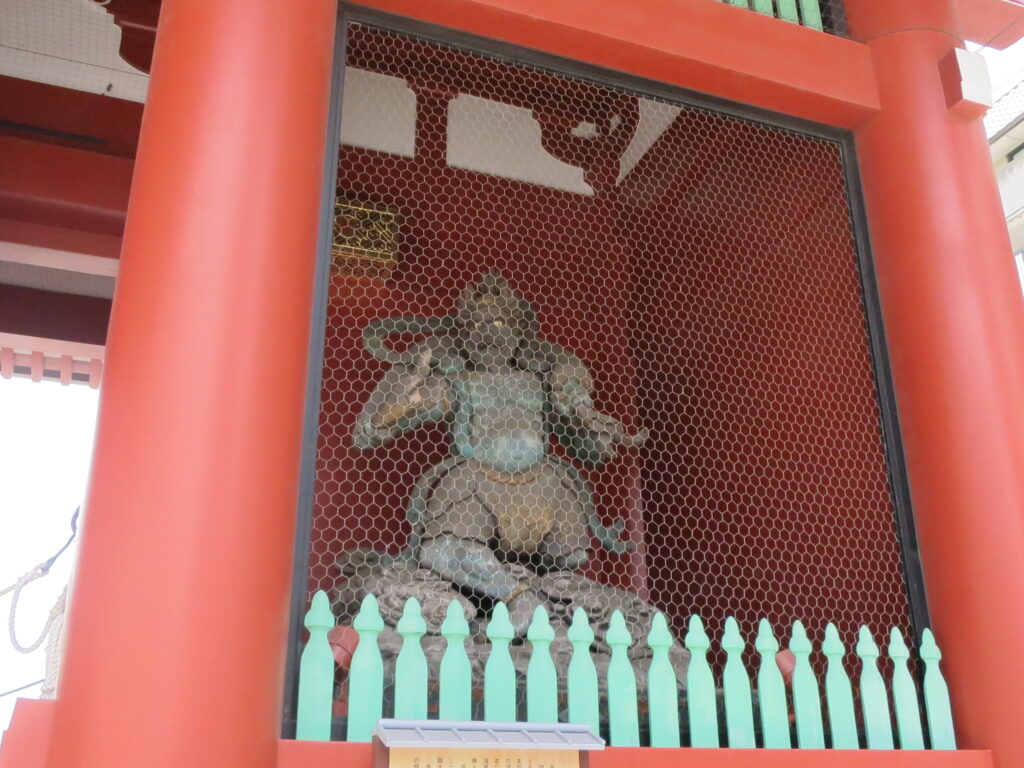

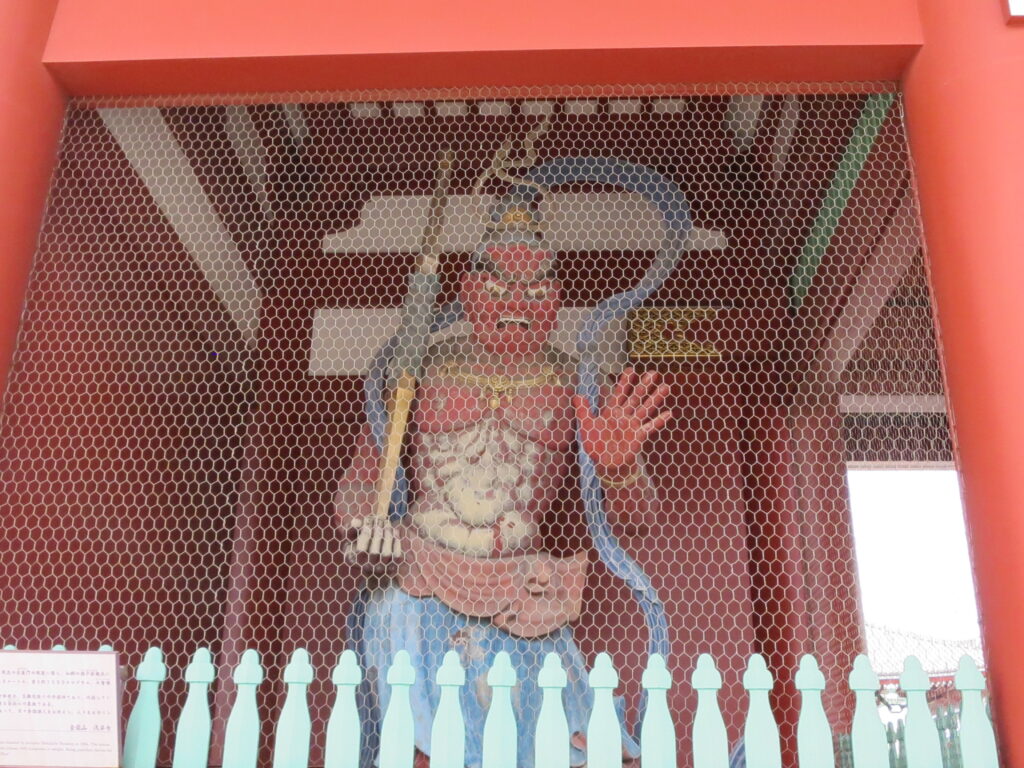

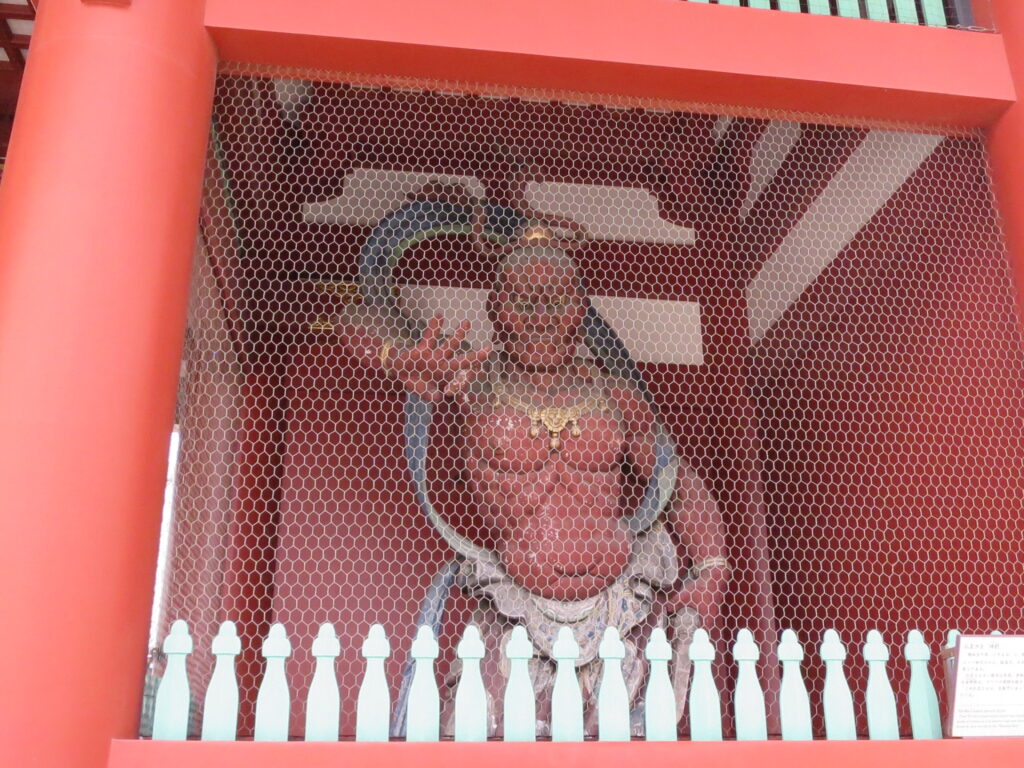

【浅草寺の宝蔵門の仁王像】

祀られているのは仁王像です。

高さはそれぞれ約5m!重さはそれぞれ約1,000kg!

もともとは仁王門と呼ばれていましたが、昭和の再建の折、経蔵を兼ねて伝来の経典や寺宝を収蔵することから「宝蔵門」と改称されたそうです。

【浅草寺の宝蔵門の大提灯】

宝蔵門の大提灯には「小舟町」と書かれています。

宝蔵門の大提灯は高さ3.75m・幅2.7m・重さ約450kg!

雷門の提灯よりはやや小振りですが大迫力の提灯となります。

小舟町は日本橋にある町で、かつては問屋街としてにぎわった町です。

この提灯は小舟町の商人たちによって、町の繁栄と信仰心を示すため奉納されたのが始まりです。

【浅草寺の宝蔵門大提灯の木彫りの龍】

そしてこちらの提灯の底部分にもご注目ください! 雷門の大提灯と共に初代渡辺崇雲氏によって彫られた龍になります。

宝蔵門大提灯両サイドには「魚がし」と書かれた大提灯があります。これは吊り灯籠だそう。しかも金属製!

魚がしは漢字で書くと魚河岸。この燈籠も日本橋の商人たちからの奉納だそうです。

【浅草寺の宝蔵門の魚がし大提灯(吊り燈篭)】

魚がし大提灯(吊り燈篭)は高さ約3m・幅高2.3m!

こちらも大迫力の提灯です。

宝蔵門の裏には大きなわらじが掲げられていました!

【浅草寺の宝蔵門のわらじ】

わらじは高さ 4.5m・幅 1.5m、重さ 500kg! 使用された藁は 2,500kg!

わらじは仁王様の力を表していて、「この様な大きなわらじを履くものがこの寺を守っているのか」と驚いて魔が去っていく、といわれているんです!

写真に写っている人々と比べるとわらじの大きさは一目瞭然!

ちなみにここからスカイツリーが見えます^^

宝蔵門をくぐると、いよいよ本堂が見えてきました!

【浅草寺の宝蔵門の本堂(観音堂)】

本堂にも大提灯があり、その大きさは高さ4.5m・幅3.5m、重さは約600kg!

雷門の提灯に次ぐ大きさです。

「志ん橋」と書かれていて、こちらは新橋の商人たちによって奉納されたもの。

たくさんの人ですが、順番を待てば参拝できます。マナーを守ってお参りしましょう。

お祀りされているのは聖観世音菩薩様なので、合掌とともに「南無観世音菩薩」と唱えましょう。

額に書かれている文字は「施無畏(せむい)」=畏れ無きを施す。つまり、人々の不安や恐怖を取り払ってくださる、観音様の行ないを表しています。

【浅草寺の宝蔵門の本堂(観音堂)の天井絵】

天井には「龍之図」と「天人之図」が描かれています。昔の人は天上を見上げて天人様にもご祈願をされていたそうです。

お札やお守りの取り扱いも本堂でされているので、気になる方は要チェックです!

本堂への参拝を終えたところで、境内を散策します。

【浅草寺の五重塔】

現在では浅草寺といえば雷門ですが、江戸時代には五重塔がシンボルだったそうです。

「江戸四塔」として親しまれる浅草のランドマークであり、浅草や浅草寺を描くうえで必須の存在だったようです。

【浅草寺の薬師堂】

薬師如来とその眷属である十二神将、十王の群像が祀られています。

当初の薬師堂は本堂の北側にあったので、「北薬師」と呼ばれていたそうですが、慶安2年(1649)、三代将軍徳川家光が本堂の北西に再建し、かたわらに小さな橋があったため、家光によって「橋本薬師堂」と名づけられたそうです。

【浅草寺の淡島堂】

江戸時代に紀伊国の淡島明神を勧請して建てられたお堂です。

東京大空襲で本堂が焼失した後、仮本堂として一時的にご本尊の聖観世音菩薩像が祀られていたことがあります。祀られている淡島明神は女性の守り神として信仰を集めています。

【浅草寺の銭塚地蔵堂】

江戸時代に摂津国の銭塚地蔵尊の御分霊を勧請して建てられたお堂です。

銭塚地蔵尊には商売繁昌のご利益があるといわれています。

それとは別に、ここには一風変わったお地蔵様がいます。その名も「カンカン地蔵尊」!

その由来は、お参りの人が石で打って祈ると「カンカン」という金属音がすることから!

お地蔵様を石で叩くなんて罰当たりでは!?(; ・`д・´) とドキドキしますが、

これが正しいお参りの仕方だそうです。小石で軽く叩いてお願いごとをしましょう。

塩を奉納すると財福のご利益があるといわれています。

原型をとどめていない石像ではありますが、像を削るのはもちろんNGです!(>_<)

浅草寺の御朱印

参拝を終えたところで、御朱印をいただきに行きます(*^o^*)

御朱印は本堂の左後ろ、影向堂(ようごうどう)でいただけます。

影向とは神仏が姿かたちとなって現れることを意味する言葉です。

境内には「朱印所」として案内表示が各所にありますので、そちらに沿って向かいましょう。

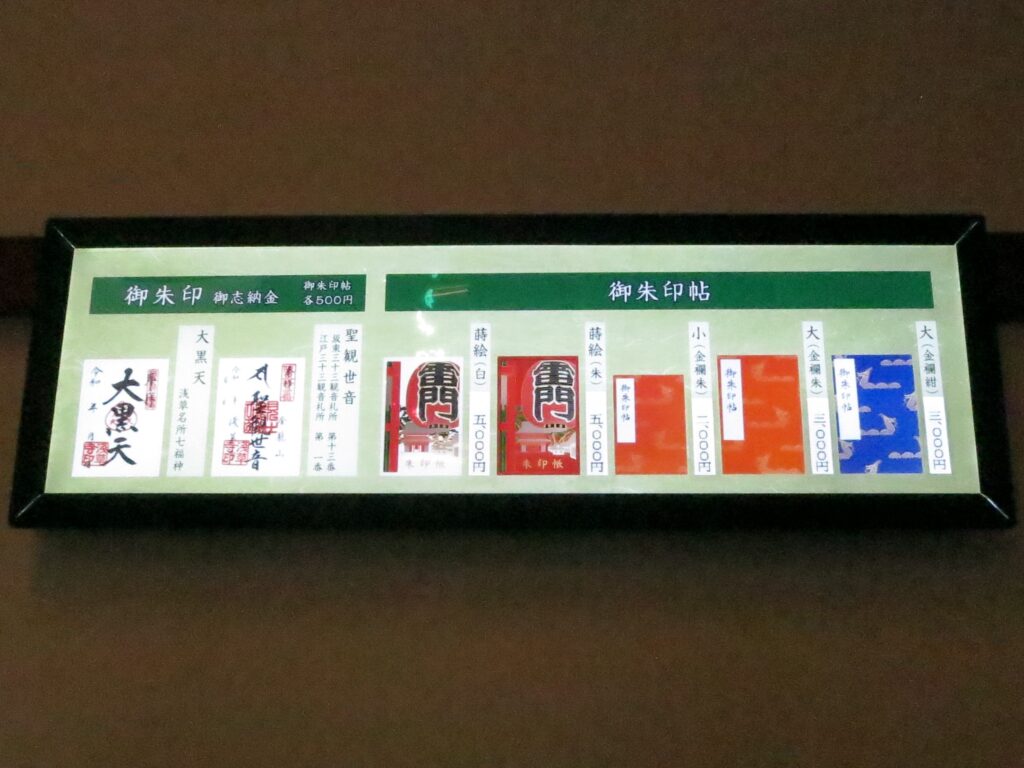

オリジナル御朱印帳各種と、御朱印が2種類ありました!

御朱印は今回どちらも直書きでいただくことができました。

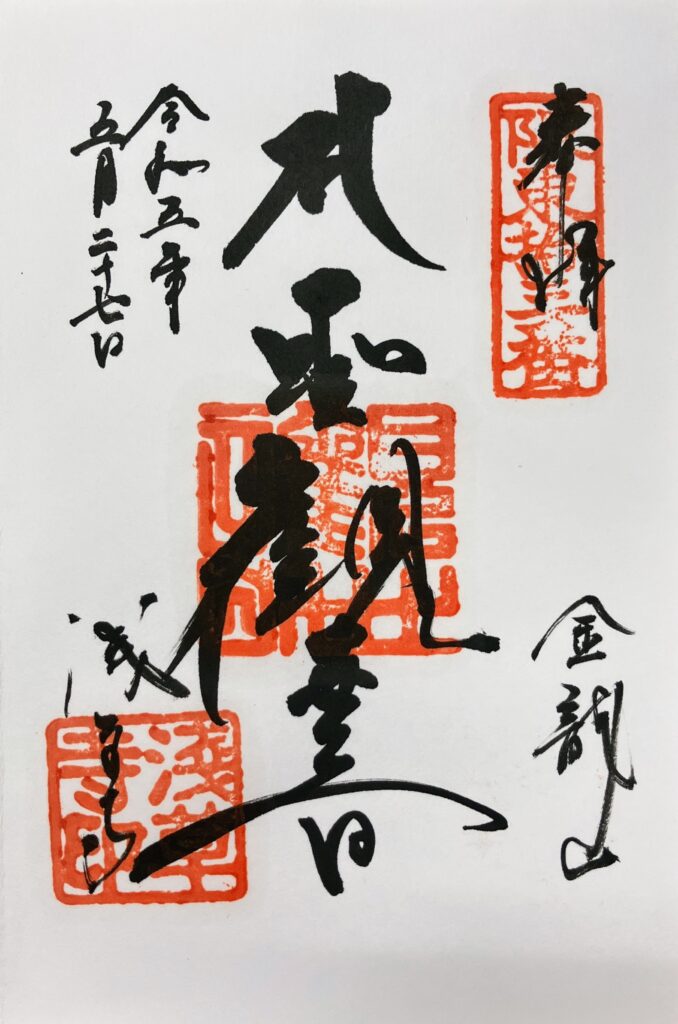

まず一つ目は聖観世音菩薩の御朱印。

《聖観世音菩薩の御朱印》

二つ目は大黒天の御朱印。

浅草名所七福神の内、浅草寺では「大黒天」をお祀りしています。

《大黒天の御朱印》

いかがでしたか?

コロナ明けということもあり浅草寺の熱気は想像以上でした(≧▽≦)

仏様からのパワーはもちろん、お寺に参拝に来た世界中のさまざまな国の人々からもパワーを得られた気がしました!

ぜひとも浅草寺の参拝を行なってください^^

最後に浅草寺にピッタリの御朱印帳をご紹介!

浅草寺にぴったりな御朱印帳をご紹介します。

浅草寺といえばやっぱり雷門!ということで、日宝でも人気の風神雷神の箔押し御朱印帳です!

風神雷神を御朱印帳いっぱいにデザインした大迫力の御朱印帳です。

表が雷神、裏が風神となっていて、御朱印帳を開くと屏風のようにデザインされています。

また、こちらの箔押しは職人が一点一点箔押しを行い高品質を叶えています!

こちらの御朱印帳をお持ちになり、浅草寺の参拝を行なってください〜^^

《購入はこちらから》

黒✖️金

さらに!さらに!!

「日宝はオリジナルの御朱印帳」も製作可能です。

お寺、神社のオリジナル御朱印帳の製作はもちろん、デザインや表紙素材のご提案も可能です!

現在、オリジナル御朱印帳のご検討をされている方はご相談だけでも構いませんのでお気軽にお問い合わせください〜^^

ご興味がある方は下記のページをクリック♫

日宝綜合製本株式会社

岡山県岡山市中区今在家197-1(各所在地を見る)

徳川家の菩提寺・増上寺の御朱印から見どころまで詳しくご紹介!

徳川家の菩提寺・増上寺の御朱印から見どころまで詳しくご紹介!